まず乙護法童子を語るには霧島開山と背振山を開山して

書寫山圓教寺を開山した性空上人について説明が必要となろう。

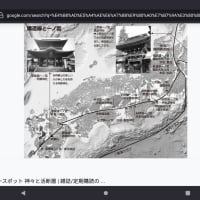

標高371mの書写山の山上に位置する圓教寺は966年に性空上人が開いている。

この圓教寺には護法堂が存在している。

由緒は以下のように圓教寺のHPに記載されている。

「奥之院の開山堂前にある二つの小さな神社。

向かって右が乙天社、左が若天社。

書寫山の鎮守で開山の性空上人に付き添って仕えたという

乙天(不動尊の化身)と若天(毘沙門天の化身)の二童子をまつっている。

同寸同型の春日造りで小規模ながら細部の手法に優れ

室町末期の神社建築の特色をよく表している。(国指定重要文化財)」

従って乙護法童子は少なくとも室町時代には

不動尊の化身とされていたことになる。

背振山での乙護法童子については『玉名の山田日吉神社内の乙護法童子 No490』に

記載しているが

ここでの乙護法童子は天竺の主である徳善大王と弁財天女の間に生れた

15番目の王子であるとされる。

※比叡山の学僧光宗が著した「渓嵐拾葉集」による。

参照【弁才天縁起における十五童子徳善大王の役割】

さて筆者との関りは『東京の牛嶋神社の伝承 No483』2018-03-25の記事に始まる。

ここで以下のように

「座間市には護王姫神社というものがある。

この護王姫神社は最初は呉王姫氏の祭祀であったものと思われる。

それが午王姫という源義経がらみとかの姫の悲劇話になっている。」

と護王姫と牛王と呉王姬氏(きし)の祭祀の可能性を結びつけている。

それが『座間の護王姫神社の警告 No486』2018-05-12となる。

この警告の事などを考えながら玉名の蓮華院奥之院に向かっていて

途中の山田日吉神社で感応があり乙護法童子の祠を見つけたという経緯となる。

九州での乙護法童子とは呉音霊が何度目かの日本訪来時の

時の霊的感応者の命名によるものと判断した。

この後に乙護法童子が背振山で祭祀されていたことをネット検索で知ることになる。

つまりこの時に初めて背振山開山の性空上人は

忍骨命=姫氏祭祀の呉氏骨=牛尾命=筑紫の白日別命=牛鬼という図式を

感じ取っていたことを理解したことになる。

性空上人が呉王姬氏(きし)と縁がある姫路≒蚕子(ひめこ)に

書寫山圓教寺を開山したのも納得出来る。

呉音霊については

『呉音霊を考える No402』及び

『ハミト大神とイツキヤマト大神 No543』を参照していただきたい。

さて筆者の本貫地は阿蘇であるが

阿蘇の古坊中で中核をなして祭祀されてきたのが乙護法童子である。

『阿蘇の山岳仏教 古坊中 麓坊中 No495』

古い時代には例年1/28に阿蘇山上で乙護法祭が祭祀されていたというし

阿蘇山大峯修行も『大聖乙天童阿蘇大峯修業』と呼ばれていたという。

また阿蘇では最初「乙護法童子」は「東西満山護法天童」と呼ばれたようである。

背振山出土の1142年平安時代の青銅製経筒に以下のようにある。

側面陰刻銘

「鎮西肥前国背振山/□護者/大悲三所権現龍樹 卉木 □善帝王八所王子/大慈大行事山護法 □護法/

東西満山護法伽藍神等 普天厭土大小権実真道/右意□□徳老□□□□/

為上求菩提下化衆生也/殊為和気包左源□ □□□□往生極楽也乃至/

惣法界郡類併滅罪生善/□□菩提也/

康治元年十六日 供養既畢/講師□□□□法師 大勧進僧増忍/鋳師僧実厳」

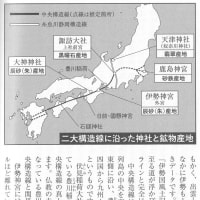

大分の国東半島の寺院は六郷満山といわれるが

東西満山とは背振山と宝満山当りであろうか?

「東西満山護法」が背振山に伝わるということは乙護法童子ということで

間違いないと思われる。

さて英彦山は九州修験道で名高いが

この「彦山流記」は誰が著したのかというと

「建保元年癸酉(一二一三)七月八日九州肥前国小城郡

牛尾山神宮寺法印権大僧都谷口坊慶舜」とあるように

牛尾山神宮寺の谷口坊慶舜である。

牛尾は潮で龍宮に繋がり

その表現が龍宮で大乗仏典を授けられた龍樹菩薩となる。

当然英彦山でも乙護法童子が祭られていなければならないが

第四窟の大南神社で垂迹神大聖天童として祭祀されていたことが

「彦山流記」に記載されている。

阿蘇山大峯修行も『大聖乙天童阿蘇大峯修業』と呼ばれていたということは

大峯修行の工程にある吾平山相良寺(相良観音)にも

乙護法童子の祭祀が為されていたはずである。

今後も調査をしていきたい。

さて吾平山についてさくら様から昨年以下のようなコメントを受けた。

【七夕神事】

DATE: 07/07/2023 23:05:03

本日は七夕であり、織姫、彦星、素麺、妙見。

箕面山七夕神事を見てきました。

近々、高千穂の天岩戸に行くのですが、、偶然

高千穂町三田井字吾平に吾平山陵をみつけ、

同じ三田井地区に上野神社(吾平津媛)が祀られていますので、

高千穂の吾平津媛にご挨拶に行きます。

近くに、真名井と言う文字も見ました。

※縄文の気を残す岩戸としては

九州では高千穂の天の岩戸や鵜戸神宮が聖地となっている。

と書かれていますので、縄文の気配を感じれるかどうかですね。

ちょうど高千穂のひのみこ社に参拝しようと考えていた時で

この上野神社(かみのじんじゃ)は同じ地区にある神社で

豊玉比売命、玉依比売命、吾平津比売命、花房姫命と筆者の御神霊祭祀の

中核を為す御神霊を祭祀しているので驚愕していた時に

上野神社と吾平山陵をコメントで指摘されたので鳥肌が立ってしまった。

特に吾平山陵は近くまで行っているのに

以前はgoogleマップにも表示されなかったポイントとなる。

というのもすぐ近くに縄文遺跡で良く知られた陣内遺跡があり

以前詳細に調べたからである。

吾平山陵には2023-12-17に調査に出向いた。

高千穂の吾平山陵は小高い円墳のような形状をしている。

参拝していると上方に導かれるものがあり少し登ってみた。

まず3枚目の写真の扁額を見つけたのでここで祈らさせていただいた。

さらに奥に導かれたので行ってみると頂上に石碑のように石が設置されていた。

この石碑はもうしばらくで割れるようである。

この石碑はもうしばらくで割れるようである。

思うに誰か高貴な方の墓であることは間違いと判断する。

石が真っ二つに割れる前に呼ばれたようである。

問題は何故に吾平山陵とされたのかであろう。

予想外なことに吾平山相良寺ではなくこの高千穂の吾平山のお堂で

最初に乙護法童子の祭祀を見つけ出した。

この石碑から15m程降りたところにお堂は存在する。

吾平山の右側にある小道を登るとお堂がある

吾平山の右側にある小道を登るとお堂がある

お堂の内部

お堂の内部

たぶん主に釈迦如来を祀っているのであろうが

右の棚に設置されているのは間違いなく乙護法童子である。

特に左の像の手の配置は乙護法童子に見られるし色も朱塗りとなっている。

上野神社の花房姫命と乙護法童子といい英彦山との繋がりを連想させる。

記載途中

書寫山圓教寺を開山した性空上人について説明が必要となろう。

標高371mの書写山の山上に位置する圓教寺は966年に性空上人が開いている。

この圓教寺には護法堂が存在している。

由緒は以下のように圓教寺のHPに記載されている。

「奥之院の開山堂前にある二つの小さな神社。

向かって右が乙天社、左が若天社。

書寫山の鎮守で開山の性空上人に付き添って仕えたという

乙天(不動尊の化身)と若天(毘沙門天の化身)の二童子をまつっている。

同寸同型の春日造りで小規模ながら細部の手法に優れ

室町末期の神社建築の特色をよく表している。(国指定重要文化財)」

従って乙護法童子は少なくとも室町時代には

不動尊の化身とされていたことになる。

背振山での乙護法童子については『玉名の山田日吉神社内の乙護法童子 No490』に

記載しているが

ここでの乙護法童子は天竺の主である徳善大王と弁財天女の間に生れた

15番目の王子であるとされる。

※比叡山の学僧光宗が著した「渓嵐拾葉集」による。

参照【弁才天縁起における十五童子徳善大王の役割】

さて筆者との関りは『東京の牛嶋神社の伝承 No483』2018-03-25の記事に始まる。

ここで以下のように

「座間市には護王姫神社というものがある。

この護王姫神社は最初は呉王姫氏の祭祀であったものと思われる。

それが午王姫という源義経がらみとかの姫の悲劇話になっている。」

と護王姫と牛王と呉王姬氏(きし)の祭祀の可能性を結びつけている。

それが『座間の護王姫神社の警告 No486』2018-05-12となる。

この警告の事などを考えながら玉名の蓮華院奥之院に向かっていて

途中の山田日吉神社で感応があり乙護法童子の祠を見つけたという経緯となる。

九州での乙護法童子とは呉音霊が何度目かの日本訪来時の

時の霊的感応者の命名によるものと判断した。

この後に乙護法童子が背振山で祭祀されていたことをネット検索で知ることになる。

つまりこの時に初めて背振山開山の性空上人は

忍骨命=姫氏祭祀の呉氏骨=牛尾命=筑紫の白日別命=牛鬼という図式を

感じ取っていたことを理解したことになる。

性空上人が呉王姬氏(きし)と縁がある姫路≒蚕子(ひめこ)に

書寫山圓教寺を開山したのも納得出来る。

呉音霊については

『呉音霊を考える No402』及び

『ハミト大神とイツキヤマト大神 No543』を参照していただきたい。

さて筆者の本貫地は阿蘇であるが

阿蘇の古坊中で中核をなして祭祀されてきたのが乙護法童子である。

『阿蘇の山岳仏教 古坊中 麓坊中 No495』

古い時代には例年1/28に阿蘇山上で乙護法祭が祭祀されていたというし

阿蘇山大峯修行も『大聖乙天童阿蘇大峯修業』と呼ばれていたという。

また阿蘇では最初「乙護法童子」は「東西満山護法天童」と呼ばれたようである。

背振山出土の1142年平安時代の青銅製経筒に以下のようにある。

側面陰刻銘

「鎮西肥前国背振山/□護者/大悲三所権現龍樹 卉木 □善帝王八所王子/大慈大行事山護法 □護法/

東西満山護法伽藍神等 普天厭土大小権実真道/右意□□徳老□□□□/

為上求菩提下化衆生也/殊為和気包左源□ □□□□往生極楽也乃至/

惣法界郡類併滅罪生善/□□菩提也/

康治元年十六日 供養既畢/講師□□□□法師 大勧進僧増忍/鋳師僧実厳」

大分の国東半島の寺院は六郷満山といわれるが

東西満山とは背振山と宝満山当りであろうか?

「東西満山護法」が背振山に伝わるということは乙護法童子ということで

間違いないと思われる。

さて英彦山は九州修験道で名高いが

この「彦山流記」は誰が著したのかというと

「建保元年癸酉(一二一三)七月八日九州肥前国小城郡

牛尾山神宮寺法印権大僧都谷口坊慶舜」とあるように

牛尾山神宮寺の谷口坊慶舜である。

牛尾は潮で龍宮に繋がり

その表現が龍宮で大乗仏典を授けられた龍樹菩薩となる。

当然英彦山でも乙護法童子が祭られていなければならないが

第四窟の大南神社で垂迹神大聖天童として祭祀されていたことが

「彦山流記」に記載されている。

阿蘇山大峯修行も『大聖乙天童阿蘇大峯修業』と呼ばれていたということは

大峯修行の工程にある吾平山相良寺(相良観音)にも

乙護法童子の祭祀が為されていたはずである。

今後も調査をしていきたい。

さて吾平山についてさくら様から昨年以下のようなコメントを受けた。

【七夕神事】

DATE: 07/07/2023 23:05:03

本日は七夕であり、織姫、彦星、素麺、妙見。

箕面山七夕神事を見てきました。

近々、高千穂の天岩戸に行くのですが、、偶然

高千穂町三田井字吾平に吾平山陵をみつけ、

同じ三田井地区に上野神社(吾平津媛)が祀られていますので、

高千穂の吾平津媛にご挨拶に行きます。

近くに、真名井と言う文字も見ました。

※縄文の気を残す岩戸としては

九州では高千穂の天の岩戸や鵜戸神宮が聖地となっている。

と書かれていますので、縄文の気配を感じれるかどうかですね。

ちょうど高千穂のひのみこ社に参拝しようと考えていた時で

この上野神社(かみのじんじゃ)は同じ地区にある神社で

豊玉比売命、玉依比売命、吾平津比売命、花房姫命と筆者の御神霊祭祀の

中核を為す御神霊を祭祀しているので驚愕していた時に

上野神社と吾平山陵をコメントで指摘されたので鳥肌が立ってしまった。

特に吾平山陵は近くまで行っているのに

以前はgoogleマップにも表示されなかったポイントとなる。

というのもすぐ近くに縄文遺跡で良く知られた陣内遺跡があり

以前詳細に調べたからである。

吾平山陵には2023-12-17に調査に出向いた。

高千穂の吾平山陵は小高い円墳のような形状をしている。

参拝していると上方に導かれるものがあり少し登ってみた。

まず3枚目の写真の扁額を見つけたのでここで祈らさせていただいた。

さらに奥に導かれたので行ってみると頂上に石碑のように石が設置されていた。

この石碑はもうしばらくで割れるようである。

この石碑はもうしばらくで割れるようである。思うに誰か高貴な方の墓であることは間違いと判断する。

石が真っ二つに割れる前に呼ばれたようである。

問題は何故に吾平山陵とされたのかであろう。

予想外なことに吾平山相良寺ではなくこの高千穂の吾平山のお堂で

最初に乙護法童子の祭祀を見つけ出した。

この石碑から15m程降りたところにお堂は存在する。

吾平山の右側にある小道を登るとお堂がある

吾平山の右側にある小道を登るとお堂がある

お堂の内部

お堂の内部たぶん主に釈迦如来を祀っているのであろうが

右の棚に設置されているのは間違いなく乙護法童子である。

特に左の像の手の配置は乙護法童子に見られるし色も朱塗りとなっている。

上野神社の花房姫命と乙護法童子といい英彦山との繋がりを連想させる。

記載途中

返信の反応が薄いので、価値観の違いがあるのか、全くわかりませんでした。

高千穂の吾平山陵は、帰宅してから西郷隆盛の事を調べていましたし。西郷隆盛がこの辺り吾平山に陣を築こうとして、地元の人にここは霊地だから陣を敷くのは良くないという理由に素直に従った場所だそうです。

昔から霊地とされていたみたいです。

私も近くの縄文の陣内遺跡について勉強はしていました。

私が「平」ですから、三田井とは御田井で、父母の名前、田も井もついているので、私の為の場所だと張り切っていて、しかし、ガイドブックに掲載されていない辺鄙なところですので、夫には嫌な顔をされていました。

「天の眞名井」も一人で行き、丁度雨が降ってきたのです。それで車で待っている夫は、何故か怒っていて(朝五時から10社以上神社めぐりをしているため)、雨が降ってきたので、もう吾平山陵は行かないと言うのです。駐車場はないですし、吾平山陵に行くと時間が無くなり、高千穂峡でボートに乗れないからです。

私は雨でも絶対に行くと言い切って・・

険悪な中、吾平山陵に向かいました。

雨がざざぶりです。

勿論、私一人で雨の中、傘もなく向かいました。

そこで佇んでいると、、身体の中から悲しみが湧き上がってきました。

「大丈夫。私がここに来たから大丈夫。」と思っていました。

田んぼも雨、古墳も雨。雨・雨・雨・・・・

涙のような気がしたのです。

私が大切にしていた感覚を裏切られて、青龍窟で泣いたような感じです。

地元の人の車が一台通り、吾平山陵の雨の中一人でいる私に礼をしたのでした。

それから、空気が変わり、、

雨がやみ、晴れてきました。

吾平山陵に虹が顕れて、、喜んでいるように感じられ、嬉しくなりました。

乙護法童子の祭祀址があったのですね。

それは知らなかったですね。

私が次回呼ばれたのは、四面宮。九州の島の神様。

白い大蛇が四面の美女に変身した伝説を追いかけることになりました。4242

【弁才天縁起における十五童子徳善大王の役割】

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk/71/2/71_637/_pdf/-char/ja

箕面の弁財天縁起が最初に紹介されています。

箕面は能勢妙見山もあるし

つくづく斎姬山門五音大神と縁が深いところであると感じています。

同様に吾平山の秘密も隠されているような気がします。

ところで吾平山陵に虹が顕れたのですか。

素晴らしい奇瑞現象だと思います。

そのこともあり、高千穂訪問の一か月後、8月に九州地方(高千穂)への台風被害最小祈願(自分の身を削る)はしました。

高千穂の吾平山陵で石が割れそうな写真をみて、心当たりはあります。

そのことに吃驚しています。

箕面の弁財天は鵜戸神宮と繋がっていると感じ。

なので、吾平山が関係しますね。

みのお・三納という住所を見つけました。

https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/shinwa/details/view/3091

高千穂の吾平山が

ウガヤとワカミケヌ伝説の地となっていて、

同じようにウガヤとワカミケヌ伝説の地と書かれているのは

宮崎市佐土原町下那珂平良の吾平神社で

正式名称は平小牧稲荷神社。裏の小さな古墳が、吾平山陵として明治初めの御陵墓認定作業の時に候補地として申請された経緯がある。

※小牧は、牧馬のことで、馬と稲荷。

鵜戸神宮の吾平山も稲荷神社で、波切神社に繋がっていたはずです。5673

若御毛沼命

別名 稚三毛野命(ワカミケノノミコト)

●ワカミケヌは穀物神を表す名前。

●古事記では神武天皇のこと。

●日本書紀で対応する名前は稚三毛野命(ワカミケノノミコト)。

●ただし稚三毛野命(ワカミケノノミコト)と神武天皇は別。

●稚三毛野命(ワカミケノノミコト)がワカミケヌと同じとは限らない。

古事記と日本書紀の一書での登場人物。のちの神武天皇のこと。ミケヌの「ケ」は「食べ物」のこと。「ミ」は「神聖な」の意味。「ヌ」は湿地のこと。「ワカ」は幼いという意味。日本では幼いものの方が霊力が強いと言う感覚があるので、「ワカミケヌ」で強い穀物神という意味合いになる。

日本神話は最初は神の物語で、徐々に人の歴史となっていきます。神武天皇は人と神の境目の存在で、人でもあり神でもあるというビミョーな存在です。神武天皇 出自

古事記でも日本書紀でもウガヤフキアエズとタマヨリヒメの子で、4兄弟の末子。日本神話の初期では末子が後継者になることが多いです。

ちなみに兄弟のうち稲氷命は海原へ、御毛沼命は常世の国へ行ってしまいます。稲氷命も御毛沼命も名前から考えると穀物神で、日本では海も常世の国も穀物神が住んでいる場所ですから、若御毛沼命(ワカミケヌノミコト命)も当然ながら穀物神と考えるべきでしょう。

神武天皇

諱は彦火火出見(ひこほほでみ)、あるいは狭野(さの、さぬ)。『日本書紀』記載の名称は神日本磐余彦天皇(かんやまといわれびこのすめらみこと)。

天照大御神の五世孫であり、高御産巣日神の五世の外孫と『古事記』『日本書紀』に記述されている。奈良盆地一帯の指導者長髄彦らを滅ぼして一帯を征服(神武東征)。遷都した畝傍橿原宮(現在の奈良県橿原市)にて即位して日本国を建国したと言われる伝説上の人物。

※若狭野龍王神(相生市)との繋がりも気になるところです。相生市は龍宮と白龍(ペイロン)という小舟を操るのが有名です。 ペーロンの起源は、紀元前3世紀に白龍(パイロン)という小舟で競漕したのが始まりといわれています。

この記事に書かれていること、吉田様が高千穂の吾平山陵で割れかけた石に導かれた経緯に心当たりがあり、脳内のイメージ通りに実行すべきことは分かっているのですが、、

日付指定されていましたので、様子を見ていました。

早めに手に入れました。

神婚による神籬だと思います。

霝の不思議NO461

https://blog.goo.ne.jp/yoshi_iltuki/e/9789b59e25ed2f7e27fec5a585c41d21で紹介されています。悲母観音 狩野芳崖の胎児にそっくりです。

少彦名神ですね。

心当たりのある晩は、座敷童、護法童子のお話しをしながら、雨音を聞きながら、寝入りましたので、関係あるかもしれないです。

しかし、神婚なのでお相手は時代の流れや思想に応じて変わると思います。

私の主観ですのでご了承ください。

悲母観音に鯰のような髭があり、関蝉丸神社(祭神豊玉姫)の絵馬は鯰が琵琶を抱きかかえています。悲母観音の姿は、鯰を眷属とする豊玉姫を彷彿させます。

以前、鯰と少彦名神・歯神ということで、尼崎の白井神社を訪ねました。

金色に書かれた鯰と真ん中にある二重の丸をみて、ちち、乳、母、妻のことだとわかり、それは、宮崎の鵜戸神宮(琵琶の名手がいます)や霧島の東霧島神社には昇りだしたら昇り終わるまで、途中で振り向いたらいけない階段があり、登りながら 豊玉姫の出産の「姿を見るな」を思い出します。

白井神社は、鯰と少彦名神で、歯神社です。

歯は夜泣き石。歯固めなど石と赤ちゃんに関係があります。石で水を堰き止める。関と関わる。

悲母観音と鯰で調べていましたら、東近江市永源寺高木町白鳥神社になまずのような置物があり、勧請吊というのが、蛇なのか、紐状です。

結界をはるみたいです。道切り。

勧請吊は、しめ縄、七五三、高千穂のしめ縄との関連は?

出産と豊玉姫、赤ちゃんと夜泣き石。

夜泣きの時は、子守歌を歌いました。

水神、豊玉姫を石(歯)、少彦名神、天使で堰き止めます。歯は声・言語や音と関係があるかもしれないです。

神功皇后は平たい石をお腹にあてて、出産を遅らせました。9992

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2019060700018/files/03_2.pdf

抜粋

大南窟は、西窟や内窟とも呼ばれる窟である。5 間

規模の宝殿があり、不動明王(大聖天童)を守護天童

としている。岩壁の下にできた籠窟は、覆屋が掛けられている。籠窟手前には護摩壇がしつらえてある

不動明王=大聖天童と書かれています。

という事は、、

乙護法童子は、聖天(大聖歓喜自在天)の童子であり、不動明王とも同体とされています。

不動明王は英彦山の橿原神社の三日月池。

「別所不動堂」(現在橿原神社 )は、江戸時代までは惣持院という寺で、山伏の守護神である不動明王をまつり、山伏の信仰が厚かった。三日月池は惣持院の庭園である。

やっと、私の感覚、吾平津姫・吾平山=三日月池=乙護法童子が三田井の吾平山陵に祀られていたことが結びつきました。

不動明王の真髄・本物の見分け方については、仏像彫刻の友人から「先生の伝言」を聞いたという経緯になります。

抜粋

■智室窟(第 7)⇒虚空蔵100Mと書かれた場所

智室窟は、『彦山流記』によると、5 間規模の宝殿

があり、虚空蔵菩薩と福地天童を守護天童としてい

る。五窟と同様に、廊内に 5 つの窟(法華窟、剣窟、

大四王窟、小四王窟、異本二戸窟)があるとされて

いる。宝生院横筋道から 100m 程ある石積道線を登り詰めた場所に位置し、縦 20m、横 35m で 700 ㎡の平坦地がある。般若窟、五窟と同様に平場規模の大きな窟であり、北側に宝殿智室社が懸けられていた窟がある。間口は約 19m、奥行 7.5m、高さ 4.5m で、

窟内中央部に護摩壇様の自然石があり、奥壁に龕が

設けられている。

あの場所は智室窟という名でした。

東寺の観智院は五大虚空蔵菩薩が祀られています。

宝殿智室社とは、①石の宝殿、生石神社

②六甲山神社(むこやまじんじゃ)は兵庫県西宮市山口町、六甲山最高峰から東へ1km程隔たった標高840mの見晴らしのよい峰に鎮座する神社(廣田神社の境外末社)。祭神から白山の宮(しらやまのみや)とも称される。石の宝殿と呼ばれる大きな石祠(六甲山石宝殿と称される)があることで著名。

春分から旅に出ていました。

天女と織姫と龍と迦陵頻伽の旅。

御穂神社と美保の松原は一人で、書写山圓教寺、耳成山、笠荒神、龍鎮神社、津観音、香良洲神社は母娘旅です。

天気は強風、雪、晴れ、雨と多岐に渡っていました。

御穂神社でははちまきの入った石を得るおみくじを引き、緑のはちまき石をGET。松林の神の道を渡り、美保の松原ヘ行きましたが、富士山は雲に隠れて見えませんでした。エビスさんを胡夫大夫社にお祀りしているのが意味深です。子供の頃、海を渡って来たのは灯台の方で、御穂神社のお参りはしていなかったことを思い出しました。このタイミングが不思議でした。

書写山圓教寺は乙護法童子の集大成です。新たに日天龍八王神を知りました。日月星のような玉マークもあり大興奮!雪の圓教寺、すごく不思議です。乙天護法のお社にお参りした時、ウグイスの鳴き声がしました。母は30年くらい前に書写山にお参りしていますが、その時は祠だったような?と言っていました。乙護法童子は角はなく青い身体で、蔵王権現を彷彿とさせます。乙天の御酒を購入し、実家で楽しみました。

天女繋がりかと思ったら迦陵頻伽も出てきて盛りだくさんでした。

念願達成ですが新たな宿題もいただいたお詣りになりました。

8368→4499

行程みて羨ましい旅にホント嫉妬します。

気分的に姫路が遠いです。

春のさくら前線と共に旅するのが夢なのですが。

日月星のような玉マークってどんなのでしょう?

ネットでは見つかりませんかね。

ところでさくら様への返信ということでコメント記載させていただきましたが

はいせ様にも目を通していただけますと幸いです。