加藤清正公が造ったという鎮宅霊符神鈴については

『今必要とされる護符 No325』に写真を載せている。

またこの神鈴の所在については『加藤清正公と鎮宅靈符神 No039』にて

天保2年1831年より早吸日女神社宮司家の小野家に保管されていると書いている。

残念ながらこれについての記事のリンクは切れているようだ。

それ以降に滋賀県東近江市の市神神社に奉納されているとか

津島市の津島神社に加藤清正公が寄進しているとかの情報を得ている。

ただ現物を拝観する機会が無かったが本日偶然に拝観することが出来た。

熊本博物館が2018年12月にリニューアルオープンしているが

清正公関係の展示物が増えていて

その中に『清正公謹製鎮宅霊符神玄武鈴』も2個が展示されていた。

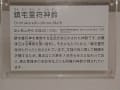

霊符神鈴は七個製作されたという記載

霊符神鈴は七個製作されたという記載

複数の存在が知られていたが文禄7個製造されたと聞き

北斗七星に合わせた数だとピンときた。

ということは目的も単なる戦勝祈願ではないことが分かる。

この神鈴は1593年癸巳文禄 2年に製造されたことになっている。

文禄の役は1592年3月に始まり1593年には休戦している。

休戦後の講和交渉決裂によって1597年に再開したのが慶長の役となる。

休戦中に造られた7個の鈴は講和後に朝鮮半島に渡った際に

北斗七星型に土地に埋めるつもりで作ったか

もしくは日本で北斗七星型に神社に奉納しようとした可能性がある。

この鎮宅霊符神玄武鈴は鈕に玄武の蛇と亀が施されているので

まさしく北を意味していると思われるが

朝鮮半島に持っていった場合の北は明が攻めくる方向であり

日本においては九州の北の朝鮮半島からの防衛を意味する。

日本が攻める場合の利用であれば朝鮮半島に持ち込んで

埋めることが効果的だと判断する。

ただ筆者は鎮宅霊符神とは七福神の福禄寿と寿老人のモデルとなった

南極老人星(カノープス)だと考えている。

玄武を設置するならここは素直にこの神鈴に妙見神と記載した方が

結果が少しなりとも良かったのではないだろうか?

ところで玉埋め(珠埋め)においては、

目的とするところの御神霊の御神氣を宿した神籬を使った魂埋めでないと

全く効果がない事は想像がつくと思うのであるが

神事で神籬として効果的なものは鏡や勾玉や鈴が第一となる。

第二としては霊串として真榊などがあげられる。

この二つを合わせて玉串奉奠(たまぐしほうてん)という。

神籬の中でも珠埋めにおいて音霊を鎮めるとすれば神鈴という事になる。

特に佐波理の鈴が効果が高い。

ところで仏壇にほぼ設置されているオリンだが

調査しても禅宗由来という以外は

なかなかに由来が不明である。

一般に梵鐘、磬子、鰐口、木魚磬、鐃祓

鉦鼓(鉦吾)伏鉦などの梵音具とは

少しばかり由来が違うように思える。

形が似たものに磬子(けいす) があるが

これは甲(カン)・乙(オツ)・聞(モン)

の音を出すことを目的としているようである。

オリンは漢字では御鈴であって仏壇で鳴らしたとしても

筆者の経験上は邪気払いと神霊降臨の効果があるといえる。

日本オリジナルの仏壇というものと御鈴の効果については

仏教と切り離して考えてみる必要もあろう。

筆者は神霊祭祀において『たまゆらりん』という御鈴を

設置しておいて最初に鳴らすようにしているが

邪気払いと神霊降臨の効果を図ったものといえる。

『今必要とされる護符 No325』に写真を載せている。

またこの神鈴の所在については『加藤清正公と鎮宅靈符神 No039』にて

天保2年1831年より早吸日女神社宮司家の小野家に保管されていると書いている。

残念ながらこれについての記事のリンクは切れているようだ。

それ以降に滋賀県東近江市の市神神社に奉納されているとか

津島市の津島神社に加藤清正公が寄進しているとかの情報を得ている。

ただ現物を拝観する機会が無かったが本日偶然に拝観することが出来た。

熊本博物館が2018年12月にリニューアルオープンしているが

清正公関係の展示物が増えていて

その中に『清正公謹製鎮宅霊符神玄武鈴』も2個が展示されていた。

霊符神鈴は七個製作されたという記載

霊符神鈴は七個製作されたという記載

複数の存在が知られていたが文禄7個製造されたと聞き

北斗七星に合わせた数だとピンときた。

ということは目的も単なる戦勝祈願ではないことが分かる。

この神鈴は1593年癸巳文禄 2年に製造されたことになっている。

文禄の役は1592年3月に始まり1593年には休戦している。

休戦後の講和交渉決裂によって1597年に再開したのが慶長の役となる。

休戦中に造られた7個の鈴は講和後に朝鮮半島に渡った際に

北斗七星型に土地に埋めるつもりで作ったか

もしくは日本で北斗七星型に神社に奉納しようとした可能性がある。

この鎮宅霊符神玄武鈴は鈕に玄武の蛇と亀が施されているので

まさしく北を意味していると思われるが

朝鮮半島に持っていった場合の北は明が攻めくる方向であり

日本においては九州の北の朝鮮半島からの防衛を意味する。

日本が攻める場合の利用であれば朝鮮半島に持ち込んで

埋めることが効果的だと判断する。

ただ筆者は鎮宅霊符神とは七福神の福禄寿と寿老人のモデルとなった

南極老人星(カノープス)だと考えている。

玄武を設置するならここは素直にこの神鈴に妙見神と記載した方が

結果が少しなりとも良かったのではないだろうか?

ところで玉埋め(珠埋め)においては、

目的とするところの御神霊の御神氣を宿した神籬を使った魂埋めでないと

全く効果がない事は想像がつくと思うのであるが

神事で神籬として効果的なものは鏡や勾玉や鈴が第一となる。

第二としては霊串として真榊などがあげられる。

この二つを合わせて玉串奉奠(たまぐしほうてん)という。

神籬の中でも珠埋めにおいて音霊を鎮めるとすれば神鈴という事になる。

特に佐波理の鈴が効果が高い。

ところで仏壇にほぼ設置されているオリンだが

調査しても禅宗由来という以外は

なかなかに由来が不明である。

一般に梵鐘、磬子、鰐口、木魚磬、鐃祓

鉦鼓(鉦吾)伏鉦などの梵音具とは

少しばかり由来が違うように思える。

形が似たものに磬子(けいす) があるが

これは甲(カン)・乙(オツ)・聞(モン)

の音を出すことを目的としているようである。

オリンは漢字では御鈴であって仏壇で鳴らしたとしても

筆者の経験上は邪気払いと神霊降臨の効果があるといえる。

日本オリジナルの仏壇というものと御鈴の効果については

仏教と切り離して考えてみる必要もあろう。

筆者は神霊祭祀において『たまゆらりん』という御鈴を

設置しておいて最初に鳴らすようにしているが

邪気払いと神霊降臨の効果を図ったものといえる。