9/27(水)ふくおかウォーキング協会楽しいウォークは、「大野城市の牛頸(うしくび)川を歩く」でした。

集合場所は、JR水城駅。参加者は、33人でした。

9:30スタート。NHK朝ドラ「らんまん」のせいでしょうか、すぐお花に目が行きます。

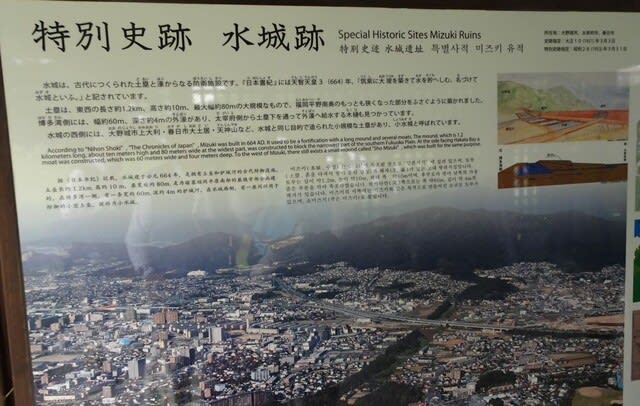

歩いていると「水城」の案内板があります。

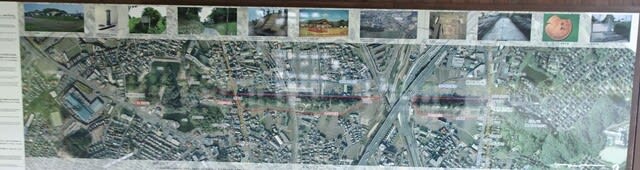

「水城跡」は、歴史でも習ったと思いますが、太宰府市国分から大野城市の下大利5丁目までの全長1,2km、高さ14m、最大幅80m以上の土塁と博多側に幅60m、深さ4mの溝から

なる大遺跡です。水城が造られた7世紀後半の朝鮮半島には、高句麗・百済・新羅の三国があり、互いに勢力をきそいあっていました。新羅が中国大陸の唐と連携し百済へ侵攻したため

百済と仲の良かった日本(倭)は援軍を送りますが、西暦663年朝鮮半島の白村江の戦いで大敗します。唐と新羅の侵攻を恐れた大和政権は、太宰府防衛の為、水城を造りました。

水城跡詳しい説明はこちら→水城跡|大野城市 (city.onojo.fukuoka.jp)

ゆめ広場から県道31号線に向かいます。通りには、懐かしい車が展示されています。ブルーバードSSS、カローラ・・・・

あのころは、免許を取ったばかりですのでどれも欲しかった車です。(親に言うと自分で稼いで買えと言われました)

下大利(しもおおり)小水城跡 大野城市から春日市に連なる丘陵の谷部をふさぐように小形の防塁が点在しています。水城から近い順に、上大利小水城跡、春日市の春日小水城跡、小倉小水城跡、大土居水城跡、天神山小水城跡が確認されていて、水城跡を迂回して大宰府に攻め込む敵を防ぐ役割があったと考えられています。

牛頸小学校跡地にやってきました。

「牛頸(うしくび)」の地名の由来は、平野神社の西に位置する古野山の形が、牛が首を伸ばした形に見えることからその名が付いたと「筑前国続風土記」に記述されています。

また、縄文時代、牛頸付近は海岸線になっていたことから、アイヌ語の「海の入り江」を表す「うし」から来たとも言われます。 その他に6~8世紀、須恵器の窯業技術をもたらした集団が朝鮮の牛頭山(ソシモリ山)から渡ってきて、故郷の地名「牛頭」を村の名前にし、それが変化して牛頸になったという説もあります。(牛頸公民館HPより)

彼岸花が綺麗です。

不動城跡・・・大野城市の「まどかのふもと」によれば、「市の南部牛頸三丁目、通称「城(じょう)の山(やま)」に残る戦国時代(15~16世紀)の山城です。

主要部分は保存されて山頂に遺構が見られます。

『筑前国続風土記』や牛頸区にある奈良原兵庫助高政(ならはらひょうごのすけたかまさ)の墓碑銘に記録があります。

その記録によれば、秋月氏の旗下(きか)の奈良原刑部少輔(ぎょうぶしょうゆう)が城を築き、その子孫の奈良原兵庫助(ひょうごのすけ)は豊臣秀吉の九州攻めの時に討ち死にしたことなどが記されています。しかし、『筑紫家文書』などの近年の調査研究により、築城は奈良原氏によるが、秀吉の九州攻め当時はすでに秋月氏方にかわって筑紫氏の端城(はしろ)に

なっていたことが判明しました。」

平野神社に着きました。

平野神社は牛頸にある大野城市内で最も古い神社です。伝承では正暦(しょうりゃく)年中(990から994)に創建されたと伝えられています。

大野城市に所在する平野神社は京都にある平野神社から勧請(かんじょう)されたものです。京都にある平野神社には、今木神(いまきのかみ)、久度神(くどのかみ)、古開神(ふるあきのかみ)、比売神(ひめがみ)が祀られています。

今木は古くから住んでいる人に対する新しく来た人、すなわち渡来系の神の意であり、久度は窯(かまど)の神(大野城市でもかまどのことをくどと言う)、古開は使い古した使用済みの窯の神であり、比売神はあとから合祀された桓武天皇の生母高野新笠と言われています。

牛頸の平野神社には比売神が合祀されていないので、御神座は今木神、久度神、古開神の三座です。(大野城市HPより)

平野神社で休憩後再スタート。牛頸川沿いに歩きます。

途中、民家の方が芋ほりをされていました。安納芋だそうです。

位瀬公園で休憩。

位瀬公園から九州大学春日キャンパスに入ります。

12:00 JR大野城駅にゴールしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます