1月13日(日)今日は午後から天気が悪くなるということで早めに新山口のホテルを出発。

8時前日ゴールの四辻駅到着。ここから長沢池まで歩きます。

長沢池は慶安4年(1651)山口市鋳銭司、名田島、防府市台道の灌漑用溜池として当時の小郡宰判の代官

東条九郎右衛門によって築かれました。

長沢池の2号線を右折。踏切を渡り街道はなめらかな坂に差し掛かります。

再び2号線に合流します。ここから防府市(ほうふし)大道(だいどう)に入ります。

大道は昔、台道と呼ばれていました。街道には松が植えられていましたが現在では切り株が3本残っているだけです。

長沢池の終点から2号線と別れ左の脇道に入ります。しばらく歩くと「津山神社」があります。

これは前述の東条九郎右衛門を祀っています。看板にはただそれだけしか書いていなく、こんな大事業を

行った方ですのでもう少し説明文などが欲しかったです。

街道は2号線を横断し未舗装の道を行きます。そしてまた合流。

合流したところに2つの石搭が建っています。

これは山口高嶺大神宮内宮遥拝所跡で山口にお参りに行けない人のために建てられたそうです。

また国道をそれ右の路地に進みます。

左側に厳島神社があります。

この辺りが大道の中心部です。

大きな井戸のある家がありました。ここが庄屋上田家です。

街道は県道25号線に出てきました。ここから大道小学校の横を通り2号線の方に行きます。

2号線のガードを潜り橋を渡ると「岩淵」に出てきます。ここで道を間違えました。ガードを潜ってすぐ右の方に行けばよかったのですが、

まっすぐ行ってしまい大回りしてしまいました。

ここも古い家が多く、しばし目を留めます。

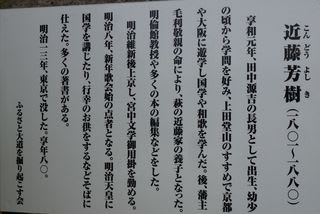

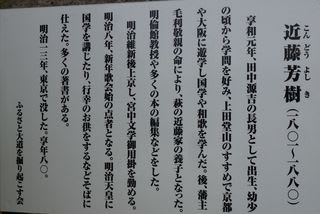

町のはずれに「孝女石川於石(おいし)の碑」と「近藤芳樹先生生誕地」の碑があります。

孝女於石は、吉敷郡農家の嫁。怠け者の夫が出奔したあと身体の不自由な舅、姑をかかえ日夜働きました。

文政7年(1824)孝女として萩藩主から表彰されました。

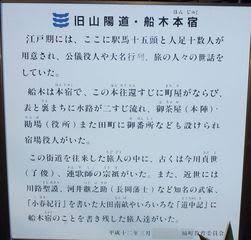

山陽自動車道のガードを潜ると旧山陽道の看板が見えてきます。

ここが「佐野峠」です。

佐野峠は防府ロータリークラブの方が整備され気持ちのいい道になっています。この街道で歩いた峠で一番歩きやすい峠です。

途中には樹木の名札もつけられています。

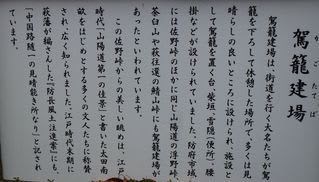

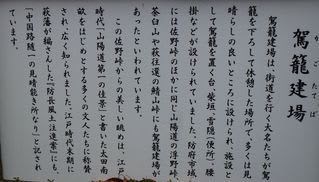

峠の頂上が籠立場です。

眼下には高速の佐波川(さばがわ)SAが見えます。

昔の人はこの峠を昇りこの景色を見ながら一服したのでしょうね。私たちもここで休憩することにします。

天気がいい日にはここから大分の国東半島などが見えるそうですが、あいにく今日は曇っており見ることができません。

この峠には長州藩13代藩主毛利敬親の歌もあります。

“しらぬひの筑紫路うけて うちかすむ 佐野のたむけの 春ののどけき”

一服し再び街道を歩きます。佐野峠を下ります。下って山の方を見るとこの辺の山は岩が多いです。

ですから石屋さんが多いのでしょうか?

玉祖神社(たまのおや)の前を通り高速道の下を抜けると佐波川(さばがわ)の土手に出てきました。

佐波川では橋の架け替え工事でしょうか、大きな土嚢が両岸にたくさん積み上げられています。

橋を渡ると防府市街地に入ります。ここで少し道を間違え慌てて戻ります。

旧山陽道には古いお酒屋さんがあります。九州の街道を歩いて感じたのですが流通経路が確立してないこの時代には

大体宿場宿場に酒屋さん、お味噌屋さんなどがありました。ここ防府でもそうだったのでしょうね。

防府には、山頭火の歌碑がいろんな所に建っています。

山頭火は防府で生まれました。

ここで街道から逸れますが山頭火の足跡を巡ってみます。

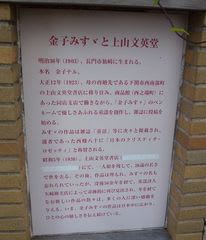

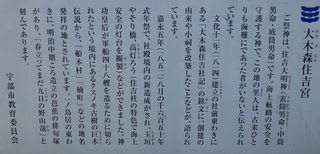

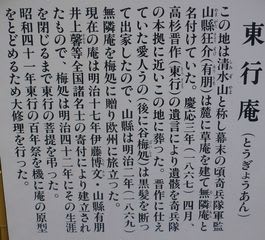

種田山頭火(本名正夫)は、明治15年大地主の長男として防府市八王子町に生まれた。

山口高校から早稲田大学文科に進みますが病気の為中退し帰郷。

のちに父と市内大道で酒造業を営み、かたわら萩原井泉水に師事し自由律俳句を学ぶが家業に失敗して

妻子を連れ熊本に移った。熊本・植木の「味取観音堂」の堂主となるもまもなく飄然と行乞流転の

全国行脚の俳人となった。昭和7年7年間の漂泊ののち小郡町の「其中庵」を結び、更に山口市湯田、

松山市と移り住み昭和15年10月松山市「一草庵」にて59歳の生涯を閉じる。

念願の「ころり往生」であった。

極楽寺には山頭火のお墓があります。

防府駅前には山頭火の碑が。

生まれた八王寺町には生誕地の碑が建てられています。

山頭火が学校に通った道には「山頭火の小径」として今でも句が飾られています。

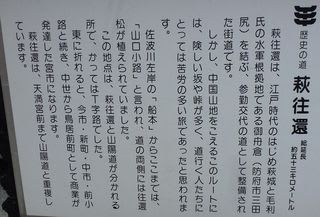

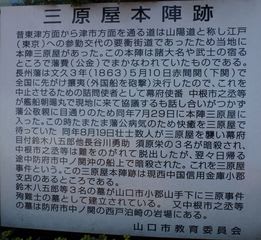

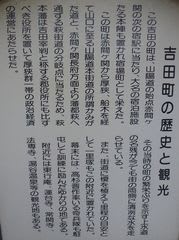

再び街道に戻ります。防府の宿場は昔は「宮市」と呼ばれていました。

宮市は山陽道と萩往還が交差する所です。ここから萩まで約50km余り。

防府天満宮までは山陽道と同じコースです。

今日(13日)は防府市内では一日早い成人式が行われています。

街道を歩いていると晴着に着飾った新成人の方を目にします。歳をとっても綺麗な女性にはすぐ目が行くのですね。(笑)

また、この日防府では市内駅伝大会が行われていました。ゴールが防府天満宮だそうです。

防府天満宮の前は宮市宿の中心部になっており、今でも旧家が立ち並んでいます。

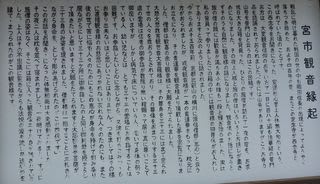

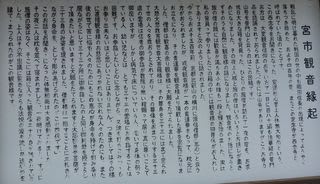

定念寺は県指定「宮市観音」があります。

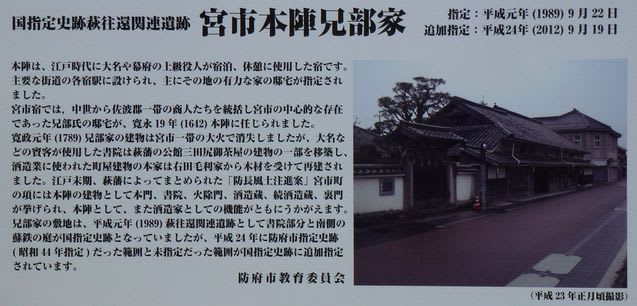

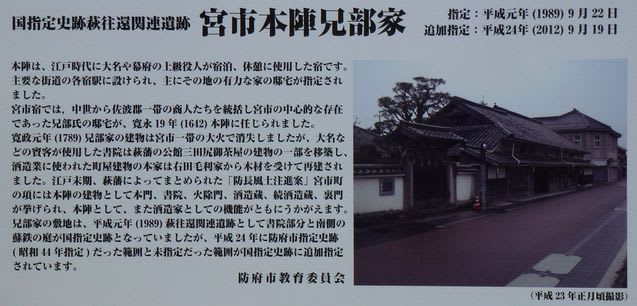

宮市の本陣「兄部家(こうべ)」は伊藤洋服店の横にありました。

案内板の写真には(H23.1撮影)建物も残っていましたが現在は門だけになっています。

防府天満宮は

防府天満宮は学問の神様、菅原道真公を始め公の御祖先である天穂日命(あめのほひのみこと)・

武夷鳥命(たけひなどりのみこと)・野見宿禰(のみのすくね)の四柱をお祀りしています。

公は、九州の太宰府に下られる途中、船を当地勝間の浦におつけになり暫くご滞在になりました。

ご滞在中、酒垂山にお登りになり、 「身は筑紫にて果つるとも、魂魄は必ずこの地に帰り来らん」と

お誓いになり、周防国分寺にて家宝の金の鮎12尾を国司土師信貞に託して寂しく旅立たれました。

延喜3年(903年)公のお亡くなりの日、勝間の浦に神光が現れ、酒垂山に瑞雲が棚引きました。

国司は公の御霊がお帰りになられたと、翌延喜4年(904年)この地の酒垂山に社殿を建立して

松崎の社と号しました。菅公をお祀りしたお社は日本全国津々浦々に至るまで約一万二千社もありますが、

当社の創建をもって日本最初の天満宮とし、北野天満宮(京都市)、太宰府天満宮(太宰府市)と

共に日本三天神と称せられております。 (防府八幡宮HPより抜粋)

境内の横には春風楼があります。

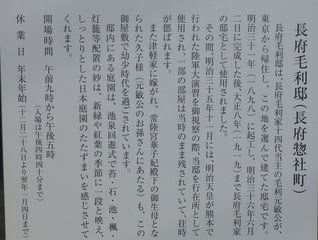

十代藩主毛利斎煕(なりひろ)が社頭に五重塔の建立を思い立ち文政5年(1822)6月大専坊に於いて

地鎮供養の祈祷をし釿始めの儀を行ったが資金調達中天保2年(1831)不慮の支障に会遭い

一時中止の止むなきに至った。

その後塔の設計を現在の重層も楼閣様式に変更して明治6年(1873)に完工した。

この塔の床下の木組みは文政年間着工当初の塔の一層軒下に使用すべき組物を使用したもので

当時の面影を偲ぶに充分である。

この楼上からの眺望は四季折々誠に絶景で春風楼の名にふさわしい。

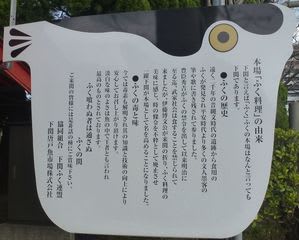

境内を歩くと「天神餅」が売られていました。

大宰府では「梅ケ枝餅」ですがこちらでは「天神餅」なんですね。よもぎ味もありました。

下に降りると「大専坊(だいせんぼう)」「芳松庵(ほうしょうあん)」があります。

案内板を見てみると

【大専坊】

天満宮の表参道には明治維新まで社坊九ヶ寺院が山門を列ね、酒垂山満福寺と総称された。

大専坊はその別當坊で一山を支配し、宿坊として遺明使策彦や細川幽斎も宿泊した。

弘治3年(1557)毛利元就は大専坊を本拠とし大内義長を追放して

防長二国を掌握した。尊皇攘夷で激動した幕末には毛利藩志士の屯所となり諸国志士の往来も多かった史跡である。

煉瓦や釘隠し、蟇股に桐・菊・大内菱の紋が見られ、大内・毛利氏の信仰を物語っている。

【芳松庵】

御祭神菅原道真公はお茶に関する故実を調査研究さして正史に著し宮廷貴族を始め庶民生活に喫茶の習慣を

広められ、茶聖菅公と称されています。

この茶室は御神忌千百年式大祭の記念事業として御祭神の茶徳を顕彰し御神徳の余恵に預かるために建造されました。

庭内には宮市にあった旅籠「藤村屋」の離れを移しました。ここが暁天楼です。

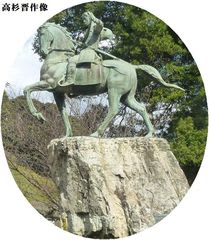

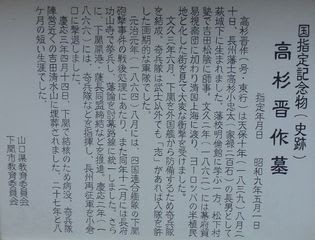

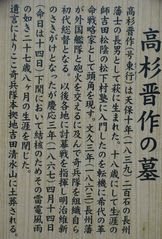

この旅籠には幕末、高杉晋作、伊藤博文、坂本龍馬など維新の志士たちが密議を交わした所です。

時間も3時近くなってきました。

今日はここでゴールとします。

次回は3月の青春18きっぷが使えるころに再開したいと思います。

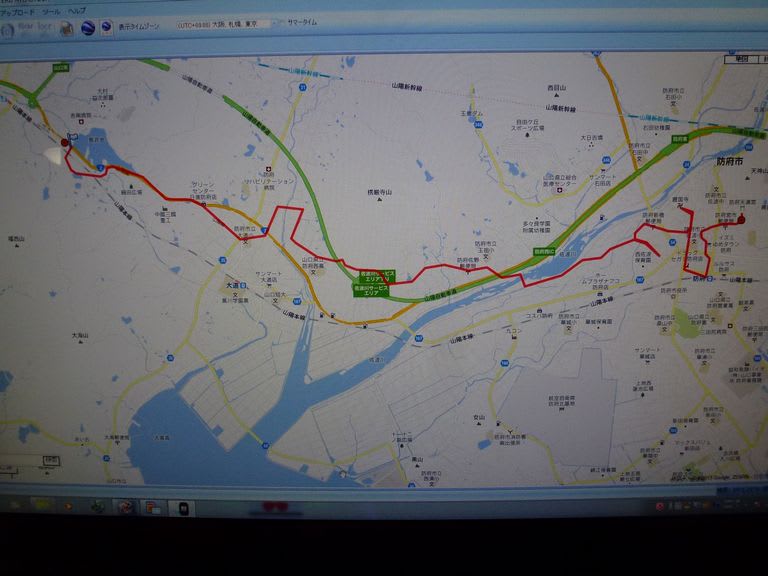

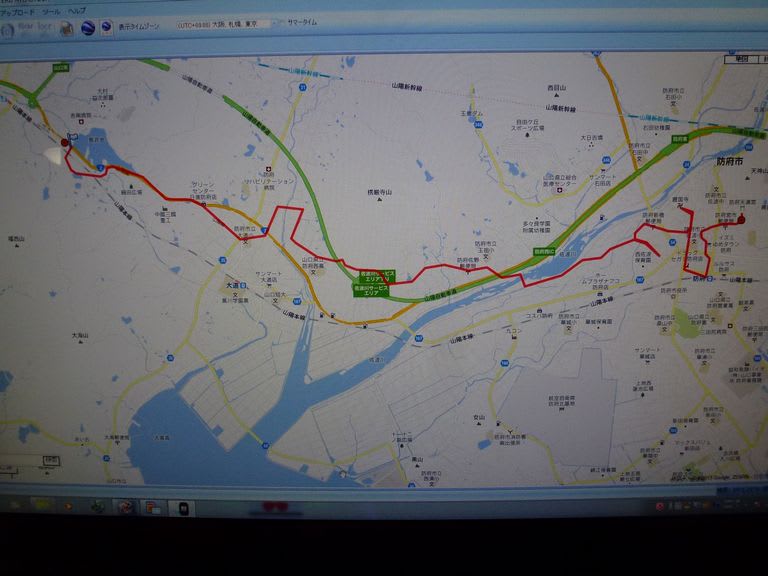

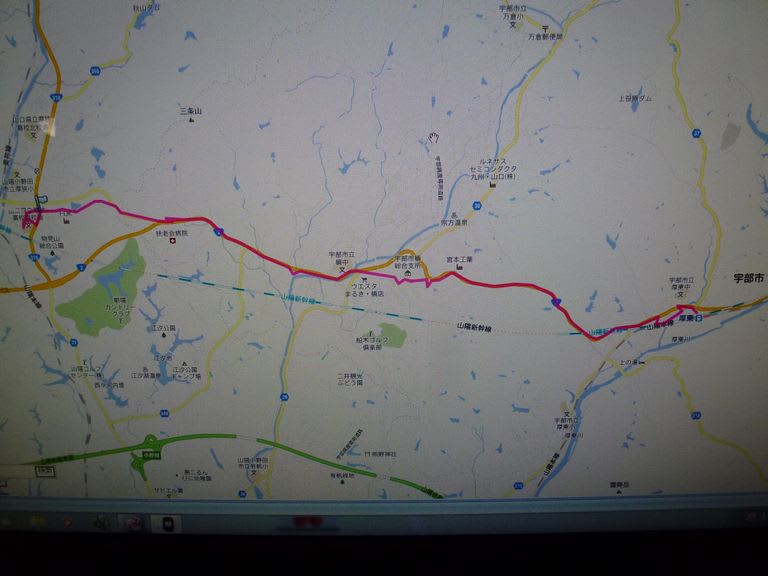

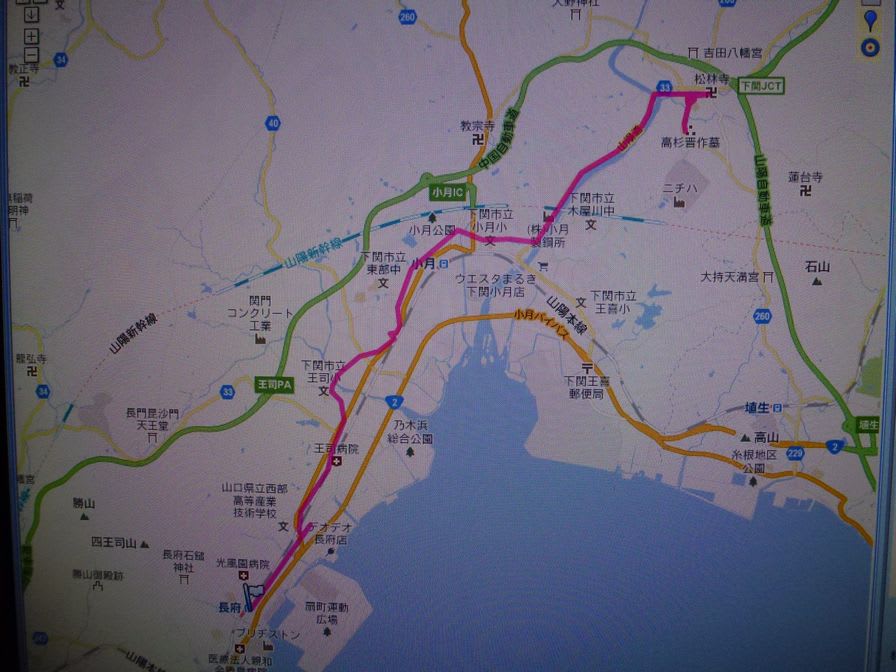

本日のGPS

旧山陽道も周防国府まで来ました。

8時前日ゴールの四辻駅到着。ここから長沢池まで歩きます。

長沢池は慶安4年(1651)山口市鋳銭司、名田島、防府市台道の灌漑用溜池として当時の小郡宰判の代官

東条九郎右衛門によって築かれました。

長沢池の2号線を右折。踏切を渡り街道はなめらかな坂に差し掛かります。

再び2号線に合流します。ここから防府市(ほうふし)大道(だいどう)に入ります。

大道は昔、台道と呼ばれていました。街道には松が植えられていましたが現在では切り株が3本残っているだけです。

長沢池の終点から2号線と別れ左の脇道に入ります。しばらく歩くと「津山神社」があります。

これは前述の東条九郎右衛門を祀っています。看板にはただそれだけしか書いていなく、こんな大事業を

行った方ですのでもう少し説明文などが欲しかったです。

街道は2号線を横断し未舗装の道を行きます。そしてまた合流。

合流したところに2つの石搭が建っています。

これは山口高嶺大神宮内宮遥拝所跡で山口にお参りに行けない人のために建てられたそうです。

また国道をそれ右の路地に進みます。

左側に厳島神社があります。

この辺りが大道の中心部です。

大きな井戸のある家がありました。ここが庄屋上田家です。

街道は県道25号線に出てきました。ここから大道小学校の横を通り2号線の方に行きます。

2号線のガードを潜り橋を渡ると「岩淵」に出てきます。ここで道を間違えました。ガードを潜ってすぐ右の方に行けばよかったのですが、

まっすぐ行ってしまい大回りしてしまいました。

ここも古い家が多く、しばし目を留めます。

町のはずれに「孝女石川於石(おいし)の碑」と「近藤芳樹先生生誕地」の碑があります。

孝女於石は、吉敷郡農家の嫁。怠け者の夫が出奔したあと身体の不自由な舅、姑をかかえ日夜働きました。

文政7年(1824)孝女として萩藩主から表彰されました。

山陽自動車道のガードを潜ると旧山陽道の看板が見えてきます。

ここが「佐野峠」です。

佐野峠は防府ロータリークラブの方が整備され気持ちのいい道になっています。この街道で歩いた峠で一番歩きやすい峠です。

途中には樹木の名札もつけられています。

峠の頂上が籠立場です。

眼下には高速の佐波川(さばがわ)SAが見えます。

昔の人はこの峠を昇りこの景色を見ながら一服したのでしょうね。私たちもここで休憩することにします。

天気がいい日にはここから大分の国東半島などが見えるそうですが、あいにく今日は曇っており見ることができません。

この峠には長州藩13代藩主毛利敬親の歌もあります。

“しらぬひの筑紫路うけて うちかすむ 佐野のたむけの 春ののどけき”

一服し再び街道を歩きます。佐野峠を下ります。下って山の方を見るとこの辺の山は岩が多いです。

ですから石屋さんが多いのでしょうか?

玉祖神社(たまのおや)の前を通り高速道の下を抜けると佐波川(さばがわ)の土手に出てきました。

佐波川では橋の架け替え工事でしょうか、大きな土嚢が両岸にたくさん積み上げられています。

橋を渡ると防府市街地に入ります。ここで少し道を間違え慌てて戻ります。

旧山陽道には古いお酒屋さんがあります。九州の街道を歩いて感じたのですが流通経路が確立してないこの時代には

大体宿場宿場に酒屋さん、お味噌屋さんなどがありました。ここ防府でもそうだったのでしょうね。

防府には、山頭火の歌碑がいろんな所に建っています。

山頭火は防府で生まれました。

ここで街道から逸れますが山頭火の足跡を巡ってみます。

種田山頭火(本名正夫)は、明治15年大地主の長男として防府市八王子町に生まれた。

山口高校から早稲田大学文科に進みますが病気の為中退し帰郷。

のちに父と市内大道で酒造業を営み、かたわら萩原井泉水に師事し自由律俳句を学ぶが家業に失敗して

妻子を連れ熊本に移った。熊本・植木の「味取観音堂」の堂主となるもまもなく飄然と行乞流転の

全国行脚の俳人となった。昭和7年7年間の漂泊ののち小郡町の「其中庵」を結び、更に山口市湯田、

松山市と移り住み昭和15年10月松山市「一草庵」にて59歳の生涯を閉じる。

念願の「ころり往生」であった。

極楽寺には山頭火のお墓があります。

防府駅前には山頭火の碑が。

生まれた八王寺町には生誕地の碑が建てられています。

山頭火が学校に通った道には「山頭火の小径」として今でも句が飾られています。

再び街道に戻ります。防府の宿場は昔は「宮市」と呼ばれていました。

宮市は山陽道と萩往還が交差する所です。ここから萩まで約50km余り。

防府天満宮までは山陽道と同じコースです。

今日(13日)は防府市内では一日早い成人式が行われています。

街道を歩いていると晴着に着飾った新成人の方を目にします。歳をとっても綺麗な女性にはすぐ目が行くのですね。(笑)

また、この日防府では市内駅伝大会が行われていました。ゴールが防府天満宮だそうです。

防府天満宮の前は宮市宿の中心部になっており、今でも旧家が立ち並んでいます。

定念寺は県指定「宮市観音」があります。

宮市の本陣「兄部家(こうべ)」は伊藤洋服店の横にありました。

案内板の写真には(H23.1撮影)建物も残っていましたが現在は門だけになっています。

防府天満宮は

防府天満宮は学問の神様、菅原道真公を始め公の御祖先である天穂日命(あめのほひのみこと)・

武夷鳥命(たけひなどりのみこと)・野見宿禰(のみのすくね)の四柱をお祀りしています。

公は、九州の太宰府に下られる途中、船を当地勝間の浦におつけになり暫くご滞在になりました。

ご滞在中、酒垂山にお登りになり、 「身は筑紫にて果つるとも、魂魄は必ずこの地に帰り来らん」と

お誓いになり、周防国分寺にて家宝の金の鮎12尾を国司土師信貞に託して寂しく旅立たれました。

延喜3年(903年)公のお亡くなりの日、勝間の浦に神光が現れ、酒垂山に瑞雲が棚引きました。

国司は公の御霊がお帰りになられたと、翌延喜4年(904年)この地の酒垂山に社殿を建立して

松崎の社と号しました。菅公をお祀りしたお社は日本全国津々浦々に至るまで約一万二千社もありますが、

当社の創建をもって日本最初の天満宮とし、北野天満宮(京都市)、太宰府天満宮(太宰府市)と

共に日本三天神と称せられております。 (防府八幡宮HPより抜粋)

境内の横には春風楼があります。

十代藩主毛利斎煕(なりひろ)が社頭に五重塔の建立を思い立ち文政5年(1822)6月大専坊に於いて

地鎮供養の祈祷をし釿始めの儀を行ったが資金調達中天保2年(1831)不慮の支障に会遭い

一時中止の止むなきに至った。

その後塔の設計を現在の重層も楼閣様式に変更して明治6年(1873)に完工した。

この塔の床下の木組みは文政年間着工当初の塔の一層軒下に使用すべき組物を使用したもので

当時の面影を偲ぶに充分である。

この楼上からの眺望は四季折々誠に絶景で春風楼の名にふさわしい。

境内を歩くと「天神餅」が売られていました。

大宰府では「梅ケ枝餅」ですがこちらでは「天神餅」なんですね。よもぎ味もありました。

下に降りると「大専坊(だいせんぼう)」「芳松庵(ほうしょうあん)」があります。

案内板を見てみると

【大専坊】

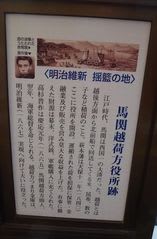

天満宮の表参道には明治維新まで社坊九ヶ寺院が山門を列ね、酒垂山満福寺と総称された。

大専坊はその別當坊で一山を支配し、宿坊として遺明使策彦や細川幽斎も宿泊した。

弘治3年(1557)毛利元就は大専坊を本拠とし大内義長を追放して

防長二国を掌握した。尊皇攘夷で激動した幕末には毛利藩志士の屯所となり諸国志士の往来も多かった史跡である。

煉瓦や釘隠し、蟇股に桐・菊・大内菱の紋が見られ、大内・毛利氏の信仰を物語っている。

【芳松庵】

御祭神菅原道真公はお茶に関する故実を調査研究さして正史に著し宮廷貴族を始め庶民生活に喫茶の習慣を

広められ、茶聖菅公と称されています。

この茶室は御神忌千百年式大祭の記念事業として御祭神の茶徳を顕彰し御神徳の余恵に預かるために建造されました。

庭内には宮市にあった旅籠「藤村屋」の離れを移しました。ここが暁天楼です。

この旅籠には幕末、高杉晋作、伊藤博文、坂本龍馬など維新の志士たちが密議を交わした所です。

時間も3時近くなってきました。

今日はここでゴールとします。

次回は3月の青春18きっぷが使えるころに再開したいと思います。

本日のGPS

旧山陽道も周防国府まで来ました。

※栗が落ちていました。

※栗が落ちていました。

すぐ先の左側に「与助の首塚」があります。

すぐ先の左側に「与助の首塚」があります。

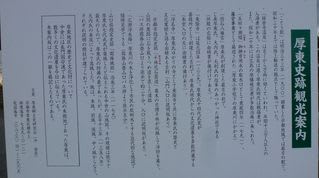

※宇部市楠支所:この辺りに御茶屋、宰判勘場がありました。

※宇部市楠支所:この辺りに御茶屋、宰判勘場がありました。 ※脇本陣があったとされる。

※脇本陣があったとされる。

※明治初期には願正寺に寺子屋がありました。

※明治初期には願正寺に寺子屋がありました。

岡崎八幡宮は船木の氏神様。全国で4社しかない清酒醸造許可を持っています。

岡崎八幡宮は船木の氏神様。全国で4社しかない清酒醸造許可を持っています。

向こう側には「堂宇」が・・・

向こう側には「堂宇」が・・・