カラーブックス鉄道本ネタから。

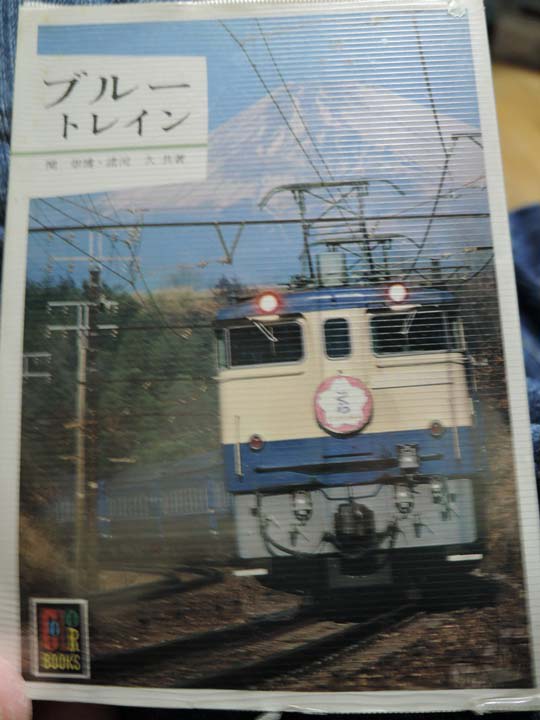

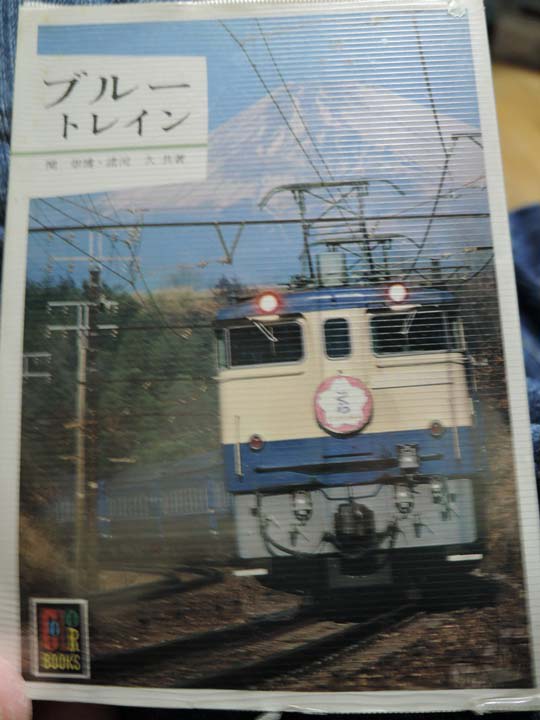

今回は北斗星の引退ニュースである意味タイムリーになった「ブルートレイン」を書こうと思います。

以前紹介した「蒸気機関車」などがSLブームの申し子だったのと同様に本書もブルートレインブームの申し子と言えます。

ブルトレブームが本格化したのは大体1977年の後半くらいからだったでしょうか。

ポストスーパーカーブームを模索していたマスコミの一部が飛びついた側面もあったと思います。

あの頃はテレビでも「七人の刑事」でブルトレネタが出たり日曜8時台のスペシャル番組で富士の同乗ルポが取り上げられたりしましたし、そのものずばりの「ブルートレインひとり旅」なんて「劇場映画」まで登場しました。

松竹の「皇帝のいない8月」という「ブルートレインが乗っ取られた挙句に実物大セットが爆破される」作品もありましたがこれもブームの申し子のひとつと言えましょう。

まあ、それは余談ですが、

本書ではそれまでスターだった20系が24系や14系に置き換えが進み始めたタイミングでのリリースなので私の好きな20系の扱いが少ないという恨みがあります(笑)

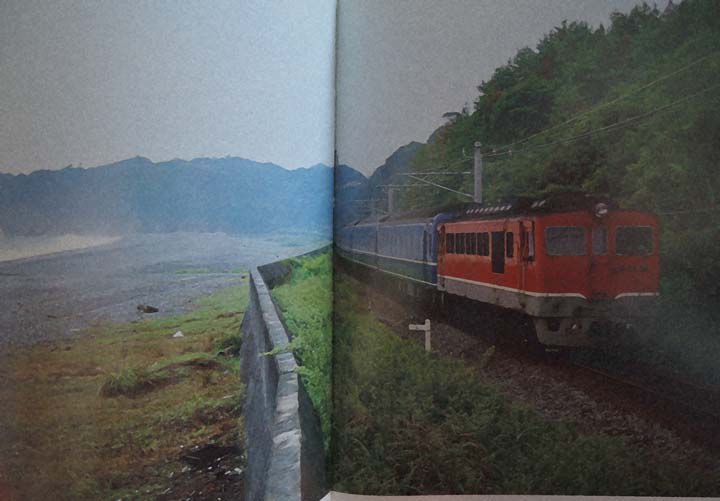

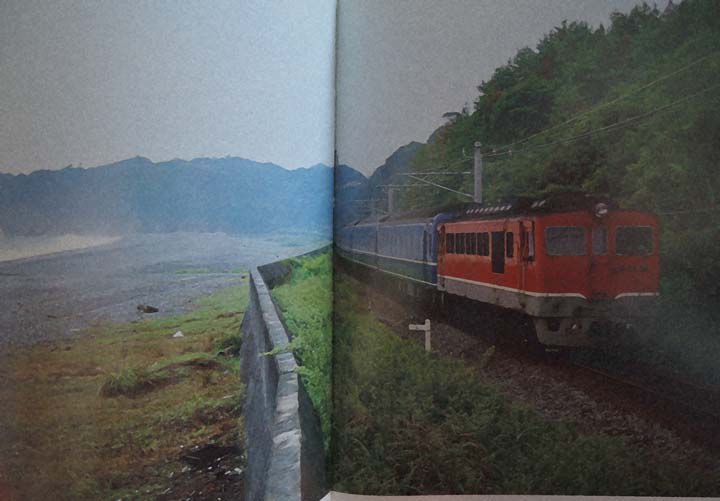

が、それでも当時「夜行列車のある所必ずブルトレあり」といった感じで当時日本の津々裏々を走っていたブルトレが急行列車も含めて網羅されているのが俯瞰できるのが楽しいポイントでした。

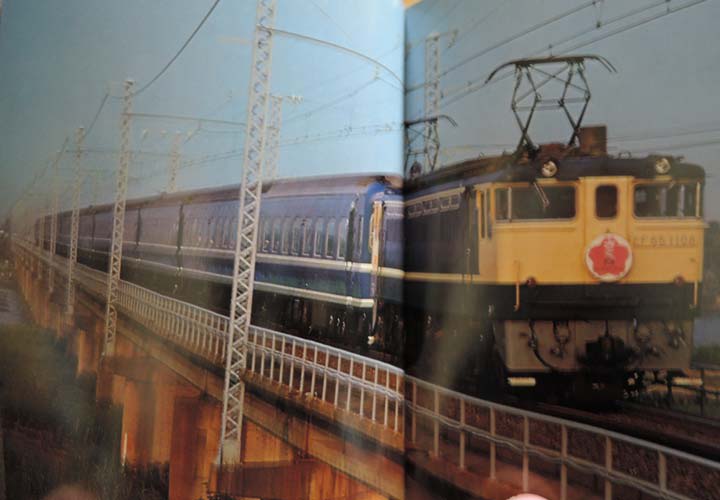

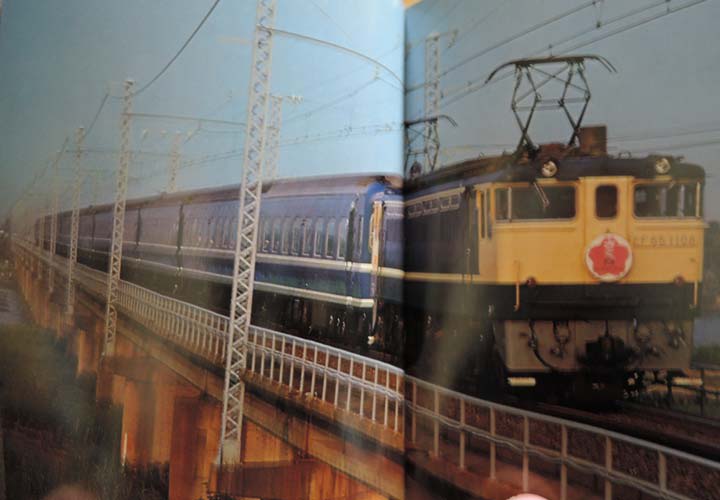

ただ、SLなんかと違って編成ごとや牽引機ごとの外見上の差異が少ないジャンルなので興味のない向きからすれば「ヘッドマーク以外みんな同じに見える」という弱点もあります。

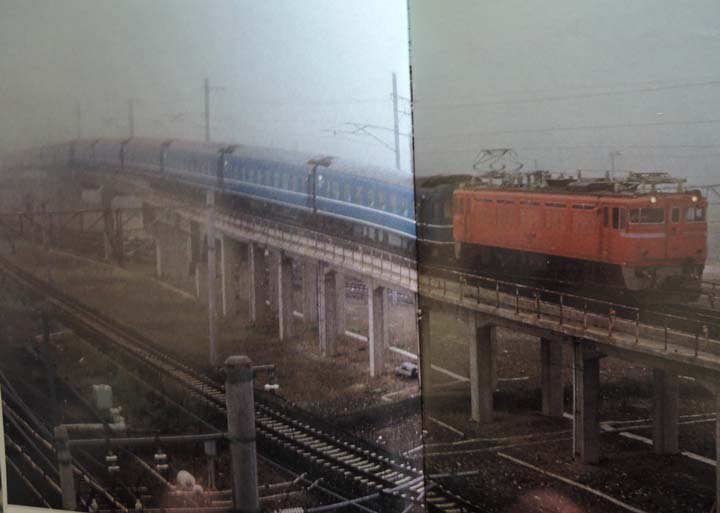

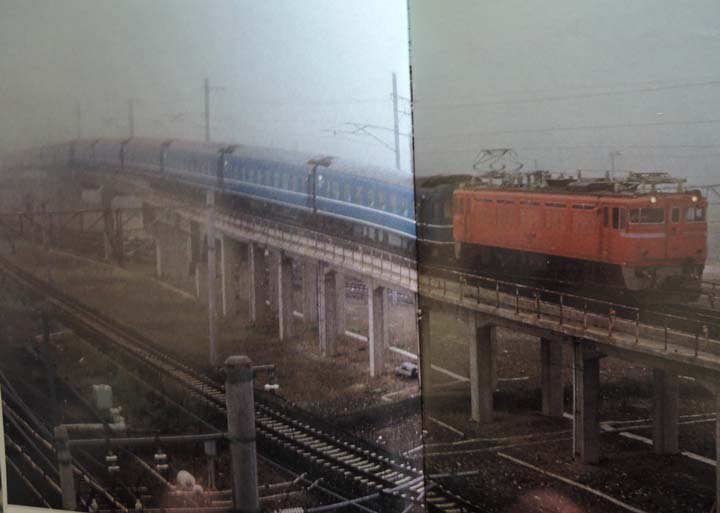

私の好きな「北星」みたいにヘッドマークすらない夜行特急もあった位ですし(涙)これなどは写真を見ても「うちの近所を走っている」以外の特有の特徴を見つけにくいのです。

個人的に思うのですがブルトレブームが一般レベルでSL程の狂的な盛り上がりを欠いたのはこうした「意外と無個性」なスタイリングによるところも大きかったのではないでしょうか。

その点はこのブームをきっかけにNゲージと言うフォーマットがブレイクした事でも間接的に示されていると思います。

個々の機関車の魅力で引っ張られるSLに比べて編成そのものの魅力が訴求されていたブルートレインの場合、写真を撮ったり、走行音を録音する事よりも「好みの編成を自宅で走らせられる」方が魅力的だったとも言えます。

そのタイミングとNゲージの勃興が上手くシンクロした事が相乗効果となったと個人的には感じています。

今回は本そのものの話題よりも当時の思い出、考察がメインになってしまいました。

今回は北斗星の引退ニュースである意味タイムリーになった「ブルートレイン」を書こうと思います。

以前紹介した「蒸気機関車」などがSLブームの申し子だったのと同様に本書もブルートレインブームの申し子と言えます。

ブルトレブームが本格化したのは大体1977年の後半くらいからだったでしょうか。

ポストスーパーカーブームを模索していたマスコミの一部が飛びついた側面もあったと思います。

あの頃はテレビでも「七人の刑事」でブルトレネタが出たり日曜8時台のスペシャル番組で富士の同乗ルポが取り上げられたりしましたし、そのものずばりの「ブルートレインひとり旅」なんて「劇場映画」まで登場しました。

松竹の「皇帝のいない8月」という「ブルートレインが乗っ取られた挙句に実物大セットが爆破される」作品もありましたがこれもブームの申し子のひとつと言えましょう。

まあ、それは余談ですが、

本書ではそれまでスターだった20系が24系や14系に置き換えが進み始めたタイミングでのリリースなので私の好きな20系の扱いが少ないという恨みがあります(笑)

が、それでも当時「夜行列車のある所必ずブルトレあり」といった感じで当時日本の津々裏々を走っていたブルトレが急行列車も含めて網羅されているのが俯瞰できるのが楽しいポイントでした。

ただ、SLなんかと違って編成ごとや牽引機ごとの外見上の差異が少ないジャンルなので興味のない向きからすれば「ヘッドマーク以外みんな同じに見える」という弱点もあります。

私の好きな「北星」みたいにヘッドマークすらない夜行特急もあった位ですし(涙)これなどは写真を見ても「うちの近所を走っている」以外の特有の特徴を見つけにくいのです。

個人的に思うのですがブルトレブームが一般レベルでSL程の狂的な盛り上がりを欠いたのはこうした「意外と無個性」なスタイリングによるところも大きかったのではないでしょうか。

その点はこのブームをきっかけにNゲージと言うフォーマットがブレイクした事でも間接的に示されていると思います。

個々の機関車の魅力で引っ張られるSLに比べて編成そのものの魅力が訴求されていたブルートレインの場合、写真を撮ったり、走行音を録音する事よりも「好みの編成を自宅で走らせられる」方が魅力的だったとも言えます。

そのタイミングとNゲージの勃興が上手くシンクロした事が相乗効果となったと個人的には感じています。

今回は本そのものの話題よりも当時の思い出、考察がメインになってしまいました。