昨年の秋頃に、うちのTVのホームターミナルを更新した際にLANが繋がったため(世間からだいぶ遅れて)晴れて我が家もネットテレビの仲間入りをしました。

おかげで晩飯どきなんかは、子供がようつべの動画でテレビを独占し、お茶の間風景もだいぶ様変わりしています。

が、その後の時間帯、わたしがテレビを独占している時は同じようつべでもライブカムの映像を流しっぱなしにする事が多いです。

以前サブブログで取り上げた「大船渡の山火事の24時間中継」なんかもライブカムの威力を感じるコンテンツでしたが、そんな大事件のない大概の場合はわたしの故郷とか銀座や中野の繁華街の生中継をBGVがわりに流しています。

真夜中のお茶の間で、ブログの駄文を打っているわたしの前に流れるライブカムはまさに「どこでもドア的なもう一つの窓」みたいなもので周囲の田舎風景とは異なる別世界感を掻き立ててくれます。

そんな中でも、先日から特にハマっているのが「新宿駅のライブ映像」

と言っても駅前の雑踏とかではなく駅の手前の高架区間を広角で捉えた映像で、新宿駅ならではの10線並進のパノラマを見せてくれます。

鉄道模型では余程の大レイアウトでも10列車同時運転なんてできないですから楽しい事夥しい(笑)

山手線をはじめ総武線、中央線、湘南新宿ライン、埼京線が居並ぶだけに夜の11時過ぎでも何本もの列車が行き交う映像が流れますし、背景のビル街もかつてのネオンサインに代わってマルチビジョンの洪水状態。

まさに「大都会のダイナミズム」の先端を体現した画面を堪能させてくれます。

これがスマホとかタブレットだったらここまでのインパクトは感じなかったと思います。あくまで「窓を思わせる大画面」だからこその驚きなのでしょう。

他のライブカムでは無音状態だったり適当なBGMを付けたりして却って無味乾燥な印象なのに対して、こちらは実際の音場も流してくれるので列車のジョイント音をはじめ近所の喧騒や救急車のサイレンまで聞かせてくれるのが臨場感たっぷりです。

田舎者はこういう都会的な活気に溢れる映像に弱いですから、一晩中でもお付き合いしたくなります(爆笑)

行き交う編成も通勤列車だけはなくE353、東武スペーシアなんかも観られますし、有料化からこのかたガラガラ状態が続いているE233のグリーン車の空きっぷりもリアルタイムで観られたりします。

驚くべきはこのライブは24時間営業(当たり前か)なので深夜にトイレに立った時になんとなくテレビを点けてみると「列車の行き来のない真っ暗な線路だけが画面に映し出される異世界状態」が拝めて驚きました(笑)

で、思うのですがこういうタイプのライブ映像、探せばまだまだ出てきそうな気がします(例えば阪急梅田駅の6線並進区間とか)

ライブカムはある意味「鉄オタの魔法の窓」としても機能するものかもしれませんね。

追記

今回の記事に触発されて阪急梅田駅を検索したら「頭端ホーム付近のコンコース」のライブカム映像が出てきて「まるで梅田駅構内に引っ越した」ような錯覚を(爆笑)

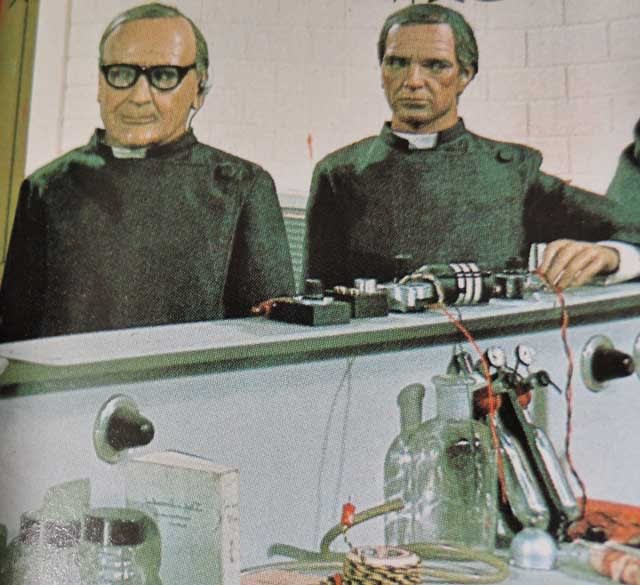

(実際の画面を出すと差し障りがありそうだったので似た雰囲気の写真で代用していますがご了承ください汗)

おかげで晩飯どきなんかは、子供がようつべの動画でテレビを独占し、お茶の間風景もだいぶ様変わりしています。

が、その後の時間帯、わたしがテレビを独占している時は同じようつべでもライブカムの映像を流しっぱなしにする事が多いです。

以前サブブログで取り上げた「大船渡の山火事の24時間中継」なんかもライブカムの威力を感じるコンテンツでしたが、そんな大事件のない大概の場合はわたしの故郷とか銀座や中野の繁華街の生中継をBGVがわりに流しています。

真夜中のお茶の間で、ブログの駄文を打っているわたしの前に流れるライブカムはまさに「どこでもドア的なもう一つの窓」みたいなもので周囲の田舎風景とは異なる別世界感を掻き立ててくれます。

そんな中でも、先日から特にハマっているのが「新宿駅のライブ映像」

と言っても駅前の雑踏とかではなく駅の手前の高架区間を広角で捉えた映像で、新宿駅ならではの10線並進のパノラマを見せてくれます。

鉄道模型では余程の大レイアウトでも10列車同時運転なんてできないですから楽しい事夥しい(笑)

山手線をはじめ総武線、中央線、湘南新宿ライン、埼京線が居並ぶだけに夜の11時過ぎでも何本もの列車が行き交う映像が流れますし、背景のビル街もかつてのネオンサインに代わってマルチビジョンの洪水状態。

まさに「大都会のダイナミズム」の先端を体現した画面を堪能させてくれます。

これがスマホとかタブレットだったらここまでのインパクトは感じなかったと思います。あくまで「窓を思わせる大画面」だからこその驚きなのでしょう。

他のライブカムでは無音状態だったり適当なBGMを付けたりして却って無味乾燥な印象なのに対して、こちらは実際の音場も流してくれるので列車のジョイント音をはじめ近所の喧騒や救急車のサイレンまで聞かせてくれるのが臨場感たっぷりです。

田舎者はこういう都会的な活気に溢れる映像に弱いですから、一晩中でもお付き合いしたくなります(爆笑)

行き交う編成も通勤列車だけはなくE353、東武スペーシアなんかも観られますし、有料化からこのかたガラガラ状態が続いているE233のグリーン車の空きっぷりもリアルタイムで観られたりします。

驚くべきはこのライブは24時間営業(当たり前か)なので深夜にトイレに立った時になんとなくテレビを点けてみると「列車の行き来のない真っ暗な線路だけが画面に映し出される異世界状態」が拝めて驚きました(笑)

で、思うのですがこういうタイプのライブ映像、探せばまだまだ出てきそうな気がします(例えば阪急梅田駅の6線並進区間とか)

ライブカムはある意味「鉄オタの魔法の窓」としても機能するものかもしれませんね。

追記

今回の記事に触発されて阪急梅田駅を検索したら「頭端ホーム付近のコンコース」のライブカム映像が出てきて「まるで梅田駅構内に引っ越した」ような錯覚を(爆笑)

(実際の画面を出すと差し障りがありそうだったので似た雰囲気の写真で代用していますがご了承ください汗)

本作は実在の店でロケしているので劇中でご店主が語った様に「店主のご主人が自分の子供用に製作した」ものなのでしょう。

本作は実在の店でロケしているので劇中でご店主が語った様に「店主のご主人が自分の子供用に製作した」ものなのでしょう。