実は3月に入ってから我が家では、平日休を中心に家財の整理に追われています。

まあ、平たく言えば「家のゴミ屋敷化の予防」みたいなもので、数十年分のガラクタを整理する事で幾分かでも家の中をすっきりさせなければならないというのもあります。

ですが、ここで家族の協力を得るにはまず「私から率先して実績を上げなければならない」訳で(汗)

ゆえに「自分の趣味のアイテムから断捨離して見せる」事で「聖域なき家財整理」を印象付ける狙いもあったりします。

が、いざやってみるとこれが難しい(当たり前か)

今回整理の対象になっているのが主に専門誌のバックナンバーの類ですが、改めてエリミネートに掛かってみると捨てようとした雑誌のどれもに気になる記事の一つや二つが載っているので、それらの記事をスクラップしてから改めてまとめなおす過程の繰り返し。

これでは時間もかかるわけです。

それでも、ここ20年分くらいの雑誌を何とか圧縮してジャンクできる体制に持っていった訳ですが、いざリサイクルセンターに持っていこうとして驚いたのが「雑誌の重さ」でした。

普段読むだけなら一冊だけなのであまり気にしていなかったのですが、いざひとまとめに纏めてみると、これがまた腰が抜けそうなくらい重いのです。

週刊誌や漫画雑誌だと同じ容積でもここまで重さを感じないものですが、紙質に贅沢しているせいなのか、21世紀以降の専門誌はどれもこれもがやたらと重い。

まあそろそろ歳だし、自分の気のせいかと思ったのですが、まとめた雑誌類をリサイクルセンターで重量チェックしてみたら段ボール箱2,3箱分で80キロを優に超えていたのですから、まんざら気のせいでもない様ですね(大汗)

しかも、他のガラクタなんかも纏めて積んだので、搬入するクルマのサスも沈み込むわけです(大汗)

ある意味、これもまた趣味のキャリアの重さでもあったのかなとは思いますが、同時に趣味の贅肉でもあったとも思えるだけに複雑な気分です。これに比べるとジャンクパーツの整理は思ったほどには重くならなかったですが。

しかもそこまでやっても思ったほどには整理された印象がなく、家族の目が相変わらず冷たいのが何ですが。

これからはスクラップで集めた記事の頁のアーカイブという工程が待っていますから当分忙しくなりそうです。

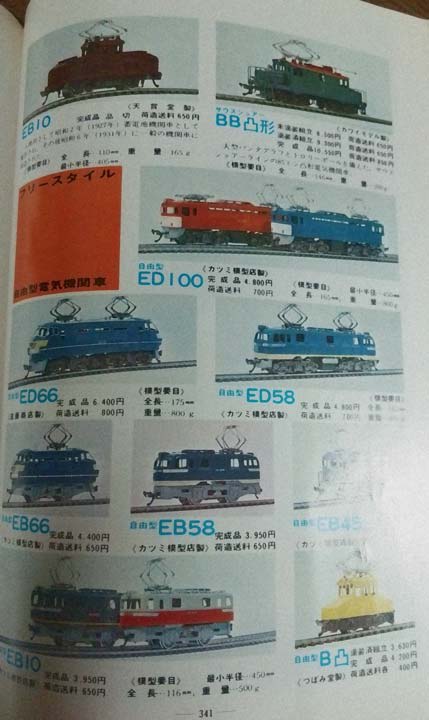

(写真は今回の本題とは関係ありません)

まあ、平たく言えば「家のゴミ屋敷化の予防」みたいなもので、数十年分のガラクタを整理する事で幾分かでも家の中をすっきりさせなければならないというのもあります。

ですが、ここで家族の協力を得るにはまず「私から率先して実績を上げなければならない」訳で(汗)

ゆえに「自分の趣味のアイテムから断捨離して見せる」事で「聖域なき家財整理」を印象付ける狙いもあったりします。

が、いざやってみるとこれが難しい(当たり前か)

今回整理の対象になっているのが主に専門誌のバックナンバーの類ですが、改めてエリミネートに掛かってみると捨てようとした雑誌のどれもに気になる記事の一つや二つが載っているので、それらの記事をスクラップしてから改めてまとめなおす過程の繰り返し。

これでは時間もかかるわけです。

それでも、ここ20年分くらいの雑誌を何とか圧縮してジャンクできる体制に持っていった訳ですが、いざリサイクルセンターに持っていこうとして驚いたのが「雑誌の重さ」でした。

普段読むだけなら一冊だけなのであまり気にしていなかったのですが、いざひとまとめに纏めてみると、これがまた腰が抜けそうなくらい重いのです。

週刊誌や漫画雑誌だと同じ容積でもここまで重さを感じないものですが、紙質に贅沢しているせいなのか、21世紀以降の専門誌はどれもこれもがやたらと重い。

まあそろそろ歳だし、自分の気のせいかと思ったのですが、まとめた雑誌類をリサイクルセンターで重量チェックしてみたら段ボール箱2,3箱分で80キロを優に超えていたのですから、まんざら気のせいでもない様ですね(大汗)

しかも、他のガラクタなんかも纏めて積んだので、搬入するクルマのサスも沈み込むわけです(大汗)

ある意味、これもまた趣味のキャリアの重さでもあったのかなとは思いますが、同時に趣味の贅肉でもあったとも思えるだけに複雑な気分です。これに比べるとジャンクパーツの整理は思ったほどには重くならなかったですが。

しかもそこまでやっても思ったほどには整理された印象がなく、家族の目が相変わらず冷たいのが何ですが。

これからはスクラップで集めた記事の頁のアーカイブという工程が待っていますから当分忙しくなりそうです。

(写真は今回の本題とは関係ありません)