福岡天神から、西鉄で下って5駅の街、井尻。普通電車しか止まらないのに、1日の乗降客は2万人を超え、西鉄では6位につけるほどの街です。

僕自身、社会人駆け出しの10年前に博多区諸岡住まいだったこともあり、馴染みの街のひとつ。初の飲み歩きイベントを行うというので参戦してみたら、まったく違う井尻の顔が見えてきました。

JR沿いの職場から、快速と普通を乗り継いでJR笹原(ささばる)駅へ。こちらも1日1万人近い利用者がある駅ですが、1時間に3本程度しか停車しないのは泣き所です。

諸岡住まいの頃も、時刻表が手放せなかったことを思い出します。

一方、歩いて10分の西鉄井尻駅は、昼間でも10分おきに電車があります。ラッシュ時には4分毎にやってくる時間もあり、下り電車が到着する度、駅前の踏切は人で埋まります。さすがは西鉄6位。

午後7時、旅仲間と待ち合わせて、まずは1軒目へ。下り側駅舎から歩いて1分以内という好立地の、肉酒場・炙一へ突入です。

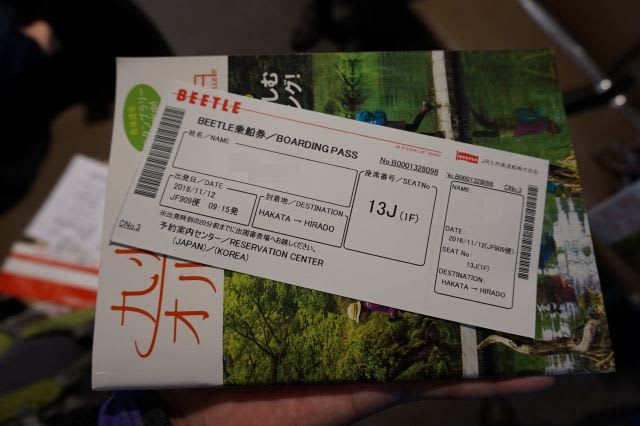

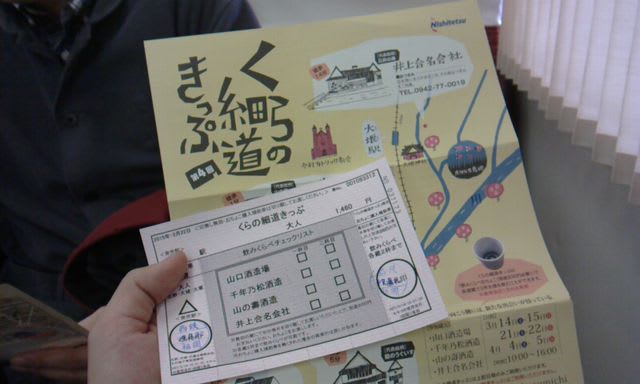

「とことこウォークin井尻」のチケットは、6枚つづりで3千円。飲み歩きメニューは1枚と2枚を選べる店が多く、飲み重視なら6軒ハシゴすることも可能です。

飲み屋に限らず、持ち帰りギョーザやアクセサリーに使える店もあるので、飲みきれない時はお買い物に使うのもいいかも。

炙一のチケット1枚(500円)のメニューは、わざび枝豆+とり皮炙り+ドリンク1杯。安っ!

看板メニューの炙りも、わさびがほのかに効いている枝豆も、ビールがぐいぐいすすむ味です。思わず生を1杯追加してしまいましたが、これも440円なんだから、良心的なお値段。

そして2枚(1,000円)のメニューは、地鶏もも焼き+ゴマザバ+ドリンク1杯。数量限定メニューのゴマサバを出してくるとは、なんたる大盤振る舞い。

大きなバチに焼酎を入れて、ヒシャクですくって飲むという「焼酎バチ割り」なんて面白いメニューもあり、通常営業でもまた来たい店でした。

2軒目は、西鉄線沿いにあるカフェバー・LUCE del Soleへ。ジェラートがウリとのことで、ちょっと一休みの気分です。

石垣島ジェラートのメニューは盛りだくさん。

チケット1枚で、ジェラートのハーフ&ハーフに、コーヒー1杯を味わえます。

店内も、こじゃれたカフェの雰囲気。酔っ払いが来ちゃ迷惑かもという気遣いは無用、酒メニューも充実してる店です。マスターも、飲み屋のノリに近いかも!?

というわけで僕は、同じくチケット1枚のハウスワイン2杯コースで。一口サイズかなと思ったら、どんとでかいワイングラスで出てきてビックリです。これ2杯で500円分とは、恐れ入ります。

ちなみに2枚メニューはこちら、「LUCEせんべろセット」。沖縄で知り、大好きなフレーズの一つとなった「せんべろ」に、井尻で会えるとは。

当日のお楽しみとされていたメニューは、飲み物2杯(メガジョッキハイボールもOK)に、ワンプレートのおつまみでした。なるほど、千円でべろべろになれそうです。

まだまだ続く井尻ウォーク。3軒目は、踏切を渡り商店街へと歩きます。幅4mもないようなヒューマンスケールの商店街を歩くこと数分、「美人通り熊本館・ポポタン」が見えてきました。

美人通りとは、井尻商店街に最近付けられたニックネームなんだとか。

パイプ椅子とテーブルが置かれ、セールの洋服も並んでいる、思うてたんと違う雰囲気の店内。アド街の井尻特集なんてあったら、気にスポ登録されてしまいそうです。

イベントスペースがメインらしく、ステージ?ではバンドさんが練習中でした。

そして通常営業のメニューがこちら。馬筋煮込み蕎麦400円、馬筋肉煮込み鍋300円、ビール250円…どんだけ安いんだよ!

実は熊本館、NPOが運営する熊本地震の復興応援のお店。スタッフもボランティアで頑張っているからこそ、できる価格なんだそうです。

チケット1枚メニューは、馬筋肉煮込み鍋+生ビール。味もGood、ボリュームたっぷりです。

これで500円なんて信じられないですが、通常価格でも550円なので、とことこチケット利用者は少ないんだとか。

おでん8点盛りも選べます。

4軒目は、井尻駅上り駅舎前のオルタバー。狭い階段を上がった先には、シックなバーが待ってました。

こちらはチケット2枚のメニューのみ。ドリンク+スモークおつまみorケーキに、お土産まで付いてきます。しかもドリンクは780円のものまで選べるんだから、やっぱり大盤振る舞いです。

知多のロックを舐めながらのケーキも、乙なものでした。

蒸留酒には、薫製もよく合います。

というわけで、チケット3千円+ビール1杯440円でべろべろになった金曜日の夜は、4軒でお開き。西鉄電車に揺られ、久留米に帰り着く頃は午前様でした。

馴染みの街だったのに、今回巡ったのは、どこも初めての店ばかり。改めて開拓してみたい、奥の深い井尻の街でした。

僕自身、社会人駆け出しの10年前に博多区諸岡住まいだったこともあり、馴染みの街のひとつ。初の飲み歩きイベントを行うというので参戦してみたら、まったく違う井尻の顔が見えてきました。

JR沿いの職場から、快速と普通を乗り継いでJR笹原(ささばる)駅へ。こちらも1日1万人近い利用者がある駅ですが、1時間に3本程度しか停車しないのは泣き所です。

諸岡住まいの頃も、時刻表が手放せなかったことを思い出します。

一方、歩いて10分の西鉄井尻駅は、昼間でも10分おきに電車があります。ラッシュ時には4分毎にやってくる時間もあり、下り電車が到着する度、駅前の踏切は人で埋まります。さすがは西鉄6位。

午後7時、旅仲間と待ち合わせて、まずは1軒目へ。下り側駅舎から歩いて1分以内という好立地の、肉酒場・炙一へ突入です。

「とことこウォークin井尻」のチケットは、6枚つづりで3千円。飲み歩きメニューは1枚と2枚を選べる店が多く、飲み重視なら6軒ハシゴすることも可能です。

飲み屋に限らず、持ち帰りギョーザやアクセサリーに使える店もあるので、飲みきれない時はお買い物に使うのもいいかも。

炙一のチケット1枚(500円)のメニューは、わざび枝豆+とり皮炙り+ドリンク1杯。安っ!

看板メニューの炙りも、わさびがほのかに効いている枝豆も、ビールがぐいぐいすすむ味です。思わず生を1杯追加してしまいましたが、これも440円なんだから、良心的なお値段。

そして2枚(1,000円)のメニューは、地鶏もも焼き+ゴマザバ+ドリンク1杯。数量限定メニューのゴマサバを出してくるとは、なんたる大盤振る舞い。

大きなバチに焼酎を入れて、ヒシャクですくって飲むという「焼酎バチ割り」なんて面白いメニューもあり、通常営業でもまた来たい店でした。

2軒目は、西鉄線沿いにあるカフェバー・LUCE del Soleへ。ジェラートがウリとのことで、ちょっと一休みの気分です。

石垣島ジェラートのメニューは盛りだくさん。

チケット1枚で、ジェラートのハーフ&ハーフに、コーヒー1杯を味わえます。

店内も、こじゃれたカフェの雰囲気。酔っ払いが来ちゃ迷惑かもという気遣いは無用、酒メニューも充実してる店です。マスターも、飲み屋のノリに近いかも!?

というわけで僕は、同じくチケット1枚のハウスワイン2杯コースで。一口サイズかなと思ったら、どんとでかいワイングラスで出てきてビックリです。これ2杯で500円分とは、恐れ入ります。

ちなみに2枚メニューはこちら、「LUCEせんべろセット」。沖縄で知り、大好きなフレーズの一つとなった「せんべろ」に、井尻で会えるとは。

当日のお楽しみとされていたメニューは、飲み物2杯(メガジョッキハイボールもOK)に、ワンプレートのおつまみでした。なるほど、千円でべろべろになれそうです。

まだまだ続く井尻ウォーク。3軒目は、踏切を渡り商店街へと歩きます。幅4mもないようなヒューマンスケールの商店街を歩くこと数分、「美人通り熊本館・ポポタン」が見えてきました。

美人通りとは、井尻商店街に最近付けられたニックネームなんだとか。

パイプ椅子とテーブルが置かれ、セールの洋服も並んでいる、思うてたんと違う雰囲気の店内。アド街の井尻特集なんてあったら、気にスポ登録されてしまいそうです。

イベントスペースがメインらしく、ステージ?ではバンドさんが練習中でした。

そして通常営業のメニューがこちら。馬筋煮込み蕎麦400円、馬筋肉煮込み鍋300円、ビール250円…どんだけ安いんだよ!

実は熊本館、NPOが運営する熊本地震の復興応援のお店。スタッフもボランティアで頑張っているからこそ、できる価格なんだそうです。

チケット1枚メニューは、馬筋肉煮込み鍋+生ビール。味もGood、ボリュームたっぷりです。

これで500円なんて信じられないですが、通常価格でも550円なので、とことこチケット利用者は少ないんだとか。

おでん8点盛りも選べます。

4軒目は、井尻駅上り駅舎前のオルタバー。狭い階段を上がった先には、シックなバーが待ってました。

こちらはチケット2枚のメニューのみ。ドリンク+スモークおつまみorケーキに、お土産まで付いてきます。しかもドリンクは780円のものまで選べるんだから、やっぱり大盤振る舞いです。

知多のロックを舐めながらのケーキも、乙なものでした。

蒸留酒には、薫製もよく合います。

というわけで、チケット3千円+ビール1杯440円でべろべろになった金曜日の夜は、4軒でお開き。西鉄電車に揺られ、久留米に帰り着く頃は午前様でした。

馴染みの街だったのに、今回巡ったのは、どこも初めての店ばかり。改めて開拓してみたい、奥の深い井尻の街でした。