少し前に、94歳の女性の講演を聞いて来たところ、という人と飲んでて、

その女性の書かれた本を、お先にどうぞと貸してくれたので読みました。

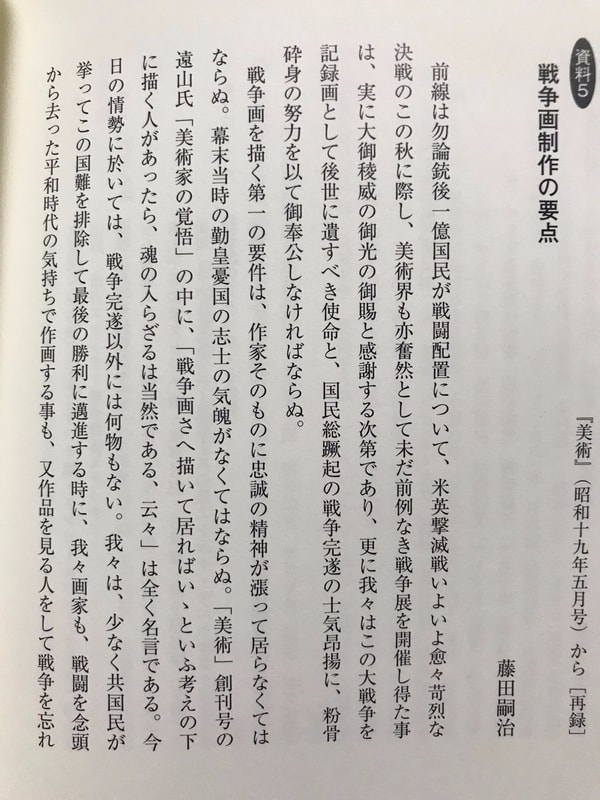

北村小夜さんという方の書かれた戦争絵画と画家たちについての本で、

藤田嗣治の「アッツ島玉砕」を通して考えると副題がついてる。

戦意高揚的絵画を描いた藤田嗣治にずっともやもやした気持ちがあったのが、

これ読んだら整理されてすっきりするかなと読み始めた。

2006年くらいの多分京都の展示で藤田の「アッツ島玉砕」の絵は見たと思う。

その後藤田をモデルにした映画も見たし、映画の後の監督トークも聞いた。

さらに一昨年くらいにもまた京都で藤田嗣治展を見た。

そして藤田に対してもやもやを募らせていたのですが、結果的にこの本は

わたしの気持ちを鮮やかに代弁してくれていました。

本の文章は淡々と描かれていますが、

わたしは全くほんまやで!と一緒に怒りたい気持ちになりました。

著者は1925年生まれ、戦時中は大変な軍国少女でだったということで、

子どもたちは大人以上に増長し熱心に戦争に向かった、というところから始まる。

わたしは子どもは被害者、と深く考えもせず信じてきたし、それはやはりそうだろうけど、

でもそれだけで、被害者として済ませるべきではないのかもしれないなと初めて思った。

無垢で純粋で無知で無自覚な被害者でも、被害者としてだけとらえるべきではないのかも・・・

この著者のように、その時代を身にしみて知っている人が

数十年かけてその時代を俯瞰しつつ、当時の自分を振り返り

反省と贖罪の気持ちに突き動かされて研究し本を書き講演するようなことは、

戦後いまだにあの戦争の総括も反省も終わってない日本ではもうほとんどないでしょう。

戦争の最中に大人よりずっぽりと軍国主義に染まり、

大人たちの愛国や戦意を足りない、手ぬるいと糾弾する子供だった著者が

それを個人の後悔や反省で終わらせず、なぜそうなったのか考え総括して書かれた本です。

さて、藤田嗣治の戦争絵画に関してですが、その中でも代表作のアッツ島の絵は

戦意高揚絵画に見えない、むしろ反戦画に見えると今の人が見て言うのを、違うと言います。

1943年国民総力決戦美術展でこの絵を見て、その悲惨さに、くじけずに一層頑張るのだ!

覚悟し敵愾心を燃やし仇を打たねば!と心に誓ったと、

戦時中の軍国少女だった作者自ら書いています。

当時はみんなそうだったのだと、そこにいたひとりとして真実を書いてる。

その後、加藤周一が藤田は戦争の悲惨さを描いたのだ、

戦意高揚の気配もないと評しましたが

確かに今見ると反戦絵画にも見ることができる絵であっても、それは歴史歪曲の嘘だと。

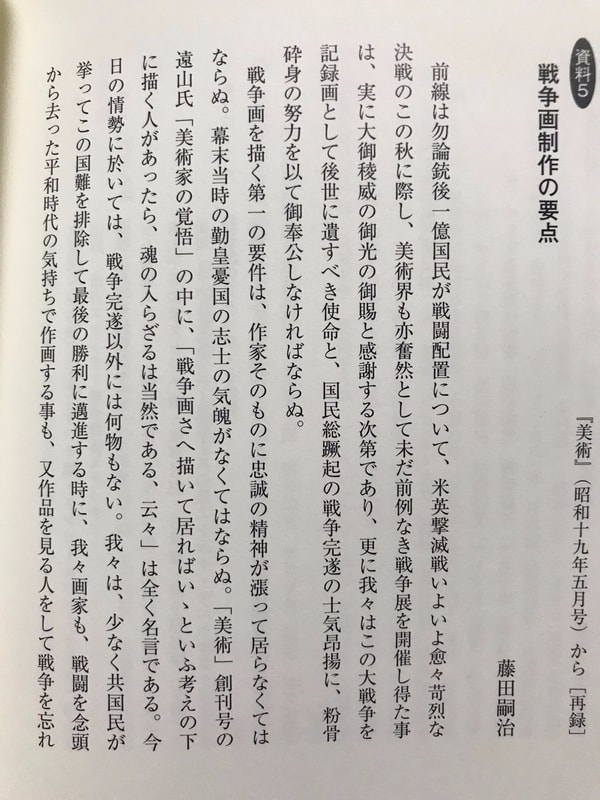

そもそも藤田自身が「戦意高揚に役立つ幸せ」というようなことを戦時中に書いてて、

軍に守られながら安全な場所でのうのうと悲惨な絵を軍からの依頼ではなく自主的に

想像画として描き、兵士の死を正義に、人々のバンザイクリフでの自決を美化し、

それによって感動を与えたいと思っていたのですよ。

藤田は、戦後すぐに手のひら返してアメリカ占領軍の戦争画収集に協力してるし、

その後の世間からの戦犯画家扱いに怒って1949年3月に出国、フランスへ行ってる。

そして自分への反省もなく、自分を責めた世間に怒って

「絵描きは絵だけ描いてて下さい」という芸術至上主義的なノンポリぶりで

「画家は本来自由愛好者で軍国主義者であろうはずもない」と見苦しい言い訳してます。

戦後すぐの9月に藤田の疎開先で書類や本を焼く炎が1日あがっていたという証言があり

証拠隠しに様々のものを燃やしたのではという疑いもあります。

この気楽な傍観者、自分と芸術のことしか頭になくて、

それが当然の権利だと思っていた卑怯なエゴイストめ・・・。

さらに彼の日本出国のせいで戦争画議論を停滞させたという罪もある。

戦時中1941ー45年は日本の画壇では空白の時期のようにされているけど、

実は帯びただしい数の戦争画が描かれていて、

催される戦争画店は大盛況だったのが、戦後に隠蔽されてた時期があったことや、

他の画家についても少し言及されてました。

たとえば横山大観。国民的大家だと思いますが、

朝日や富士の絵で国民を扇動する間接的戦争画の代表と言える国粋主義者で

絵の売り上げを寄付し戦闘機を買って献納したりしてます。(名前は「愛國445(大観)」号)

藤田の写実以上に国民に訴えたにも関わらず、藤田と違って糾弾されず

戦後も地位を保ち栄光の中描きつづけ、勲章などももらってますね。

そこで著者は「戦前は続いている」と言います。

戦争の反省なく、戦犯容疑者に名誉を与え続けたわけですから、

何もきちんと終わってないじゃないかと。

ただ、少数派でしょうが戦時中戦争に協力しなかった画家や作品もあります。

シベリア帰りの香月泰男のシベリアシリーズは有名だと思います。

弾丸の来ないところで豊かな資料と庇護のもと絵を描いた藤田のような戦争画とは別物です。

あと、この本を読んだ数日後にわたしが伊丹市立美術館で見た浅野竹二展で、

彼が特高に捕まった話なども読んで感心しました。

こういう立派な人たちより藤田の方がずっと有名ですけどね・・・。

本の後半には、日本がまた近年愛国教育などを取り戻してきている過程も描かれてます。

教育における道徳や音楽の扱いの変化について、たとえば「われは海の子」の歌。

これ、わたしも小学校で教わったし、大らかな童謡と思ってたけど

最後の段は「いで、軍艦に乗り組みて、我は護らん、海の国」ですよ。

教科書にはそこまで載りませんが、元々イケイケ戦えお国のためにという歌だったとは…

さらに最近は、君が代の強制指導というのもありますね。憲法違反じゃないのそれ?

山田耕筰は「音楽は軍需品なり」と言ったそうです。まさに。まさに。

それを戦後何十年かそろそろと進めてきている、とても嫌な気配がします。

「今日のこのぶざまさは、戦後70年誰の戦争責任も問わずに来たせいだ」と

94歳の、戦争を知っていていまだに講演を続けている著者は言います。

そして終戦を満州で迎えたけど、その後の自分の引き揚げの苦労は語らないのです。

引き揚げは侵略者として赴いたから起こったことであるから、語るなら

先に侵略の実態をきちんと語ってからでなければならないと思っていると。

自国の侵略の歴史を認めない人が多い中で、なんと真っ当な人だろう。

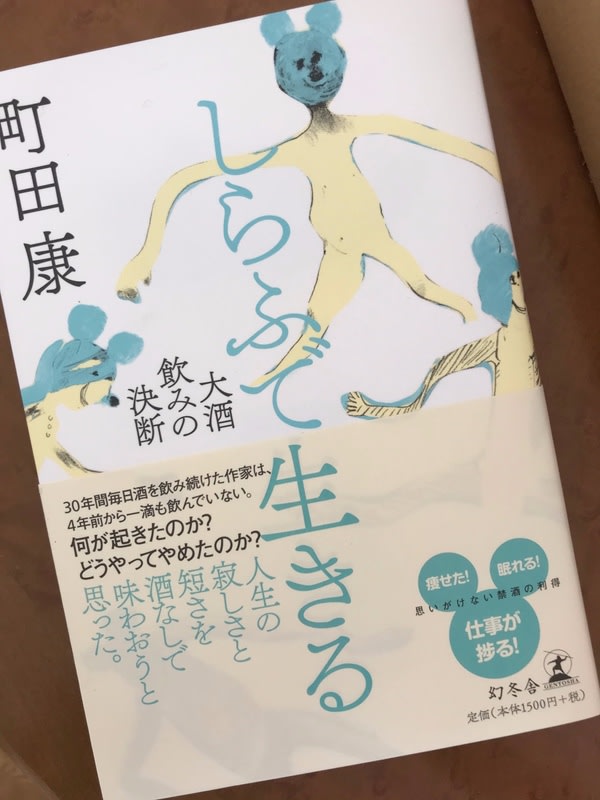

そして、これだけ色々描いたけど、わたし

藤田の絵自体はやっぱり嫌いなわけじゃないんですよねぇ。うーん。うーん。

怒りながら藤田について何度書いてきたことか。過去のいくつかのブログです…

古いものから順に、リンク貼りました。

・映画「FOUJITA」と小栗監督トーク

・森山大道とFOUJITA

・戦後50年藤田嗣治展