亡くなりましたね。

日本では一般にはさほど知られてなかった気がするけど

なんか「一般」って一体どういうとこらへんかよくわからないので、

有名だったと言われればそうかなと思うけど、そうなのかな?

30年以上前、大学で英米文学の専攻だったのですが

その頃の先生たちはまだ年配の男性が多かった中、やや若めの女性の先生がいて

そのクラスでは公民権運動に関連した映画や本をいろいろ紹介されました。

アリス・ウォーカー原作の「カラー・パープル」が映画化された頃で

その映画はものすごく泣きながら見たけど、原作もおんおん泣きながら読んだのを覚えてます。

自分自身がもうありえない家父長制の家ですごい抑圧の下にいて

辛くて苦しい毎日だったので、差別の問題、特に女性のつらさに共感したのでした。

その時、一緒に読むよう言われたのがトニ・モリソンの「青い眼がほしい」でした。

登場人物の背景や人生、その親の人生などを淡々と描写していく小説で

途中誰が誰の親だっけ?娘だっけ?と混乱するところもあって読みにくかった。

文章が濃いせいもあるし、全然エンターテイメントでなかったせいもありますね。

でもその後随分経って「ビラブド」を読んで圧倒されてぶっ飛んだので

この作家の本は少しずつでももっと読まないといけないと思ったのでした。

でも何しろ濃くてヘヴィなので一冊読むと疲労困憊で次が読めずそのままだった。

西加奈子さんの追悼記事

そして、この本の読書会があると聞き、何十年かぶりに読みかえして参加してきたけど

すごくいい読書会でした。理解が深まるとはこういうことだなぁと。

自分にはなかった優しい視点を知って反省したり、自分の中の怒りを確認したり、

ひとりひとりの人物に対して、しっかり向き合うことができた気がする。

全く違うな、と最後まで思う意見の人もいたけど、それもまたよしと後で振り返ると思います。

自分の好きなもの感動しているものに対して、他の人の別の考え方や理解の仕方が

全然違う、間違ってると思うことは時々あっても、否定はしないというのがこの読書会で、

そもそもこんな大変な本を、ちゃんと読んできた人たちと喋れるという幸せ。

普通に自分の周りでこの本を読んだ人ほとんどいないもん。ありがたい。

読書会の前に、ああ地球の財産がひとつ亡くなってしまったなぁと悲しく思いながら

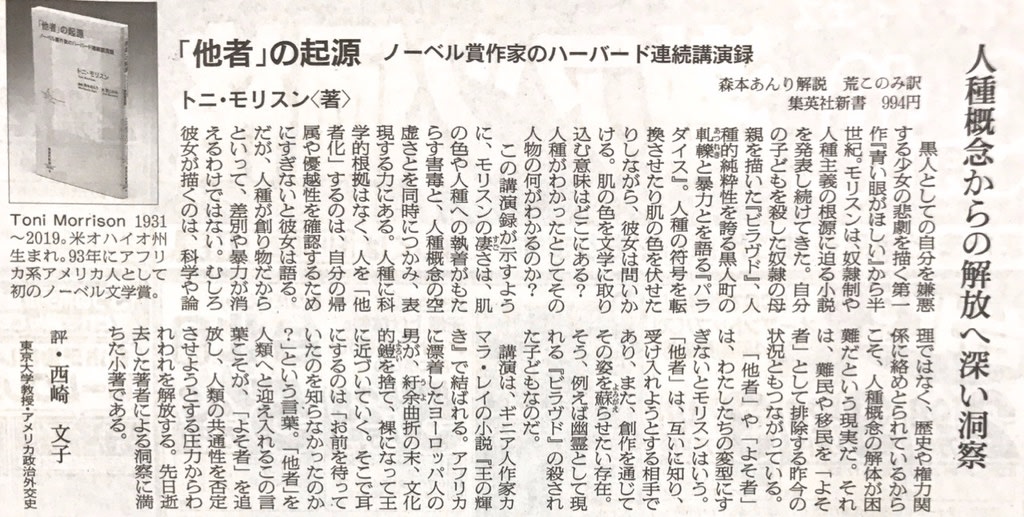

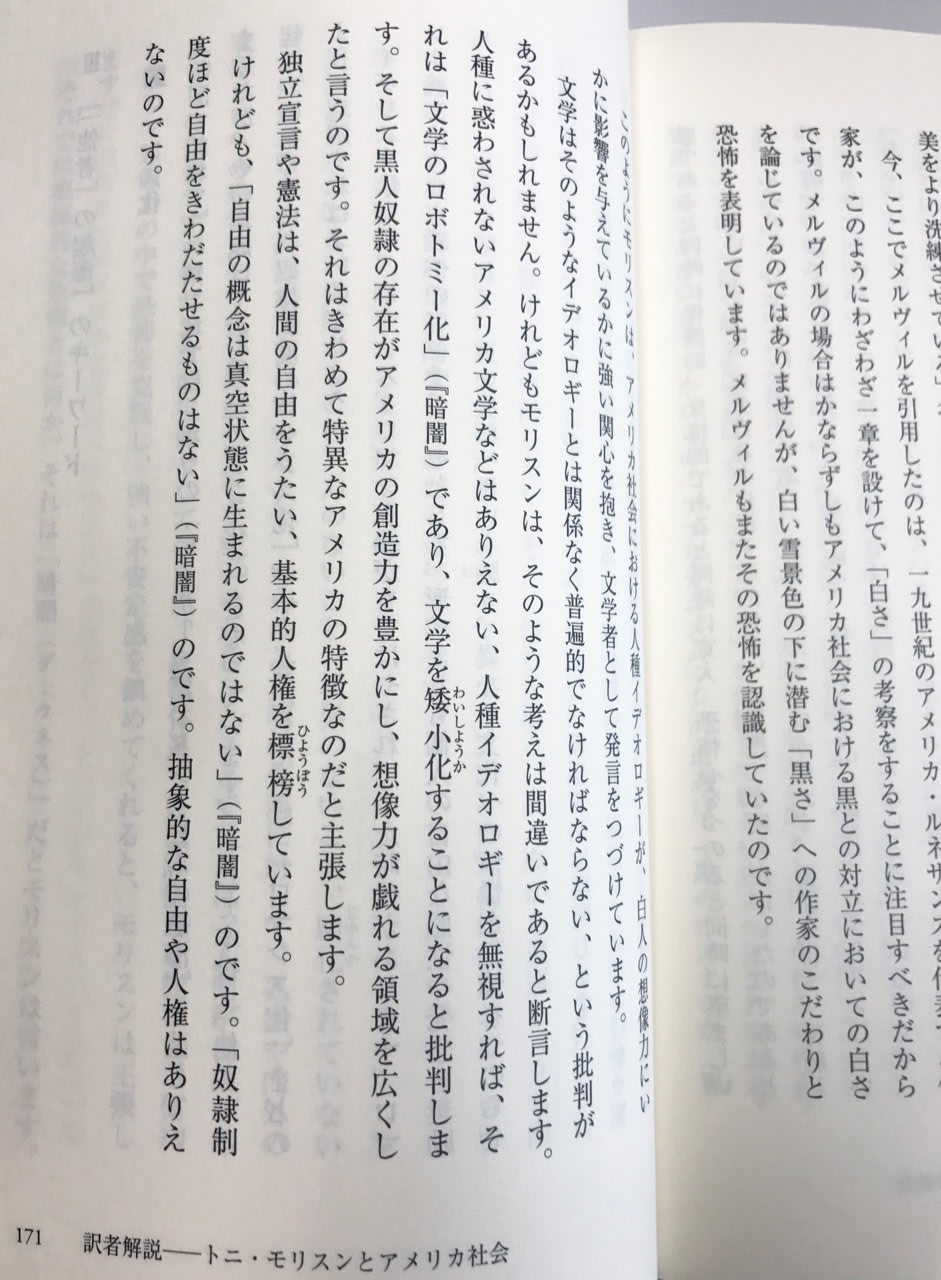

読んだのが、最近出た小説じゃない本「他者の起源」でした。ハーバードでの講義録です。

薄い本なので割とさっと読めたけど、結構難しい。

でも後半の、自分の小説を引用しながらの部分は、やはり面白いし、

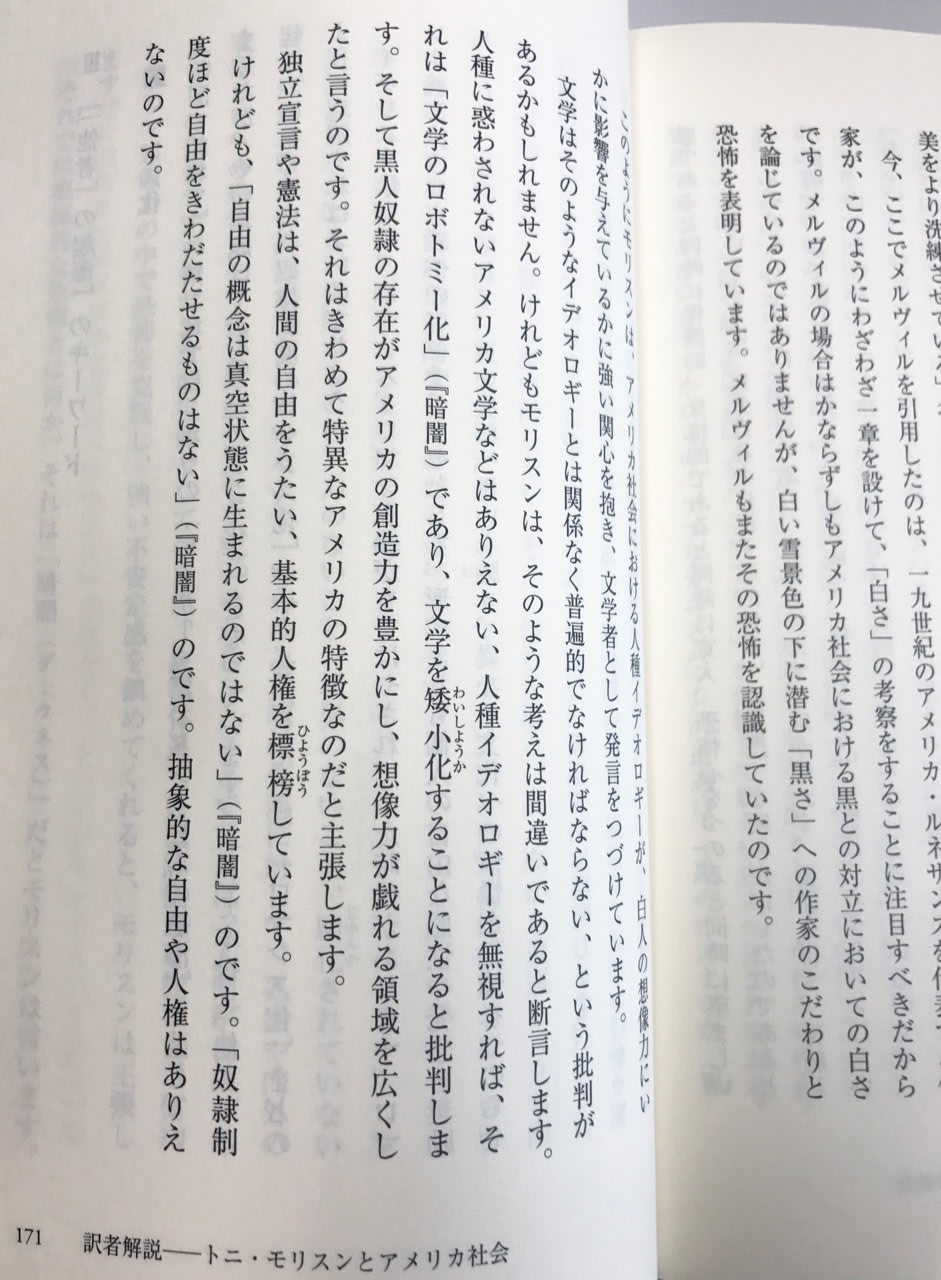

訳者解説がとても親切でわかりやすかった。

モリスンは黒人差別について語っているのだけど、

この「文学」を「芸術」に置き換えても通じるところはあると、

あいちトリエンナーレの騒ぎを見て思う。なんでも何かに繋がってるよなぁ。

>文学はそのようなイデオロギーとは関係なく普遍的でなければならないという批判があるかも知れません。けれどもモリスンはそのような考えは間違いであると断言します。人種に惑わされないアメリカ文学などありえない。人種イデオロギーを無視すれば、それは「文学のロボトミー化」(『暗闇』)であり文学を矮小化することになると批判します。

日本では一般にはさほど知られてなかった気がするけど

なんか「一般」って一体どういうとこらへんかよくわからないので、

有名だったと言われればそうかなと思うけど、そうなのかな?

30年以上前、大学で英米文学の専攻だったのですが

その頃の先生たちはまだ年配の男性が多かった中、やや若めの女性の先生がいて

そのクラスでは公民権運動に関連した映画や本をいろいろ紹介されました。

アリス・ウォーカー原作の「カラー・パープル」が映画化された頃で

その映画はものすごく泣きながら見たけど、原作もおんおん泣きながら読んだのを覚えてます。

自分自身がもうありえない家父長制の家ですごい抑圧の下にいて

辛くて苦しい毎日だったので、差別の問題、特に女性のつらさに共感したのでした。

その時、一緒に読むよう言われたのがトニ・モリソンの「青い眼がほしい」でした。

登場人物の背景や人生、その親の人生などを淡々と描写していく小説で

途中誰が誰の親だっけ?娘だっけ?と混乱するところもあって読みにくかった。

文章が濃いせいもあるし、全然エンターテイメントでなかったせいもありますね。

でもその後随分経って「ビラブド」を読んで圧倒されてぶっ飛んだので

この作家の本は少しずつでももっと読まないといけないと思ったのでした。

でも何しろ濃くてヘヴィなので一冊読むと疲労困憊で次が読めずそのままだった。

西加奈子さんの追悼記事

そして、この本の読書会があると聞き、何十年かぶりに読みかえして参加してきたけど

すごくいい読書会でした。理解が深まるとはこういうことだなぁと。

自分にはなかった優しい視点を知って反省したり、自分の中の怒りを確認したり、

ひとりひとりの人物に対して、しっかり向き合うことができた気がする。

全く違うな、と最後まで思う意見の人もいたけど、それもまたよしと後で振り返ると思います。

自分の好きなもの感動しているものに対して、他の人の別の考え方や理解の仕方が

全然違う、間違ってると思うことは時々あっても、否定はしないというのがこの読書会で、

そもそもこんな大変な本を、ちゃんと読んできた人たちと喋れるという幸せ。

普通に自分の周りでこの本を読んだ人ほとんどいないもん。ありがたい。

読書会の前に、ああ地球の財産がひとつ亡くなってしまったなぁと悲しく思いながら

読んだのが、最近出た小説じゃない本「他者の起源」でした。ハーバードでの講義録です。

薄い本なので割とさっと読めたけど、結構難しい。

でも後半の、自分の小説を引用しながらの部分は、やはり面白いし、

訳者解説がとても親切でわかりやすかった。

モリスンは黒人差別について語っているのだけど、

この「文学」を「芸術」に置き換えても通じるところはあると、

あいちトリエンナーレの騒ぎを見て思う。なんでも何かに繋がってるよなぁ。

>文学はそのようなイデオロギーとは関係なく普遍的でなければならないという批判があるかも知れません。けれどもモリスンはそのような考えは間違いであると断言します。人種に惑わされないアメリカ文学などありえない。人種イデオロギーを無視すれば、それは「文学のロボトミー化」(『暗闇』)であり文学を矮小化することになると批判します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます