友達が貸してくれた西太后の本を読みました。

西太后についてとてもよく調べられた伝記、上下巻です。

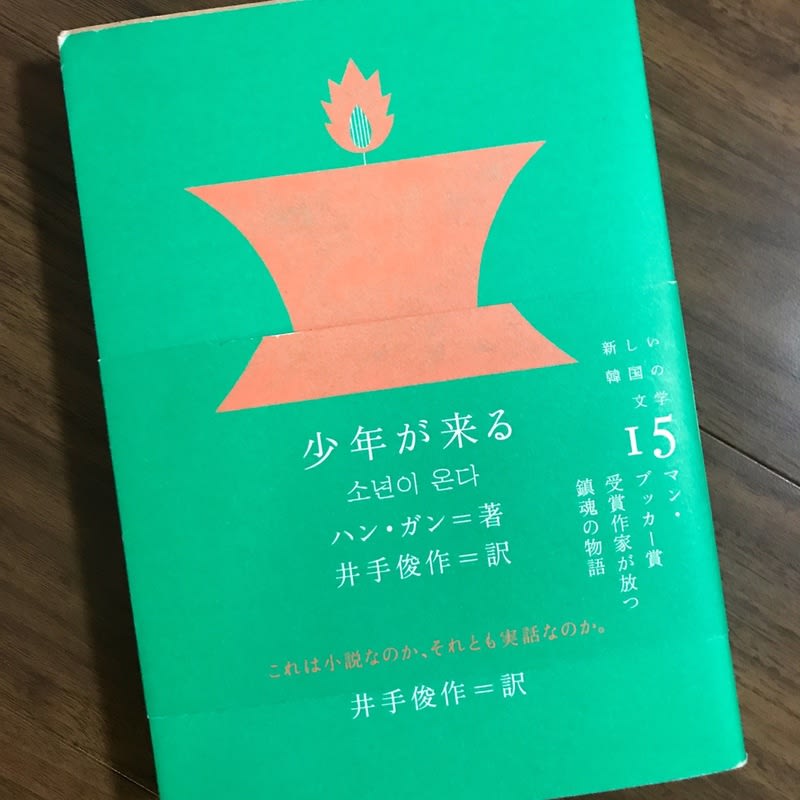

書かれた順番は同じ作者ユン・チアンの、評判になった本「ワイルドスワン」が先だけど、

歴史的には西太后が亡くなった後に、共産党独裁の文化大革命時代が来て、

その頃の中国の、ある家族の話を書いたものが「ワイルド・スワン」なので

西太后のあとに、その続きのように読みたくなりました。

積ん読が多すぎてまだ読んでないけど。

この本によると、西太后は巷で思われてきた、残虐な女帝というイメージの

愚かでこわい化け物のような人間ではなかったようです。

作者が西太后好きすぎて感情移入しすぎて、

西太后に都合よく美化して書かれてる気がする箇所も多いけど、

そこを割り引いても、わたしの思ってたイメージと随分違う西太后だった。

晩年は満州を救いたい一心だった、というあたりは、ちょっと良く書きすぎで、

しょせん独裁者の独善もあるはずなのに、そういうところにこの本の限界もあるけど、

あの時代の、しかも女性指導者としては、どれだけすごい人だったかは、わかった。

纏足をやめたのも、未だかつてないほど中国の自由化文明化推し進めたのも西太后なのに

中国で生まれた作者でさえそれは中国共産党の成し遂げたことと思い込んでたくらい、

西太后は悪い方に誤解されてる。歴史が固定化してしまったデマのせいなのね。

さて、上巻の終わりにきて日清戦争が始まりました。

めっちゃ波に乗ってグイグイ来る日本と、たるみまくって鈍重な老大国中国。

光緒帝の愚かさ。李鴻章のずるさ。そして調子に乗って攻めて来るイケイケ日本。

実際この頃の日本帝國軍はほんとに破竹の勢いだったんだろうなぁと思う。

日本の人々は変な高揚感、全能感をどんどん持ち始めてしまったのだろう。

そして、日清戦争の時って、負け戦側の中国にも、特攻的なことがあって、

誰か将軍が敵に突撃して死んだのが美談になったということなので、

特攻賛美って日本特有の美学とかではなく、

戦時には負け戦側が無駄にやる定番の作戦なんだなぁと、思った。

当たり前だけど、特攻とかするようになったら負けるしかないってことね。

まあ、そんな愚かな作戦を賛美するような国が勝つはずがないけど。

下巻では、1900年頃北京議定書のあたりの欧米列強先進国が、

その半世紀前とは違う価値観を獲得し始め、人権意識が生まれてきてたようで、

中国に対しても手加減というより経済でも教育でも協力的なところが見られたし、

北京議定書のひどい内容を反省して返すアメリカのような国もあったのね。

阿片貿易も、この頃対英ではほぼなくなった。

確かに、あの異文化の広大な壮大な国を、全て占領して統治してみろ、ほい、

と言われてもできるはずがなかったし、

列強としても、中国を丸ごと支配するより、国として整えてやって

自分達に都合がいいように利用するしかない、という考えもあったのかなと思う。

列強の中でも、アメリカは、すでにボロボロの中国から分捕ったものを返したり、

教育に力を入れるように諭したりしてて、そこは若い国の理想はあったかもなぁ。

とはいえ、その一方では依然として植民地差別や搾取は続いていてて、

少しは人権や公正さのような概念を持ち始めたのに矛盾だらけじゃないかと思うけど、

そういう矛盾が人間だし、それが歴史ってことなんだろうな・・・。

そして、その頃の日本は帝国主義先進国たちの真似をして、調子に乗りはじめていたけど

どんなに調子に乗って軍備増強しても、そういう部分は遅れていて先進国ではなかったのね。

しかし、本の後半に行くに従って、ますます西太后が気の毒になってくる。

賠償金や鵜呑みの条約のせいでボロボロになってしまった。

野心のために日本と組む男と、お金のために日本と組む男が皇帝に取り入り

西太后の暗殺を企てて失敗するけど、かといって皇帝を殺すわけにもいかないし、

進歩派の西太后の進めたことは全て政敵の手柄にされ、

失敗したことは頑迷な西太后によって潰されたという話が広まり、

さらにひどいデマがばらまかれる。

この政敵たちのスパイ活動のせいで下関条約はあれだけ中国にとって不利なものになり、

日本を利することになり、さらに欧米列強に付け入られることになるんだけど、

西太后の決意通りもっと抵抗していたらどうなっただろう。

どうせ負けるにしてもあれだけの不利な条約にはならなかったかも?

日清戦争のあと、ボロボロの中国がハゲタカのような列強に好き勝手蹂躙される中、

つい誤った判断でならず者の義和団と手を結んでしまうところは他人事ながら痛恨。

日清戦争でもう少し粘って、外交頑張ればよかったのになと思う。

そこで日本は調子づいてしまったし、

西太后は、ビクトリア女王はひとりで大英帝国を運営しているのではなく

後ろに議会が控えていたからできたのに対し

たったひとりで4億の民を抱え統治も外交も何もかも決めなくてはいけない

自分の体制も変えようと思ったということだけど、時すでに遅しだったのねぇ。

西太后への同情がやはり禁じ得ない。

西太后が、中国で初めて立憲君主制で選挙をやることに決めたあたり、

日清戦争で列強にボロボロにされたあと、猛然と文明開化に向かうところは素晴らしい。

西欧式文明開化は、国を強くするのには必要なことだったんでしょう。

その一方で、西太后は西欧の洋服については、

美しいが美しい体型の者でないと美しく着られない、

中国の服は誰が着てもそういう差異は出ない、というような感想を言ってたそうです。

ほんと、そうね〜。