ポトフという料理を知ったのはいつだったろう。

小学生の頃は知らなかった。中学か高校あたりで雑誌「オリーブ」を読むようになって

フランスに憧れて、フランス映画などをみるようになってから知ったのだったろうか?

実際に初めて食べたのは多分、料理本を見て自分で作ったものだろうと思うけどあまり覚えてない。

外食で食べたことはほとんどなく、まあそもそもおうちのお料理ですよね。

シチューより軽いし野菜もたくさん取れてシンプルでヘルシーでおいしい料理。

たくさん作って残ったらカレーやシチューにアレンジできる。

そしてまだあまり知られていなかった頃は少しおしゃれな感じもありました。

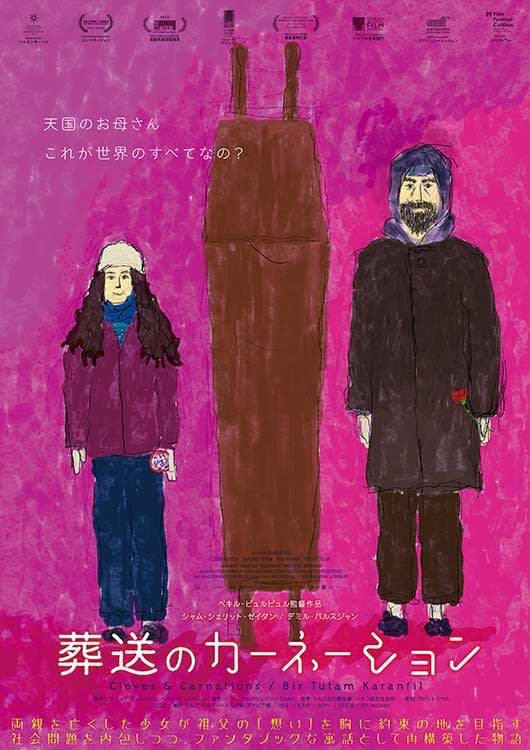

これはそのポトフがタイトルになっているので

わたしの好きなタイプの暖かい料理ドラマ映画かと思ったけど

(「バベットの晩餐会」「シェフ三つ星フードトラック始めました」「大統領の料理人」「南極料理人」

「ジュリー&ジュリア」「マダムマロリーと魔法のスパイス」「幸せのレシピ」「デリシュ」

「めぐり逢わせのお弁当」「ウィ、シェフ!」などなどどれも好きな映画!)

なんと監督がトラン・アン・ユン!

わたしのオールウェイズトップ5に入る映画「青いパパイヤの香り」や「夏至」のあの美しい絵を撮る監督ですよ。

最近では5年くらい前に「エタニティ永遠の花たちへ」を見ましたが

その監督だからいわゆるハートウォーミングドラマ系ではありません。

19世紀末、シャトーに暮らす美食家の男とそのおかかえ料理人の女の話です。

毎日美と美食に明け暮れながら生きている美食家って一体何をしてこんなに裕福なんだろうと

疑問に思ってたけど、19世紀末なら、普通に貴族ということか。

その優雅な暮らしの中で、二人はお互い尊敬しあってるし愛し合ってもいるけど、

自立していたい女は結婚を断り続けている。

主人と料理人ではあるけど対等な恋人同士でもあるという現代的な設定は

この時代背景の中ではちょっと違和感もあったけど、まあいい。

グルメの仲間との食事会などの、食卓の様子が食いしん坊のわたしにはこたえられません。

素晴らしく美味しそう・・・

そしてすごくいいワインを飲んでるようなんだけど、グラスは今のたとえばリーデルとかの

薄く繊細なのではなく分厚くて小ぶりだったりするのも興味深かった。

前半は延々と料理をするシーンが続くけど、食いしん坊で料理する人なら楽しく見られると思う。

ただ、「ウォンカとチョコレート工場の始まり」はチョコを食べたくなって困ったけど、

「ポトフ」はそれどころじゃない。クラシックながら凝りに凝ったフレンチを食べながら

シャンボール・ミュジニーを飲みたくなるのである!

無理だけどとりあえず走って家に帰ってブルゴーニュをなんか飲むしかない!

料理の映像の素晴らしさだけでなく、愛の物語もあるんだけど、

天才料理人を演じる気高く美しいジュリエット・ビノシュはとてもいいけど

美食家のブノワ・マジメルが、いい男なんだけど声がなぁ。

ベッカムと同じ系統の、微妙に高く細くギザギザした声。この声がダメ。

容姿は顔も体格もなにもかもこの役にあってるのに、声が…

声くらい気にしないでいようと思っても最後まで気になって困った。

確かフェリーニが、映画俳優の声を、別の役者(声優?)で吹き替えするのを、

役にぴったりの俳優が役にぴったりの声をしてるとは限らない、と語ってたのを

読んだ気がするけど(間違ってたらごめん)、声が惜しい俳優を見ると吹き替えで…と思う。