敗戦後の混乱の中、かくも熱烈に歓迎する国民。天皇制を残したダグラス・マッカーサーの決断は間違っていなかった。神から人へ。そして全国巡幸。わが島根にも来られた。そして斐川にも。私もお姿を拝見した。大変な人出だった。たくさんの大人たちの隙間から覗いてみていた。戦争は終わった。そう実感した。

【カラー映像】昭和天皇-戦後の全国巡幸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

昭和天皇の戦後巡幸(しょうわてんのうのせんごじゅんこう)は、戦後(第二次世界大戦における日本の降伏後)の混乱期と復興期に当たる1946年(昭和21年)2月から1954年(昭和29年)8月までの間に、第124代天皇の昭和天皇が行幸して各地を巡った(巡幸)ことである。

概要

第二次世界大戦の終結後、昭和天皇自身の発案により[1]、1946年(昭和21年)2月から1954年(昭和29年)8月まで、8年半をかけて全国各地(米国統治下の沖縄を除く、全46都道府県)を行幸した。

当初は日帰り又は短い旅程であったが、次第に10日~数週間に及ぶ長い旅程のものに変化した。行幸は天皇単独で行われることが多く、香淳皇后が同伴したのは1947年(昭和22年)の栃木県行幸、1954年(昭和29年)の北海道行幸の際の2回のみである(静岡県へは同一旅程であるが、皇后単独で沼津市に行啓)。

行幸先各地では、奉迎場(学校・公営グラウンド・駅前など大勢が集える広場)や特産品天覧会場が準備された。行在所(宿泊先)も、各地の公的機関や旧家の邸宅のみならず、保養地の温泉旅館・ホテル等も選ばれている。

1946年(昭和21年)11月13日、終戦連絡中央事務局は連合国軍最高司令官総司令部に対し、巡幸時の国旗掲揚の可否を照会したが「好ましいものではない」との回答を受けた。1949年(昭和24年)1月1日、国旗掲揚が許可されるようになった[2]。

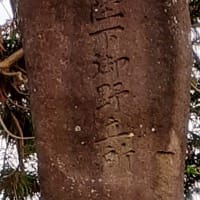

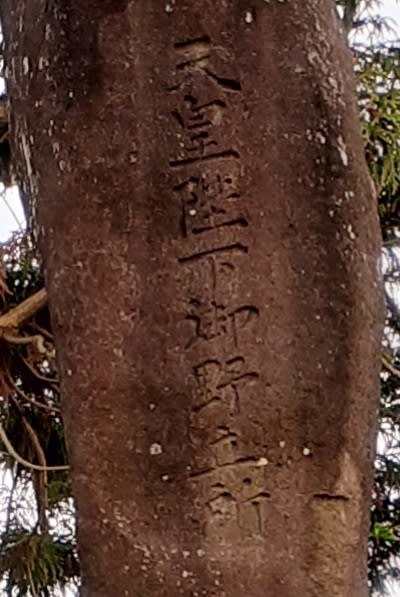

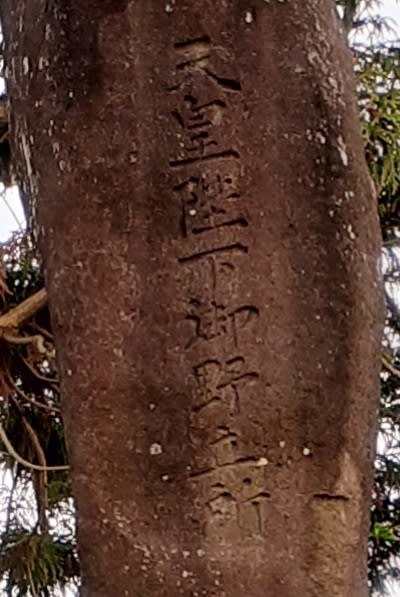

昭和天皇御野立所の石碑(出雲市斐川町荘原 昭和22年11月30日)

【カラー映像】昭和天皇-戦後の全国巡幸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

昭和天皇の戦後巡幸(しょうわてんのうのせんごじゅんこう)は、戦後(第二次世界大戦における日本の降伏後)の混乱期と復興期に当たる1946年(昭和21年)2月から1954年(昭和29年)8月までの間に、第124代天皇の昭和天皇が行幸して各地を巡った(巡幸)ことである。

概要

第二次世界大戦の終結後、昭和天皇自身の発案により[1]、1946年(昭和21年)2月から1954年(昭和29年)8月まで、8年半をかけて全国各地(米国統治下の沖縄を除く、全46都道府県)を行幸した。

当初は日帰り又は短い旅程であったが、次第に10日~数週間に及ぶ長い旅程のものに変化した。行幸は天皇単独で行われることが多く、香淳皇后が同伴したのは1947年(昭和22年)の栃木県行幸、1954年(昭和29年)の北海道行幸の際の2回のみである(静岡県へは同一旅程であるが、皇后単独で沼津市に行啓)。

行幸先各地では、奉迎場(学校・公営グラウンド・駅前など大勢が集える広場)や特産品天覧会場が準備された。行在所(宿泊先)も、各地の公的機関や旧家の邸宅のみならず、保養地の温泉旅館・ホテル等も選ばれている。

1946年(昭和21年)11月13日、終戦連絡中央事務局は連合国軍最高司令官総司令部に対し、巡幸時の国旗掲揚の可否を照会したが「好ましいものではない」との回答を受けた。1949年(昭和24年)1月1日、国旗掲揚が許可されるようになった[2]。

昭和天皇御野立所の石碑(出雲市斐川町荘原 昭和22年11月30日)