まさかと思っていましたが、この二人の曲を久しぶりに聴いていて涙が零れてきました。私の本質的なところは浪花節なのだと改めて思いました。

懐メロ歌謡曲 33 村田英雄・三波春夫 3

村田 英雄(むらた ひでお、公称1929年(昭和4年)1月17日 - 2002年(平成14年)6月13日)は、日本の演歌歌手、俳優。佐賀県東松浦郡相知町(現・唐津市)出身。出生は福岡県浮羽郡吉井町(現・うきは市)である。本名、梶山 勇。血液型はAB型。新栄プロダクションに所属していた。愛称は、ムッチー。

生涯

浪曲師から歌手へ

福岡県浮羽郡吉井町(現・うきは市)に、実父・広沢仙遊、実母・矢野ツタ子の子として生まれる。生後まもなくツタ子の姉弟子である出利葉スミ子の養子となる。その後、スミ子が梶山春雄と結婚し、一家は佐賀県東松浦郡相知町(現・唐津市)へ引っ越す。

4歳の時、両親が雲井式部一座に加わり巡業先で雲井式部から京山茶目丸と名付けてもらい、宮崎県の孔雀劇場にて『中山安兵衛婿入り』初舞台を踏む。その後大人気の浪曲師に因んで少年 酒井雲と改名。無許可で名乗っていたが、本家の知るところとなり、これが機縁となり大阪道頓堀の劇場に出演中の酒井雲本人を訪ね、楽屋で声しらべをしてもらい、5歳のときに酒井雲門下に弟子入りし、当時師匠が住んでいた大阪市西九条に移住し修行を開始する。64番目の弟子であった。この時、師匠から酒井雲坊の名前をもらい、13歳で真打昇進、14歳で「酒井雲坊一座」の座長となり、その後も九州にて地方公演を続ける。

1945年、16歳で海軍に志願し、佐世保鎮守府相浦海兵団輸送班に配属される。6月19日、福岡市吉塚の専売局に砂糖を輸送する任務に就いた際に、福岡大空襲に遭遇。翌日、十五銀行ビル地下室の遺体搬送作業に従事した。

1947年に少女浪曲師の吉田伊万里(本名 野口ユイ子)と結婚。

1949年、浪曲界に顔の利いた西川芸能社(現 新栄プロダクション)前社長・西川幸男(浪曲師出身で、初代木村友衛門下だった)に宛て、自ら手紙を書きマネージメントを依頼。師匠・酒井雲と西川が合意、「日本一の浪曲師」を夢見て、妻子を九州に置いて上京し、25歳で村田英雄に改名。数年後に妻子を呼び寄せる。新婚当時は浪曲人気といえども貧乏の中で生活していたが、ラジオでの口演や実演で少しずつ名前が売れ出し、若手浪曲師として注目を集めるようになる。

1958年、たまたまラジオで村田の口演を聴いた古賀政男に見出され、すでに映画や演劇で知られていた十八番の芸題(演目)であった浪曲『無法松の一生』を古賀が歌謡曲化(歌謡浪曲)、同曲で歌手デビューを果たした。

尚、従来、舞台と映画で知られていたこの作品を取り上げたのは、師匠である酒井雲自身が浪曲界でも屈指の読書家であり『文芸浪曲』(文字の読み書きの出来ない人々にも文学に親しんでもらおうと考えだした芸題群の事)という浪曲のジャンルを確立し、この事を見習って、自身も北九州を舞台とした代表的な文学作品であった同作を取り上げた事と、文学界きっての偏屈者と噂された原作者の岩下俊作自身が浪曲ファンで浪曲化を承諾したといわれる。

しかし、同年に三船敏郎&高峰秀子主演によるリメイク版映画の公開があったものの、ヒットに恵まれず(わずかに「人生劇場」のリバイバルヒットがあったのみ)NHK紅白歌合戦への出場も果たせずにいた。

1961年11月に発売した西條八十作詞船村徹作曲の「王将」がミリオンセラーとなり、翌1962年に第4回日本レコード大賞特別賞を受賞。「王将」のヒットで、以前出した「無法松の一生」「人生劇場」なども相乗効果でヒット、人気を確立する。

「王将」は1962年に三國連太郎&淡島千景主演(監督:伊藤大輔、脚本:伊藤大輔、東映東京)、1973年には勝新太郎&中村玉緒主演 (監督:堀川弘通、脚本:笠原良三、東宝)でそれぞれ、映画化され、村田の代表作の一つとなった。

1973年、持病の糖尿病の悪化で倒れ、一年間休業するも復帰。1970年代に入ってからはヒットもなく一時低迷するも、演歌ブーム最中の1979年に、有線放送から「夫婦春秋」(1967年発売)がヒットし、相乗効果で(当時の)新曲「人生峠」、続いて「夫婦酒」をヒットさせ健在ぶりをアピールした。 また1981年〜1982年には、ラジオ番組『ビートたけしのオールナイトニッポン』でその豪快なキャラクターや逸話をネタとして取り上げられた事で若年層からの人気も獲得する。

1988年、ともに同年代で同時期に活躍し、歌謡界をリードしてきた三橋美智也、春日八郎と「三人の会」を結成、ジョイント・コンサートなどで活動した。作風はデビューから一貫して『男』、『人生』、『夫婦』を題材に歌った曲が多い。また『二階堂伸』、『北くすお』のペンネームで作詞、作曲もこなしている。

俳優としては1939年の新興キネマ京都作品の少年浪曲師としての初出演を皮切に、1974年まで任侠映画等に多数出演。身長160cmと小柄ながら、男らしい風貌と鍛え上げた声で1960年代後半は東映任侠映画に欠かせない主演スターとして活躍。鶴田浩二・高倉健・北島三郎・千葉真一らと多数共演した。

持病の糖尿病が再び悪化した1991年以降も闘病生活を送りながらも「演歌が再び注目されるまで歌う」という執念から精力的に活動し、話題を集めた。

1993年 芸能生活60周年を記念し、『俺は村田だ!!』を出版。

1997年 半生記『生命あってこそ』を出版。芸能生活65周年記念パーティーを開く。

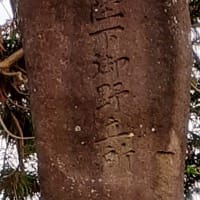

1999年11月13日 福岡県浮羽郡吉井町(現うきは市)の生家に石柱を建立、翌2000年10月18日に若宮八幡宮に生誕地記念碑が建立される。

2000年 石田須眞子と再婚(但し未入籍)。

三波 春夫(みなみ はるお、1923年7月19日 - 2001年4月14日、本名・北詰 文司(きたづめ ぶんじ))は、新潟県三島郡越路町(現・長岡市)出身の浪曲師、演歌歌手。紫綬褒章受章、勲四等旭日小綬章受章、新潟県民栄誉賞受賞。自身の長編歌謡浪曲などの作詞・構成時のペンネームとして「北村 桃児(きたむら とうじ)」を用いた。俳号は「北桃子(ほくとうし)」。

「三波春夫」歌謡界デビュー・歌藝(うたげい)の道

1957年(昭和32年)6月、芸名を「三波春夫」と改めて歌謡界へデビュー。デビュー盤は「メノコ船頭さん(C-4084)」で、B面は及川ウメ子(後に及川三千代と改名)の「サテ、なんとしよう」だった。第2弾が「チャンチキおけさ/船方さんよ」のカップリングであった(C-4091)。その後デビュー初年度にして半年間でシングル7枚、10曲を発表、いずれも大ヒットとなり一躍人気歌手の仲間入りを果たす。特に「チャンチキおけさ」は、故郷を恋しむ思いに満ちた歌詞が当時、集団就職で都会に出ていた若者の郷愁を誘った。

翌年、1958年(昭和33年)、第9回NHK紅白歌合戦に「雪の渡り鳥」で初出場。

1960年(昭和35年)36歳。3月1日から、歌手としては初の1か月公演を大阪新歌舞伎座で開催。芝居と歌謡ショーの昼夜2回公演を日28日間、休日なしで行う。

1961年(昭和36年)38歳。8月、東京・歌舞伎座公演での1か月公演を開催。以来、1月は名古屋・御園座、3月は大阪・新歌舞伎座、8月は東京・歌舞伎座での『三波春夫特別公演』を1980年8月まで20年連続で定例公演とし、定着させた。この中で上演する芝居は三波が企画し、その7割の作・演出を花登筺が手がけている。デビューから数年間は山口組三代目・田岡一雄率いる神戸芸能社の傘下で仕事をした。しかし、三波は暴力団関係者と親密な交友関係を持つことはなかった。

1963年(昭和38年)6月、東京オリンピックを明くる年に控え、テーマソング「東京五輪音頭」がレコード会社8社競作のもとで発表される。三波のほかに、三橋美智也(キング)、橋幸夫(ビクター)、北島三郎&畠山みどり(コロムビア)、坂本九(東芝)らが歌っているが、中でもテイチク・三波盤 が250万枚を売り上げ突出して大ヒット。100万枚突破の際には祝賀パーティーが開かれ、作曲した古賀政男も出席し、古賀本人の指揮の下、三波が生歌を披露している。

1964年(昭和39年)4月、北村桃児(きたむら・とうじ)のペンネームで自ら作詞・構成した長編歌謡浪曲「元禄名槍譜 俵星玄蕃」を発表。浪曲師時代の経験を活かし、歌と浪曲を融合させ、浪曲特有の啖呵(台詞)や節回しも取り入れながら、長時間の浪曲をコンパクトに楽しんでもらおうと創作した『長編歌謡浪曲』は三波歌謡の象徴となり、「俵星玄蕃」はまさに代表作の1つとなった。これ以降、歌手活動だけに留まらぬ精力的な創作活動を展開、「豪商一代 紀伊國屋文左衛門」(1966年)など数々の日本史上の人物や出来事を題材にした作品を発表した。

1967年(昭和42年)3月、1970年(昭和45年)3月から半年間、大阪で開催が決まった日本万国博覧会(大阪万博)のテーマソング「世界の国からこんにちは」が8社競作で発表され、総売上げが300万枚を突破する。この曲でもテイチク・三波盤は130万枚の大ヒットとなった。この頃から、「国民歌手」、「国民的歌手」が三波の代名詞となった。また、1970年の万博開催後、三波はリベリアで発行された日本万国博覧会開催記念切手に登場している。日本の芸能人が海外の切手に登場したのはこれが初めてのことだった。

戦後日本の復興の象徴ともいえる二つの国際的平和の祭典のテーマソング「東京五輪音頭」・「世界の国からこんにちは」の2曲は、三波が生涯を通じて大切に歌い続けたことで、歌手・三波春夫の代表曲として長く知られることとなった。ちなみに晩年、1994年(平成7年)の『芸道55周年記念リサイタル』でのMCで三波はこの2曲を「生涯の宝物でございます」と語っている。

1975年(昭和50年)三波春夫名義で『おまんた囃子』の作詞作曲を手掛け50万枚のヒットとなる。

1976年(昭和51年)、知己のテレビプロデューサーで、「てなもんや三度笠」などで知られる澤田隆治からの企画提案を受け、自身初のリサイタルとなる「歌謡生活20周年記念リサイタル『終り無きわが歌の道』」を開催。澤田はプロデューサーとして、実現のため奔走した。

1986年(昭和61年)、11月、紫綬褒章受章。12月、第37回NHK紅白歌合戦に、白組歌手として当時最多記録となる29年連続29回目の出場を果たす(ちなみにこの時点の史上最多出場は30年連続出場の島倉千代子)。だが、翌1987年(昭和62年)の第38回NHK紅白歌合戦は、出場歌手の選出方法が大幅に変更になった事も影響し、出場歌手発表前の11月6日に島倉が「30回と言う区切りを大切にしたい」と出場辞退を発表、三波も同月25日、「後進に道を譲りたい」として辞退することを発表した。その2年後、1989年(平成元年)の第40回NHK紅白歌合戦に、3年ぶり30回目の復帰出場。紅白が40回目である事に加え、元号が「昭和」から「平成」へ変わって初の紅白であるため、初の2部構成、4時間20分に及ぶ特別編成となった。三波は「第一部・昭和の紅白」に出場し、「東京五輪音頭」を歌っている。(Wikiより)

懐メロ歌謡曲 33 村田英雄・三波春夫 3

村田 英雄(むらた ひでお、公称1929年(昭和4年)1月17日 - 2002年(平成14年)6月13日)は、日本の演歌歌手、俳優。佐賀県東松浦郡相知町(現・唐津市)出身。出生は福岡県浮羽郡吉井町(現・うきは市)である。本名、梶山 勇。血液型はAB型。新栄プロダクションに所属していた。愛称は、ムッチー。

生涯

浪曲師から歌手へ

福岡県浮羽郡吉井町(現・うきは市)に、実父・広沢仙遊、実母・矢野ツタ子の子として生まれる。生後まもなくツタ子の姉弟子である出利葉スミ子の養子となる。その後、スミ子が梶山春雄と結婚し、一家は佐賀県東松浦郡相知町(現・唐津市)へ引っ越す。

4歳の時、両親が雲井式部一座に加わり巡業先で雲井式部から京山茶目丸と名付けてもらい、宮崎県の孔雀劇場にて『中山安兵衛婿入り』初舞台を踏む。その後大人気の浪曲師に因んで少年 酒井雲と改名。無許可で名乗っていたが、本家の知るところとなり、これが機縁となり大阪道頓堀の劇場に出演中の酒井雲本人を訪ね、楽屋で声しらべをしてもらい、5歳のときに酒井雲門下に弟子入りし、当時師匠が住んでいた大阪市西九条に移住し修行を開始する。64番目の弟子であった。この時、師匠から酒井雲坊の名前をもらい、13歳で真打昇進、14歳で「酒井雲坊一座」の座長となり、その後も九州にて地方公演を続ける。

1945年、16歳で海軍に志願し、佐世保鎮守府相浦海兵団輸送班に配属される。6月19日、福岡市吉塚の専売局に砂糖を輸送する任務に就いた際に、福岡大空襲に遭遇。翌日、十五銀行ビル地下室の遺体搬送作業に従事した。

1947年に少女浪曲師の吉田伊万里(本名 野口ユイ子)と結婚。

1949年、浪曲界に顔の利いた西川芸能社(現 新栄プロダクション)前社長・西川幸男(浪曲師出身で、初代木村友衛門下だった)に宛て、自ら手紙を書きマネージメントを依頼。師匠・酒井雲と西川が合意、「日本一の浪曲師」を夢見て、妻子を九州に置いて上京し、25歳で村田英雄に改名。数年後に妻子を呼び寄せる。新婚当時は浪曲人気といえども貧乏の中で生活していたが、ラジオでの口演や実演で少しずつ名前が売れ出し、若手浪曲師として注目を集めるようになる。

1958年、たまたまラジオで村田の口演を聴いた古賀政男に見出され、すでに映画や演劇で知られていた十八番の芸題(演目)であった浪曲『無法松の一生』を古賀が歌謡曲化(歌謡浪曲)、同曲で歌手デビューを果たした。

尚、従来、舞台と映画で知られていたこの作品を取り上げたのは、師匠である酒井雲自身が浪曲界でも屈指の読書家であり『文芸浪曲』(文字の読み書きの出来ない人々にも文学に親しんでもらおうと考えだした芸題群の事)という浪曲のジャンルを確立し、この事を見習って、自身も北九州を舞台とした代表的な文学作品であった同作を取り上げた事と、文学界きっての偏屈者と噂された原作者の岩下俊作自身が浪曲ファンで浪曲化を承諾したといわれる。

しかし、同年に三船敏郎&高峰秀子主演によるリメイク版映画の公開があったものの、ヒットに恵まれず(わずかに「人生劇場」のリバイバルヒットがあったのみ)NHK紅白歌合戦への出場も果たせずにいた。

1961年11月に発売した西條八十作詞船村徹作曲の「王将」がミリオンセラーとなり、翌1962年に第4回日本レコード大賞特別賞を受賞。「王将」のヒットで、以前出した「無法松の一生」「人生劇場」なども相乗効果でヒット、人気を確立する。

「王将」は1962年に三國連太郎&淡島千景主演(監督:伊藤大輔、脚本:伊藤大輔、東映東京)、1973年には勝新太郎&中村玉緒主演 (監督:堀川弘通、脚本:笠原良三、東宝)でそれぞれ、映画化され、村田の代表作の一つとなった。

1973年、持病の糖尿病の悪化で倒れ、一年間休業するも復帰。1970年代に入ってからはヒットもなく一時低迷するも、演歌ブーム最中の1979年に、有線放送から「夫婦春秋」(1967年発売)がヒットし、相乗効果で(当時の)新曲「人生峠」、続いて「夫婦酒」をヒットさせ健在ぶりをアピールした。 また1981年〜1982年には、ラジオ番組『ビートたけしのオールナイトニッポン』でその豪快なキャラクターや逸話をネタとして取り上げられた事で若年層からの人気も獲得する。

1988年、ともに同年代で同時期に活躍し、歌謡界をリードしてきた三橋美智也、春日八郎と「三人の会」を結成、ジョイント・コンサートなどで活動した。作風はデビューから一貫して『男』、『人生』、『夫婦』を題材に歌った曲が多い。また『二階堂伸』、『北くすお』のペンネームで作詞、作曲もこなしている。

俳優としては1939年の新興キネマ京都作品の少年浪曲師としての初出演を皮切に、1974年まで任侠映画等に多数出演。身長160cmと小柄ながら、男らしい風貌と鍛え上げた声で1960年代後半は東映任侠映画に欠かせない主演スターとして活躍。鶴田浩二・高倉健・北島三郎・千葉真一らと多数共演した。

持病の糖尿病が再び悪化した1991年以降も闘病生活を送りながらも「演歌が再び注目されるまで歌う」という執念から精力的に活動し、話題を集めた。

1993年 芸能生活60周年を記念し、『俺は村田だ!!』を出版。

1997年 半生記『生命あってこそ』を出版。芸能生活65周年記念パーティーを開く。

1999年11月13日 福岡県浮羽郡吉井町(現うきは市)の生家に石柱を建立、翌2000年10月18日に若宮八幡宮に生誕地記念碑が建立される。

2000年 石田須眞子と再婚(但し未入籍)。

三波 春夫(みなみ はるお、1923年7月19日 - 2001年4月14日、本名・北詰 文司(きたづめ ぶんじ))は、新潟県三島郡越路町(現・長岡市)出身の浪曲師、演歌歌手。紫綬褒章受章、勲四等旭日小綬章受章、新潟県民栄誉賞受賞。自身の長編歌謡浪曲などの作詞・構成時のペンネームとして「北村 桃児(きたむら とうじ)」を用いた。俳号は「北桃子(ほくとうし)」。

「三波春夫」歌謡界デビュー・歌藝(うたげい)の道

1957年(昭和32年)6月、芸名を「三波春夫」と改めて歌謡界へデビュー。デビュー盤は「メノコ船頭さん(C-4084)」で、B面は及川ウメ子(後に及川三千代と改名)の「サテ、なんとしよう」だった。第2弾が「チャンチキおけさ/船方さんよ」のカップリングであった(C-4091)。その後デビュー初年度にして半年間でシングル7枚、10曲を発表、いずれも大ヒットとなり一躍人気歌手の仲間入りを果たす。特に「チャンチキおけさ」は、故郷を恋しむ思いに満ちた歌詞が当時、集団就職で都会に出ていた若者の郷愁を誘った。

翌年、1958年(昭和33年)、第9回NHK紅白歌合戦に「雪の渡り鳥」で初出場。

1960年(昭和35年)36歳。3月1日から、歌手としては初の1か月公演を大阪新歌舞伎座で開催。芝居と歌謡ショーの昼夜2回公演を日28日間、休日なしで行う。

1961年(昭和36年)38歳。8月、東京・歌舞伎座公演での1か月公演を開催。以来、1月は名古屋・御園座、3月は大阪・新歌舞伎座、8月は東京・歌舞伎座での『三波春夫特別公演』を1980年8月まで20年連続で定例公演とし、定着させた。この中で上演する芝居は三波が企画し、その7割の作・演出を花登筺が手がけている。デビューから数年間は山口組三代目・田岡一雄率いる神戸芸能社の傘下で仕事をした。しかし、三波は暴力団関係者と親密な交友関係を持つことはなかった。

1963年(昭和38年)6月、東京オリンピックを明くる年に控え、テーマソング「東京五輪音頭」がレコード会社8社競作のもとで発表される。三波のほかに、三橋美智也(キング)、橋幸夫(ビクター)、北島三郎&畠山みどり(コロムビア)、坂本九(東芝)らが歌っているが、中でもテイチク・三波盤 が250万枚を売り上げ突出して大ヒット。100万枚突破の際には祝賀パーティーが開かれ、作曲した古賀政男も出席し、古賀本人の指揮の下、三波が生歌を披露している。

1964年(昭和39年)4月、北村桃児(きたむら・とうじ)のペンネームで自ら作詞・構成した長編歌謡浪曲「元禄名槍譜 俵星玄蕃」を発表。浪曲師時代の経験を活かし、歌と浪曲を融合させ、浪曲特有の啖呵(台詞)や節回しも取り入れながら、長時間の浪曲をコンパクトに楽しんでもらおうと創作した『長編歌謡浪曲』は三波歌謡の象徴となり、「俵星玄蕃」はまさに代表作の1つとなった。これ以降、歌手活動だけに留まらぬ精力的な創作活動を展開、「豪商一代 紀伊國屋文左衛門」(1966年)など数々の日本史上の人物や出来事を題材にした作品を発表した。

1967年(昭和42年)3月、1970年(昭和45年)3月から半年間、大阪で開催が決まった日本万国博覧会(大阪万博)のテーマソング「世界の国からこんにちは」が8社競作で発表され、総売上げが300万枚を突破する。この曲でもテイチク・三波盤は130万枚の大ヒットとなった。この頃から、「国民歌手」、「国民的歌手」が三波の代名詞となった。また、1970年の万博開催後、三波はリベリアで発行された日本万国博覧会開催記念切手に登場している。日本の芸能人が海外の切手に登場したのはこれが初めてのことだった。

戦後日本の復興の象徴ともいえる二つの国際的平和の祭典のテーマソング「東京五輪音頭」・「世界の国からこんにちは」の2曲は、三波が生涯を通じて大切に歌い続けたことで、歌手・三波春夫の代表曲として長く知られることとなった。ちなみに晩年、1994年(平成7年)の『芸道55周年記念リサイタル』でのMCで三波はこの2曲を「生涯の宝物でございます」と語っている。

1975年(昭和50年)三波春夫名義で『おまんた囃子』の作詞作曲を手掛け50万枚のヒットとなる。

1976年(昭和51年)、知己のテレビプロデューサーで、「てなもんや三度笠」などで知られる澤田隆治からの企画提案を受け、自身初のリサイタルとなる「歌謡生活20周年記念リサイタル『終り無きわが歌の道』」を開催。澤田はプロデューサーとして、実現のため奔走した。

1986年(昭和61年)、11月、紫綬褒章受章。12月、第37回NHK紅白歌合戦に、白組歌手として当時最多記録となる29年連続29回目の出場を果たす(ちなみにこの時点の史上最多出場は30年連続出場の島倉千代子)。だが、翌1987年(昭和62年)の第38回NHK紅白歌合戦は、出場歌手の選出方法が大幅に変更になった事も影響し、出場歌手発表前の11月6日に島倉が「30回と言う区切りを大切にしたい」と出場辞退を発表、三波も同月25日、「後進に道を譲りたい」として辞退することを発表した。その2年後、1989年(平成元年)の第40回NHK紅白歌合戦に、3年ぶり30回目の復帰出場。紅白が40回目である事に加え、元号が「昭和」から「平成」へ変わって初の紅白であるため、初の2部構成、4時間20分に及ぶ特別編成となった。三波は「第一部・昭和の紅白」に出場し、「東京五輪音頭」を歌っている。(Wikiより)