夏に見学したカリフォルニアのパシフィックコースト航空博物館。

映画でしか見ることのできない米軍機を見て触れる(これ本当)

お好きな方にはまるで夢のような航空博物館でした。

ここでトムキャット、F-14Aを見たことからこの映画を知りました。

このトムキャットが通称ジョリーロジャース、スカルマークの

第84戦闘機隊の仕様だったことからです。

そのときは映画「ファイナルカウントダウン」の映画音楽が

日本の作曲家によって盗作され、「聖母たちのララバイ」としてヒットした、

という事件に、音楽関係者としては食いついてしまうだけに終わりました。

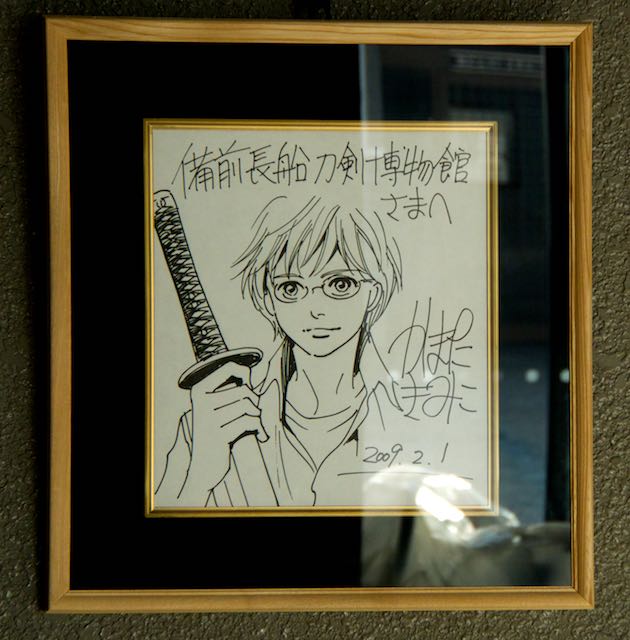

その際20年後の漫画「ジパング」がこの「パクリ」ではないのか?

と書いたところ、

「この作品は発表当時日本映画『戦国自衛隊』のパクリと言われていた」

ということも読者に教えていただき、 興味を持って観てみました。

いやー、突っ込みどころといいネタ満載ありがとうございました。

実際のニミッツでの航空作業なども含め観察する点も多く、

まるでこのブログが取り上げるためにあるような映画。

満を持しての登場です。(いろんな意味で)覚悟されよ。

それでは先も長いことだしさっそく始めますか。

この映画は1980年製作、アメリカ海軍の全面協力で撮影されました。

ストーリー展開より原子力空母「ニミッツ」とその艦載機の離発着シーンを

実際に見せるのが映画の目的かと思うくらい、細部にわたって

実際の飛行作業や着艦シーンに力を入れております。

タイトルシーンは「ニミッツ」から発艦するトムキャットに続き、

いきなりSH-3シーキング登場。

艦載機を想定して作られた救難活動もこなすヘリで、

ニミッツに乗り込む主人公のラスキーを今から迎えに行くところ。

そのウォーレン・ラスキー(マーティン・シーン)ですが、

タイドマン重工の社員で、この日視察のために

「ニミッツ」に乗り込むことになりました。

そのラスキーを見送りに来ながら姿を見せない謎の社長。

・・・・というあたりでカンのいい人とか「ジパング」を

読んだ人はああ、と察してしまうわけですが(笑)

早速突っ込ませて貰えば、いくら大会社でも自分の会社の社長を

一度も見たことがない社員なんているんですかね。

艦載機の中からシーキングの乗員がラスキーにアリゾナ記念館を見せます。

乗員は何もしていませんが、ラスキーは胴に安全ベルトをしています。

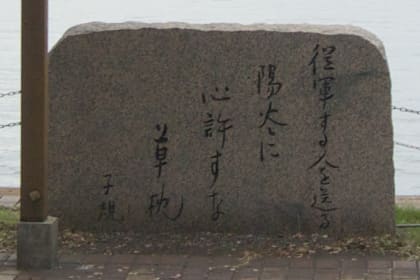

アリゾナ記念館は、ご存知真珠湾攻撃の際沈没した「アリゾナ」を、

そのまま上にビルを構築し眺められるようにしたもの。

このとき案内用のプリレコーディングが流れますが、

「生存者はたった75名でした」

と言っています。

メガネにカメラ、というのが当時世界で揶揄されていた

日本人観光客の典型的な姿でしたが、ここにも。

アリゾナを嬉々としてカメラに収める日本人を強調して、

「お前らの国がやったことだがわかってんのか?」

という皮肉を込めたつもり(多分)。

これは言わずもがなの「伏線」なんですね。

戦艦「アリゾナ」の乗員は1177名のうち110名が戦死しています。

ロシアの漁船?もいます。

当時は 冷戦まっただ中で、このような怪しげな船がうろうろしていた模様。

原子力空母「ニミッツ」はニミッツ級空母の一番鑑。

大きさとしてはエンタープライズ級に次ぐもので、

同級の「ジョージ・ワシントン」はご存知のように第七艦隊に配備され、

2015年1月現在、横須賀米軍基地でその姿を見ることができます。

ちなみにニミッツ級の最新型はパパブッシュ、

かつて海軍パイロットであったジョージ・H・ブッシュの名がつけられていますが、

特に戦前、艦名は本人が生きているときにはつけられませんでした。(ここ伏線)

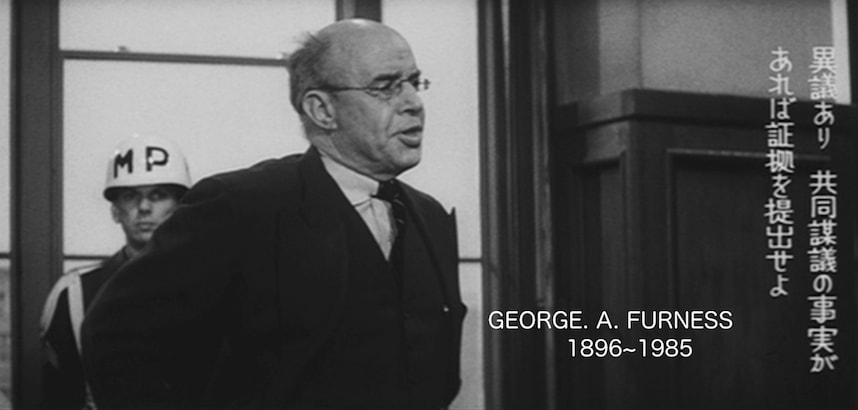

戦後本人生存中に艦名をつけられた人物のなかには

日本国自衛隊創成の大恩人、アーレイ・バーク大将がいます。

ニミッツ甲板上でヘリから降りるラスキー。

早速後ろにA-7コルセアIIがいますね。

このときのシーキングが着艦し、様子も丁寧に描写されます。

この映画では「ニミッツ」操舵室の様子も惜しげなく見せてくれます。

「25ノットの風を立てろ。全速前進」

「アイキャプテン、全速前進」

「中央ブリッジ 全速前進 100回転」

こういう操舵室でのやり取りは、昨年護衛艦「いせ」に乗艦した際

間近でその一連を観察し、あらためて海の男の職場のかっこよさに

「ネイビーブルー愛」を新たにしたエリス中尉です。

「男の職場」といえばもちろん「いせ」の艦橋には女性隊員がいましたが、

ニミッツには女性の配置はなく、居住スペースももちろんありませんでした。

従って、この映画に出演したキャサリン・ロスだけは撮影が終わると

その都度陸に上がっていたそうです。

ここで艦長イエランド大佐(カーク・ダグラス)登場。

艦長の着陸命令を受けて航空管制室が、

「6200 信号は”チャーリー”」

といいます。

チャーリーはこの場合多分Cのチャーリーなのですが、

この後登場するロスのの愛犬の名前でもあります。

F-14が着艦します。

右側は着陸態勢に入ってアレスター(着艦フック)を下ろしたところ。

映像がダブっていますが、アレスターの先。

黒白のシマダラカのような縞模様が付けられています。

全体的に何かに似てると思ったら、蚊だったのか・・・。

空母艦上の乗員。

前に空母「ホーネット」の見学記で一度説明しましたが、

白い服を着た一団は

LSO、「着艦信号士官」。

この間も無線で

「200、すこに右へ」「侵入角良好」「そのまま」

などと指示が飛びます。

これは光学着艦装置、OLS(Optical landing system)。

着艦する航空機が適切なグライドパス(降下経路)にあるかどうか

パイロットに視覚で教える装置です。

ちなみにニミッツの搭載しているのはこの改良型である

改良型フレネルレンズ光学着艦装置

( Improved fresnel lens optical landing system(IFLOLS))

となります。

この画面の手が持っている拳銃のようなものは、

LSO(着艦信号士官)が持つハンドコントローラー、

「ピックル」と称するもので、カットライト(緑の点滅で航空機の状態を知らせる)

と着陸復行ライト(ゴーアラウンドせよ:赤)を操作するボタンがついています。

LSOはこれを組み合わせて、

「着艦帯がクリアである」「エンジン出力を増せ」「着艦中止」

などといった追加情報を送信するのです。

トムキャットの機体下側にカメラを搭載した映像。

アレスターが着艦ロープをひっかけました。

ちなみにドライバー(海軍の場合パイロットとは言わずこういう)は

このとき機のスロットルをフルにしておかなくてはなりません。

なぜかというと、アレスターにロープがかからなかった場合、

パワーを落としているとtouch and goできず、海に落ちるからですね。

ロープをひっかけたアレスターはすぐに引っ込められます。

これはアレスターから外れた直後のロープですが、

「ホーネット」艦上で見たロープは硬くて頑丈そうだったのに、

まるでゴムのように柔らかい素材に見えます。

フルスロットルの航空機をこれ一本でひっかけるのですから、

よほどの強度を保つ素材に違いありません。

手信号で「こちらへ行ってください」と誘導。

黄色いベストに黄色いヘルメットの乗員は、

航空誘導士官か航空誘導員のどちらかとなります。

着艦したF-14が移動していきます。

スカルとクロスボーンのスコードロンマークが尾翼に付けられています。

降りてきたパイロット。

この映画は演技はもちろん役者がやっていますが、着艦作業や出航作業の際

「ニミッツ」の本物の乗員を「協力のお礼に」ガンガン登場させています。

歩いてくるパイロットはどちらも俳優。

やっぱりアメリカでは俳優は特に背が高いですね。

第84飛行隊のクルー控え室。(本物)

ラスキーは艦橋で艦長、指揮担当士官、当直士官に紹介されます。

このときにもさりげなく本物の軍人を使っている模様。

「ニミッツ」は実際に稼働中だったので、乗員はそのまま撮影されたからです。

今でもこの時の乗組員はDVDを購入して

「ここにグランパが映ってるんだ!」

と自慢しているに違いありません。

このとき艦長のイエランド大佐は、ラスキーに

「君のボスのおかげで出航が2日も遅れた。2日も」

と嫌味を言います。

もしかしたらイエランド大佐、嫌なやつですか?

「君のボス」すなわちタイドマンなる人物がどうして

「ニミッツ」の出航を「2日遅らせねばならなかったのか」。

これも、ネタを知ってみると「ああ」と納得する仕組みです。

自室に割り当てられた個室に通されたラスキー君、

なぜか中でつながっている隣の部屋に入っていくと、

そこには膨大な写真資料が貼り付けられた机。

飛行隊長のオーエンス中佐の「趣味の歴史コーナー」でした。

オーエンス中佐、大東亜戦争時の戦史について詳しく、

なにやら論文などもものしている模様。

最後までオーエンス中佐が何のために

こんなことを調べまくっていたのかは明らかにされませんが、

思うにただの趣味、今ならブログでもやっているといったところです。

外から鍵を開けて自室に入ったら、見知らぬ男が。

それは自分が隣室に続く扉に鍵をかけておかないからだ。

なのにオーエンス中佐は自分の不注意を棚に上げ、

「艦内で大事なことはプライバシーの厳守だ」

などと上から目線でラスキーに向かって説教を垂れます。

オーエンス中佐ももしかしたら嫌なやつですか?

晴天の予報が出されていたのに何やら怪しい天気。

艦載機が次々と帰投してきます。

新米操縦士の一機を残して皆着艦をしたのですが、

気象士官が

「おかしなデータが出ている。初めての現象です」

と艦長に告げに来ます。

なるほど、この渦のぐるぐるがタイムトンネルの入り口ですか。

(ネタバレ注意)

新米ドライバーの操縦するAー7コルセアが帰投してきます。

しかし、機が安定していません。

(と見える操縦をしています。役者~)

どうもアレスター、着艦フックが故障して出せない模様。

バリケード着艦を試みることになりました。

「This is not a drill !」

ものすごい人数のブルー(航空機牽引係)、赤(事故救難員)、

黄色の乗員があっという間に全員でバウ・デッキに

バリケードを張ってしまいました。

映画の撮影のためとはいえ、ニミッツの乗員にとって

いい『訓練』になったに違いありません。

張ったあとには全員が退避です。

ところが!

半音であがりまた半音で急降下する効果音が鳴り響き、

(息子はここの部分になると『これ嫌いだから音消して』といった)

ニミッツを不思議な渦が包み込みます。

輪をくぐり抜けているって感じ?

これが時空のトンネルをくぐるってやつなのか。(ネタバレ)

同時に謎のめまいに襲われ、全員が頭を抱えてその場に倒れ、

意識を失ってしまいます。

不思議なひと時が過ぎ、狐につままれた状態の全員。

外を見れば何事もなかったような穏やかな海が見えるだけ。

しかし、着艦しようとしていたコルセアは影も形もありません。

館長からはすぐさま「全員配置発令」が出されます。

そのときなぜかマイクに向かって全艦放送されるサイドパイプ。

サイドパイプの役割は偉い人が乗艦するときだけ、

だと思っていたのですが、いったい何が始まるんです?

吹き方は乗艦時の「ホーヒーホー」ではなく、

「ホーーーーーーーーヒーーーーーーー」。

全員配置ってことは「戦闘用意」でよろしいんですかね。

食事の途中だけど片付けもしないで飛び出します。

置き場から次々と各自がヘルメットを取っていきます。

写真の現像をしていた者も現像室を飛び出し、売店の係員は窓を閉め、

銃を持った海兵隊員が飛び出してきます。

そして次々と閉められるハッチ。

おおこれはやはり「合戦準備」ってやつなのか。

発令から4分後には全員配備が完了しました。

そのとき、「エアボス」と書かれたシャツを着た人のいる

航空管制室の係員が、コルセアを発見。

なんとニミッツの艦載機コルセア、映画の撮影のために

アレスティングワイヤを使わない、バリケード着艦をやってくれました。

これ結構怖いんじゃないですかね。

まあ、日頃訓練としてやっているのかもしれないけど。

たちまち駆けつける消火用車両。

全員で火の出る瞬間に備え至近距離でホースを構えます。

なんとドライバーはコクピットで気を失っていました。

いったいどうやって着艦できたのでしょうか(笑)

このあたりから皆がまったく周りと通信が取れないことに気づきます。

発信されている暗号はなぜか「旧式のもの」。(ネタバレ)

この人は航海長。

いまや「ニミッツ」のレーダーには何も映らず、無線連絡も不可能。

艦長は偵察機を飛ばして真珠湾の写真を撮って来させることにしました。

そんなことしてないでさっさと帰れよ、と思ったのはわたしだけ?

偵察に飛ばすのはE-2ホークアイです。

こんなでかいものを艦載していたんですね。

ヘリはホークアイの発艦のためにバウデッキを空けているところ。

ホークアイが発艦しました。

案外短い距離でカタパルトもなしで発艦できるらしいのに驚きです。

続いて今度はカタパルトから戦闘機発艦。

これなんですかね。ファントム?

艦長が皆を集めてとりあえず会議。

「戦争が起こった可能性もある」

戦闘態勢に入るには何の支障もないのですが、ただ一つ問題が。

「送受信はできるのですが、交信不能です。

軍司令部や大統領官邸からも応答がないのです」

ここでAM放送が唯一受信できることがわかりました。

皆で聴いてみると、ジャック・ベニーのラジオ番組。

なぜ、今30年台から50年台にかけて活躍したコメディアンのトークが流れているのか・・・。

わたしたちにはその理由はわかりますけどね。

続く。

wiki

wiki

(艦載機から見た日東丸)

(艦載機から見た日東丸)

wiki

wiki