1ヶ月の滞在を終え、MKがアメリカに帰っていきました。

同時に日本に帰国して以来、ツァーとおもてなしが続き、

我が家の歴史上こんな怒涛の1ヶ月はなかったというくらいだっただけに、

彼が帰った後の日常に寂しさとともに安堵を感じるほどです。

1ヶ月の間に増えた荷物、友だちや彼女(未満?)へのお土産を

これも新しく買ったコロンビアのダッフルに詰めて帰っていきました。

さて、稚内旅行から帰った後、GBくんSAさんは東京に移動しました。

彼らがディズニーシーに行ったり(とにかく混んでいて大変だったらしい)

日本でしか買えないCDを大量に買うためにタワレコに行ったり、

(GBの資料として必要なジャンルに詳しい店員さんがいるらしい)

SAさんの仕事用お洋服探などで忙しい日を過ごしている間、わたしたちは

MKの別のアメリカの友人をおもてなしするため京都に向かっていました。

今回、MKが帰国するのに合わせて、アメリカから来日していたSさんは

(偶然だけどGBのガールフレンドと同じ名前)MKと偶然同じ大学、

同じ大学院に進んだ理系女子で、地域は違いますが、やはり

彼女は母親が昔日本に留学?していたという関係で、

家族で何度も観光に来ているほどの日本リピーターなのですが、

京都までやってきたところにMKが彼女と合流したいと言い出したのです。

二人は仲が良く、一緒に一泊のキャンプに行くなどしていましたが、

別にお付き合いしているわけではなく、彼女にはボーイフレンドもいるので、

いくら日本に来たからといって、息子のガールフレンドというわけでもないのに

正直もう一度京都に車で行ってまで接待するのには躊躇いもありましたが、

MKがあまりにも切実にお願いしてくるので、絆された形です。

■ 京都ブライトンホテル

関西にいた頃、ブライトンホテルには何度か行ったことがありましたが、

今回、おそらくコロナ期間に大改装を施したらしい館内、

特に客室には今時のニーズを満たす工夫が凝らされていて感心しました。

PCの仕事もできるような机がテーブルとして配置されていること。

そして、デバイスのためのアウトレットが十分にありました。

扉を開けたらそこにデスクがあって驚かされました。

なんと、この通路が洗面所であり、お風呂の脱衣所でもあるという・・。

しかも部屋の入り口からまっすぐ廊下が見渡せますので、万が一、

お風呂から出て体を拭いているときにドアが開いたら外から丸見えです。

こういうのを見ると、従来のホテルの客室の作りというのは

それなりに合理的な理由があってこそなんだなと思うわけですが、

コロナ禍を経てホテルの部屋でもリモートワークもできるように、

デスクの設置を最優先にした結果がこれなんだと思います。

テレビの下の説明書だけが入っている引き出しとか。

長期滞在の際にはこういう引き出しがあると便利でしょう。

彼女に何が食べたいか聞いたところ、うなぎという返事だったので、

祇園の鰻屋さんをTOが予約しました。

実はこのお皿の主役は鰻の骨せんべいだったりします。

「夜のお菓子うなぎパイ」が好きな方なら文句なしに気にいるでしょう。

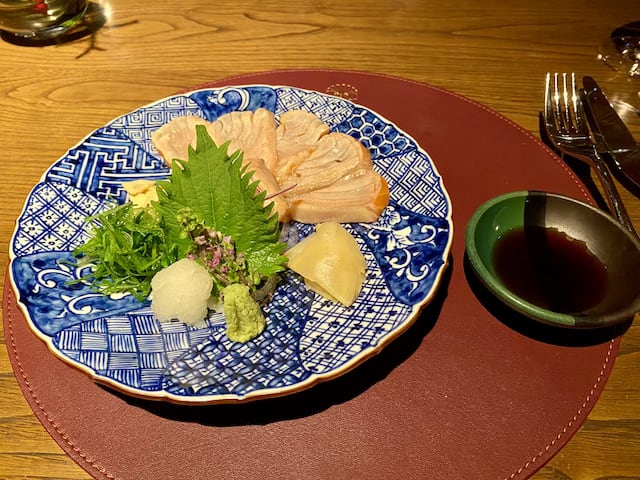

お造りの後に出てきたのは鰻の白焼き。

鰻屋さんは本当に久しぶりで、最後の記憶は、アメリカに行く直前、

観世橋近くにあった「菊川」の二階で食べた鰻重というくらいです。

その時、菊川の二階の隣の卓(畳の部屋だった)に座っていた、

推定年齢七十代後半くらいの紳士が、まだ1歳だったMKに、

「元気で大きくなるんだぞ」

と微笑みながら声をかけてくれたのが忘れられません。

今でもあの時の声音は、鰻を食べるたびに蘇ってきます。

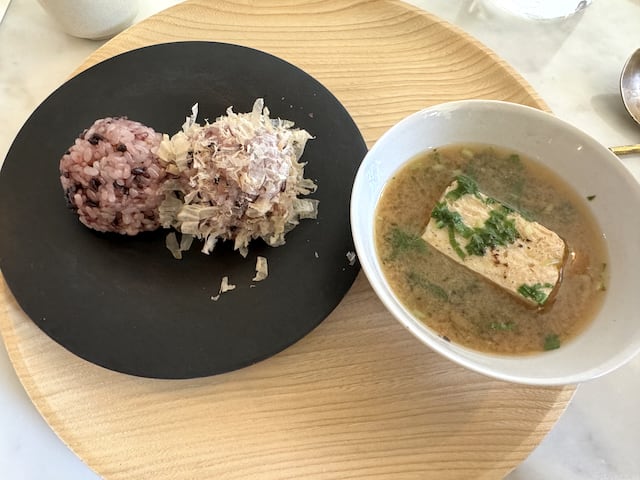

このコースはその名も「鰻土鍋ごはん膳」。

板前さんが皆の前で土鍋の蓋を取るのがメインイベント。

土鍋で炊いたご飯と鰻、どちらもふわふわでした。

コースなので、メインに辿り着いた時にはそろそろお腹がいっぱいで、

ご飯をできるだけ少なくしなければならないのが残念でしたが。

板前さんによると、最近外国人観光客が急増していて、

この日も子供二人含む十人の団体が今からいいかと電話してきたので、

内心「無理に決まっているやろ」と思いつつ丁寧にお断りしたとか。

褐色の肌をした二人の女性客が、予約なしで入れるか交渉していました。

すれ違うとき彼女らに「Enjoy!」(楽しんで)と声を掛けると、

嬉しそうにありがとう、と微笑みました。

こんな「ザ・京都」みたいな間口の狭い入り口の奥に入っていって、

飛び込みで今から行けるか聞くなんてわたしなら絶対に無理。

鰻屋さんの前でツーショット写真。

小路の奥に先ほどの外国人女性客の姿が見えています。

彼らの飲み物にはお酒が入ってるかもしれません。

その親密さから、逆に二人が付き合っていないことを確信しました。

ソウルメイトとでもいうのか、男女の枠を超えた親友なのかもしれません。

バーなのに、マスター手作りのケーキが出てくるお店です。

そのお店に、次に行くバーの予約を入れてもらいました。

ここも町屋を改装した京都ならではのバーです。

カウンターだけでなく、店の客の多くが外国人観光客でした。

皆京都らしさとそこで味わう美味しいお酒を心から堪能していたと思います。

隣はそのまま床間のある客室。

バーの個室?として卓を囲んでお酒を楽しみます。

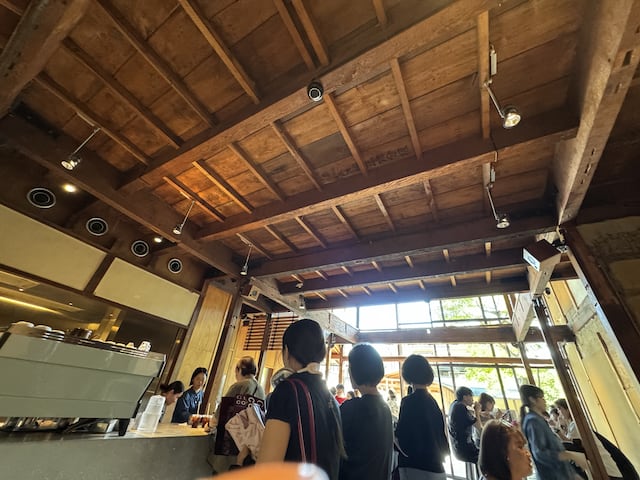

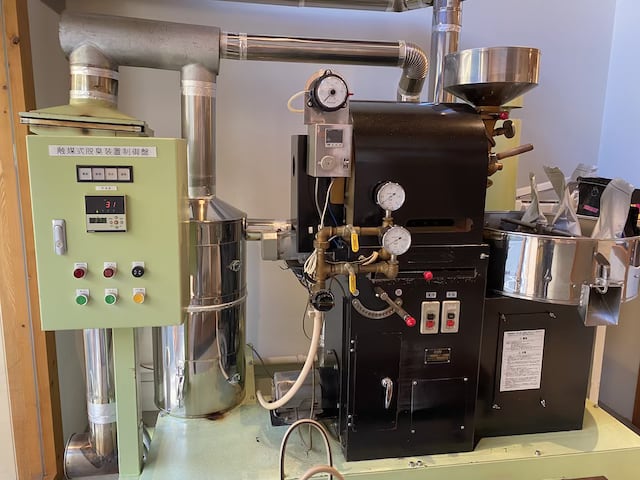

次の朝は、コーヒー激戦地とも言われる京都における、

ロースタリーのコーヒーを検索して行ってみました。

やはり町屋の土間を客用スペースにしたお店で、

不思議なことに、シングルオリジンの豆を2種類選ぶシステム。

選んだコーヒーの名前が書かれた細いスリップが一緒に出てきます。

色からもお分かりだと思いますが、とにかく浅煎りで、軽い。

確かに飲みやすいといえば飲みやすいし、香りも良かったんだけれど、

MKは「薄すぎて好みではなかった」ときっぱり言い切りました。

そちらは美味しいと言い切りました。

この人は何につけ好みがはっきりしており、中間がありません。

よって決断も早いので、買い物で迷うこともありません。

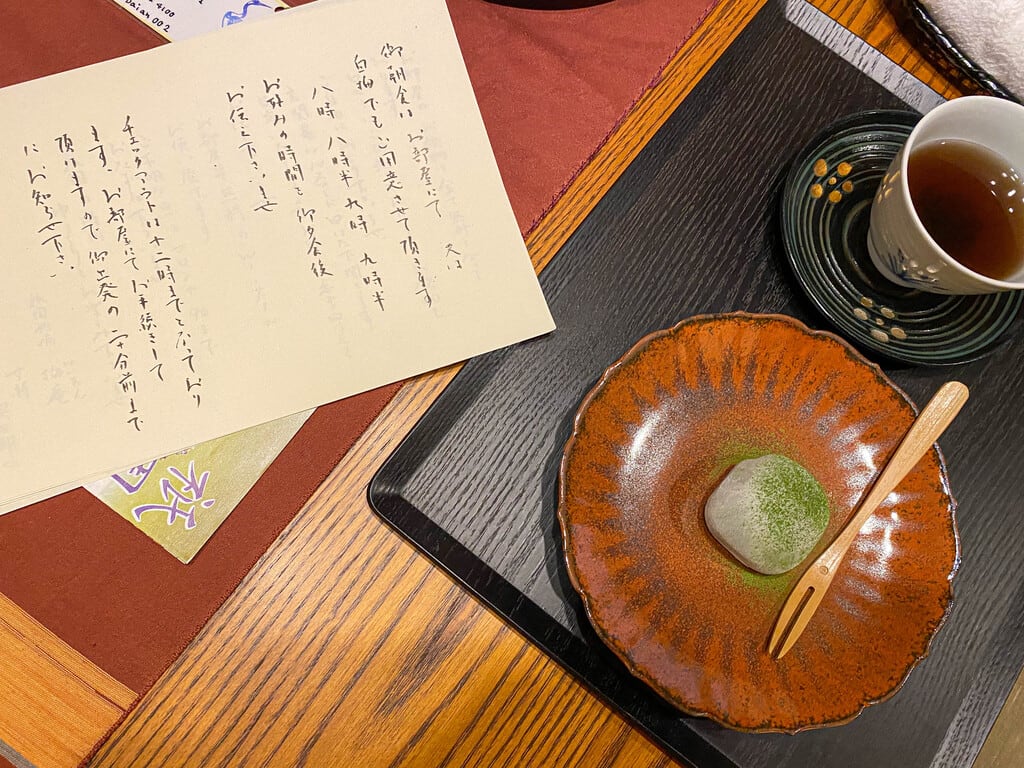

もちろんこちらのお家も築100年越えどす。

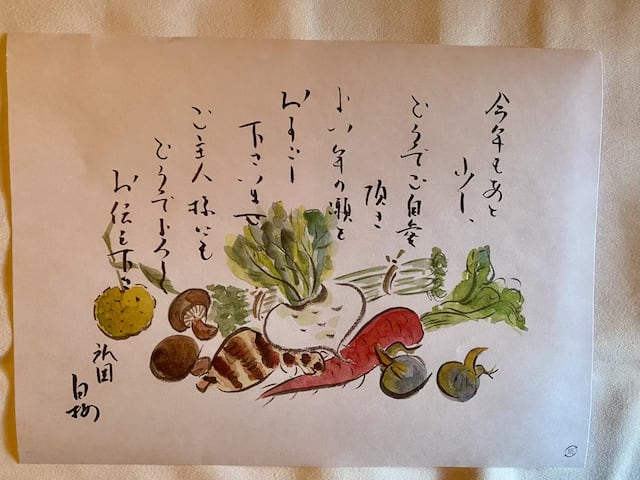

但し、こちらのお店ができたのは1947年で現在店主は2代目と、

京都の和菓子店にしては比較的新しめです。

塀には「苔を踏まないでください」と英語で書いてありました。

お座敷で枯山水の庭を見ながらお茶とお菓子をいただきます。

作り立てをお店で食べることができますが、持ち帰りできません。

ついでというわけではないですが、せっかく京都に来たので、

父のお墓にお参りに行ってきました。

以前は参拝客しかいなかった父の菩提寺には、今回観光客がうじゃうじゃいて、

このときも、中国人の若い女が山門の石段で(この写真にも写っている)

馬鹿馬鹿しいポーズをとって連れの男にいつまでも撮影をさせていました。

彼らへの嫌悪感を表情に出さずにいられた自信は全くありません。

その日の夜は焼き鳥専門店に行きました。

このお店も祇園の、外国人ツァー客がウロウロする一角にあります。

あえなく途中でお腹いっぱいに・・・。

最後にフルサイズの親子丼が出てくるって、それなんて拷問?

ご飯極限まで少なめでオーダーしても食べられませんでした。

前回の京都旅行でGBくんたちと行ったというバーに行きました。

蝶ネクタキシードの絵になるバーテンダーのいるオーセンティックなバーです。

Sさんとはその後、銀座のいつもの小料理屋で一夕食をご馳走したり、

MKは二人で鎌倉で丸一日フルに遊び倒して大いに楽しんでいました。

■ SONYショールーム見学

GBくんたちのために企画した恩返しツァーのラストは、

日本の誇る世界のSONY本社ショールームの見学でした。

最後に何が食べたいかリクエストを聞いたところ、

アメリカ人二人の驚愕の答えは「お好み焼き」でした。

というわけで、SONY見学の前に、品川駅にある大阪風お好みの店へ。

このときわたしは用事があったため、参加していません。

ゲスト二人はお好み焼きに大変満足だったようですが、TOたちが、後から

「そういえば、マヨネーズと青のりなかったね」

「なかった」

「何か足りないと思ってたけどそれかー」

などと、聞き捨てならないことを言い合っていました。

なぜお好み焼きにマヨネーズがないのを疑問に思わない?!

それに気づかないなんて、関西出身者の風上にも置けん。

というか、

大阪のお好み焼きを謳っていながら、マヨネーズも青のりも出さないとは、

お店も一体どういうつもりなのか?とつい気色ばんでしまいました。

お好み焼きを食べた彼らとわたしはSONY本社のロビーで待ち合わせしました。

このツァーは誰でも参加できるというものではなく、ビジネスパートナー、

法人ユーザー対象の「SONY SQUARE」というショールーム見学です。

ここは写真自由ですが、ショールーム内は撮影禁止となっています。

今回見学したSONYスクエアですがSONYの事業全般を紹介するもので、

アテンダント(今回は英語を喋る人)と一緒に広いゾーンを1時間でめぐり、

映画で使用された実際の衣装やカメラを見たり、スタジオを体験したり、

(気がついたらアイボくんが近くをウロウロしていたり)

CGの合成映像に自らが映り込んだり、ゲームをしたりします。

最初にGBくんと京都で食事をしながら興味があるか聞いたところ、

二つ返事で行きたいといったので、TOが申し込みをしてくれて、

その結果、幸運にも見学をさせてもらうことができたわけですが、

恩返しツァーの一環としてこれを実現させてあげられて本当に良かったです。

■ 皆去りし後

SONYの後、GBくんたちを成田まで送り、その後Sさんも帰国しました。

必要な買い物(インターンシップ先へのお土産に東京ばな奈を買いに行くとか)

客は皆、窓際に一列になった椅子に座って、カウンターの中で

バリスタがコーヒーを淹れているのを凝視しています。

ここにいるのは、スターバックスでフラペチーノを頼んでいるのとは

全くコーヒーに対する要求の異なるガチ勢であることは確かです。

ここでいうコーヒーはイコールプアオーバーのことです。

カップ一杯が2500とか3000円のものもあります。

いわゆるコンテストに使うレベルの豆も飲むことができます。

飲みながら気がついたのですが、この時いた外国人(たぶん台湾人)は、

バリスタのコンテストなどに出る選手?を含む関係者で、

日本人もその世界の人たち(つまりプロ)のようでした。

ここはコーヒー店としてはリーブスほどガチではありませんが、

ロースターがあって、ここから各地に豆を送っているようです。

このとき、カウンターの中でスタッフが勉強会でもしているのか、

いろんなコーヒーをテイスティングしていました。

シュニッツェルは少し味が濃くて辛めでしたが、美味しかったです。

夜ということで、シグネチャーのリコッタチーズパンケーキは断念しました。

もう少ししたら、新しい職場での仕事も始まります。

こうして怒涛のおもてなし月間が終わった今、一抹の寂しさを感じながらも、

この1ヶ月にあった様々なことを思い出しては楽しんでいるわたしです。

ツァーシリーズ終わり