今、スミソニアン博物館の、マイルストーンコーナーという

歴史的な機体の数々を順次ご紹介しているわけですが、

その中には、月着陸船やジェミニ計画のカプセルなど、

歴史的でありかつアメリカの宇宙開発を物語る展示もあります。

そして同じ空間に、1950年代の米ソの宇宙開発競争から、

近年の国際協力に至るまで、米ソの宇宙開発競争の歴史をたどる

大規模な展示のほとんどは、そのテーマのどちらにも属するというわけです。

■マイルストーンとしての米ソ宇宙開発競争関連展示

歴史的な機体の数々を順次ご紹介しているわけですが、

その中には、月着陸船やジェミニ計画のカプセルなど、

歴史的でありかつアメリカの宇宙開発を物語る展示もあります。

そして同じ空間に、1950年代の米ソの宇宙開発競争から、

近年の国際協力に至るまで、米ソの宇宙開発競争の歴史をたどる

大規模な展示のほとんどは、そのテーマのどちらにも属するというわけです。

■マイルストーンとしての米ソ宇宙開発競争関連展示

今日のテーマに入る前に、このコーナーの展示を

ざっと網羅しておこうと思います。

当ブログではこれからこのテーマについてしばらくお話しするつもりです。

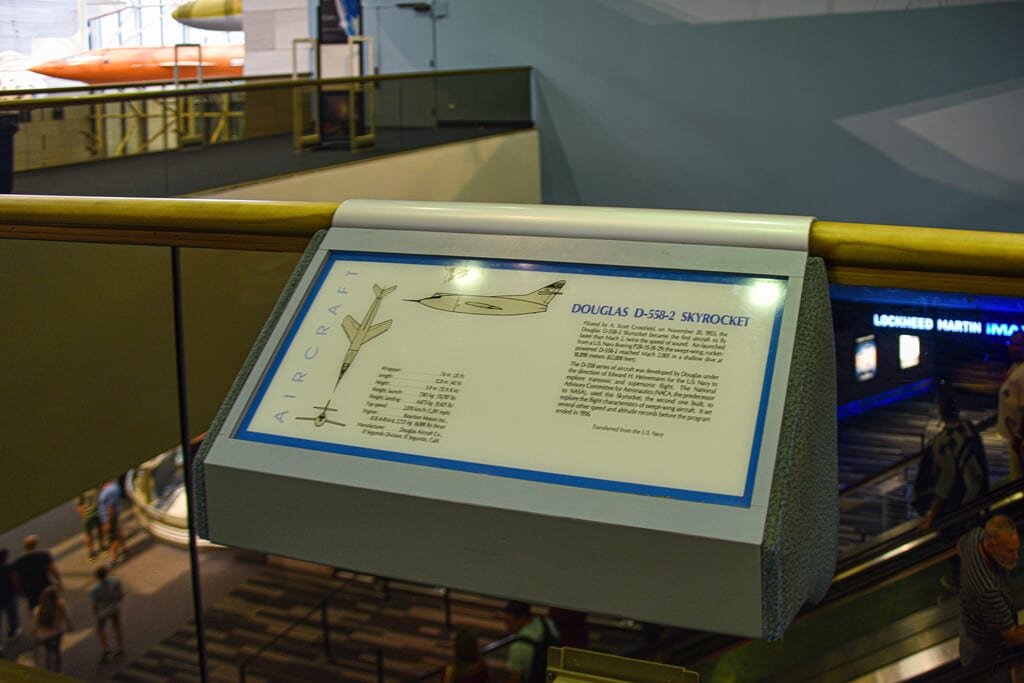

「宇宙開発競争の軍事的起源」

Military Origins of the Space Race

宇宙開発競争の根底にあるのは、文字通り「核」でした。

ロケットは、イコール熱核弾頭を地球全域に飛ばすことができるツールです。

このコーナーでは、米ソの二大大国が、最終的な核攻撃の手法を

互いに相手より早く開発しようと競争に突入していった事情が説明されます。

ざっと網羅しておこうと思います。

当ブログではこれからこのテーマについてしばらくお話しするつもりです。

「宇宙開発競争の軍事的起源」

Military Origins of the Space Race

宇宙開発競争の根底にあるのは、文字通り「核」でした。

ロケットは、イコール熱核弾頭を地球全域に飛ばすことができるツールです。

このコーナーでは、米ソの二大大国が、最終的な核攻撃の手法を

互いに相手より早く開発しようと競争に突入していった事情が説明されます。

軍事的起源の実例としてドイツのV-1「バズボム」、

そしてV2ミサイルが展示されています。

「宇宙を見つめる目」

Secret Eyes in Space

長い間秘密にされてきた偵察プロジェクトや、

最近機密解除されたスパイ衛星カメラ「コロナ」などが紹介されています。

最初の偵察衛星「ディスカバラーVIII」の実物も展示されています。

「月への競争」

Racing to the Moon

ソビエトの月面宇宙服「クレチェット」やアポロの宇宙服など、

アメリカとソ連両国の公的な成果を紹介します。

「月探索」

Exploring the Moon

そしてV2ミサイルが展示されています。

「宇宙を見つめる目」

Secret Eyes in Space

長い間秘密にされてきた偵察プロジェクトや、

最近機密解除されたスパイ衛星カメラ「コロナ」などが紹介されています。

最初の偵察衛星「ディスカバラーVIII」の実物も展示されています。

「月への競争」

Racing to the Moon

ソビエトの月面宇宙服「クレチェット」やアポロの宇宙服など、

アメリカとソ連両国の公的な成果を紹介します。

「月探索」

Exploring the Moon

アポロ11号の月着陸以降、月面の写真を地球に送信したり、

土壌の化学分析を行ったり、その他、科学実験を行うために開発された

さまざまな機器、そしてアポロ月着陸船(Lander)も含まれています。

土壌の化学分析を行ったり、その他、科学実験を行うために開発された

さまざまな機器、そしてアポロ月着陸船(Lander)も含まれています。

「宇宙における恒久的プレゼンス」

A Permanent Presence in Space

科学的発見の継続と宇宙協力の時代の幕開けのために、

恒久的な宇宙ステーションを設置しようとする

米ソ両国の取り組みについて紹介しています。

A Permanent Presence in Space

科学的発見の継続と宇宙協力の時代の幕開けのために、

恒久的な宇宙ステーションを設置しようとする

米ソ両国の取り組みについて紹介しています。

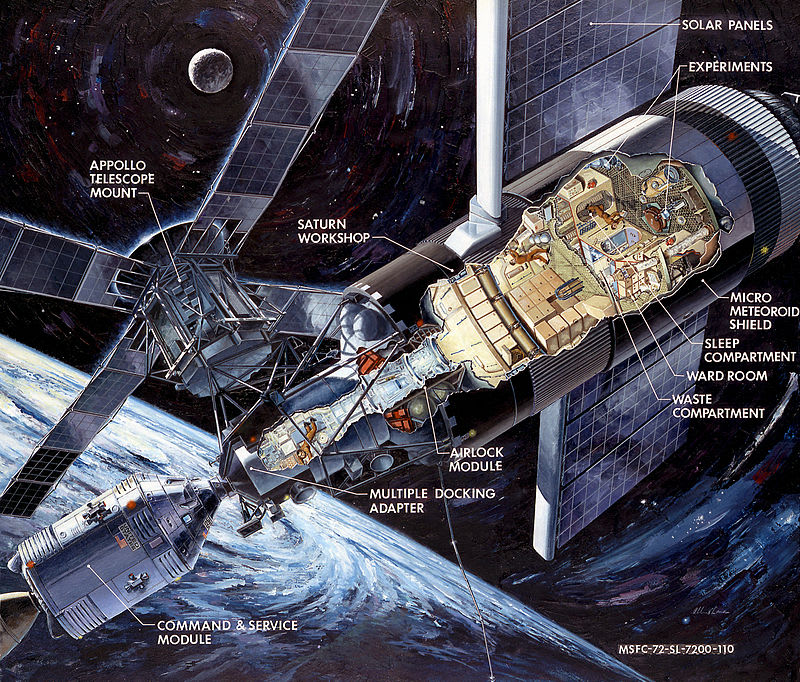

アメリカの宇宙ステーション、スカイラブ軌道上のワークショップ、

(これは今日のテーマですが)その内部などが展示されています。

「有人宇宙飛行の50年」

Fifty Years of Human Spaceflight

では、冷戦時代のあの1961年、ソ連と米国が

どのように競争して人類を初めて宇宙に送り出したかを検証しています。

ここではアポロ1号やソユーズ11号などの悲劇についても語られます。

ソユーズTM-10宇宙船、コスモス1443「メルクール」宇宙船、

ロシア人を月に着陸させるという「未完成のミッション」のために作られた

宇宙服などが展示されています。

ところで、ソ連とアメリカ両国の宇宙船があるのは当然として、

ガガーリンの宇宙服までがここにあるのはなぜなんでしょうか。

「ハッブル宇宙望遠鏡の修理」

Repairing the Hubble Space Telescope

ガガーリンの宇宙服までがここにあるのはなぜなんでしょうか。

「ハッブル宇宙望遠鏡の修理」

Repairing the Hubble Space Telescope

広視野惑星カメラ2(WFPC2)と、1993年に望遠鏡の光学系を修正した

補正光学宇宙望遠鏡軸方向交換(COSTAR)を特集しています。

ここにはハッブル宇宙望遠鏡の実物大試験機が展示されています。

補正光学宇宙望遠鏡軸方向交換(COSTAR)を特集しています。

ここにはハッブル宇宙望遠鏡の実物大試験機が展示されています。

正直なところ、わたしはスミソニアン博物館の中にあって、

この構造物が、あまりに建物の壁と同化していたので、

歴史的な何かとは全く思わず、前まで行ってみることもしませんでした。

この構造物が、あまりに建物の壁と同化していたので、

歴史的な何かとは全く思わず、前まで行ってみることもしませんでした。

写真を見たところ、どうも内部を覗き込むことができるような

通路が設けられていて、わたしの撮った冒頭写真では、

人が中に入っていっているではありませんか。

今後いつワシントンDCなんぞに行けるのかもわからないのに、

その時はどうしてこれほどぼーっとしていたのか、自分で自分を叱ってやりたい。

通路が設けられていて、わたしの撮った冒頭写真では、

人が中に入っていっているではありませんか。

今後いつワシントンDCなんぞに行けるのかもわからないのに、

その時はどうしてこれほどぼーっとしていたのか、自分で自分を叱ってやりたい。

で、わたしが宇宙ステーションを模した建物の一部だと思い込んだこれは、

「軌道上ワークショップ」The Orbital Workshop

という、これだけ聞いたら何のことやらという展示でした。

これを説明するには、まずスカイラブから理解していただく必要があります。

これを説明するには、まずスカイラブから理解していただく必要があります。

■スカイラブ計画

日本語だと同じ表記になってしまいますが、Loveではありません。

スカイラブはSky Lab、つまり空の実験室の意味があります。

スカイラブは、NASAが打ち上げたアメリカ初の宇宙ステーションです。

1973年5月から1974年までの約24週間にわたって滞在し、その間

3人の宇宙飛行士による3つの別々のクルーによって運用されました。

運用されたのはスカイラブ2、スカイラブ3、スカイラブ4の3基。

軌道上ワークショップを含み、太陽観測、地球観測、数百の実験を行いました。

2022年現在、スカイラブは米国が独占的に運用する唯一の宇宙ステーションです。

スカイラブの構成要素

スカイラブは、ワークショップ、太陽観測所、そして

数百種類の生命科学と物理科学のラボなどで構成されています。

地球低軌道へはサターンVロケットを改造し無人で打ち上げられました。

サターンVロケットは、スプートニクショックの後のアメリカが

ソ連に追いつけ追い越せで作り上げ、アポロ月面着陸に使用されたことで有名です。

第1段がボーイング、第2段がノースアメリカン、第3段がダグラスと、

アメリカのビッグ3に配慮しまくって製造されております。

アポロ計画の余剰品のロケットや宇宙船を使用して

科学的探査を行うことを検討する、アポロ応用計画として

宇宙ステーション建設が立ち上がり、それはスカイラブ計画となりました。

スカイラブを打ち上げたのがサターンVにとっては最終飛行となります。

サターンVロケットは、スプートニクショックの後のアメリカが

ソ連に追いつけ追い越せで作り上げ、アポロ月面着陸に使用されたことで有名です。

第1段がボーイング、第2段がノースアメリカン、第3段がダグラスと、

アメリカのビッグ3に配慮しまくって製造されております。

アポロ計画の余剰品のロケットや宇宙船を使用して

科学的探査を行うことを検討する、アポロ応用計画として

宇宙ステーション建設が立ち上がり、それはスカイラブ計画となりました。

スカイラブを打ち上げたのがサターンVにとっては最終飛行となります。

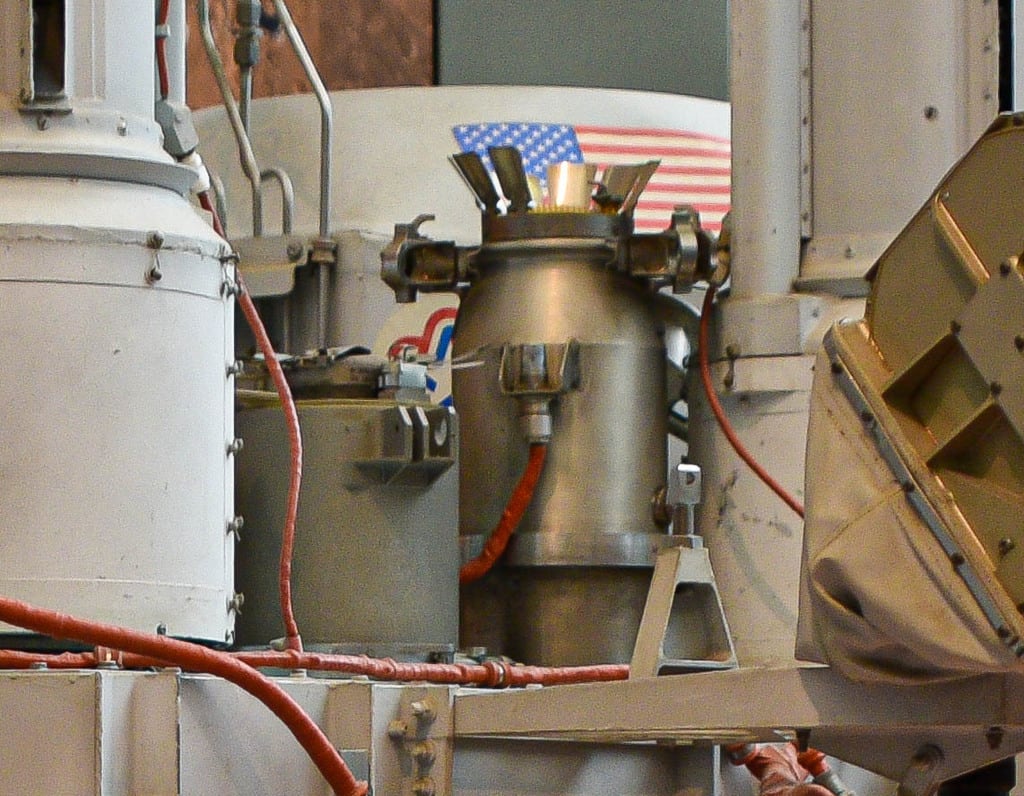

スカイラブには、アポロ望遠鏡マウント(マルチスペクトル太陽観測所)、

2つのドッキングポートを持つマルチドッキングアダプタ、

船外活動(EVA)ハッチを持つエアロックモジュール、

スカイラブ内の主要な居住空間である軌道ワークショップが含まれます。

電力は、巨大なソーラーパネルを見ればお分かりのように、

ドッキングされたアポロCSMの太陽電池と燃料電池から供給されました。

ステーションの後部には、大きな廃棄物タンク、操縦噴射用の推進剤タンク、

そして放熱器なおが設置されています。

スカイラブでは、運用期間中、宇宙飛行士がさまざまな実験を行いました。

■ 軌道上ワークショップ

軌道上ワークショップは、アメリカ初の宇宙ステーションである

スカイラブの最大の構成要素です。

そこには、居住空間、作業・保管場所、研究機器が設置され、

3人の宇宙飛行士であるクルーをサポートするために

必要とされる物資のほとんどが収容されているのです。

スカイラブは2基製造されています。

1973年5月にはそのうち1基が地球軌道に打ち上げられました。

そして地球からの飛行が到着するのを待っていたのですが、スカイラブ計画は

それからスペースシャトル開発への取り組みに移行したため中止されました。

スカイラブ計画が中止された後、NASAは1975年に

バックアップのためのスカイラブを国立航空宇宙博物館に移管しました。

というわけで、軌道上ワークショップは1976年から

当博物館のスペース・ホールに展示され、

若干の改装を施されて居住区は歩けるようになっています。

居住区を歩ける

居住区を歩ける?

2つのドッキングポートを持つマルチドッキングアダプタ、

船外活動(EVA)ハッチを持つエアロックモジュール、

スカイラブ内の主要な居住空間である軌道ワークショップが含まれます。

電力は、巨大なソーラーパネルを見ればお分かりのように、

ドッキングされたアポロCSMの太陽電池と燃料電池から供給されました。

ステーションの後部には、大きな廃棄物タンク、操縦噴射用の推進剤タンク、

そして放熱器なおが設置されています。

スカイラブでは、運用期間中、宇宙飛行士がさまざまな実験を行いました。

■ 軌道上ワークショップ

軌道上ワークショップは、アメリカ初の宇宙ステーションである

スカイラブの最大の構成要素です。

そこには、居住空間、作業・保管場所、研究機器が設置され、

3人の宇宙飛行士であるクルーをサポートするために

必要とされる物資のほとんどが収容されているのです。

スカイラブは2基製造されています。

1973年5月にはそのうち1基が地球軌道に打ち上げられました。

そして地球からの飛行が到着するのを待っていたのですが、スカイラブ計画は

それからスペースシャトル開発への取り組みに移行したため中止されました。

スカイラブ計画が中止された後、NASAは1975年に

バックアップのためのスカイラブを国立航空宇宙博物館に移管しました。

というわけで、軌道上ワークショップは1976年から

当博物館のスペース・ホールに展示され、

若干の改装を施されて居住区は歩けるようになっています。

居住区を歩ける

居住区を歩ける?

うわあああああ(血の涙)

この一文ほど最近自分自身を打ちのめしたものはありません。

ぼーっとして気づかなかった自分が改めて憎い。

この一文ほど最近自分自身を打ちのめしたものはありません。

ぼーっとして気づかなかった自分が改めて憎い。

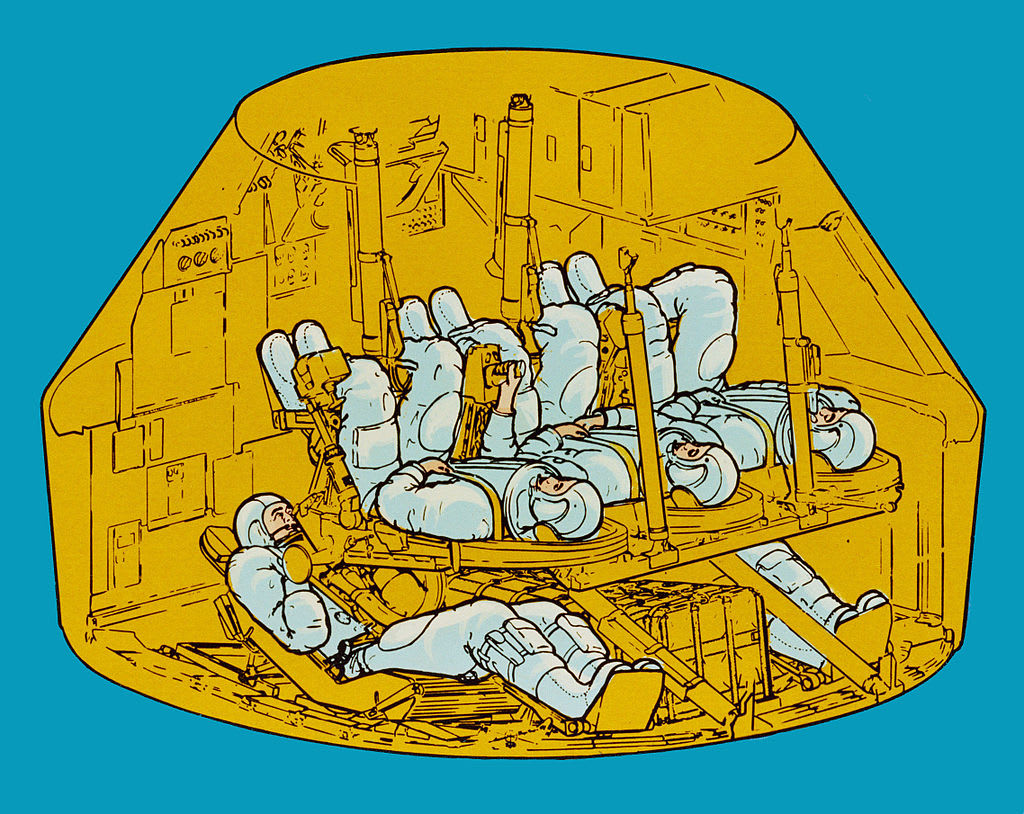

このバックアップの宇宙船についても書いておきます。

もし軌道上での救出ミッションが必要となった場合、そして

ステーションが何らかの深刻な損傷を負った際に備えて、

NASAはバックアップのアポロCSM/サターンIBに2名の飛行士を乗せて打ち上げ、

救出に向かわせるというプランを立てていました。

幸い、この車両は一度も飛行することなく終わり、スミソニアンにあるわけです。

居住性・食糧・寝室

製造にあたっては工業デザイナーが関わり、居住性を重視する提言を行いました。

食事や休憩のためのワードルームや窓の設置、色使いなどについてですが、

肝心の宇宙飛行士たちはその類の配慮に疑問を持っていたようです。

ただ、持ち込む本や音楽については各自のこだわりがあり、

当然のことながら、食糧については大変な関心事でした。

宇宙開発の黎明期には食事は「実験のため」の意味合いが強く、

一に栄養二に機能性だったため、味は二の次三の次で、

ほとんど飛行士にとって苦痛でしかなかったようです。

その伝統は初期のアポロ計画まで受け継がれました。

NASAのボランティアが実験的に宇宙食で過ごしたところ、

4日間でもアポロ食で暮らすことはほぼ拷問に近いと結論を下しました。

相も変わらずキューブやチューブの形のそれは、悲惨なものでした。

そこで、スカイラブの食事は、栄養学的な必要性よりも

食べやすさを優先させることで、以前のものより大幅に改善されたのです。

(当社比)

各宇宙飛行士には、プライベートな空間も一応用意されました。

カーテン、寝袋、各自のロッカーを備えた、

小さなウォークインクローゼットサイズのプライベートな寝室です。

設計者はまた、飛行士の快適さと地球での検査結果を得るために、

正確な排泄物が取れるシャワーとトイレの設置にこだわりました。

人体からの廃棄物のサンプルは研究のために非常に重要な資料なので、

万が一救助ミッションが行われる事態になってもこの確保が優先されたはずです。

スカイラブでは、尿を飲料水に変えるなどのリサイクルシステムはなく、

廃棄物を宇宙に捨てるという処理も行いませんでした。

軌道上ワークショップの下には液体酸素タンクがありますが、

エアロックを通過したゴミや廃水を保管するために使用されたのみでした。

■ 運用の歴史 完成と打ち上げ

1969年8月8日、マクドネル・ダグラス社との契約を受注し、

オービタルワークショップは1970年2月にNASAのコンテストの結果

「スカイラブ」と改名されました。

スカイラブは1973年5月14日に改良型サターンVによって打ち上げられます。

打ち上げと展開の際に、サンシェードと太陽電池パネルの1つを失い、

ステーションの電力は大幅に不足するという事故に見舞われました。

有人ミッションは、スカイラブ2、スカイラブ3、スカイラブ4が行われ、

スカイラブ5はスタンバイしていましたが中止になっています。

スカイラブ2司令 ピート・コンラッド

スカイラブ3司令 アラン・ビーン

オービタルワークショップは1970年2月にNASAのコンテストの結果

「スカイラブ」と改名されました。

スカイラブは1973年5月14日に改良型サターンVによって打ち上げられます。

打ち上げと展開の際に、サンシェードと太陽電池パネルの1つを失い、

ステーションの電力は大幅に不足するという事故に見舞われました。

有人ミッションは、スカイラブ2、スカイラブ3、スカイラブ4が行われ、

スカイラブ5はスタンバイしていましたが中止になっています。

スカイラブ2司令 ピート・コンラッド

スカイラブ3司令 アラン・ビーン

スカイラブ4司令 ジェラルド・カー

3人ともなんか同じようなタイプに見えるのはわたしだけでしょうか。

ヘアスタイルのせいかしら。

3人ともなんか同じようなタイプに見えるのはわたしだけでしょうか。

ヘアスタイルのせいかしら。

ちなみにこれがスカイラブのシャワー施設。

起源よく入っているのはコンラッドですが、

この人はすきっ歯で有名?でした。

起源よく入っているのはコンラッドですが、

この人はすきっ歯で有名?でした。

今なら「信頼できない」とか言われて宇宙飛行士になれなかったかもですね。

入浴は、温水の入った加圧ボトルをシャワーの配管に連結し、

中に入ってカーテンを固定した後行います。

シャワーの上部にプッシュボタン式のノズルが硬質ホースで接続されていて、

1回のシャワーで約2.8リットルの水が使用できます。

水は個人衛生水タンクから汲み上げる仕組みで、計算量しか搭載していないので、

液体石鹸と水の使用は慎重に計画され、入浴は週に1回と決まっていました。

宇宙シャワーを最初に使用した宇宙飛行士の感想は、

「予想以上に使用するのにかなりの時間がかかったが、いい匂いで出てくる」

シャワーを設置し使用済みの水を放散する時間を含めて、

全行程でなんと約2時間半かかるのだとか。

苦行か。

シャワー操作手順は以下の通り。

1、加圧水筒にお湯を入れ、天井に取り付ける

2、ホースを接続し、シャワーカーテンを引き上げる

3、水を吹きかける

4、液体石鹸を塗布し、さらに水を噴射してすすぐ

5、液体をすべて掃除機で吸い取り、アイテムをお片付け

宇宙で入浴する際の大きな懸念事項の1つは、

水滴が間違った場所に浮かんで電気ショートを起こすことです。

したがって、真空水システムはシャワーに不可欠なものでした。

排水は廃棄袋に注入され、そのまま廃棄タンクに入れられます。

また、スカイラブでは、クルーごとに色分けされた

縫い目のあるレーヨン製のタオルが420枚搭載されていました。

使い捨てか・・まあどっちにしろ洗濯できないしな。

最初の有人ミッションであるスカイラブ2は、

悲惨な状態のままであったステーションの修理がミッションとなりました。

乗組員は日除けを展開してステーションの温度を許容レベルまで下げ、

オーバーヒートを防ぐことに成功しました。

クルーは2回の宇宙遊泳(船外活動:EVA)を行い、

スカイラブとともに28日間軌道上に滞在しました。

スカイラブ3の打ち上げ日は1973年7月28日、続いて

1973年11月16日にはスカイラブ4がほとんど立て続けに打ち上げられ、

ミッション期間は段々伸びて59日間と84日間となりました。

中に入ってカーテンを固定した後行います。

シャワーの上部にプッシュボタン式のノズルが硬質ホースで接続されていて、

1回のシャワーで約2.8リットルの水が使用できます。

水は個人衛生水タンクから汲み上げる仕組みで、計算量しか搭載していないので、

液体石鹸と水の使用は慎重に計画され、入浴は週に1回と決まっていました。

宇宙シャワーを最初に使用した宇宙飛行士の感想は、

「予想以上に使用するのにかなりの時間がかかったが、いい匂いで出てくる」

シャワーを設置し使用済みの水を放散する時間を含めて、

全行程でなんと約2時間半かかるのだとか。

苦行か。

シャワー操作手順は以下の通り。

1、加圧水筒にお湯を入れ、天井に取り付ける

2、ホースを接続し、シャワーカーテンを引き上げる

3、水を吹きかける

4、液体石鹸を塗布し、さらに水を噴射してすすぐ

5、液体をすべて掃除機で吸い取り、アイテムをお片付け

宇宙で入浴する際の大きな懸念事項の1つは、

水滴が間違った場所に浮かんで電気ショートを起こすことです。

したがって、真空水システムはシャワーに不可欠なものでした。

排水は廃棄袋に注入され、そのまま廃棄タンクに入れられます。

また、スカイラブでは、クルーごとに色分けされた

縫い目のあるレーヨン製のタオルが420枚搭載されていました。

使い捨てか・・まあどっちにしろ洗濯できないしな。

最初の有人ミッションであるスカイラブ2は、

悲惨な状態のままであったステーションの修理がミッションとなりました。

乗組員は日除けを展開してステーションの温度を許容レベルまで下げ、

オーバーヒートを防ぐことに成功しました。

クルーは2回の宇宙遊泳(船外活動:EVA)を行い、

スカイラブとともに28日間軌道上に滞在しました。

スカイラブ3の打ち上げ日は1973年7月28日、続いて

1973年11月16日にはスカイラブ4がほとんど立て続けに打ち上げられ、

ミッション期間は段々伸びて59日間と84日間となりました。

宇宙空間で2ヶ月半っていうのもなかなかの拷問のような気がします。

また、中止となったスカイラブ5以外にも、

レスキューのためのスカイラブが待機していたそうです。

また、中止となったスカイラブ5以外にも、

レスキューのためのスカイラブが待機していたそうです。

5名乗りのレスキュー用モジュール これはひどい。

アフリカから奴隷を運んでくる船か。

宇宙空間に出てしまえば、何というか覚悟も決まるのですが、

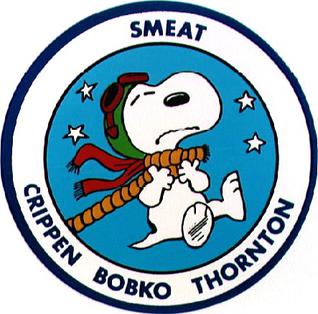

1972年には奇特なことに、56日間、地球上の低圧で過ごした

スカイラブ医療実験高度試験(SMEAT)の3人のクルーがいました。

SMERTクルーのエンブレム

クルーのクリッペン、ボブコ、ソーントン

医療実験装置の評価、そしてスカイラブのハードウェアのテストのために

完全重力下での宇宙飛行アナログ試験として行われたものです。

医療知識は得られた、と穏便な?書き方をしていますが、

SMEATの主な目的は、スカイラブミッションで使用するために提案された

機器と手順を評価することの他に、

試験室に閉じ込められたクルーの生理学的データの基準値を取得し、

ゼロGで生活するスカイラブの軌道上のクルーと比較することでした。

その結果、スカイラブの尿処理システムの欠陥が明らかになりました。

彼らの尊い犠牲のおかげで、(死んでませんが)

スカイラブのトイレは、軌道上でのミッションの後、

宇宙飛行士から広く賞賛されることになったのでした。

宇宙にいけないのに、宇宙並みの苦労をしたクルーですが、

そんな彼らの様子は報道陣によってカメラに収められたりしました。

宇宙でもないのに酸素マスクを着用していたため、

入場時に報道陣と話すことはできませんでしたが、

報道陣の一人にサイン入り写真を渡すなどして大いに楽しんだようです。

サインをもらった中には、NASAの関係者も多数いたということですが、

なぜ彼らが地上クルーのサインを欲しがったのかは謎です。

そして、宇宙ほど危険でないとはいえ、クルーは1/3バールの圧力、

そして70%の酸素濃度にさらされ、

閉回路テレビに逐一チャンバー内の行動を映像に撮られていました。

これはある意味宇宙にいるよりストレスかもしれません。

56日間のSMEATシミュレーションでは、スカイラブの模擬シャワーも使用され、

クルーは「良い経験になった」(棒)と述べています。

■実験成果

これで終わるのも何なので、実験成果について書いておきます。

実験は大きく6つのカテゴリーに分けられました。

1、生命科学 - 人間の生理学、生物医学の研究、概日リズム(マウス、ブヨ)

2、太陽物理学と天文学 - 太陽の観測(8台の望遠鏡と個別の装置)

コホーテック彗星(スカイラブ4)、恒星の観測、宇宙物理学

3、地球資源-鉱物資源、地質、ハリケーン、土地と植生のパターン

4、材料科学 - 溶接、ろう付け、金属溶解、結晶成長、水・流体力学

5、学生が提案した19種類の研究

器用さの実験や、低重力下でのクモによる網紡ぎの実験など

6、その他 - 人間の適応性、作業能力、器用さ、生息地の設計・運営

スカイラブ2は、ステーションの修理があったため、

実験に費やせる時間が予定より少なくなりましたが、

スカイラブ3号とスカイラブ4号は、クルーが環境に慣れ、

地上管制官との快適な作業関係を確立し、当初の計画を上回る成果を上げました。

ジョン・ホプキンス大学のリカルド・ジャッコーニは、

スカイラブに搭載された太陽からの放射の研究な度によって、

X線天文学という分野の誕生に寄与した功績を讃えられ、

2002年のノーベル物理学賞を共同受賞しています。

どう考えてもこの件で一番ご苦労様だったのは地上クルーの3人ですね。

彼らには決して各種勲章は与えられませんが。

続く。

彼らの尊い犠牲のおかげで、(死んでませんが)

スカイラブのトイレは、軌道上でのミッションの後、

宇宙飛行士から広く賞賛されることになったのでした。

宇宙にいけないのに、宇宙並みの苦労をしたクルーですが、

そんな彼らの様子は報道陣によってカメラに収められたりしました。

宇宙でもないのに酸素マスクを着用していたため、

入場時に報道陣と話すことはできませんでしたが、

報道陣の一人にサイン入り写真を渡すなどして大いに楽しんだようです。

サインをもらった中には、NASAの関係者も多数いたということですが、

なぜ彼らが地上クルーのサインを欲しがったのかは謎です。

そして、宇宙ほど危険でないとはいえ、クルーは1/3バールの圧力、

そして70%の酸素濃度にさらされ、

閉回路テレビに逐一チャンバー内の行動を映像に撮られていました。

これはある意味宇宙にいるよりストレスかもしれません。

56日間のSMEATシミュレーションでは、スカイラブの模擬シャワーも使用され、

クルーは「良い経験になった」(棒)と述べています。

■実験成果

これで終わるのも何なので、実験成果について書いておきます。

実験は大きく6つのカテゴリーに分けられました。

1、生命科学 - 人間の生理学、生物医学の研究、概日リズム(マウス、ブヨ)

2、太陽物理学と天文学 - 太陽の観測(8台の望遠鏡と個別の装置)

コホーテック彗星(スカイラブ4)、恒星の観測、宇宙物理学

3、地球資源-鉱物資源、地質、ハリケーン、土地と植生のパターン

4、材料科学 - 溶接、ろう付け、金属溶解、結晶成長、水・流体力学

5、学生が提案した19種類の研究

器用さの実験や、低重力下でのクモによる網紡ぎの実験など

6、その他 - 人間の適応性、作業能力、器用さ、生息地の設計・運営

スカイラブ2は、ステーションの修理があったため、

実験に費やせる時間が予定より少なくなりましたが、

スカイラブ3号とスカイラブ4号は、クルーが環境に慣れ、

地上管制官との快適な作業関係を確立し、当初の計画を上回る成果を上げました。

ジョン・ホプキンス大学のリカルド・ジャッコーニは、

スカイラブに搭載された太陽からの放射の研究な度によって、

X線天文学という分野の誕生に寄与した功績を讃えられ、

2002年のノーベル物理学賞を共同受賞しています。

どう考えてもこの件で一番ご苦労様だったのは地上クルーの3人ですね。

彼らには決して各種勲章は与えられませんが。

続く。