映画「駆逐艦雪風」最終回です。

本日冒頭画像を見て、またまた一瞬だけの場面に、

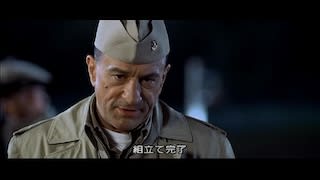

軍上層部の偉い人役であの俳優が出ているな、と察した方、あなたは正しい。

それは後にお話しするとして、続きと参りましょう。

本日冒頭画像を見て、またまた一瞬だけの場面に、

軍上層部の偉い人役であの俳優が出ているな、と察した方、あなたは正しい。

それは後にお話しするとして、続きと参りましょう。

■ 空襲

母と上司である手島艦長の妹、木田勇太郎が密かに心を寄せる女性、

雪子が慰問にやってきた日、木田は海兵出の士官である弟、

勇二が回天特攻で散華したという報せを受けます。

そのことを真っ先に伝えるべき母親に、なぜかそれを言えぬまま、

雪子相手に木田が泣いていると、空襲警報がありました。

施設内の防空壕に避難した三人。

爆音が響く壕内で、度胸が座っているのか根が明るすぎるのか、

母親は息子に向かって、

「こんな人(雪子)がいるのに何も言わないのは水臭い」

などと斜め上の説教をしてきます。

カーチャン、今はそれどころじゃないんだってば。

しかしカーチャンはズケズケと雪子の歳(22歳)を聞き、

息子は26歳(長門勇は30歳)なので結婚させたいと思っていたが、

あなたのようなお知り合いがいて安心しました、などと言うのです。

しかも、

雪子が慰問にやってきた日、木田は海兵出の士官である弟、

勇二が回天特攻で散華したという報せを受けます。

そのことを真っ先に伝えるべき母親に、なぜかそれを言えぬまま、

雪子相手に木田が泣いていると、空襲警報がありました。

施設内の防空壕に避難した三人。

爆音が響く壕内で、度胸が座っているのか根が明るすぎるのか、

母親は息子に向かって、

「こんな人(雪子)がいるのに何も言わないのは水臭い」

などと斜め上の説教をしてきます。

カーチャン、今はそれどころじゃないんだってば。

しかしカーチャンはズケズケと雪子の歳(22歳)を聞き、

息子は26歳(長門勇は30歳)なので結婚させたいと思っていたが、

あなたのようなお知り合いがいて安心しました、などと言うのです。

しかも、

「この子は『雪風』のような美人じゃないと結婚せんと言うてました。

じゃが、あなたなら大丈夫、『雪風』より美人じゃ」

じゃが、あなたなら大丈夫、『雪風』より美人じゃ」

木田が雪子は艦長の妹さんだ、と母親を叱責すると、

彼女は慌てて雪子に謝り出すのでした。

志願の烹炊下士官である息子と士官の家族との結婚は

当時の世間的常識からあり得ないことだからです。

彼女は慌てて雪子に謝り出すのでした。

志願の烹炊下士官である息子と士官の家族との結婚は

当時の世間的常識からあり得ないことだからです。

■ 作戦

戦況はより日本に不利に傾きつつありました。

ついに敵主力勢が沖縄への上陸を開始したのです。

ついに敵主力勢が沖縄への上陸を開始したのです。

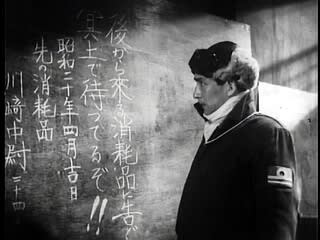

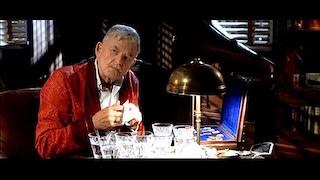

ここは聯合艦隊司令部。

ここで「天一号作戦」について滔々と説明しているのは、

そう、我らが丹波哲郎です。

「先に『天一号作戦』が発動され、沖縄攻撃の指令が降った。

本日、さらに次の下命があった。

伊藤第二艦隊司令長官は、麾下の『大和』『矢矧』『冬月』『初霜』

『朝霜』『磯風』『浜風』『雪風』を以て、海上特別攻撃隊を編成し、

四月八日黎明を期し、沖縄に突入。所在敵艦船を撃滅。

なお、作戦要領は次のとおり」

ここで「天一号作戦」について滔々と説明しているのは、

そう、我らが丹波哲郎です。

「先に『天一号作戦』が発動され、沖縄攻撃の指令が降った。

本日、さらに次の下命があった。

伊藤第二艦隊司令長官は、麾下の『大和』『矢矧』『冬月』『初霜』

『朝霜』『磯風』『浜風』『雪風』を以て、海上特別攻撃隊を編成し、

四月八日黎明を期し、沖縄に突入。所在敵艦船を撃滅。

なお、作戦要領は次のとおり」

このワンシーンだけの登場にも関わらず、タイトルに大きく

写真と名前を扱われるのはそれが丹波哲郎だからですが、

この役どころはそもそも、一体実在の誰のつもり?

参謀飾緒をつけて作戦命令を下していることからも、

連合艦隊参謀長草鹿龍之介中将ではないかと思われるのですが、

全く本人と似ても似つかないのはもちろん、おそらく本人は

草鹿龍之介どころか、誰を演じているか全く気にもしてなさそうです。

当時の軍人らしくない、額にぱらりとかかる長髪をなでつけもせず、

そう、まるでよその撮影現場からやってきて台本まる読みしているような。

(違ってたらごめんなさい)

写真と名前を扱われるのはそれが丹波哲郎だからですが、

この役どころはそもそも、一体実在の誰のつもり?

参謀飾緒をつけて作戦命令を下していることからも、

連合艦隊参謀長草鹿龍之介中将ではないかと思われるのですが、

全く本人と似ても似つかないのはもちろん、おそらく本人は

草鹿龍之介どころか、誰を演じているか全く気にもしてなさそうです。

当時の軍人らしくない、額にぱらりとかかる長髪をなでつけもせず、

そう、まるでよその撮影現場からやってきて台本まる読みしているような。

(違ってたらごめんなさい)

上のセリフを言う際、丹波は視線を手前のカメラ横にやりながら、

特に参加艦艇名を列挙する際、明らかにカンペを『読んで』います。

本作戦参加の駆逐艦群に「涼月」「霞」の名前がなかったのは、

この時丹波哲郎が見落としたせいかもしれません。

しかし何やらせても様になってしまうのが困ったもんです(笑)

丹波、これだけをなんとかこなすと、あとは手元の「作戦資料」を手に取り、

ここからは堂々と?次の文章を読みあげます。

「一つ、艦隊は八日黎明沖縄に突入し、敵艦船を撃滅!」

(ここで丹波、ドヤ顔で一座を見回す)

特に参加艦艇名を列挙する際、明らかにカンペを『読んで』います。

本作戦参加の駆逐艦群に「涼月」「霞」の名前がなかったのは、

この時丹波哲郎が見落としたせいかもしれません。

しかし何やらせても様になってしまうのが困ったもんです(笑)

丹波、これだけをなんとかこなすと、あとは手元の「作戦資料」を手に取り、

ここからは堂々と?次の文章を読みあげます。

「一つ、艦隊は八日黎明沖縄に突入し、敵艦船を撃滅!」

(ここで丹波、ドヤ顔で一座を見回す)

「一つ、余力あらば陸岸に乗り上げ、砲台となって

全弾打ち尽くすまで敵上戦闘に協力す!」

(またも一座を見回す)

「一つ、さらに生命あらば艦隊全将兵は上陸して敵陣に切り込む!」

(またも見回す)

全弾打ち尽くすまで敵上戦闘に協力す!」

(またも一座を見回す)

「一つ、さらに生命あらば艦隊全将兵は上陸して敵陣に切り込む!」

(またも見回す)

「以上」

(丹波哲郎の出番終わり)

(丹波哲郎の出番終わり)

■ 上陸

特攻作戦に出撃が決まった「雪風」は出撃前の最後の時間を過ごしています。

「雪風」の母港は呉だったと言うことですが、撮影は横須賀で行われました。

「雪風」の母港は呉だったと言うことですが、撮影は横須賀で行われました。

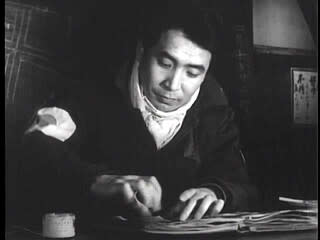

「雪風」の烹炊では、木田がなんちゃって寿司職人になり、

同僚に寿司を振る舞ってやっていました。

「玉子!」

同僚に寿司を振る舞ってやっていました。

「玉子!」

「そういうときは”ギョク”と言ってもらいたいなあ」

「ちぇっ、言うことだけは一人前でいやあがる」

ただし、物資不足のおり、玉子はたくあんで代用です。

木田は戦死した烹炊長からいつのまにか寿司の握り方を習っていました。

「ちぇっ、言うことだけは一人前でいやあがる」

ただし、物資不足のおり、玉子はたくあんで代用です。

木田は戦死した烹炊長からいつのまにか寿司の握り方を習っていました。

「一度でいいから烹炊長に握ってもらいたかったなあ」

大野の言葉につい目をふせる面々。

そこに加納少尉が、最後の上陸のため内火艇が出ると言いに来ました。

「酒屋町の彼女には義理は済んだのかい」

「眠ってる子を起こすなよ」(ふっ)

あくまでもクールな遊び人を気取る大野。

木田は、最後の上陸と聞いて、あることを決心しました。

「眠ってる子を起こすなよ」(ふっ)

あくまでもクールな遊び人を気取る大野。

木田は、最後の上陸と聞いて、あることを決心しました。

自分で握った寿司を手土産に、手島家にやってきました。

木田の目的はもちろん手島雪子に最後の挨拶をすることです。

しかし、何度呼びかけても手島家からは誰も出てきませんでした。

木田の目的はもちろん手島雪子に最後の挨拶をすることです。

しかし、何度呼びかけても手島家からは誰も出てきませんでした。

悄然として木田は帰路をたどりますが、

聴こえてきたオルガンと子供の歌声にふと足を止めます。

聴こえてきたオルガンと子供の歌声にふと足を止めます。

そこは寺院に併設されていた孤児院でした。

子供の声に微笑んで歩き出した木田ですが、そのとき気づきました。

子供たちの輪の中で「赤とんぼ」を歌っている大野がいることに。

放蕩児を気取っていた大野が、今生最後となるかもしれない上陸で

自分と同じ孤児院の親のいない子供たちと過ごしていたのです。

自分と同じ孤児院の親のいない子供たちと過ごしていたのです。

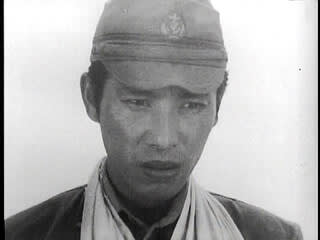

木田が驚きで目を見張っていると、大野は

「さあ、もう一曲歌ったらみんなでお寿司を食べようか」

上陸前、木田に無理やり握らせた三人前の寿司は、

子供たちへのお土産だったのでした。

大野が子供たちと歌う「夕焼けこやけ」を背に、

木田は海に向かって歩き、心の中でこう呼びかけます。

雪子さん。

今しっかりとあなたの心のこもった千人針を身につけ、

出撃できる自分は、日本一の果報者と思っています。

ただ、最後に今一度お会いできなかったことが残念です。

雪子さん、お幸せに。

沖縄の空からお祈り申し上げております。

■ 出撃

木田は海に向かって歩き、心の中でこう呼びかけます。

雪子さん。

今しっかりとあなたの心のこもった千人針を身につけ、

出撃できる自分は、日本一の果報者と思っています。

ただ、最後に今一度お会いできなかったことが残念です。

雪子さん、お幸せに。

沖縄の空からお祈り申し上げております。

■ 出撃

「皇国の荒廃は当にこの一挙にあり。」

「帝国海軍は『大和』以下全力を挙げて沖縄周辺の敵艦隊に対し、

最後の総攻撃を決行せんと出撃した。」

その「雪風」では・・

烹炊の木田たちは絶対に沈まない「大和」の攻撃を機に、

海軍が一気に反撃に出るのだろう、と尚意気軒昂でした。

「その『不沈艦』を『雪風』がまた守ってるんだからな!」

烹炊の木田たちは絶対に沈まない「大和」の攻撃を機に、

海軍が一気に反撃に出るのだろう、と尚意気軒昂でした。

「その『不沈艦』を『雪風』がまた守ってるんだからな!」

そのとき、「第一警戒配備につけ」と放送がありました。

「戦闘配備につけ!」

実際の「雪風」とは全く違いますが、この映画では

護衛艦「ゆきかぜ」の訓練の様子を動画で見ることができます。

これはボフォース60口径40ミリ機関砲です。

この銃架が回転する様子も見ることができます。

「雪風」の実際の機銃は九六式の25ミリでした。

「敵機発見!」

海軍艦とは違う戦後の最新装備であることは作る方も百も承知ですが、

防衛庁のタイアップを取り付けた時点で、歴史的な齟齬は百も承知で

現行の護衛艦を紹介する約束が同庁とできていたのだと思われます。

対空戦闘が始まりました。

防衛庁のタイアップを取り付けた時点で、歴史的な齟齬は百も承知で

現行の護衛艦を紹介する約束が同庁とできていたのだと思われます。

対空戦闘が始まりました。

航空機と「大和」は模型による特撮です。

対空戦闘ですが、一応サービスシーンとして、

対潜迫撃砲のヘッジホッグらしきものの作動も一瞬映ります。

ちなみに「雪風」の対潜兵器は爆雷だけでした。

対潜迫撃砲のヘッジホッグらしきものの作動も一瞬映ります。

ちなみに「雪風」の対潜兵器は爆雷だけでした。

戦闘中、粛々と糧食を作り、配る烹炊の木田。

食缶を持って甲板に走り出て、激しい戦闘に思わずたじろぎます。

食缶を持って甲板に走り出て、激しい戦闘に思わずたじろぎます。

そのとき「大和」に爆弾が命中しました。

「はっ・・・!『大和』が・・・!」

「はっ・・・!『大和』が・・・!」

救助に向かうという声に対し、艦長は、

「この作戦はいつもとは訳が違う。特攻なんだ!

このまま沖縄を見殺しにできるか!

よし、手島が責任を取る。取り舵いっぱい!」

しかしそのとき、艦隊本部からの無線が届きました。

作戦中止、人員救助のうえ帰投せよという命令です。

「この作戦はいつもとは訳が違う。特攻なんだ!

このまま沖縄を見殺しにできるか!

よし、手島が責任を取る。取り舵いっぱい!」

しかしそのとき、艦隊本部からの無線が届きました。

作戦中止、人員救助のうえ帰投せよという命令です。

そして「雪風」は特攻作戦の死の海からまた生還しました。

「はあ・・・また『雪風』が生き残っちゃったなあ・・」

「はあ・・・また『雪風』が生き残っちゃったなあ・・」

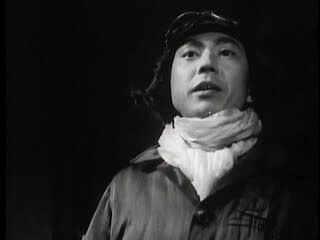

木田はいきなり厨房の外にペンキ缶を掴んで走り出しました。

何をするかと思えば、

「雪風」の戦果マークを消し始めました。

「ばかやろ〜〜〜!」

加納少尉はじめ同僚が駆け寄ってきます。

「何をするんだ。俺たちの大事な戦果じゃないか」

そこで、「大和」は沈んでしまったし、「雪風」は逃げ出してきたんだ、

「雪風」を卑怯者にはしたくないんだ、と一人騒ぐ木田。

「何をするんだ。俺たちの大事な戦果じゃないか」

そこで、「大和」は沈んでしまったし、「雪風」は逃げ出してきたんだ、

「雪風」を卑怯者にはしたくないんだ、と一人騒ぐ木田。

そんな木田を嗜めるために出てくる艦長。

畏れ多くも艦長に向かって烹炊下士官である木田はこんなことを。

畏れ多くも艦長に向かって烹炊下士官である木田はこんなことを。

「艦長、もう一回引き返しましょう!

雪風一艦だけでも突っ込ませてください!

突っ込みましょう!

艦長、艦長はそんな意気地なしなんですか?

艦長は腰抜けだい!艦長の腰抜け!」

色んな意味でもう無茶苦茶です。

そもそも、今更引き返してどこに突っ込むつもりなのか木田。

即座に艦内牢屋に放り込まれても仕方ないこの木田の暴言に対し、

手島艦長は穏やかに、

「木田、軍人勅諭を知っているな?

上官の命令は天皇陛下の命令だぞ」

脊髄反射でサッと姿勢を正してしまうその場の面々。

流石に木田は艦長を追いかけて謝罪をしようとしますが、

艦長は何もいうな、とあくまでも静かに答え、そして・・・。

艦長は何もいうな、とあくまでも静かに答え、そして・・・。

「お前に知らすことがあるんだ」

「・・・は?」

「雪子は出撃前の空襲で死んだよ」

艦長はそう一言告げてその場を去りました。

「・・うわあああああああっ!」

咆哮しながら「ゆきかぜ」甲板を全力疾走する木田。

「・・うわあああああああっ!」

咆哮しながら「ゆきかぜ」甲板を全力疾走する木田。

「大和は沈んだ・・・

雪子さんは死んだ・・・

わしゃどうしたらいいんだい・・・・

雪風、お前はなんで沈まなかったんだ。

ばかやろう!死に損ない!

雪子さんは死んだ・・・

わしゃどうしたらいいんだい・・・・

雪風、お前はなんで沈まなかったんだ。

ばかやろう!死に損ない!

・・・・・雪子さん・・・・・」

■ 終戦

そして戦争は終わりました。

「雪風」は賠償艦船の一環として中国海軍に引き渡されることになりました。

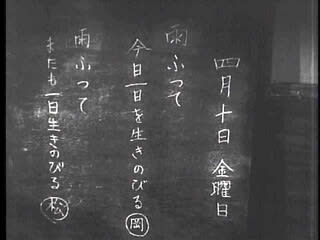

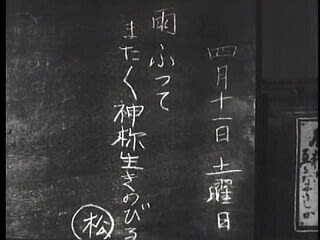

「雪風」が祖国の港を最後に離れた昭和21年7月1日、

長浦の港は風雨が激しく降り注いでいたといいます。

長浦の港は風雨が激しく降り注いでいたといいます。

往きて二度と戻らぬ「雪風」の姿を、木田勇太郎は埠頭で見送っていました。

そこにやってきたのは手島元艦長と、

「雪風」を設計した山川元技術中佐でした。

「君だけは見送りに来てくれると思っていたよ」

「雪風」を設計した山川元技術中佐でした。

「君だけは見送りに来てくれると思っていたよ」

まるでムショ帰りのようにむさ苦しくなった木田です。

「しかし、せっかく無傷で戦い抜いた『雪風』を・・・」

「しかし、せっかく無傷で戦い抜いた『雪風』を・・・」

「いや、木田”くん”」

艦長、すっかり民間人モードです。

切り替えの早い人と見た。

「『雪風』の名は全世界に知れ渡ったんだ。

これから中国所属の船になろうと、必ず栄光の道を歩むと思う」

「そうだ、そうだよ。

『雪風』の名は永遠に消えはしない」

『雪風』の名は永遠に消えはしない」

この映画が撮影された1963年当時、まだ「雪風」は現役でした。

1964年の観艦式にも参加しているのですが、

翌年予備艦編入し、1970年には正式に除籍となりました。

元「雪風」乗組員が中心となって保存のため返還要求を行い、

返還は実現手前まで来ていたということですが、台湾からは

台風で浸水したから不可能、という返事によって実質拒否されたのです。

これについては、日中国交正常化に伴い、日本が台湾と断交することがわかり

それが台湾の動きにストップをかけたとする説が存在します。

1964年の観艦式にも参加しているのですが、

翌年予備艦編入し、1970年には正式に除籍となりました。

元「雪風」乗組員が中心となって保存のため返還要求を行い、

返還は実現手前まで来ていたということですが、台湾からは

台風で浸水したから不可能、という返事によって実質拒否されたのです。

これについては、日中国交正常化に伴い、日本が台湾と断交することがわかり

それが台湾の動きにストップをかけたとする説が存在します。

つまり、台湾は、日本が中国を選び、台湾を切ることが決定した時から、

日本の返還要請に応えるつもりはなかったというのです。

日本の返還要請に応えるつもりはなかったというのです。

埠頭に立ち、「雪風」の最後の姿を見届ける三人。

「笑って見送ってやろうじゃないか」

このとき、風雨が強かったという史実を再現するために、

台風の途中のような風の強い日に撮影が行われたらしく、

二人の持っている傘が風に煽られて、持つのも大変そうです。

「笑って」といいつつ、誰も笑っていませんが。

「笑って見送ってやろうじゃないか」

このとき、風雨が強かったという史実を再現するために、

台風の途中のような風の強い日に撮影が行われたらしく、

二人の持っている傘が風に煽られて、持つのも大変そうです。

「笑って」といいつつ、誰も笑っていませんが。

岸壁に砕ける波がすごい。本当に台風だったんじゃないかな。

「雪風、雪風・・・!

わしがついてるのを忘れるな!」

自分が手がけた軍艦をこよなく愛した一人の男の戦記、それがこの映画です。

実際の護衛艦「ゆきかぜ」の姿が映像に残されているというだけでも、

歴史の「記録」として大変貴重なフィルムだとまずこの点を評価します。

そこには、命の大切さとか戦争はやっちゃいけないですよとか、

正直映画の受け手にとっては当たり前「すぎる」いつものメッセージもなく、

英雄でもなんでもない、一人の平凡な男の戦時に起こる出来事が

稀有の軍艦の存在を軸として描かれた、後味の良い佳作でした。

「雪風、雪風・・・!

わしがついてるのを忘れるな!」

自分が手がけた軍艦をこよなく愛した一人の男の戦記、それがこの映画です。

実際の護衛艦「ゆきかぜ」の姿が映像に残されているというだけでも、

歴史の「記録」として大変貴重なフィルムだとまずこの点を評価します。

そこには、命の大切さとか戦争はやっちゃいけないですよとか、

正直映画の受け手にとっては当たり前「すぎる」いつものメッセージもなく、

英雄でもなんでもない、一人の平凡な男の戦時に起こる出来事が

稀有の軍艦の存在を軸として描かれた、後味の良い佳作でした。