映画「東京裁判」を最初に観たときに最も衝撃的だったのは

アメリカ人の弁護人がまるで本国の法廷にいるように

手振りを加えながら、こう言った瞬間でした。

「我々は、原爆を投下した者の名前を挙げることができる」

今ほど近代史についての知識がないあの頃でも、東京裁判が戦勝国の側に立った

いわば「見せしめのためのリンチ」であることくらいは理解していたので、

戦勝国=正義という前提のこの裁判において、原爆投下を何れにしても

非難の色合いで述べるなど、いかに日本側の弁護人であっても許されるのか、とショックでした。

陸軍の軍服に身を包んで火を噴くがごとく流麗な弁舌を繰るその人の姿は、

こういうことに至極敏感なわたしにとって「かっこいい」の一言につきたのです。

その後、東京裁判そのものに興味を持つようになったのは

もしかしたらこのブレイクニー少佐への衝撃が理由だったかもしれません。

通称東京裁判、極東国際軍事裁判が開廷されることになったとき、

早々に陣容を整えていた判事、検事側に対し、弁護側は開廷直前になっても

主任弁護人の人数は揃わず、二人の被告を兼任する者もいたという実情で、

なんの準備もできないまま本番突入という心許ない状態でした。

これは何を意味するかというと、弁護人は裁判の体裁を整えるためにすぎず

裁判の形を取っているだけで、目的は戦争を起こした日本を

体良く戦争犯罪国に仕立て上げることにあったということです。

日本側にとっても、敵国人であったアメリカ人弁護人たちが、

日本人被告人を誠心誠意弁護してくれるのか、という疑問は

被告始め誰にとっても同じようにありました。

しかし、また後日お話しする予定のジョージ・ファーネス弁護人をはじめとして、

何人かの(あくまでも何人かの、です)米人弁護人たちは

裁判を通じて自分信念にも法の精神にも誠実であろうとしました。

1946年5月3日の極東国際軍事裁判開廷後から一ヶ月経った頃、

アメリカから到着したばかりの弁護人が5人、

一挙に辞任を申し出て帰国するということがありました。

いずれも本国では一流と言われる腕利きだったそうですが、

彼らにはふた通りの理由がありました。

ある者は日本に来てから、報酬を知りました。

「ニューヨーク並みの収入は保証できない」といわれてそれならば、と踵を返したのです。

また、帰国組の一人、ガイダー弁護人が言った

「我々は、単なるショーウィンドウのドレスになりたくない」

という言葉から窺えるように、裁判の一方性を見抜き、

弁護人の仕事はないとして仕事を忌避した者もいました。

もちろんそのどちらもが理由だったという人もいたでしょう。

残った弁護人たちはつまり、本国の収入がたいしたことがなく、

見せしめの裁判で形だけの弁護人になるのもやむなしと割り切った者か、

あるいはブレイクニーたちのように、そのような裁判の中においても、

法律家としての良心に恥じぬ任務遂行を決意した者、ということになります。

日本人の主任弁護士だった清瀬一郎博士は、

「これらの弁護士は、誠によく働いてくれた。

最近まで敵国の指導者であった者を、本当に弁護できるかどうか、

疑う向きもないではなかったが、いったん弁護を引き受けた以上、

自国の本国政府に反しても、弁護士たる任務を尽くすことに躊躇しない気魄を示した」

と書いています。

わたしが映画「東京裁判」で感激したあのシーンで、ブレイクニーは

梅津美治郎被告の弁護人として、スチムソン陸軍長官が

原子爆弾仕様の決定をしたことを証明する証拠を提出していました。

これは大変なことでした。

もしこの証拠提出が許されていたら、原爆投下はこの戦争中の

最大の人道的戦争犯罪として問題にされていたことになるのです。

この申し出がブレイクニーから出されたとき、イギリスの

コミンズ・カー検事は立ち上がって異議を申し立てました。

「連合国において、どんな武器が使用されたかということは、本審理になんの関係もない!」

ブレイクニー弁護人の答えはこうです。

「もし検事がハーグ条約第4をご存知なら、そのうちの陸戦法規にある、

一定の種類の型の武器、たとえば毒ガス、細菌など、

非戦闘員にも傷害を及ぼす武器の使用を禁ずる、という条項をご存知のはずである」

原子爆弾、すなわち非戦闘員を殺戮したこの武器は、ハーグ条約に抵触しているという主張です。

裁判長のウィリアム・ウェッブがこれを受けてブレイクニー弁護人とやりとりを始めました。

ウェッブ「かりに原子爆弾の投下が戦争犯罪であると仮定して、

それが本件になんの関係があるのか」

ブレイクニー「その一は、報復の権利である」

国際法では、敵が違法行為をすれば、これに対して報復(reprisal)の権利が生ずるので、

これが認められるならば日本の「戦争犯罪」も許されるという意味です。

ウェッブが、このリプライザルが成立するのは原爆投下後、

終戦までの3週間しかないことに言及すると、

ブレイクニーは、原爆投下以前の「アメリカの国際法違反」については

「他の証拠で立証する」

と言い放ち、投下後の三週間、

「この期間にかかる検事側の証拠書類はあった」

としたのですが、裁判長は無理押しにこの証拠申し出を却下してしまいました。

裁判の性質を考えると当然のことでしたが、

しかし仮にリプライザルが適応されていたら、

その間の「戦争犯罪」として糾弾されていたいくつかのBC級戦犯の

命は助かっていた可能性があるのです。

さて、今でこそ原爆について、どこで誰が原爆を決定したか

知らぬものはありませんが、当時はH・スチムソン長官が

原爆の製造と使用の決断を全て管理していたことは世界の誰も知りませんでした。

ついでに、このスチムソンは、日系アメリカ人の強制収容を

推進した人物でもあり、また、原爆投下後は自ら

「 原爆投下によって、戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われた」

という談話によって国内の人道的非難を早々に回避しています。

未だにアメリカという国の原爆に対する見解となっているこのセリフは、

この人物のオリジナルであったということです。

投下予定の一つに盆地で実験結果がわかりやすい京都があったのを、

「文化保護の理由から」頑強に外させたのもこの人物ですが、

これは彼の人類文化に対する敬意というよりは、この計画が

自分の頭越しに行われたため排除しただけ、という見方も濃厚です。

さて、東京裁判で日本が何か得たものがあったとすれば、

ブレイクニーらの働きによって、日本が真珠湾を攻撃することを

ルーズベルトが前もって知っていたということが明らかになったことでしょう。

これも今では周知のことですが、未だにそれを「陰謀論」で片付ける一派がいて、

それではこの裁判でのやり取りはどう解釈するのかと首をひねってしまいます。

この件についてジョセフ・キーナン検事が、アメリカ国務省の顧問、

バランタインを尋問した際、ブレイクニーが反対尋問を行いました。

ブレイクニー

「大統領の親電を発したのは12月7日の通牒(通達)を知ってからか?

6日の午後3時には、その前触れであるパイロットのメッセージを

国務省は入手していたのではないか?」

バランタイン

「そのパイロットのメッセージは、日本側の外交関係断絶を示すものではなかった」

親電、とはルーズベルトが天皇陛下に直接物申したもので、

「約1世紀前に国交が始まって上手く行ってきた日米関係だけど、

両国の平和を喪失せしめる自体が発生している。

これは悲劇の可能性をはらんでいるが、日本は日華事変をさっさと終わらせて、

それから陛下もこの危機を一掃する方法をお考えください」

とさっくりいうと(さっくりしすぎ?)こんな内容でした。

この親電は、結局陛下には届かなかったわけですが、つまり

アメリカ側は戦争が起こったことを前提にこれを書いているのです。

さらには、

ブ「12月7日の通牒は、宣戦布告でもなければ最後通牒でもない

というが、ルーズベルト大統領は ”これは戦争を意味する”と言わなかったか」

バ「そういうことを聞いたことがある」

ブ「ワシントン政府首脳は、電報を傍受して事前にそう思ったのか」

バ「それは知らない。

日本の通牒を受け取った時にはすでに日本は真珠湾を攻撃していた」

ブ「だが、11月26日、アメリカが回答を発する以前から、

大統領はじめ首脳部は、日本の行動を予測していたのではないか」

バ「自分の知る限りではコーデル・ハル長官は、

”日本は攻撃に移るかもしれない”と言ったことがある」

ブ「それでは日本の12月7日付の通牒が来つつあることを知ったとき、

これに重大な意味を認めたのではないか」

バ「日本が台輸送船団を6月に南下させたとの情報と関連していると考えた」

ブ「つまり宣戦布告と見なかったのか」

バ「それは知らない。とにかく、自体は急速度に展開したから」

バランタインの証言によれば、大統領が天皇陛下に向けた親電は

6日午後9時に発出されている、すなわち、

日本の最後通牒が渡される前

だったということになります。

傍受したパイロット・メッセージ(機動部隊の)により、

最後通牒が来ることも米首脳は予測していたということなんですね。

日本は最後通牒を手交するのが大使館の手違いで遅れてしまい、

1907年のハーグ条約、

「開戦前、ある時間をおき国交断絶または最後通牒をなすべし」

に条約違反してしまったということになるのですが、

これについての本裁判の判決は、意外や、「不問」でした。

何となれば、それ以前に

「日本は侵略戦争をしたことにより犯罪を犯しているから、

開戦前の通知で条約違反を問う必要はない」

という理由です。

侵略という大犯罪の前には、最後通牒の遅れという条約違反など、

喩えていうならば、殺人犯が逃走するときに赤信号を無視したことに

交通違反を科すようなもの、というわけですねわかります。

弁護団の方針は一にも二にも「天皇陛下にご迷惑をおかけしないこと」

でありましたが、アメリカの占領政策にもかかわることなので

結果としてはこれを勝ち取ることができました。 しかし、

「日本の立場を明らかにし国家的見地に立って、

侵略の汚名を払拭し、後世の誤解をなくすること」

という第一義的な弁護方針については全くこれを否定される判決となったわけです。

ま、最初からこういう判決を出すための裁判だったんですけどね。

ちなみに、ブレイクニー弁護人はこの後も、開戦に踏み切る前に

日本が戦争を回避しようと努力したことを証明しようと敢闘を続けました。

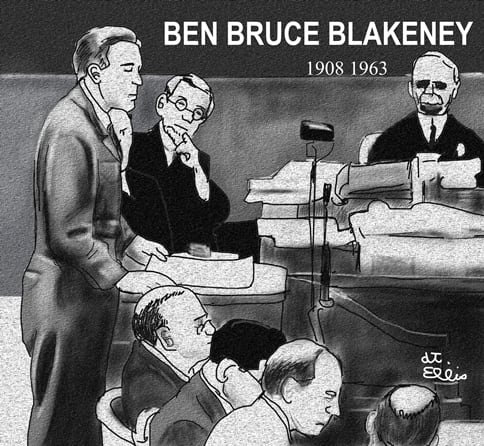

ベン・ブルース・ブレイクニーは1908年、オクラホマに生まれました。

オクラホマ大学、ハーバード大学を卒業し、弁護士活動をしていましたが、

1942年からは陸軍に入隊し、 日本課および戦時俘虜尋問班のチーフを務め、

そのために日本語も理解できたということです。

wikiからの転用ですが、原子爆弾がリプライザル適応であるとしたときの

ブレイクニーの弁論をあらためてここに挙げておきます。

「戦争は犯罪ではない。

戦争法規があることが戦争の合法性を示す証拠である。

戦争の開始、通告、戦闘の方法、終結を決める法規も

戦争自体が非合法なら全く無意味である。

国際法は、国家利益追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見做したことはない」

「歴史を振り返ってみても、戦争の計画、

遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はない。

我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。

しかし、そういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか。

“平和に対する罪”と名付けられた訴因は、故に当法廷より却下されねばならない」

「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは法律的に誤りである。

何故ならば、国際法は国家に対して適用されるものであって、個人に対してではない。

個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである。

戦争での殺人は罪にならない。

それは殺人罪ではない。戦争が合法的だからである。

つまり合法的人殺しである殺人行為の正当化である。

たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかった」

ここまでブレイクニーが陳述したとき、なぜか

同時通訳が停止し、日本語の速記録にはこの部分に「以下、通訳なし」と記載されました。

わたしが映画を見て衝撃を受けたのが、まさにこの部分でした。

文書の記録はありませんが、アメリカの映画会社によって

撮影されたフィルムに、ブレイクニーのこのときの弁論も残されたのです。

「キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、

我々は、広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。

投下を計画した参謀長の名も承知している。

その国の元首の名前も承知している。

彼らは、殺人罪を意識していたか?してはいまい。

我々もそう思う。

それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、

戦争自体が犯罪ではないからである。

何の罪科でいかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか。

原爆を投下した者がいる。

この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。

その者達が裁いているのだ。

彼らも殺人者ではないか」

胸が詰まるくらい、正論です。

しかし、ここが正論を述べて受け入れられる法廷ではなかったことは、

後世の歴史が示す通りです。

ブレイクニーは東京裁判終了後も日本に留まりました。

東京大学で英法を講義しながら、番町に弁護士事務所を開き、

民事刑事の弁護を引き受けて活動していたのですが、

仕事のために自家用のセスナを操縦して沖縄に向う途中、

伊豆半島の天城山の山中に衝突して死亡しました。

1963年3月4日没、享年55歳でした。

東京裁判での弁護人としてかつて「共闘した」三文字正平や清瀬博士は、

政府に申し出、かつての敵国人であったこの「日本の恩人」には、

法廷で堂々と法の正義を訴えた功績に対し勲二等が叙勲されました。

日本人弁護人たちはブレイクニーの郷里オクラホマにその勲章を送り、その死を悼んだのです。