スミソニアン航空博物館の航空旅客機シリーズ、

今日から1941年〜1958年のフェーズを見ていこうと思います。

今日から1941年〜1958年のフェーズを見ていこうと思います。

この時代は、

「The Heyday of Propeller Airlines」

(プロペラ航空機の全盛期)

という言葉に象徴されます。

「The Heyday of Propeller Airlines」

(プロペラ航空機の全盛期)

という言葉に象徴されます。

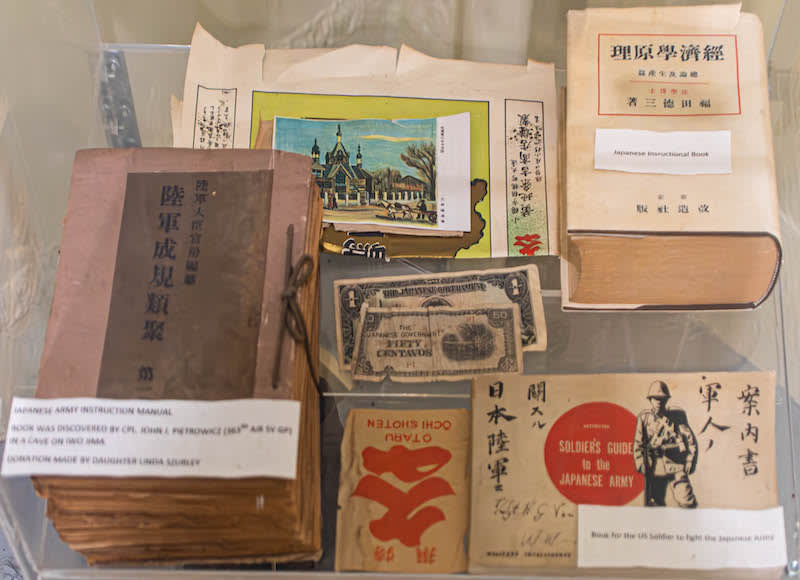

ところでなぜ1941年なのかというと、そう、

この年からアメリカは戦争に突入するわけですね。

この年からアメリカは戦争に突入するわけですね。

航空輸送は第二次世界大戦中および戦後、劇的に変化しました。

新技術は高度なピストンエンジン航空機の開発を可能にし、

航法と航空交通管制の問題に対する新たな解決策をもたらします。

航法と航空交通管制の問題に対する新たな解決策をもたらします。

連邦政府の規制下で、少数の大手航空会社が引き続き支配的な地位を維持し、

その間も、航空需要は着実に増加していきました。

旅行時間の短縮と運賃の低下により、航空旅行がますます身近なものになり、

飛行体験(つまり乗り心地ですね)も継続的に改善されていきました。

そして、1955年、アメリカ合衆国で航空機を利用する人の数が、

鉄道を利用する人を上回る日がついにきたのです。

1957年までに、大西洋横断の手段は完全に客船から飛行機に代わりました。

その間も、航空需要は着実に増加していきました。

旅行時間の短縮と運賃の低下により、航空旅行がますます身近なものになり、

飛行体験(つまり乗り心地ですね)も継続的に改善されていきました。

そして、1955年、アメリカ合衆国で航空機を利用する人の数が、

鉄道を利用する人を上回る日がついにきたのです。

1957年までに、大西洋横断の手段は完全に客船から飛行機に代わりました。

■ 機長(キャプテン)の「権限」

パイロットには、その地位の象徴として、軍隊風の制服が支給されました。

パン・アメリカン航空は、豪華客船のサービスをそのまm継承し、

パン・アメリカン航空は、豪華客船のサービスをそのまm継承し、

飛行艇を「クリッパー」と命名し、パイロットを「キャプテン」と呼び、

乗務員に海軍式の制服(白い帽子、紺色のダブルブレストジャケット、

袖口に階級章付き)を着用させ、他の航空会社もこれに倣いました。

これらの慣習の多くは、現在も続いており、この頃のパイロットの制服は、

100年経った今日もほとんど当時と変わっていません。

これらの慣習の多くは、現在も続いており、この頃のパイロットの制服は、

100年経った今日もほとんど当時と変わっていません。

トランスコンチネンタル&ウェスタンエア(TWA)のパイロットが

1931年に着用していたジャケットと帽子です。

帽子のエンブレムに、TWAの始まりとなった鉄道路線のシンボル、

「チーフ」という愛称のネイティブインディアンがあしらわれています。

1920年代後半まで、パイロットはオープンコックピットの航空機で飛行し、

フライングスーツ、ヘルメット、ゴーグルを着用していましたが、

時代が進んで閉鎖式コックピットが採用されるようになると、

このT.W.A.パイロットの制服のような「普通の」服装が可能になりました。

フライングスーツ、ヘルメット、ゴーグルを着用していましたが、

時代が進んで閉鎖式コックピットが採用されるようになると、

このT.W.A.パイロットの制服のような「普通の」服装が可能になりました。

ちなみに、パンアメリカン航空は、航空の世界に初めて「キャプテン」

「スチュワード」などの海事用語を持ち込んだ会社です。

これは、飛行機を「空飛ぶ船」に見立てたところから始まっており、

そういった雰囲気は、豪華客船の旅に慣れた当時の顧客を惹きつけました。

これは、飛行機を「空飛ぶ船」に見立てたところから始まっており、

そういった雰囲気は、豪華客船の旅に慣れた当時の顧客を惹きつけました。

ボーイング307機内で、パンナムのファーストオフィサー、つまり

副操縦士が、振り返ってフライトエンジニアと話しています。

フライトエンジニアは、航空機エンジンとシステムの専門家で、

いわば彼の「メンター」に当たり、この役目は今も変わりません。

副操縦士が、振り返ってフライトエンジニアと話しています。

フライトエンジニアは、航空機エンジンとシステムの専門家で、

いわば彼の「メンター」に当たり、この役目は今も変わりません。

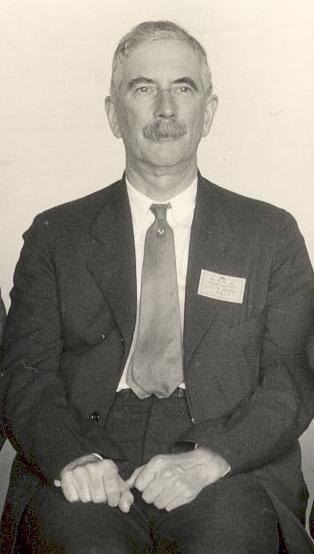

この 1938 年の身分証明書は、イースタン航空のローレンス W. ティートに

発行されたものですが、何が書かれているかというと・・・

発行されたものですが、何が書かれているかというと・・・

これは、

ローレンス・W・ティートが

ノースアメリカン・アビエーション株式会社の

イーストタン・エア・ラインズ部門の従業員であり、

その職責において、ルート5、6、10および20において

米国郵便物(普通郵便物および登録郵便物を含む)

を扱う権限を有することを証明するものです。

その職務の遂行および米国郵便の保護のため、

郵便局長(1921年4月)の命令により、

勤務中は武器を携帯することが許可されています。

証明者:(担当者サイン)オペレーションマネージャー

このカードは、会社役員および指定された従業員が署名した場合に限り、

身分証明として有効です。

身分証明として有効です。

このカードは1938年12月31日以降無効です。

機長の権限は、飛行機では絶対です。

■ スチュワード

■ スチュワード

イーストエアラインズの客室乗務員、1938年頃

海運業界の伝統に倣い、イーストエアラインズは

客室乗務員向けにこの特徴的な制服を制定しました。

ジョン・ブリズデンインは、1930年代後半、

DC-3型機での勤務の際、この制服を着用していました。

3本の赤いストライプは、彼の3年間の勤務年数を表しています。

イーストエアラインズは、スチュワーデス、女性客室乗務員を導入した

最後の大手航空会社の一つでした。

女性乗務員導入は第二次世界大戦により男性乗務員が不足したためでした。

DC-3型機での勤務の際、この制服を着用していました。

3本の赤いストライプは、彼の3年間の勤務年数を表しています。

イーストエアラインズは、スチュワーデス、女性客室乗務員を導入した

最後の大手航空会社の一つでした。

女性乗務員導入は第二次世界大戦により男性乗務員が不足したためでした。

この頃の機内アメニティです。

TWAのダグラスDC-2で渡される「オーバーナイトフライトバッグ」は、

トランジットが深夜になる客のために用意されました。

TWAのダグラスDC-2で渡される「オーバーナイトフライトバッグ」は、

トランジットが深夜になる客のために用意されました。

手前のは、離着陸時の耳鳴り防止に配られるチューインガムのケースです。

(ハッピーランディングというのは商品名?)

アメリカン航空の夜間飛行用バッグ、1935年

アメリカン航空は、カーチス・コンドル、

後にダグラス・スリーパー・トランスポートに搭乗する乗客に

この夜間飛行用アメニティバッグを配っていました。

後にダグラス・スリーパー・トランスポートに搭乗する乗客に

この夜間飛行用アメニティバッグを配っていました。

■ 史上初の”スチュワーデス”

1927−1941のパネルにも登場したこの愛らしいスチュワーデスは、

世界初の女性客室乗務員として記録されています。

アイオワ州出身の看護師、エレン・チャーチ(1904-1965 )は、

もともと民間航空機のパイロットを夢見ていました。

しかし、当時の女性には無理だと悟った彼女は、なんと、1930年、

ボーイング・エア・トランスポート社のサンフランシスコ支店長に、

看護師を搭乗させるべきだと自分を売り込んだのです。

「女性看護師の存在は乗客の飛行機に対する不安を軽減するのに役立ちます」

こういってチャーチは支店長を説得しました。

世界初の女性客室乗務員として記録されています。

アイオワ州出身の看護師、エレン・チャーチ(1904-1965 )は、

もともと民間航空機のパイロットを夢見ていました。

しかし、当時の女性には無理だと悟った彼女は、なんと、1930年、

ボーイング・エア・トランスポート社のサンフランシスコ支店長に、

看護師を搭乗させるべきだと自分を売り込んだのです。

「女性看護師の存在は乗客の飛行機に対する不安を軽減するのに役立ちます」

こういってチャーチは支店長を説得しました。

そのころの航空雑誌には、彼女を後押しするように、

「航空旅行はまだまだ未知の体験なので、

統計が安全性を示しているにもかかわらず、

機内に女性乗務員がいることによる心理的な効果は極めて大きい。」

という意見を掲載しています。

統計が安全性を示しているにもかかわらず、

機内に女性乗務員がいることによる心理的な効果は極めて大きい。」

という意見を掲載しています。

こうして航空機に乗り込むことが決まり、1930年、

彼女はオークランドとシカゴ間のスチュワーデスとして飛行しました。

ちなみにこのとき彼女に説得された支店長、スティーブ・スティンプソンは、

このアイデアを受け入れただけでなく、後にお見せする

世界初のスチュワーデスの制服のデザインも手がけています。

このアイデアを受け入れただけでなく、後にお見せする

世界初のスチュワーデスの制服のデザインも手がけています。

このときBATは彼女を主任として、続いて7名を採用しています。

写真はチャーチを入れた8名で(チャーチはおそらく左から4番目)

写真はチャーチを入れた8名で(チャーチはおそらく左から4番目)

ユナイテッド航空の「オリジナル・エイト」と呼ばれました。

BATが「スカイガール」と呼んだスチュワーデスの条件は以下の通り。

登録看護師であること

独身

25歳未満

体重52キロ未満

身長163センチ未満

どの条件も、今日なら色々とアウトです。(特に独身)

独身

25歳未満

体重52キロ未満

身長163センチ未満

どの条件も、今日なら色々とアウトです。(特に独身)

最初のスチュワーデスの制服

ボーイング航空輸送機、1930年(レプリカ)

支店長スティムプソン(たぶんおじさんだよね)がデザインしたという

最初のスチュワーデスの制服は、濃い緑色のウールで作られ、

緑とグレーのウールケープが付いていました。

最初のスチュワーデスの制服は、濃い緑色のウールで作られ、

緑とグレーのウールケープが付いていました。

このレプリカは、ユナイテッド航空が、最初のスチュワーデスである

エレン・チャーチと、ユナイテッド航空の「オリジナル・エイト」と呼ばれる

エレン・チャーチと、ユナイテッド航空の「オリジナル・エイト」と呼ばれる

女性客室乗務員の記念として製作し、寄贈されたものです。

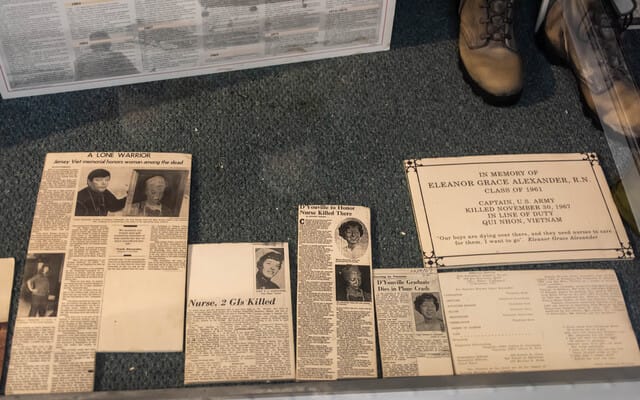

さて、パイオニアとなったエレン・チャーチでしたが、勤務開始後、

わずか18ヶ月で自動車事故に遭って現役を離脱してしまいます。

その後は回復しても現場に戻らず、大学で看護学を納め、

学士号をとって看護師に復帰してバリバリ仕事をしました。

第二次世界大戦中は陸軍看護部隊で大尉として勤務し、

この功績に対し、航空勲章を授与されました。

ついでながら、戦後は病院の管理者にまでなり、1964年、

テレホート第一国立銀行の頭取と熟年結婚を果たし、悠々自適の老後、

と思いきや、結婚の翌年、乗馬事故で60歳の人生を閉じています。

1935年、テルマ・ジーン・ハーマン(Thelma Jean Harman)は

TWA初のスチュワーデスとなりました。

フォード・トライモーターズ機に搭乗し、ニューヨークからロサンゼルスまで

TWAの「リンドバーグ・ライン」を飛行する際に着用した夏用制服です。

TWA初のスチュワーデスとなりました。

フォード・トライモーターズ機に搭乗し、ニューヨークからロサンゼルスまで

TWAの「リンドバーグ・ライン」を飛行する際に着用した夏用制服です。

アメリカン航空、1936~1937年

アリス・ランバートは、アメリカン航空でカーチス・コンドル、

ダグラスDC-2、DC-3に搭乗する際にこの制服を着用しました。

ダグラスDC-2、DC-3に搭乗する際にこの制服を着用しました。

パンナム航空が始めた海をテーマにしたスタイルに倣い、

アメリカン航空は自社の航空機を「フラッグシップ」と呼び、

その「艦隊」であることを意味した

FLAGSHIP FLEET

という言葉は制服の左袖に社旗と共に示されています。

アメリカン航空のスチュワーデス・キー

スチュワーデスのアリス・ランバート・コーカーは、

1930 年代後半にアメリカン航空で飛行していたときに、

この荷物室の鍵を所持していました。

続く。

この荷物室の鍵を所持していました。

続く。