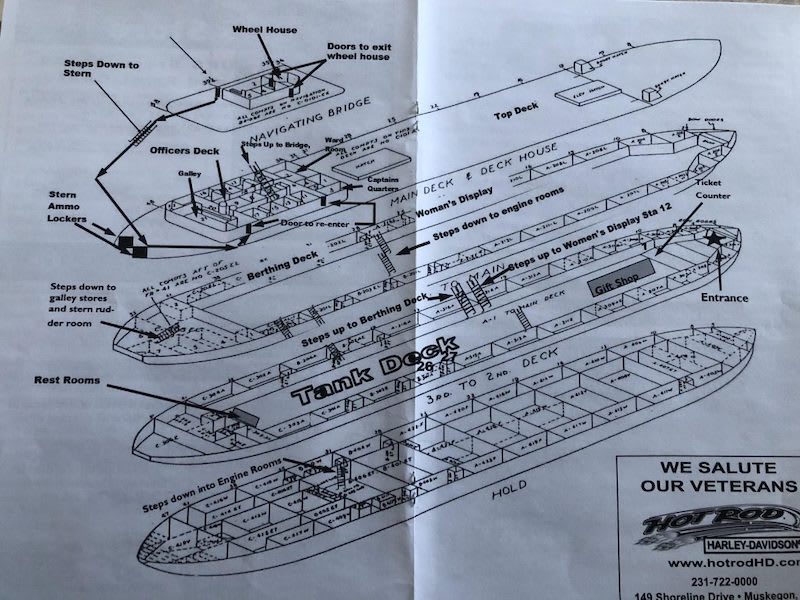

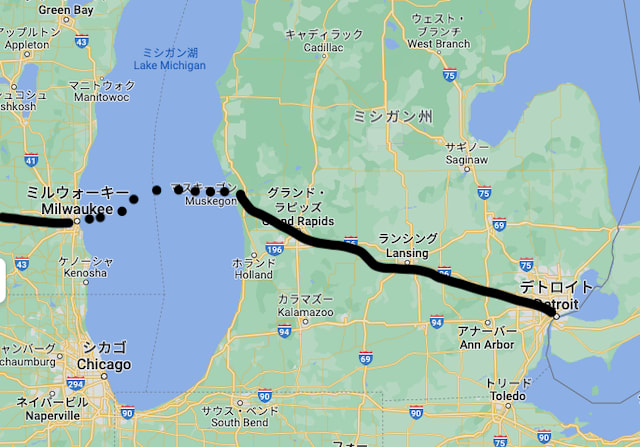

第二次世界大戦でDデイに参加した戦車揚陸艦USS「LST393」。

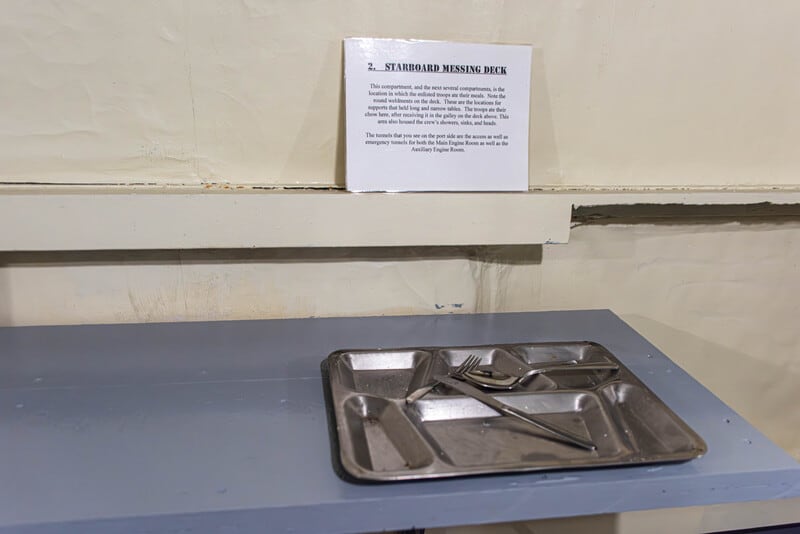

ミシガン州マスキーゴンに展示されているこの記念艦、

公開されている艦内部分を一応見学し終わりました。

ここからはいきなり枢軸国コーナーとなります。

まずドイツ第三帝国グッズから。

ミシガン州マスキーゴンに展示されているこの記念艦、

公開されている艦内部分を一応見学し終わりました。

ここからはいきなり枢軸国コーナーとなります。

まずドイツ第三帝国グッズから。

なんで悪役っぽくほくそ笑んでるんですかね。

後ろの、

「第二次世界大戦時のアメリカの敵」

には、このような解説がありました。

「この展示は、ここに描かれた国家がWW2時に存在したことを

面白おかしく表現するためにあるのではありません。

むしろ、この展示は2つの理由からここにあるのです;

1 、戦争の野蛮さと、これらの戦時中の国々を打ち負かした

人々の犠牲を思い起こさせることです。

2、これらの品は、アメリカの兵士によって戦場で発見され、

アメリカの故郷に持ち帰られました。

彼らの奉仕と犠牲を思い起こさせるものとして、

退役軍人とその家族にとって意義深いものです。

これらの遺物は、第二次世界大戦の恐怖を永久に記録するために、

面白おかしく表現するためにあるのではありません。

むしろ、この展示は2つの理由からここにあるのです;

1 、戦争の野蛮さと、これらの戦時中の国々を打ち負かした

人々の犠牲を思い起こさせることです。

2、これらの品は、アメリカの兵士によって戦場で発見され、

アメリカの故郷に持ち帰られました。

彼らの奉仕と犠牲を思い起こさせるものとして、

退役軍人とその家族にとって意義深いものです。

これらの遺物は、第二次世界大戦の恐怖を永久に記録するために、

USS LST 393 Veterans Museumに寄贈されました。」

とかいいながら、いやこれドイツ軍人の持ち物じゃないし。

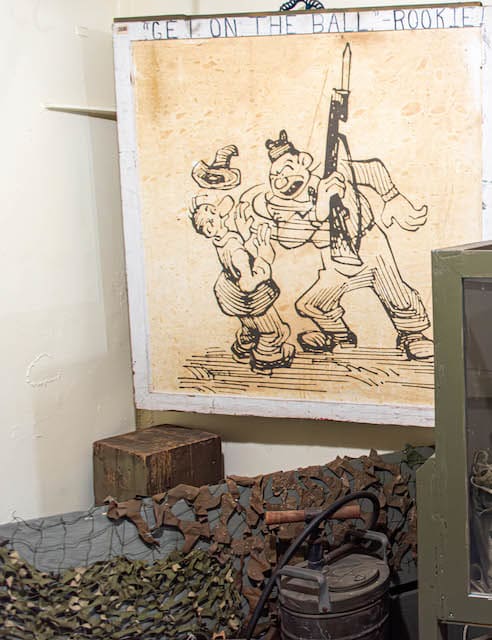

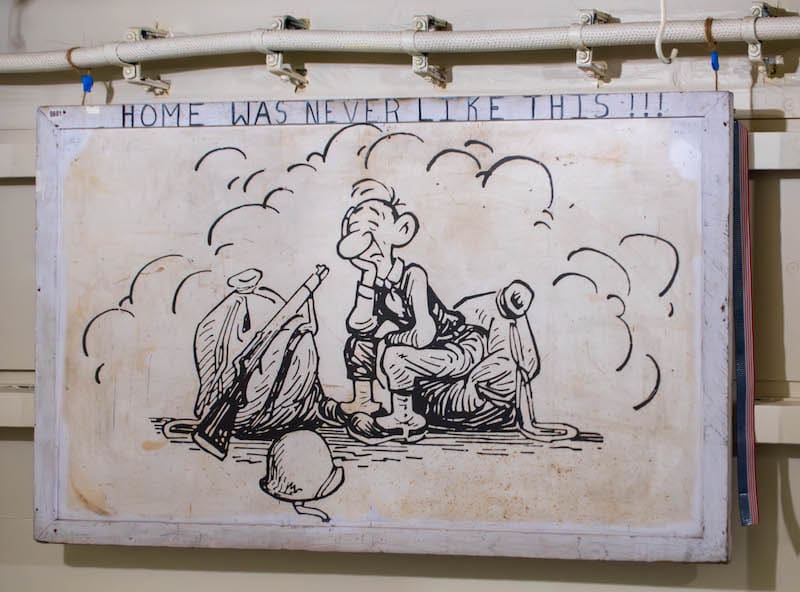

例によってヒトラーと日本の「誰か」(誰にも似ていない)が、

テーブルで何かを食べている(日本人は正座している)と、

黒い頭巾の何者かが武器を振り翳してきて、

「そんなの注文しとらんぞ!」

テーブルクロスの下にムッソリーニが隠れているという漫画。

漫画が風刺しようとしているところはどうかご想像ください。

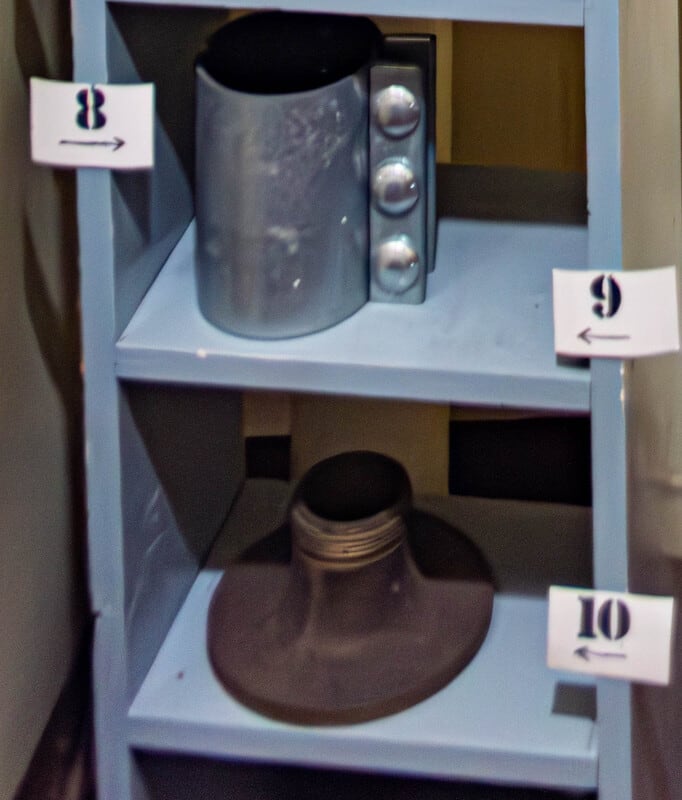

棍棒式の手榴弾、黒皮の鞄、銃弾入れベルト、

ライフル、おそらくカールツァイスの双眼鏡の入っていたケース。

各種パンツァー(いいかげん)

短刀(手前)と鉄製の筒。

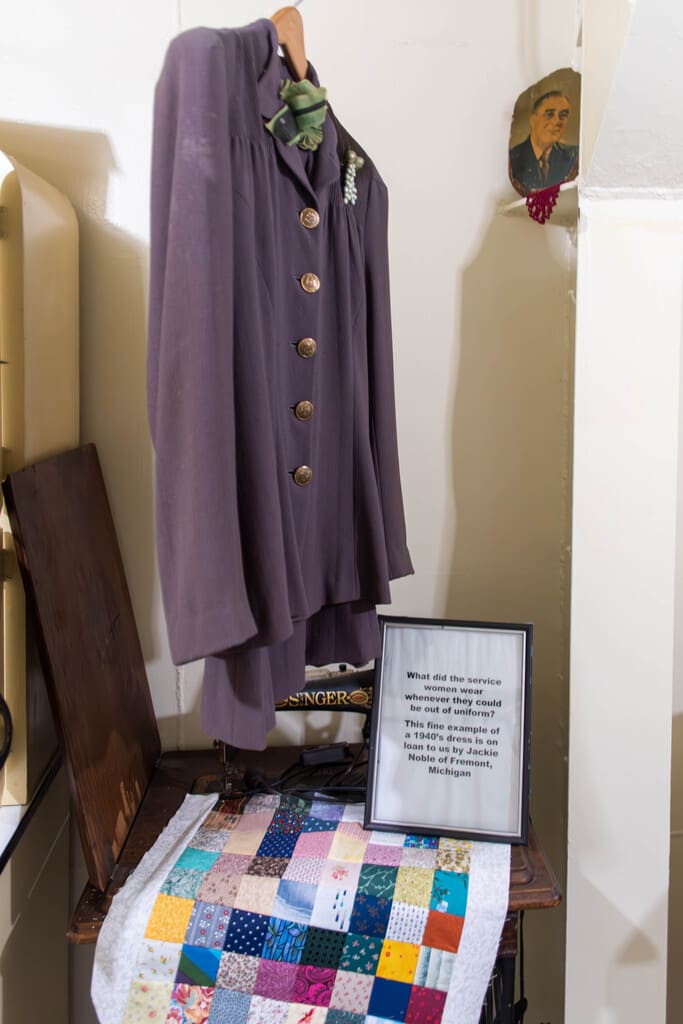

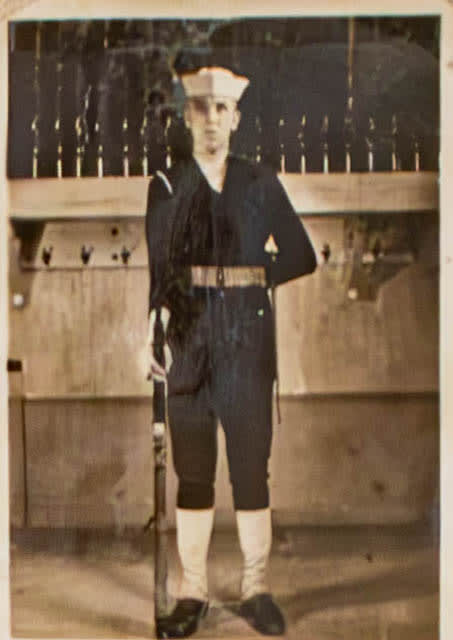

海軍士官のサービスドレス。

おそらくセレモニー用ドレスだと思われます。

ライフル、おそらくカールツァイスの双眼鏡の入っていたケース。

各種パンツァー(いいかげん)

短刀(手前)と鉄製の筒。

海軍士官のサービスドレス。

おそらくセレモニー用ドレスだと思われます。

第一次世界大戦時のドイツ軍兜と軍服。

この形の鉄兜は知っていますが、兵用にこんなものもあったとは・・・。

これってなんの防御にもならないよね。

その気になれば頭突きで攻撃するため・・・とか?

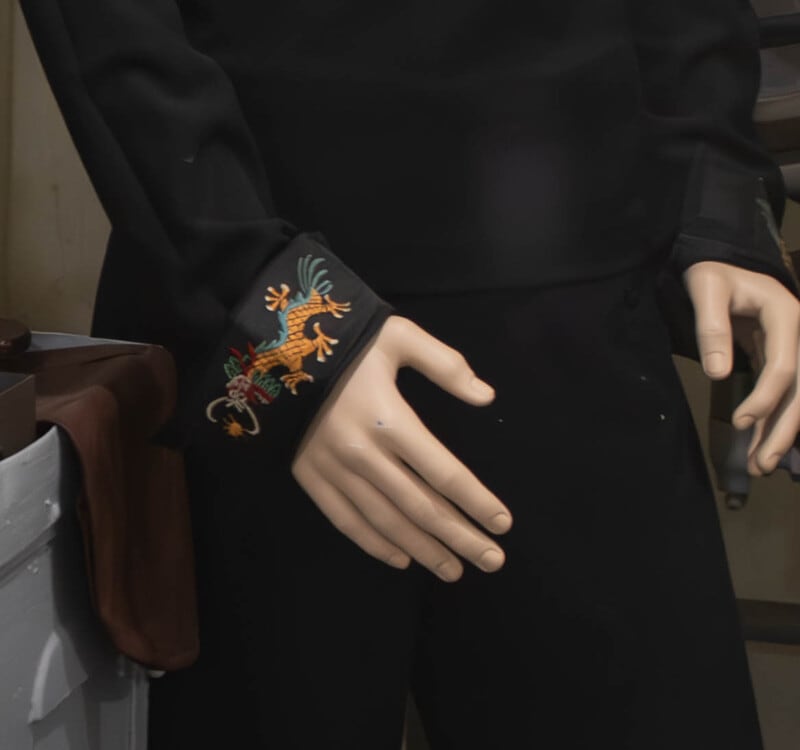

さて、ここからは我々にとって興味深い、大日本帝国コーナーです。

上から日本陸軍士官帽、陸軍鉄兜、

陸軍飛行帽、陸軍兵用帽、海軍艦内帽。

日本占領時にアメリカ兵が記念品として持ち帰ったものだと思われます。

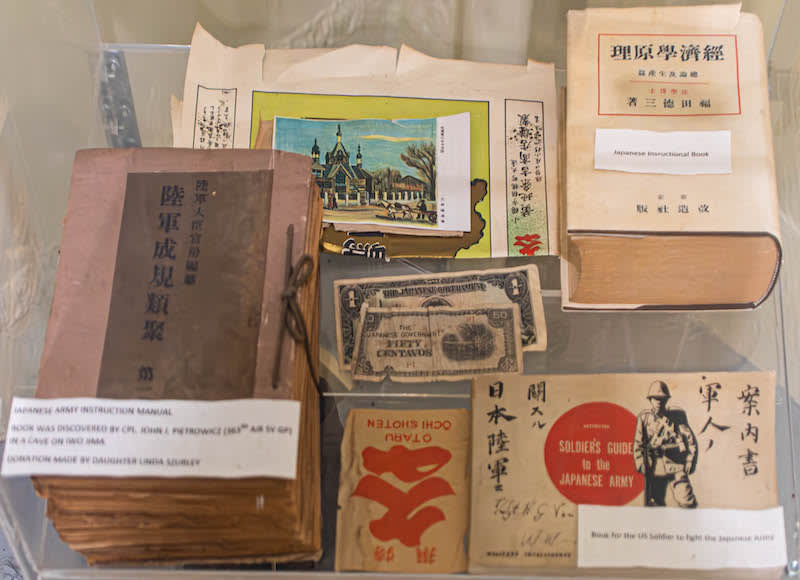

まず、

【陸軍大臣官房局編纂

陸軍成規類聚(りくぐんせいきるいじゅ)】

ですが、英語の解説は

Japanese army Instruction Manual

日本陸軍取扱説明書

となっており、全く間違いです(がそう書くしかなかったのでしょう)。

類聚という言葉はあまり聞いたことがないですが、

「集めたもの」という意味があり、要は規則集ということです。

国会図書館のデータベースで内容を見ることもできますが、

これは陸軍の運営に関わること全ての規則を網羅した辞典で、

例えば兵役対象者の職業や経歴はどのように扱うかとか、

戦時に陸軍大臣はある事項にどのように関与するかとかいう法律書です。

となっており、全く間違いです(がそう書くしかなかったのでしょう)。

類聚という言葉はあまり聞いたことがないですが、

「集めたもの」という意味があり、要は規則集ということです。

国会図書館のデータベースで内容を見ることもできますが、

これは陸軍の運営に関わること全ての規則を網羅した辞典で、

例えば兵役対象者の職業や経歴はどのように扱うかとか、

戦時に陸軍大臣はある事項にどのように関与するかとかいう法律書です。

大変興味深いのは、これを持ち帰ったアメリカ兵

(ジョン・ピエトロビッチ AR SVGP)によると、取得した場所が

硫黄島の洞窟

であったという事実です。

つまり、日本軍の誰かがこの分厚い陸軍版六法全書みたいなのを、

前線である硫黄島に持ち込んでいたということになるわけです。

(ジョン・ピエトロビッチ AR SVGP)によると、取得した場所が

硫黄島の洞窟

であったという事実です。

つまり、日本軍の誰かがこの分厚い陸軍版六法全書みたいなのを、

前線である硫黄島に持ち込んでいたということになるわけです。

おそらく、法務にかかわる任務を担っていた将校か下士官の持ち物で、

これが硫黄島で必要になる場面があるとその人は考えたことになります。

【小樽黄地商店の商品包装紙】

お札を挟んで上下にあるのがそれですが、調べたところ、

黄地商店は有限会社として2016年まで存在していたことがわかりました。

しかし、商売はたたんでしまったので、

この店が何を扱っていたのかはわかりません。

同名の同じ住所にある黄地商店というのがここのことなら、

精肉店ということですが、こちらは「きじ商店」と読むらしいし・・。

上に絵葉書を置いてなければ商品名が読めるんだけどな。

どうでもいいけど、英語の記述があるのに

どうしてわざわざ上下逆さまに展示してあるのか。

【経済学原理

福田徳三著 改造社出版】

”Japanese Insructional book”(ママ)

と説明があります。

何でもかんでもわからなければインストラクションいうな。

兵隊さんが持って帰ったので軍関係ものと思い込んでるんですね。

経済学原理ならきっと手掛かりになる挿絵もないだろうしなあ。

せめて中国人のスタッフはいなかったのか。

福田徳三は東京商科大学(現一橋大学)卒の経済学者で、

立ち位置としてはマルクス主義に反対する自由主義経済の推進者で

かつ日本で最初に福祉国家論を唱えた人物でもあります。

これが硫黄島で必要になる場面があるとその人は考えたことになります。

【小樽黄地商店の商品包装紙】

お札を挟んで上下にあるのがそれですが、調べたところ、

黄地商店は有限会社として2016年まで存在していたことがわかりました。

しかし、商売はたたんでしまったので、

この店が何を扱っていたのかはわかりません。

同名の同じ住所にある黄地商店というのがここのことなら、

精肉店ということですが、こちらは「きじ商店」と読むらしいし・・。

上に絵葉書を置いてなければ商品名が読めるんだけどな。

どうでもいいけど、英語の記述があるのに

どうしてわざわざ上下逆さまに展示してあるのか。

【経済学原理

福田徳三著 改造社出版】

”Japanese Insructional book”(ママ)

と説明があります。

何でもかんでもわからなければインストラクションいうな。

兵隊さんが持って帰ったので軍関係ものと思い込んでるんですね。

経済学原理ならきっと手掛かりになる挿絵もないだろうしなあ。

せめて中国人のスタッフはいなかったのか。

福田徳三は東京商科大学(現一橋大学)卒の経済学者で、

立ち位置としてはマルクス主義に反対する自由主義経済の推進者で

かつ日本で最初に福祉国家論を唱えた人物でもあります。

【Soldier’s Guide to the Japanese Army

日本陸軍ニ関スル 軍人ノ案内書

説明は、

アメリカ兵士のための日本陸軍と戦うための本

Book for the US Soldier to fight the Japanese Army

説明は、

アメリカ兵士のための日本陸軍と戦うための本

Book for the US Soldier to fight the Japanese Army

これは間違えようがありません。

なぜならこの本は英語で書かれたアメリカ兵のための書だからです。

本にはアメリカ人の持ち主の名前が書かれています。

検索したところ、日本では公文書図書館にあるそうです。

なぜならこの本は英語で書かれたアメリカ兵のための書だからです。

本にはアメリカ人の持ち主の名前が書かれています。

検索したところ、日本では公文書図書館にあるそうです。

真ん中のお札(1ドル札と50センタボス)は日本政府発行。

占領地の札なのにすごい凝った印刷がされているのがさすがです。

センタボスはスペイン語なので、

フィリピンで発行されていたお札と考えられます。

占領地の札なのにすごい凝った印刷がされているのがさすがです。

センタボスはスペイン語なので、

フィリピンで発行されていたお札と考えられます。

【コート】

陸軍士官のコートってダブルボタンでしたよね?

色もこんな茶色じゃないし。

というわけでこれは普通のコートです。

色もこんな茶色じゃないし。

というわけでこれは普通のコートです。

色がそれっぽいのでアメリカ人は軍装と思っている模様。

【日の丸と武運長久】

右:SMSダニエル・メローシェ(空軍)氏より貸借

左:ラリー・デイビス氏が太平洋で取得したもの

相変わらず横書きを縦に飾るという失礼なことをやらかしていますが、

怪我の功名?偶然「武運長久」が縦に読める・・・でっていう。

右:SMSダニエル・メローシェ(空軍)氏より貸借

左:ラリー・デイビス氏が太平洋で取得したもの

相変わらず横書きを縦に飾るという失礼なことをやらかしていますが、

怪我の功名?偶然「武運長久」が縦に読める・・・でっていう。

【日の丸寄せ書き】

アメリカ兵がお土産感覚で持ち帰った日の丸の寄せ書きを、

書かれた名前を元に日本の遺族に返そう、という奇特なアメリカ人がいる、

というニュースを何年か前ネットで目にしたことがあります。

相変わらずここにもそのうちの一つがあるわけですが、

おそらくほとんどはこのようにアメリカに残ったままでしょう。

日本人には、これが「林幸茂」という人の出征に際して贈られた、

出征記念の寄せ書きだということがはっきりとわかるわけですが、

漢字の上下も判別できない人ばかり生息している地域では、この文字列など、

我々にとってのシュメール文字くらい不可解でかつ意味のない

「模様」みたいなものなので、当然深く思うこともないのかもしれません。

それにしても、この林幸茂という青年は知人の多い人らしく、

名前だけで国旗の白い部分が埋め尽くされていますが、ところどころに

「一志奉公」「東亜建設」「祈武運長久」「勇」「力」「米英打倒」

といった言葉も見えます。

仔細に眺めると、「青春部隊」という言葉がいくつか書き込まれ、

そのうち一つは「青春部隊長」・・・そういうグループを作っていたのかな?

「豆チョコボンボンズ」というのは、真っ黒に日焼けした

男の子たちのグループの一人だったということかな?

彼が過ごした故郷での幸せな少年時代を彷彿とさせます。

さて、先ほど彼らにとってのシュメール文字などと書いてしまいましたが、

今回はここマスキーゴンの心あるアメリカ人たちに謝ろうと思います。

この日の丸寄せ書きは彼らの敬意を表すかのように美しく額装され、

しかも入艦してすぐのところに掲げ、次のような解説が加えられていました。

”グッドラックフラッグ(幸運の旗)”

寄せ書き日の丸は、大日本帝国の軍事行動、

特に第二次世界大戦中に派遣された日本の軍人への伝統的な贈り物でした。

国旗は通常、友人や家族によって署名された国旗であり、多くの場合、

兵士の勝利、安全、幸運を願う短いメッセージが添えられていました。

「日の丸」という名前は、文字通り「丸い太陽」を意味する

日本の国旗の名前から取られています。

遠く離れて駐屯する軍人や愛する人のために寄せ書きされた日の丸は、

広げられるたびに世界共通の希望と祈りを持ち主に届けました。

多くの署名やスローガンが記されたこの旗は、その所有者に

困難にも立ち向かうことのできる力を与えると信じられていました。

1942年から1945年にかけての太平洋戦争では

何百万人もの日本人が命を落としましたが、持ち運びが簡単だったため、

米海兵隊員と兵士たちは何千ものこれらの旗を持ち帰ってきました。

近年、一部の退役軍人らによって、日本軍人の家族に

この旗を返還する取り組みが行われています。

USS「LST393」は、日の丸を日本の家族と「再会」させる、

というプロジェクトを行なっている団体の中で最も活発に活動している

オレゴン州アストリアの「オボン・ソサエティ」と連絡を取りました。

もしソサエティが旗の持ち主の軍人遺族と連絡をつけることができたら、

当博物館はすぐさま国旗を日本に返還するつもりをしていますが、

それまでは教育目的で展示させていただくことにしています。

この寄せ書きはマスキーゴンのトーマス・ブルドン氏から貸与されました。

彼の父親トーマス・E・バートンは第二次世界大戦で

海軍の艦上戦闘機パイロットであったことから考えて、

海兵隊と旗を何かと交換して手に入れた可能性が高いということです。

といった言葉も見えます。

仔細に眺めると、「青春部隊」という言葉がいくつか書き込まれ、

そのうち一つは「青春部隊長」・・・そういうグループを作っていたのかな?

「豆チョコボンボンズ」というのは、真っ黒に日焼けした

男の子たちのグループの一人だったということかな?

彼が過ごした故郷での幸せな少年時代を彷彿とさせます。

さて、先ほど彼らにとってのシュメール文字などと書いてしまいましたが、

今回はここマスキーゴンの心あるアメリカ人たちに謝ろうと思います。

この日の丸寄せ書きは彼らの敬意を表すかのように美しく額装され、

しかも入艦してすぐのところに掲げ、次のような解説が加えられていました。

”グッドラックフラッグ(幸運の旗)”

寄せ書き日の丸は、大日本帝国の軍事行動、

特に第二次世界大戦中に派遣された日本の軍人への伝統的な贈り物でした。

国旗は通常、友人や家族によって署名された国旗であり、多くの場合、

兵士の勝利、安全、幸運を願う短いメッセージが添えられていました。

「日の丸」という名前は、文字通り「丸い太陽」を意味する

日本の国旗の名前から取られています。

遠く離れて駐屯する軍人や愛する人のために寄せ書きされた日の丸は、

広げられるたびに世界共通の希望と祈りを持ち主に届けました。

多くの署名やスローガンが記されたこの旗は、その所有者に

困難にも立ち向かうことのできる力を与えると信じられていました。

1942年から1945年にかけての太平洋戦争では

何百万人もの日本人が命を落としましたが、持ち運びが簡単だったため、

米海兵隊員と兵士たちは何千ものこれらの旗を持ち帰ってきました。

近年、一部の退役軍人らによって、日本軍人の家族に

この旗を返還する取り組みが行われています。

USS「LST393」は、日の丸を日本の家族と「再会」させる、

というプロジェクトを行なっている団体の中で最も活発に活動している

オレゴン州アストリアの「オボン・ソサエティ」と連絡を取りました。

もしソサエティが旗の持ち主の軍人遺族と連絡をつけることができたら、

当博物館はすぐさま国旗を日本に返還するつもりをしていますが、

それまでは教育目的で展示させていただくことにしています。

この寄せ書きはマスキーゴンのトーマス・ブルドン氏から貸与されました。

彼の父親トーマス・E・バートンは第二次世界大戦で

海軍の艦上戦闘機パイロットであったことから考えて、

海兵隊と旗を何かと交換して手に入れた可能性が高いということです。

【脇差 ワキザシ ショートスウォード】

神軍刀として配布された脇差短刀(12~25インチ)です。

これらは 1935 年から 1945 年にかけて大日本帝国軍向けに製造されました。

政府はこれらを下士官(軍曹および伍長)に配布しましたが、

士官は自身で購入することが推奨されていました。

この剣は構造を簡素化するために木製の柄を持っているもので、

おそらく第二次世界大戦末期に製造されたと考えられます。

革で包まれた木製の鞘も付いています。

タッセルはランクを示します。

茶色、赤、金は将官用。

佐官は茶色と赤。

中隊長または准尉の場合は茶色と青、

下士官の場合は無地の茶色です。

軍刀のタッセルのことは正式には刀緒といいます。

正式には以下の通り。

陸軍将官 茶色・赤に金織入り

陸軍佐官 茶色・赤

陸軍尉官 茶色・紫

海軍士官 茶色

この刀も海軍の艦上戦闘機パイロットだったトーマス・E・ブルドンが

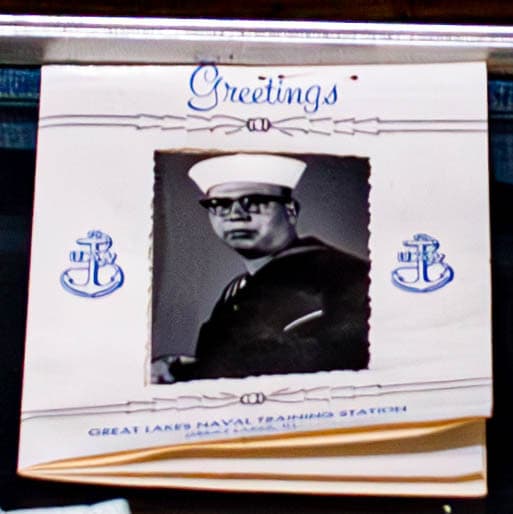

太平洋から持ち帰ったもので、島での戦闘後に海兵隊員と交換したとのこと。

ところで、どうしてブルドンさんが「海兵隊と交換した」と強調するのか、

わたしは最後の展示を見てなんとなく腑に落ちました。

ブルドン氏の父親は、日の丸と刀という、当時のアメリカ兵が

目の色を変えて欲しがっていたお土産だけでなく、

おそらくそれらの持ち主である写真の人物の財布まで持ち帰っていました。

そしてその財布の中には、この写真が入っていたのです。

寄せ書きの名前、林幸茂という兵隊は、この内の誰かで、

一緒に写っているのは初年兵仲間か、それとも

例の「青春部隊」のメンバーだったのか・・・。

戦争中の高揚感から、あきらかに日本兵の遺品であるとわかる略奪物を

故郷に持って帰ってきたものの、その持ち主がどうなっていたか、

おそらくパイロットの父親は、これらを自分の持ち物と交換した

海兵隊員に聞いたであろう当時の状況について、戦後、

あまり思い返さないように(考えないように)していたかもしれません。

だからこそ、彼は息子にその経緯を詳しく語らないまま他界したのでしょう。

そして、これも仮定ですが、息子は、父親がこれらを手に入れた方法が、

戦死した日本兵の遺体から略奪しというものでなかったということを、

後世に対し、父の名誉のために、表明したかったのではないでしょうか。

続く。

そして、これも仮定ですが、息子は、父親がこれらを手に入れた方法が、

戦死した日本兵の遺体から略奪しというものでなかったということを、

後世に対し、父の名誉のために、表明したかったのではないでしょうか。

続く。