はてなブログに移転しました

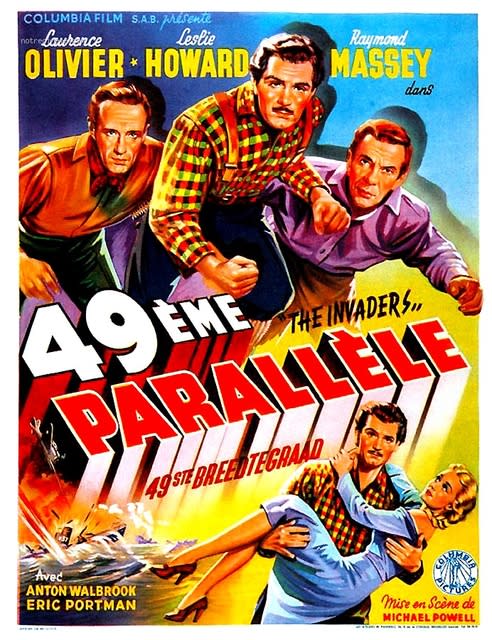

映画「北緯49度線」、邦題「潜水艦轟沈す」3日目です。

カナダを舞台にした本作は英国で製作され、カナダとアメリカに配給されましたが、

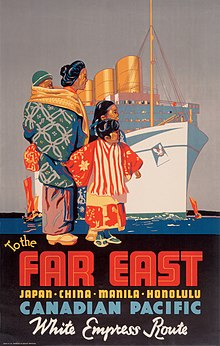

この、フランス語圏(モントリオール・ケベックなど)のために製作されたポスター、

もうめまいがするほど突っ込みどころ満載です。

まず、目に留まるのは、金髪のマネキン?を横抱きにしている猟師ジョニー。

この人、最初の30分で乱入してきたナチスに殺されましたよね?

そもそも全編通じてこんな女性どこにもでてこないっつーの。

ポスターを見た人は、有名なローレンス・オリヴィエ卿、レスリー・ハワード、

そしてカナダの人気俳優レイモンド・マッセイの3人が、

アメリカでのタイトルである「インベーダーズ(侵略者たち)」と

駆け回ったり美女をお姫様抱っこしたりして戦う話だと信じて疑わないでしょう。

しかしながら、国家危機に対する啓蒙という映画の目的に感じ入り、

揃いも揃って通常の半分のギャラで出演していたこの有名俳優たちが、

実は主役ではなく脇役だったということは、実際に映画を観るまでわかりません。

最初しか出てこないオリヴィエ卿、映画開始から1時間28分後まで出てこないハワード、

マッセイに至ってはラスト13分に登場し出演時間はわずか11分。

こんなこともThe End のタイトルが出るまでわかりません。

なぜならポスターにナチスなんぞ描いても確実に客は映画館に足を運ばないからです。

たとえ彼らを演じたのがイギリス人俳優だったとしてもです。

今ならこんな宣伝はしませんが、当時は紙のポスターは絶大な広告ツールであり、

嘘大袈裟紛らわしかろうと、センセーショナルな(あるいは劣情を掻き立てる)

予告で人を釣って、とにかく映画館に客が呼べれば勝ちだったんですね。

それでいうと、今回の邦題も、

「北緯49度線より潜水艦轟沈すの方が客が呼べる(かも)」

などという配給会社の「客が入れば勝ち」的方針に準じるものなのです。

この映画に対しては、心優しい善人の市井人で、それゆえヒルトに処刑された

フォーゲル水兵への同情的な描き方がけしからん、とマスコミの非難があったといいます。

逆に、ドイツ人にはよほどこの映画が屈辱らしく、映画製作から30年後の1974年、

イギリスのテレビが放映することに対し、抗議を行ったという話もあります。

ドイツ人の気持ちもわからんではありませんが、所詮国策映画なんですから、

そんな時代もあったねと客観的に捉えてもよさそうなものでしょう。

さて、盗んだ衣服一式を着込んですっかり紳士風になったナチス一行、

バンクーバーに向かう汽車に乗り込み、ちゃっかり景色を楽しんでいます。

ちなみに彼らが乗るつもりである「日本行きの船」とはこのことだと思われます。

カナダ太平洋鉄道の汽船ラインはバンクーバーから日本→中国→マニラ→香港までの航路を

「極東航路」として売り出していたのです。

さて、汽車は西海岸に近いバンフ国立公園(アルバータ州)にさしかかっていました。

車掌は、今日は「先住民の日」なので見ていかれてはどうか、と言います。

車掌は「インディアン」と言っており、アメリカの「ネイティブアメリカン」とちがい

カナダではこれが憲法上の呼称なのですが、現在では多くが「ネイティブ」

(フランス語はautochtonオトシュトン)と呼称しています。

「バンクーバーまで急ぐので」

と車掌にヒルトは答えましたが、なぜか汽車を降りて

人混みを3人でうろうろし始めているではありませんか。

なぜ、と言いたいところですが、追っ手が迫るのをヒルトは

追い詰められた動物のように直感したのかもしれません。

彼らが降りた後、カナダ警察が車両を捜査にやってきて、

車掌に聞き込みを始めました。

やっぱりヒルトのドイツ訛りが怪しまれたようです。

群衆が集まる広場の上のバルコニーに、突如現れた

自称「マウンテンポリス」、正確にいうと、

王立カナダ騎馬警察/王立カナダ国家憲兵(Royal Canadian Mounted Police RCMP)

のオフィサーが、いきなり、

「この中に3名の我が国の敵がいます!」

そして見つけたら通報してほしい、とアナウンスします。

「彼らはあなたの隣に立っているかもしれません!」

そして人相風体などを細かく話し出すではありませんか。

「周りをよく見てください。その場を動かないでください」

「一人は背が低く縄で縛った荷物を持っていて」

「彼らは無抵抗の人間をもう11人殺しています」

次の瞬間、慌てて荷物を捨てたクランツは群衆に取り押さえられました。

これでまた一人脱落し、残るナチスはヒルトとローマンの二人です。

騒ぎに乗じてその場を逃げ出した二人は、いつしか湖畔に彷徨い出て、

湖でボートでのんびり釣りをしているインディアン研究者の

スコット(レスリー・ハワード)に出会います。

休暇にきたと偽る彼らを、スコットは自分のテントに招待しました。

休暇中と言いながらこんな格好でしかも手ぶら、しかも挙動不審。

スコットってもしかしたら疑うことを知らない人?

ピカソの「母と子」やマチスの本物があり(なぜ?)

クラシック音楽がラジオから流れるテントで、スコットは、ヘミングウェイや

トーマス・マン(マンはナチスが政権を握ると亡命した)について語るのでした。

富裕階級のいわゆる高等遊民というところでしょうか。(上級国民じゃないよ)

芸術至上主義のエピキュリアン、おそらく芸術のパトロンでもあるに違いありません。

夕食の前にと勧められた簡易シャワーを使いながら、

そんなスコットをヒルト大尉は軟弱だと心から馬鹿にします。

「あんな芯まで腐った男がいるなら、カナダは戦うことすらできんな」

「それは弱さと怠惰だ!俺は・・冷水を浴びる!」(バシャ)ヒィ((ll゚゚Д゚゚ll))ィッ!!!

ヒルト大尉ったらお茶目さんなんだからー。

波乱は食後に起こりました。

スコットが専門のインディアンの部族の慣習を語るついでにゲッベルスの物真似をし、

ヒトラーを揶揄し始めると、ヒルトの表情が一層険しくなりました。

硬い態度で戦争に行かないスコットに臆病だと罵るヒルトに、彼は快活に、

「うーん、今日は新しい発見があったな。

初対面の人を夕食に招待し泊めてあげたら好感を持ってくれるものだと思ってたけど、

僕はもしかしたら自惚れていたのかな」

ヒルト「どうしてここまで言われて殴りかからないんだ」

「人間には話し合って解決するという能力があるからね」

とか言っていたらいつの間にか後ろから銃を突きつけられてるし。

「これはこれは。(Well, well, well,)こりゃあ初体験だな」

だからそういう態度が気に入らんのだ、とばかりヒルトは、

「戦争も嫌なことも5千マイル遠くで起こっていると?

それはこのテントの中でも起こっているというべきだったか?」

「・・・?」

「君はハドソン湾でUボートが撃沈されてドイツ軍が逃げたニュースを?」

なるほど、道理で傲慢で愚かで礼儀知らずなはずだ、と薄笑いを浮かべ、

皮肉る彼を怒鳴りつけ、本棚に両手を縛り付けてしまいました。

ローマンが銃を突きつけながら、

「すみませんスコットさん。

我々はいまだに未開の部族のやり方を踏襲しているんですよ」

と丁寧に皮肉るのが不気味です。

こんな事態でもスコットは怖がる様子一つ見せず、

逃亡のために二人が彼の服をあさろうとすると、

「君らには似合わないよ」

財布から金を取ろうとすると、

「悪いね、現金があまりなくて・・領収書くれる?」

全く怖さを感じないね、と嘯いていた彼が表情を変えたのは、

ローマンがマチスの絵を蹴飛ばしたときでした。

こわい・・

こわい・・

「戦争はそのうち終わるが、芸術は永遠だ、ですか?」

そう言うや、ローマンくんたら、ライフルの銃床でマチスを破り、

ピカソを膝で叩き割って火にくべてしまうじゃありませんか。

うーん、この物知らず。というか無知とは贅沢なことよのお。

ついでとばかりトーマス・マンの本とスコットの研究も火に放り込み

(本国に次いでカナダの山中で再び焚書されるトーマス・マン・・)

ご丁寧にスコットの口に紙を突っ込んで、彼らは去っていきました。

スコットのテントから馬の鞍を盗んで逃げようとした二人ですが、

物音で他のテントの人々を起こしてしまい、逃げ惑って右往左往。

そのうちローマンがヒルトに罵られっぱなしなのにキレて、

「黙れ!」

「そっちに行くな!」

「あんたはもう俺の上官じゃねーよ!」

などと逆らい始めます。

そしてついに水兵が大尉のの後頭部を殴り倒すという下克上へと。

その間、逃げるローマンを緊縛を解かれたスコットと

テントのメンバーが皆で追い詰めていきます。

スコットは、ローマンの持っている銃に残っている弾丸、

4発を全て撃たせるため、潜んでいる洞窟に近づいて行きました。

全くたじろぐことなく飄々と歩を進めるスコット。

バン!

「One.」

ズギュン!

「Two.」

バン!

「Three.」

この時のハワードの演技は、言うなればシェイクスピア俳優でもあった

彼の真骨頂ともいうべきもので、おそらく英米のみならず、

全世界のファンはこの勇姿に胸をときめかせたことでしょう。

ちなみに、この映画の2年後となる1943年6月1日、戦争が始まってから

各地で兵士達を応援する講演活動を行なっていた彼が搭乗した

リスボン初イギリス行きの飛行機が、ビスケー湾の公海上で

ルフトバッフェ(ドイツ空軍)のユンカースJ 88に撃墜されて墜落。

レスリー・ハワードは50歳の生涯を閉じました。

最後の4発目が太腿をかすりましたが、

もう弾はないと知っている彼は一人洞窟に入って行き、まず、

「ああ、君だったか。もう一人が良かったんだがな」

というなり、襲いかかってきたローマンを

「トーマス・マンのお返しだ!」

「マチスの分だ!」

「これはピカソだ!」

「で・・これは僕の分だ!」

と叩きのめしてしまいます。(映像はなく声だけ)

二人には軟弱と見えた男は、ひとたび愛するものが棄損されたとなると、

侵害者を決して許さず、決然と武力を行使するのでした。

それはそのまま外敵に立ち向かう国体の姿の比喩となっています。

そして、足を引きずりながら洞窟から出た彼は

「ああ、実に公平な対決だった。

かたや武装した『スーパーマン』。

対して武器を持たない退廃的な民主主義者さ」

コミック「スーパーマン」が最初に世に出たのはこの3年前。

すでに全世界で大人気になっていました。

この両者の立場が『公平』であるとはどういう意味かというと、

つまり民主主義がいかに強いか、と言いたいのだと思われます。

そして最後に。

「さて、ゲッベルス博士ならこれをどう説明してくれるかな」

一人になって北緯49度線を目指すヒルト大尉に、

ドイツのラジオから鉄十字を授与する旨呼びかけがなされました。

カナダが国を挙げて行方を追う一方、ドイツからは

彼の支援が公然と表明されて、いまやヒルト大尉は時の人です。

ところでいまさらですが、日本語映画字幕では「ロイトナント」を中尉と訳しています。

前にも説明したようにドイツ軍のロイトナントは実は少尉なのですが、

潜水艦のナンバーツーが少尉のわけはありません。

おそらく映画ではイギリス軍のLiutenantつまり大尉であるという設定なのだろうと

独自に判断したので、当ブログではヒルトを大尉としています。

「ヒルトはどこに?」

失踪してから48時間が経ち、メディアがその存在を報じる中、

当人は、なんとナイアガラの滝の近くを走る貨物列車に乗っていました。

必死に西海岸に近づいたのに、また東に飛んでとんぼ返りとはご苦労なことです。

そのとき列車の貨物室になぜか闖入してきた乗客あり。

ポスターに描かれた3人目の「主人公」、レイモンド・マッセイ演じる

アンディ・ブロックは、軍籍に身を置いており、休暇後の警護任務のために、

ナイアガラ運河に向かう途中でした。

ちなみにマッセイはカナダ出身の俳優ですが、これが、

役柄でカナダ人を演じた唯一の映画だったということです。

スコットから盗んできたスーツを着ている彼を見て、

「素晴らしい自家用車を持っていそうだな」

と気を許した様子。

貨物列車に潜み、顔に傷を負っている男を怪しみもしません。

油断していたら、ヒトラーの悪口を言いながら軍服着替えているところを、

後ろからヒルトに銃で殴られてしまいました。

なんのためって、そりゃ軍服を奪うためですよ。

まさか逃亡中のナチスがカナダ軍人の格好をしているとは誰も思うまいってか?

そのとき列車はカナダ側のナイアガラの滝駅に到着しました。

ヒルトが物陰でブロックに銃を突きつけていると、

車掌が荷物を見回りにきて、車両に鍵をかけて行ってしまいます。

汽車は国境を超え、アメリカに入国します。

まさにヒルトの思う壺。

思わず喜んでハイルヒトラーしてしまう根っからナチスのヒルトでした。

「我々は軟弱な民主主義に勝った。

民主主義国の君たちの、薄暗い、濁った心には及びもつかない、

我々の内側にあるものによってだ。

すべてのアーリア人を結びつける血と人種の輝かしい神秘的な絆について、

君は何を知っているというのだ?」

カナダ人のおっさん一人を相手に高らかに勝利宣言するヒルト。

2輌しかない貨物列車はまさにナイアガラの運河を渡りつつあります。

アメリカに向けて・・・と言いたいところですが、このカット、

どちらもアメリカ側から撮られており、列車はカナダに向かっています。

さらにさきほどブロックがこぼしていた軍隊の食事などの愚痴について、

貴様らの国は劣等であると揚げ足を取ると、いきなりブロックが反撃に出ました。

「ゲシュタポに監視されているお前らにはそんな文句も言えまい?」

好きなものを食べて自由に話す権利がある、

抵抗する自由、不平を言う自由、それが民主主義だ、と。

ヒルトがぐっとつまっていると、列車はアメリカ側に到着しました。

見回りにきたアメリカ側の税関職員二人に、ヒルトは軍帽を脱ぎ捨て、

銃を二人に渡し、ドイツ領事館の身分保護を要請します。

え・・・?

じゃなんでわざわざブロックの軍服を奪う必要があったんだろう?

もしもに備えてかしら。

彼はアメリカの法の下、たとえ軍人であっても、

ドイツ市民として自分の身分は保護されると主張したのです。

戦時下ではない当時、それは確かに合法でした。

(引き渡し法もなかったと思われます)

このまま送り返せ、と叫ぶブロックに、法は法だからな、と職員。

「貨物の点検をするのが我々の仕事だ」

という言葉尻を捉え、ブロックは

「それなら貨物の目録にこいつは載ってないだろ?」

「・・・そうだな、確かに載っとらん」

税関員は列車をカナダに送り返す、と宣言しました。

とんちかよ。

ありがとうと叫ぶブロックに、彼は

「我々は任務を行なっただけですよ、兵隊さん」

「法律違反だ!」

と叫ぶヒルトに、喜色満面のブロック。

いや、これカナダまでナチスと二人で閉じ込められてるのよ?

いくら銃は税関職員にわたしてしまったとはいえ、怖くないの?

と思ったらご安心ください。

すっかりヒルト大尉、怯え切っております。

そして、バリバリ現役兵士のブロックは、軍帽を拾って被り、

「手を上げろ、ナチ公」

後ろの扉にしがみ付いていたヒルトがホールドアップすると、

「違う、そういう意味じゃない」

とファイティングポーズを取り、

「ズボンを返せ、とお願いなんぞしないぜ?

・・・・奪ってやる」

この作品は、アカデミー賞を受賞した数少ない第二次世界大戦の潜水艦映画、

と言われているそうです。

確かに国策映画としては非常によくできていると思いますし、

エンタメとして面白いのは認めますが、

これを潜水艦映画のジャンルに入れるのはいかがなものでしょうか。

それと、最後の舞台となったナイアガラの滝は、北緯49度線上にありません。

終わり。

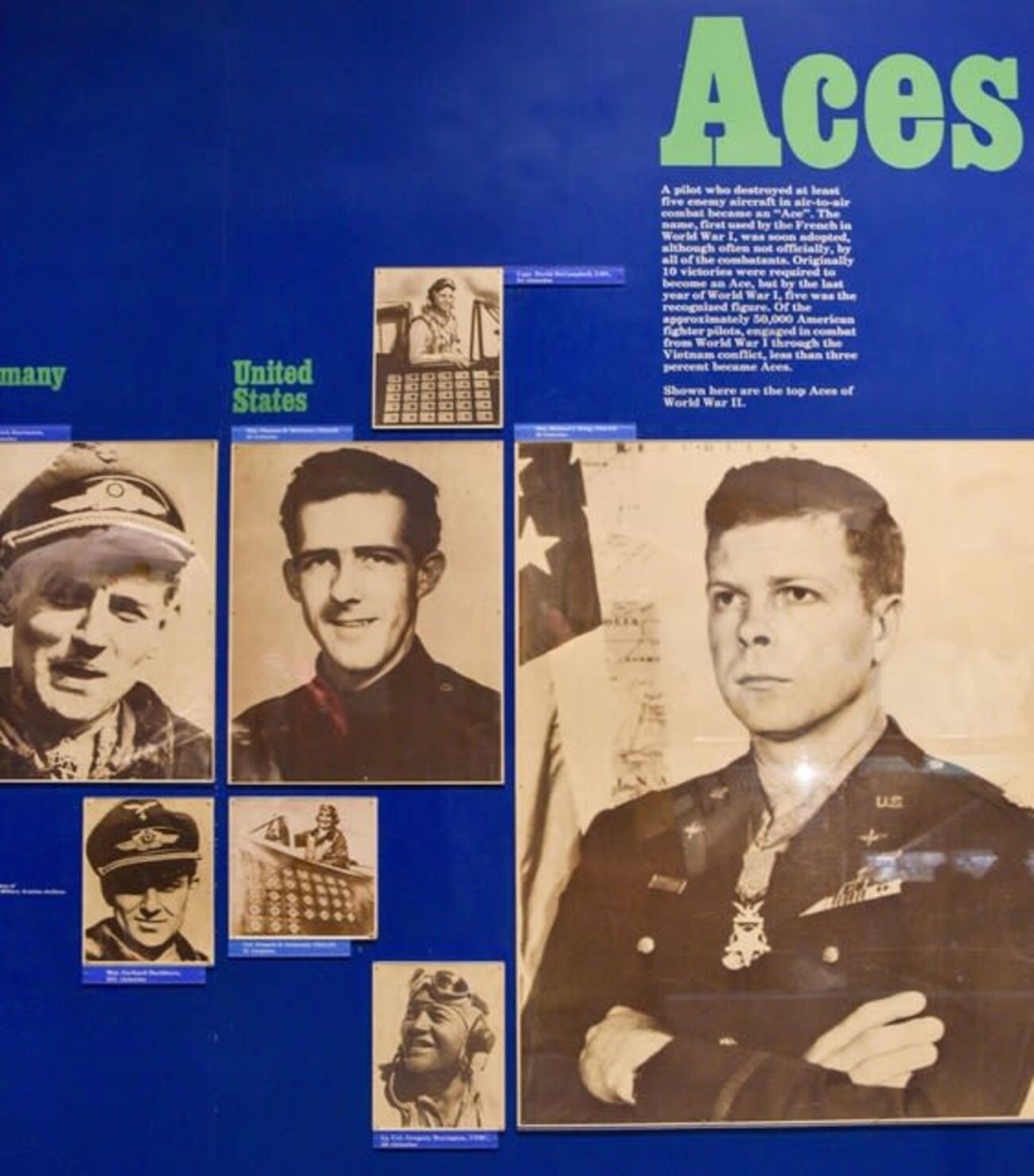

第二次世界大戦時のイギリス政府による国策啓蒙映画、

「北緯49度線」(邦題『潜水艦轟沈す』)2日目です。

カナダ北部で商船を攻撃していたU37がカナダ国防軍に轟沈させられ、

たまたま上陸していたため生き残ったナチスの残党6名。

ハドソン湾の交易所を襲い、やってきた水上機を強奪して

逃亡のため全員が乗り込んだ、というところまできました。

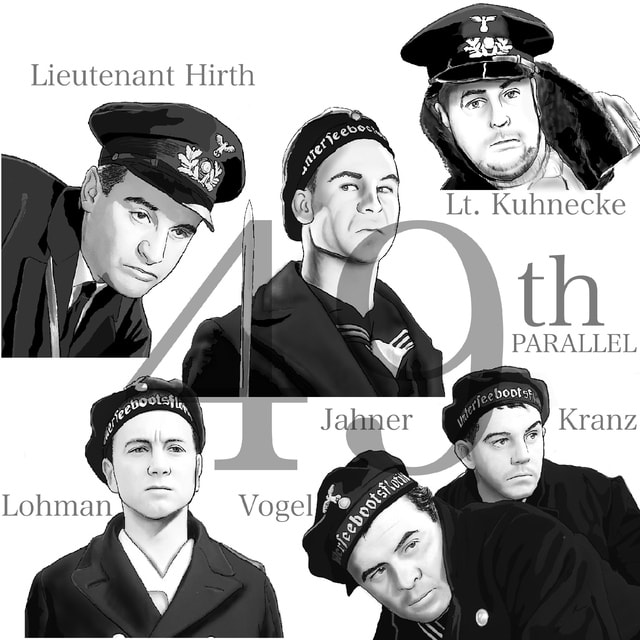

2日目のタイトルにはこのナチス残党メンバーを描いてみたのですが、

「Uボート」や「メンフィス・ベル」のような戦争ものあるあるというか、

メンバーがたくさん過ぎて一度見ただけではキャラクターの見分けがつきません。

たとえば昨日、ヒルト大尉とクネッケ大尉が言い争う様子を冒頭絵にしたのですが、

わたしは2回目以降細部を見直すまで、ヒルトの相手が私服であることから、

てっきり交易所のカナダ人だと思い込んでいました。

え?ちゃんと観てなかったんじゃないかって?

さて、続きです。

ナチス一行は唯一操縦ができエンジニアなので全てを熟知している、

と豪語するクネッケ大尉に水上機の操縦をさせ、

ハドソン湾を飛び立とうとするのですが、いかんせん人多杉。

山ほど人と食料を乗せているので湖をぐるぐるするだけで

なかなか飛び立つことができません。

「重量超過だ!何か捨てろ!」

しかしそれくらいではまだ飛べません。

クネッケは全て、つまり銃を捨てることを要求しました。

そのとき、やられた仲間の復讐をせんと、

このイカしたヘアスタイルをしたエスキモーの兄ちゃんが・・・

銃を廃棄するためにフロートに立っていた水兵を狙撃しました。

ここで一人脱落。

ジョニーを殺害したヤーナーです。

因果はめぐる。

一人が水中に没し、重量を減らした水上機は、やっとのことで

離水しハドソン湾を出発することができたのでした。

ようやく水面から飛び立った飛行機は、順調に飛行を続けていました。

しかし何人かが後ろで爆睡を始めたころ、突如機体が異常に見舞われます。

一度給油を行った(どこで?)にもかかわらず、ガス欠になってしまったのです。

ヒルト大尉はさっそく、給油の時に非常用タンクを確認したのか?

とクネッケ大尉にしつこく畳み掛けます。

『何でもできる俺』でクネッケにさんざんマウントを取られていたせいもあって、

ヒルトのこのときの逆上ぶりは常軌を逸しています。

クネッケ大尉はウゼー!とばかり、

「それを確認したかしなかったかが何だ?」

と開き直ってキレまくり。

ヒルト大尉、さらに激昂して、

「確認したのかしなかったのかどっちだ!?」

「ああ、してねーよ!(それがどうした)」

ちょうどそのとき燃料計がゼロに(笑)

緊急着陸を余儀なくされてしまいました。

「どうするんだ?」

「俺だってミスはする!司令官のお前があとは何とかしろ」

「お前のせいだああ!」⇦ヒルト大尉

佐清状態

佐清状態

なんとか機体を湖まで運ぶことまではできましたが、

頭から墜落してしまいました。

一瞬にして修羅場となった機内。

比較的冷静なフォーゲルが外から機体を破いて脱出成功です。

この中の一人の俳優は泳げなかったのでマジで溺れかけているそうです。

そして結局、操縦していたクネッケ大尉だけが亡くなりました。

このとき、溺れ死んだ彼の肩を持って二人の水兵が岸まで運びますが、

よく見ると死んだはずのクネッケ大尉の脚がちゃんと動いています。

遺体を前に、ヒルトは一言呟きます。

「これがクネッケという男だ」(So, that's Kuhnecke.)

先ほどジョニーに十字架を渡したフォーゲルは、遺体に十字を切りますが、

ヒルトの視線に気がつくと慌てて元に戻ります。

ナチス原理主義のヒルトに対して、キリスト教徒であるフォーゲル、

この二人はイギリス的価値観により「悪と善」と位置付けられます。

着の身着のまま無一物で彷徨していると、広がる小麦畑が現れました。

一同はそこにいた娘、アナに職探しの季節労働者と思われたのを幸い、

フッター教徒のコミュニティに入り込むことに成功しました。

彼らが荷物を何も持っていないのに疑問も持たないのは、

彼女がまだ15歳(2日後に16歳)だからでしょう。

フッター派というのは、火焙りの刑に処されたヤーコプ・フッター(1500-1536)

を開祖としたキリスト教宗派で、カナダを中心とする北米に分布し、

主として農業を共同で営んでいます。

●高度な農業技術を有し、自給自足はもちろん農産物を外部に販売している

●隔絶的な生活、信仰と固有の文化に固執する

●フッター派ドイツ語(独Hutterisch, 英Hutterite German)を固持する

ヒルトが案山子の頭に使われた新聞紙を見てドイツ語だ、と狂喜しましたが、

それはフッター派ドイツ語だったというわけです。

問題は彼らが

●文化の同化をしないという関係で、政治には一切かかわらない

ということなのですが、そんなところヒトラーの落とし子たちが

混入して、一体どうなるのでしょうか?(予告編風に)

客としてとりあえず彼らは食堂に案内され、貪り食います。

パンは高坏のような台に乗せられたのを各自取る仕組み。

しかしフォーゲルはパンを一口かじって微妙な顔を・・。

実は彼、シャバではパン職人だったのです。

「不味くてすまんな」

話しかけてきた隣のおやじは、この共同コミュニティが

各自の得意分野を無償提供し合うというルールを説明します。

「靴屋は靴を、鍛冶屋は鍛冶をという具合にな」

「あんたの専門は何だ」

「俺か・・パン屋だ」

気まずい。

二人は無言で互いから目を逸らしそそくさと食事に集中するのでした。

彼らはグループのリーダー、ピーターに挨拶しますが、

彼にドイツ人かと聞かれなぜか口ごもります。

アナが彼らのベッドを用意しに与えられた家にやってきました。

ところが4人の男ども、手伝うわけでなく、

ポケットに手を突っ込んで彼女を取り囲みます。

このアナ役には最初エリザベス・バークナーという女優がキャストされていました。

しかし本物のフッター派コミュニティの村でロケが行われたとき、

彼女がネイルをして煙草を吸っていたのに怒ったフッターの女性に平手打ちされ、

怒って役を降りたので、代役として出演したのがこのグリニス・ジョンズでした。

さて、アナは彼らに、ドイツ人の母親がカナダに移住する際、乗っていた船が

ナチスの魚雷によって沈没し、亡くなったということを打ち明けました。

無神経に『船は粉々になったのか』と聞くローマンとクランツを、

彼女に同情的なフォーゲルはたしなめます。

とりあえず落ち着き場所を得たので、ナチス一行は

シャツにパンツの寝巻き姿で作戦会議を行いました。

なぜか、リーダーのピーターはドイツのスパイに違いない!

という自分たちに都合の良い意見に達して会議終了。

おやすみなさいのハイルヒットラーを行います。

シャツにパンツ姿のハイルヒットラーシーンは、

戦争映画数多しといえどもこれだけに違いありません。

ベッドに入ったヒルトが、

「我々の今回のことはのちにヒトラーユーゲントの教科書に載る」

などと言い出しますが、フォーゲルは

「我々が沈めた船には女や子供が乗っていたんですね。

交易所では無抵抗の男を殺してしまいましたし」

「これは戦争だ。女子供も敵だ。

ビスマルクを読んだことないのか?

『涙を流すのは目だけにせよ』とな」

(Leave them only their eyes to weep with.)

ついでに、お前は任務を果たすには人情を優先させすぎる、

クランツを見習ってはどうだ、と説教します。

次の朝、目覚めるとフォーゲルのベッドは空になっていました。

驚いたヒルトがクランツに彼を探しに行かせると、フォーゲル、

何とパン焼き場で昔取った杵柄とばかり、パンを作ってます。

15年のキャリアを持つ彼の腕は全く衰えておらず、

その出来上がりは人々を驚かせ、喜ばせました。

今手が離せない、と呼びつけを無視したため、

ヒルト大尉が現場にむかつきながらやってきますが、

周りの皆がフォーゲルを褒めそやすものだから、つい、

「おめでとうフォーゲル、適職だな」

と言わざるを得ませんでした。

問題はその後です。

敬礼こそしなかったものの、つい習慣で、ナチスドイツの

カチッと踵を打ち合わせるポーズをしてしまうフォーゲル。

それを見ていたのは・・・リーダーのピーターでした。

そしてその日行われた会合で、波乱が起こります。

周りがドイツ系であるというだけで、何を勘違いしたのか

ヒルトが演説をぶち始めました。

曰く、他の民族は劣っている、我々はドイツに忠誠を尽くすべきだ。

東方から起こる嵐は全世界に新しい秩序をもたらすであろう。

その時力強く太陽は昇るのだ云々。

「太陽って何のことだね」

ドン引きした聴衆の一人が聞くと彼らは立ち上がり、

「ドイツ人たちよ!兄弟よ!

我々の栄えある総統閣下に敬意を!」

「ハイル・ヒトラー!」🙋♂️

「ハイル・ヒトラー!」🙋♂️ 🙋♂️👨←フォーゲル

あーやっちゃったよ。ハイルヒトラーやっちまいましたよ。

静まり返る一座、気まずい雰囲気。

そりゃそうだよね、彼らはドイツ系かもしれないけどドイツ人じゃないし、

ましてやナチスでもないわけだから。

リーダーは静かに、我々がここにいるのはヨーロッパでの迫害、

貧困から逃げてきた、あるいは宗教的な理由であるが、少なくとも

ここで安全と平和、寛容と理解を得てきた、それは

君らの総統によって踏みにじられたものだ、と語ります。

「しかし我々はドイツ語を喋りドイツ語を読みながら君たちとは別だ。

君たちの『兄弟』ではない。

世界に疫病のように広がり人々の自由を奪うヒトラー主義は受け入れられない」

ここで下っ端の二人が暴れだすという展開はなく、

静かに場面は転換します。

もし現実なら無事にこの場がおさまるはずがないと思いますが。

グレタさんの上位変換

グレタさんの上位変換

その晩、アナは彼らの居室にやってきて、彼らに激しく迫りました。

「あなたたち、ナチスなのね?」

「たとえ教えに反するとしても、わたしはあなたたちを憎むわ!」

母だけでなく、彼女の父親もまた言論弾圧でナチスに殺害されていました。

警察に通報する、という彼女の言葉にいきりたつ下っ端二人。

しかし、フォーゲルは彼女をかばい、部屋から連れ出します。

キレちまったよ

キレちまったよ

「・・・許さんっ!」

一方アナを家に送り届けたフォーゲルに、リーダーのピーターは、

君のような善良な人間がなぜ彼らと一緒にいるんだ、と聞きます。

そして彼らと別れてここで暮らすことを勧めました。

フォーゲルは喜び、一旦自首して拘留を済ませたら帰ってくるといいます。

翌朝、フォーゲルはパン焼きの仕事をしていました。

粉をこねる合間に、彼がオーブンに入れたのは『Anna』の名前入りパン。

今日はアナの16歳の誕生日だからです。

ということは、彼らがここにきてまだ2日目ということになります。

そのとき彼の背後にナチス兵、ローマンとクランツが立ちました。

「機関室技術兵(Artificer)フォーゲル!逮捕する」

「貴様は第三帝国を裏切った。

正式な裁判所の決定はないが、私が上官の権限で死刑に処す」

何か言い遺すことは、と聞かれ、ただ宙を仰ぐフォーゲル。

「総統の名の下に直ちに処刑する」

続いて銃声が二発、朝の湖に響きました。

フォーゲルを連れてきた部下はその直前まで武器を持っていなかったのに・・。

まあ細かいことはこの際よろしい。よろしくないけど。

彼らは食料のたっぷりあった村から、なぜか何も持たずに手ぶらで出発し、

テクテク歩いて北緯49度線に近いウィニペグにたどり着きました。

実際に冬場、ナイアガラの滝に行ったことのあるわたしが断言しますが、

真冬、徒歩でカナダの湖沿いを野宿して移動するなど全く不可能です。

しかしこの際細かいことはよろしい。というかもうどうでもいいや。

繁華街のニュース掲示板では、彼らが乗り捨てた飛行機が見つかり、

逃亡しているナチスの残党のことが報じられています。

人混みに紛れてそのニュースを見るヒルトの姿がありました。

ヒルトが客船の切符売り場にに様子を見に行っている間、クランツとローマンは

ふらふらとと隣の食料品店のウィンドウに吸い寄せられていきます。

目を背けてもそこにはナッツ屋、フィッシュ&チップスの店、

チャプスイ(アメリカ風中華)屋、ステーキハウスのネオンが

これでもかと瞬いているのでした。

彼はヒルト大尉の双眼鏡(たぶんカール・ツァイス製)を売って

食料を買うことを勝手に判断しました。

しかしこの「独断」はことのほかヒルトを喜ばせました。

「よくやったローマン。

双眼鏡の使い道としてこれ以上の方法はない」

双眼鏡は結構な値段(当時の7ドル)になり、(ドイツ製ですから)

おかげで彼らは温かい食べ物にありつくことができたのです。

「は、我々はこれで未来をよりよく見ることができます」

誰が上手いこと言えと。

腹を満たしながらヒルトは彼の考えた計画を打ち明けました。

国境付近は警戒中なので、2000キロ移動してバンクーバーに向かい、

そこから来月出航する日本の船に乗ってロシアに逃れ、そこで味方を見つける。

それにしても2000キロ、どうやって移動するつもり?と思ったら、

歩いてるし。

荷物を持たないで、しかもこの軽装、手袋もコートもなしでカナダの荒原を。

真冬にエリー湖畔に行ったことのあるわたしに言わせると(略)

ずっと歩いていたら寒さを感じないのかしら。

それとも心頭滅却すれば火もまた涼しの反対?

そしてあっという間に彼らレジャイナ(Regina)に到着しました。

ちなみにウィニペグ空港からレジャイナ空港まで577キロ、

グーグルマップによると徒歩だと123時間34分かかるわけですが、

彼らがどこで眠り、何で食い繋いでこれだけ歩いたかは謎です。

というか、歩いている間に周りの雪は消え、季節はいきなり夏になっています。

そのとき彼らが休んでいるその近くで運悪くタイヤをパンクさせてしまった車が。

中には新品の洋服(しかもスーツ)がぎっしり。

もうこれは彼らにとってカモがネギ背負って飛んできたみたいなものです。

それにしても車の持ち主、よりによって、なんて運の悪い人なんでしょう。

ほくそ笑んだ彼らは、タイヤ交換を手伝うフリして、

後ろからスパナで後頭部を一撃!

不思議なことに、車にはスーツのみならず帽子やネクタイ、

シャツにベルトに靴まで、彼らのぴったりサイズが揃っていました。

何日間も風呂に入っていないはずの彼らが、どうしてこう

髭も剃ってこざっぱりしていられるのかも大いに謎ですが。

列車は風光明媚なカナダの山間部を走っていきます。

気のせいかまた季節が冬になっているような気がしますが、

この際細かいことはいちいち気にしないで話を進めましょう。

続く。

できるだけ世間からは忘れられた無名の戦争映画を紹介する、

というのが当ブログ映画部のポリシーの一つでもありますが、

その中でも今回の映画は無名度においては際立っています。

わたしもそうでしたが、おそらくみなさんの中で、この映画を

元々知っていた、観たことがある、という方もあまりないのではないでしょうか。

「潜水艦轟沈す」

とりあえずタイトルとパッケージから受ける直感で選んだこの作品ですが、

日本語タイトルが案の定タイトル詐欺そのものでした。

原題は「49th Parallel」。

北緯49度線とは赤道面から北に49度の角度をなす緯線であり、

そこには知る人ぞ知るアメリカとカナダ国境があります。

この国境が映画にとって重要なファクターとなるわけです。

いや、確かに潜水艦は轟沈するんですが(笑)

映画のタイトルとしては全く内容を言い表しているとはいえません。

というわけで、またしても日本の映画配給会社のセンスのなさに

絶望する羽目になった、ということをお断りした上で始めることにしましょう。

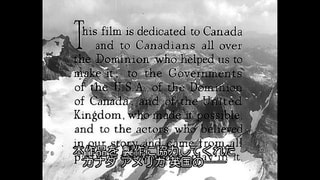

「本作品を制作に協力してくれたカナダ・米国・英国の全ての政府と人々に捧げる

そして我々の物語を信じて演じるために世界中からやってきた俳優たちにも」

という字幕が、雪山の空撮に重なります。

この映像とともに始まる音楽が素晴らしい。

Ralph Vaughan Williams: 49th Parallel (1941)

映画最初の出だしの音楽、しかも数小節でこれほど心を掴まれる例もそうはなく、

ほおー、と感心して聴いていたら、字幕に

Ralph Vaughan Williams (レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ)

と出てきたのでのけぞりました。

ヴォーン・ウィリアムズは、ホルストと並ぶイギリスで最も有名な作曲家です。

「グリーンスリーブスによる幻想曲」と言う作品が有名ですが、

本国では「惑星」のホルストよりも評価されているくらいです。

これだけで、作品の内容そのものに期待してしまうではありませんか。

ちなみになんとなく認識していたこの名前ですが、「ヴォーン」は

ファーストネームとかマザーネームではなく、ウェールズ特有の

『二重姓』で、ついでにファーストネームは「ラルフ」と書いて

「レイフ」と読むということを今回初めて知ることになりました。

そういえばレイフ・ファインズという俳優もRalphと書きますね。

これはイギリス風の古風な発音によるものなのだとか。

映画音楽の演奏は安定のロンドン交響楽団です。

そしていきなり北米の地図が現れ、モノローグが始まります。

「大陸を横切る1本の線がある。

連なる砦も、川も山も何もない。

それは100年前に取り決められた国境だ。

境界に隔てられた両国は同盟国である。

北緯49度は世界で唯一軍不在の境界だ」

映画のポイントがあくまでもこの国境線にあるというダメ押しです。

空撮は映画の舞台、セントローレンス湾を映し出します。

そのセントローレンス湾に突如浮上したのはドイツ海軍のU-37。

浮上シーンは実写で、これは捕獲されたUボートが搭載していた

ナチスのニュースリールの映像ということですが、撮影に使われたのは

ハリファックス造船所で建造された実物大レプリカなのだとか。

レプリカは空のオイルバレルを2トン分使って10日で制作したもので、

輸送するために五つのパートに分けることができる仕様となっていました。

映画が制作されたのは1941年。

1939年のポーランド侵攻を受けて制作された国策映画というもので、

カナダ政府もこの制作意図に協賛し制作に協力していたのですが、

いかんせんカナダは国境警備のため、潜水艦を映画に貸し出す余裕はなく、

制作側としてもレプリカで我慢するしかなかったようです。

ちなみに撮影の行われたニューファンドランドは当時まだカナダ領ではなく、

潜水艦の実物模型の持ち込みには関税と輸入税が要求されました。

制作側は知事に直接、ここで撮るのは戦争努力のための映画であると上訴し、

最終的に支払いを免れています。

浮上したU37の甲板に立つナチス将校。

わざわざ浮上して双眼鏡で自分たちが仕留め着底した貨物船を見物です。

「見事だな」「カナダと戦闘開始だ」

とキングスイングリッシュで喋るナチス将校。

おそらく右が艦長で左が副長だと思われます。

本作は、いつもの、

「英語で喋っていますがドイツ語だと思って観てください」

というあの方式ですが、ほとんどの作品がとりあえず

ドイツ語っぽい喋り方を心がける傾向があるのに対し、本作は

「ドイツ語のアクセントの痕跡すらない完璧なイギリス英語」

で押し通しております。

着底した「アンティコスティライト」号は早速ハリファックスにある

カナダ国防省の合同作戦室に無線を打ちます。

ところで、この沈められた船、さっきのカットと全く違う形ですよね?

そして哨戒機、駆逐艦などが派遣されました。

これはなぜかアメリカ陸軍のマークをつけております。

救命ボートに乗り込んだ船員たちを、司令官は呼びつけます。

一番高位の二等航海士に尋問を加え、船名と行先、

そして積荷が原油であることを聞き出します。

そこで自分を撮影しているカメラを怒りに任せて海に叩き落とした二等航海士、

すぐさま海に叩き込まれてしまいました。

ただの箱だよね

ただの箱だよね

ちなみにこのときのカメラは本当に海に叩き落とす関係上、

ドイツ製なのに日光カメラにしか見えない代物です。

しかし感心にも?遭難者たちに攻撃を加えるわけでもなく、潜航していきました。

さりげなく部屋にはヒトラー総統が子供の頬を撫でている写真。

うーん、いくらゴリゴリのナチス党員でも、こういう写真を艦内に飾るかな。

潜航中の司令室では、司令官と艦長が、身を隠す場所を協議しています。

おそらく副長のエルンスト・ヒルト(Hirth)大尉は、ハドソン湾を提案しました。

説明はありませんが、水深があり、島が多いからだと思われます。

しかし氷山の多い海域、潜航は危険だ、とベルンスドルフ司令。

ハドソン湾のフィヨルドの奥の浜にたどり着いたU37ご一行様。

ベルンスドルフ司令はヒルト大尉と補佐のクネッケ大尉率いる6名を上陸させ、

交易所を占領して食料と燃料を調達するように命じました。

「君たちはカナダに足跡を残す最初のドイツ軍だ!

ドイツ軍の名に恥じぬ振る舞いを!

各自が任務を全うし総統閣下の壮大な理想実現に貢献せよ!

今日は欧州、明日は世界を征服する!」

「ハイル・ヒットラー!」

とかやっていたら、しっかりカナダ防衛局には足がついていて、

攻撃機がやってきてしまったじゃありませんか。

景気良く爆弾を投下する爆撃隊、そしてあっという間に「潜水艦轟沈す」。

タイトルにあるわりに、潜水艦が出てくるのはここまでです。

ダミーの潜水艦の爆発シーンは本物の飛行機を使って行われましたが、

爆発と飛行のタイミングが合わず、飛行機は何度も基地と現場を往復したそうです。

呆然とする上陸チーム。

つまりこの6名を除いてドイツ軍は壊滅してしまったのです。

もちろん彼らの住居でもあった潜水艦とともに。

「カナダの豚野郎!」

と叫んでヒルト大尉に頭を叩かれるヤーナー水兵。

つまりなんですか。

この話は、潜水艦が轟沈した後、敵地に取り残されたUボート乗員が

一人一人脱落していく、というサバゲー趣向かな?

さて、その襲撃目標であるハドソン湾沿いの村の交易所。

人懐こいエスキモーのニックが入り込んで勝手に料理しています。

そこにやってきたのはカナダ人ファクター。

そのとき風呂場からフランス語の鼻歌が聞こえてきました。

風呂に入っていたのは猟師ジョニーでした。

ところでわたしはこのフランス系カナダ人という設定のヒゲモジャの原始人が、

あのローレンス・オリヴィエ卿だと理解するのに大変な時間を要しました。

毛皮を獲る猟師で1年ぶりに帰還してきたという設定ですが、これはひどい。

少し解説しておくと、この映画はナチスの脅威に対して、

国際的に認識を高めるというのが目的で、英国情報省が依頼したものです。

しかし1940年当時、ヴィシー・フランスがドイツと同盟だったことから、

ケベック州の多くのフランス系ドイツ人は圧倒的に親ドイツでした。

映画はそういう層に対していわゆるプロパガンダを行う目的で作られています。

この映画に出演している最も有名なスター、オリヴィエ卿の役が、

フランス系カナダ人であるという設定は、まさしくその意図を感じさせます。

風呂に入り髭を剃ってさっぱりしたジョニーは、早速、

交易所の通信係でもあるアルバートとフランス語混じりで世間話を始めます。

ヒットラーは虚勢だけだから戦争にはならない、という浦島太郎のジョニーに、

「あほか、とっくにドイツは去年ポーランドに侵攻しとるわ」

カナダが戦争になるなんて信じられん、ドイツ人だって全員悪人じゃない、

とそれを聴いても相変わらずお花畑のジョニー。

(つまりこれが多くのフランス系カナダ人を表しているのです)

一緒に歌なんぞ歌っていたら、そこにやってきたのは話題のドイツ軍。

エスキモーはいきなり立ち向かって銃床で殴り倒されてしまいます。

ひでーことするなあ、おい。

一晩交易所を占拠し、ヒルト大尉はここからの脱出法を聞き出しますが、

答えは、

「船は1年に一度、次は7月」

というご無体なもの。

そうこうしていると、ミシガン州の通信所から連絡が入ります。

お互い氷に閉じ込められているもの同士、彼らは無線で

3日おきにチェスをしているのですが、ヒルトが無視することを命じると、

クネッケ大尉は、

「無線が通じなかったら事故があったと判断して連絡がアメリカに行くぞ。

そうしたらU37の撃沈が知れ、追っ手が来る!」

だから奴らにチェスをさせろ、と主張しました。

ここでの意見の食い違いは、クネッケ自身が言うように、理想主義のヒルトと、

エンジニア出身で船にも通信にも飛行機にも(自称)詳しい、

現実主義のクネッケの人間性の違いであり、おそらく日頃の対立が根にあります。

ジョニーは見張りの若いドイツ兵、ヤーナーをからかっています。

最寄りの駅名が「チャーチル」だと聞き、条件反射で

「チャーチルッ!」と憎々しげに呟いてしまう彼にウィンクしたり、

「なあ、ベルリンでは皆こうやって歩いてるのか?」

「そうだ」

「あ〜・・・(ニヤリと笑って)なんで?」

そして、銃を持ったクネッケ大尉が横に張り付いて、

「あまり良くない手だ。次の手は?」

などと仏頂面でツッコミを入れながら見守る、

妙なチェスシーンが展開されるのでした。

このせいで、わたしはこのシーンまでは、

「もしかしたらドイツ兵と現地の人のほのぼの交流の展開もありか?」

と、儚い期待をしてしまったことを告白します。

ヒルト大尉は駅への案内を拒否するジョニーに、

「フランスはドイツに降伏したのだ。

フランス系カナダ人もフランスから開放されて自由になるべきだ」

と独善的に言い放ち、

ヒトラーの「我が闘争」を恭しく出して(よく持ち出せたな)、

これが聖書である、などと「布教」を始めたりします。

そのときです。

無線のチェス相手の奥さんが、新聞を見て騒ぎ出しました。

ハドソン湾でUボートが哨戒機によって撃沈されたというニュースが、

ついにアメリカにも報じられたということになります。

それを知るや、彼らがここにいるということを相手に知らせようとして、

ジョニーは無線に向かって駆け寄るそぶりを見せ、撃たれてしまいました。

彼を撃ったのは、さっきから彼が盛んにからかっていたヤーナー水兵です。

ヤーナーがついでに無線機も叩き壊してしまったため(バカ?)

それを治している一晩中、放置されているジョニー。

ドイツ軍が逃避行のために家中から洋服や食べ物を漁っていると、

そこに定期便の水上機がやってきました。

何も知らずに迎えのエスキモーのカヌーに乗って上陸する

水上機のパイロットたちですが・・

ナチスのお迎えです。

驚いて踵を返し逃げようとした二人を、

「足を狙え!」

というヒルトの注意も虚しく、周りのエスキモーらと一緒に射殺してしまいました。

ちなみにこのパイロット役は本物の搭乗員です。

彼はこの映画出演ののちカナダ軍の航空隊に入隊し、若くして戦死しています。

こちらは交易所に横たわる瀕死の猟師ジョニー。

ヒルトらが部屋を後にしようとすると、縛られているファクターが呼び止め、

同じキリスト教徒ならば、彼に水をやってくれ、と頼みます。

「私はキリスト教徒ではない」

と言いながらも瀕死のジョニーが何か言いたげなのを見て、

「彼は何が言いたいんだ」

「十字架が欲しいんだろう」

ヒルトが

「そんなものが何の役に立つ?」

と言いながらジョニーの口に水を含ませて去ろうとすると、

ジョニーは最後の息を振り絞り、

「もし・・カナダが戦争に勝ったら、ドイツに宣教師を送ってやるよ」

これは、以前この街にいたドイツ人の宣教師が実はスパイだった、

とヒルトが暴露して聞かせたことに対する意趣返しとなっています。

ジョニーを冷酷な目で見下ろしながら彼の最後の皮肉を聴くヒルト大尉。

ドアの外で聞いていた部下のフォーゲルは、立ち去り際に

素早くジョニーの胸に自分の十字架を置いてやります。

「ありがとうよ、兄ちゃん(Laddie)」

しかしフォーゲルはその後、何を思ったか、次の部屋に貼ってあった

カナダの国王夫妻の写真を引きはがし、

荒々しく壁に銃剣で鉤十字を刻んで交易所を去るのでした

続く。

アメリカでの用事も無事終わり、帰国してまいりました。

今回はパラリンピック開催中の帰国であり、そのせいでCovid19に対する

政府の水際対策と帰国者対策も前回とは全く変わっていました。

飛行機に乗るまで、空港に着いてから、そして帰国後。

今回の体験は今までの渡航経験ではありえないくらいのハードモードでした。

もし、何らかの用事で海外への渡航を控えている人がおられれば、

今こんなことになっているということを参考にしていただければ幸いです。

■ バックトゥースクールシーズン到来

と言いながらも、一応帰国前のことをさっくりとお話ししてからにします。

帰国少し前、大学地区の周りが交通規制されていることが2日続けてありました。

1日目はこの地域最大の規模であるピッツバーグ州立大学の、

2日目はそれほどでもない規模のMKの在籍する大学の入学式があったのです。

昨年はセレモニーの全てがオンラインで行われましたが、

アメリカの大学はほとんどが通常セレモニーをキャンパスの芝生で行うので、

マスク着用の上、出席者の椅子も距離を空ける以外平常に戻ったことになります。

各大学が少し前、学生にはワクチンを「mandate」つまり義務付けていましたが、

これらもスクールイヤー開始のための準備だったということです。

そして、大学の周りは、多数の父親と母親と子供(一人のこともあれば複数の家族も)

が群れをなして歩くというおなじみの光景が2年ぶりに復活していました。

例年と違っているのは、全員が真夏の日差しの中マスクを着用していることです。

ちょうどその頃、ターゲットという生活用品スーパーに行ったら、

いわゆる「バックトゥースクール」客でレジがものすごい長蛇の列になっており、

買い物を諦めて帰りました。

前にも書きましたが、アメリカ人にとって、彼らの子供が入学した大学に行って

セレモニーに出席し、オリエンテーションに出て、子供の入寮のために引越しや

新しくシーツやなんやかやを買い整えてやる、というのは親として感慨深い追体験です。

自分の入学の時を懐かしく重ね合わせたり、子供のカレッジが自分と一緒であれば

感慨もまたひとしお、といった具合に。

そしてこの時期、フレッシュマンとその家族が大学街に溢れ、生活用品店が混雑し、

しばらく街が活気づくのがアメリカのひとつの風物詩となっているのです。

MKの大学のキャンパスにあり、ギネス記録を更新している

「最も頻繁に塗り替えられた柵」ですが、COVID-19のせいかずっと

手抜きだったのが、久しぶりにちょっと凝ったペイントになっていました。

ただし「uPNC」という文字も、大腸を思わせるペイントも、意味不明です。

まさかどなたかこの意味おわかりですか?

アメリカの大学は、1年=フレッシュマン、2年=ソフォモア、

3年=ジュニア、4年=シニアといいますが、

うちのMKも早くもジュニアを終え、シニアに突入します。

最終学年に向けてティーチングアシスタントのオファーもあったそうで、

親としてはぜひあと1年、悔いのないように楽しく学業してほしいと思います。

■ Pittsburgh生活

この時期のピッツバーグは突発的な雷雨にしょっちゅう見舞われます。

近隣に雷が落ちる大音響で、びっくりして目を覚ますくらいだった雷雨の夜が明け、

いつもの公園に散歩に出たら、そこら中に雷が直撃した木がころがっていました。

たとえばこのくらいならなんとか乗り越えることができたのですが、

ここでデッドエンド。

諦めて元来た道を引き返す羽目になりました。

しかしこの辺ではよくあることなので、雷雨の次の日は早朝から森林管理局の作業員が、

とりあえず倒れている木を切って、人の歩くところを確保し、あとは脇によせてしまいます。

木をどこかに運ぶことは決してせず、とにかく小さくカットしてその辺に転がしておしまい。

森林はそんな倒木や根っこから倒れた木も基本放置。

できるだけ自然を自然のままにしておくというのがこちら流です。

ピッツバーグの夏は朝と昼で気温差が激しいので、

今年は日差しが高くならないうちに散歩を済ませてしまいました。

朝早く歩くことの恩恵は、動物たちの朝ごはんに遭遇する率が高くなることです。

この辺の鹿は人馴れしていて、ちょっとこちらを見てびっくりしますが、

慌てて逃げることなく、のんびりと朝ごはんを続けていました。

至近距離に近寄って写真を撮ったのですが、それでもこの通り。

ウィンクまでしてくれました。

公園の掲示板に「スポッテッド・ランタンフライ」をみつけたらやっつけてください、

というポスターが貼ってありました。

左が成虫、真ん中が幼虫、右がさなぎの写真です。

日本名「シタベニハゴロモ」は中国、台湾、ベトナム、韓国、そしてアメリカで

2010年以降爆発的に増えている害虫で、樹液を吸って植物を枯らしてしまいます。

硬いところに卵を生むので、公園から車を出す前に卵が産み付けられていないか

チェックしてください、と言うようなことが書いてあります。

公園でこれを一度見てすぐ、ホテルの駐車場でひらひら飛んでいる

小さな(小指の爪くらいの大きさ)虫に気がつきました。

「あれ、これって・・・」

あの悪い虫そのものじゃないですかーやだー。

ポスターには、見かけたら報告してください、と書いてあるのですが、

なんとなく忘れて帰国してしまいました。(今からでも間に合うかしら)

「それにしても凶悪そうな虫だなあ・・」

なんでもこの虫、韓国から渡ってきて富山県などで観察されているとか。

ところで、先日アメリカの通販サイトを見ていて、こんな服を見つけました。

・・・似てるよね。

ちなみにこれシャネルです。

MKは夏の間大学でオナー・リサーチ(選ばれて大学院レベルの研究を行うプログラム)

と並行して報酬がもらえるプロジェクトをやっていたので、

そのお金で、兼ねてから憧れだった(らしい)ブレビルのエスプレッソマシンと

コーヒー豆グラインダーをAmazonで安く見つけて購入しました。

エスプレッソマシンはあれでなかなか粉の分量や挽き加減が難しいらしく、

届いて何回もコーヒー豆を無駄にしたようですが、さすがは理系男子、

1gずつ豆の量を変えて試行錯誤を重ね、あっという間に使いこなせるようになり、

最後の頃になると、わたしは居心地の良い彼の部屋で出してくれる

ノンデイリー、ノーシュガーアイスのアフォガードにすっかりハマりました。

■ PCR検査を二回受ける

こちらに着いてワクチンを受けたとき、まず安堵したのは

これで飛行機の搭乗手続きが楽になるかもしれない、と思ったからでした。

しかしその後、ワクチンを受けていても、搭乗予定時間72時間以内に

PCR検査を受けなくてはならないことが、航空会社からのメールで判明しました。

そこで、前と同じようにオンラインでドラッグストアのドライブスルー検査を予約し、

ピッツバーグ出発の72時間前ギリギリを狙って検査を受けました。

結果が出るのが通常2〜3日なので、前回も出発前夜に結果を受け取り、

翌朝飛行機に乗ることができたのですが、今回は事情が変わっていました。

1度目の検査後、前回とは違い、今回日本はオリンピック開催中もあってか、

乗り継ぎ便出発時刻が72時間を超えていても搭乗拒否されるらしいのです。

あらためてTOが航空会社に電話したところ、提出書類はドラッグストアから出る

「陰性」と書かれた紙ではなく、日本政府専用の所定用紙でないとダメとのこと。

つまり、日本語併記の書類に陰性を証明するファーマシストのサインが必要です。

どう考えても72時間前の通常検査では間に合いません。

そこで、これはいかん!と次の日、1日で結果が出るドラックストアに行って再検査しました。

アメリカでのPCR検査は、鼻腔に綿棒を入れる方式で、2〜3日でも1日でも、

なんならすぐ結果が出る検査も(数が少ないので店が遠い可能性あり)どれも無料です。

最寄りの1日で検査がもらえる薬局を探し、予約時間にドライブスルーに行くと、

長さ5cmくらいの付け睫をバサバサさせたカルメン系のお姉さんがキットをよこし、

鼻に突っ込んだ綿棒をそのまま綿棒の入っていた袋に入れて返せ、といいました。

おそらくこのストアは薬局内ですぐ検査ができる設備があるのでしょう。

案内では翌日結果、ということになっていましたが、結果が来たのは2時間後。

そこですぐさま同じ薬局のカウンターに行って、ファーマシストに

日本政府の所定用紙へのサインをしてもらうことができました。やれやれ。

ちなみに最初の検査ですが、TOの結果が出たのはシカゴから国際線に乗った後でした。

待ってたら間に合ってなかったっつの。

■ 空港

翌日、出発時刻7時の2時間前に空港に到着。

機械で自動チェックインするように指示されたのでやっていたら、

パネルに「カウンターの係を呼んでください」と表示がでました。

やってきた地上係員は、

「こちらでチェックインする前に(今画面に出ているアドレスの)

日本の厚生労働省のHPに行って、登録を済ませてください」

と思わぬことを言い出すではありませんか。

うっわ、めんどくせー。

2時間前に来ておいてよかったよ。

厚労省のHPに登録するのは、帰国者管理のためでした。

つまり、厚労省が帰国者の帰国後の行動を見張り、追跡するためのシステムです。

わずか半年前とは全く変わってしまった手続きに驚きましたが、

それもこれも、オリパラ開催のための対策であり、このときはまだ

パラリンピックが開催中で、海外からの選手が入ってきていたからです。

変わったといえば驚いたのが、ピッツバーグ空港のコンコースの、

確か前は即席マッサージパーラーだったお店が、コロナ検査センターになっていたこと。

しかも公的機関の検査ではなく、民間らしく、PCRが129ドル、

Antigen(抗原検査、10分で結果が出る)が95ドル、両方でお得な175ドル。

そもそも、ここまで入ってきている時点で陰性証明済んでるのに、

飛行機に乗る直前に高額の検査を受ける人っているのかしら。

と思ったのですが、乗り継ぎ便出発が最初の検査の72時間以内でなければ、

不合理だろうがなんだろうが、もう一回ここで受けるしかありません。

つまりこの業者はそういう特殊な事情のニーズに合わせてというか、

悪く言えば「足下を見て」商売をしているというわけです。

現にその後、オヘア空港のANAのカウンターで、出発時間72時間以内というリミットに

書類の数字が間に合わなかったらしく、係員と揉めているアメリカ人女性を見ました。

どうやら1度の検査で乗り継ぎもできるとたかを括ってここまで来たのでしょう。

渡航先の日本がパラリンピック開催中という特殊な事情で、

地上係員もお役所仕事的にあなたは乗れません、というしかないわけですが。

「搭乗拒否されたらどうなるの」

「どこかで検査を受けてもう一度帰ってくるしかないんじゃない」

なるほど、そんな人のために空港内に民間検査場があるというわけか。

というわけで、ANAの成田行きが無事シカゴを飛び立ったとき、

安堵のため息を漏らしたわたしたち。

キャビンには相変わらず全部で4人くらいしか乗っていません。

しかし、気のせいか機内食がコロナ前より美味しくなったような気がします。

ただし、目に見えて一食のボリュームが小さくなりました。

量も、昔はよく食べる人に合わせていたようですが、今は搭乗客が少ないので、

これで足りないという人の追加オーダーにもきめ細かく対応できます。

廃棄する食品も少なくなるし、いいことだらけ。

出発してしばらくしてから窓を開けてみたらこんな景色でした。

そして出発から13時間後、飛行機は着陸態勢に入りました。

この写真はかすみがうら市(ひらがながデフォらしい)上空です。

最近はiPhoneで写真を撮ると撮った場所の地名が表示されます。

■ 空港での”オリエンテーリング”

着陸して降機まで、かなりの時間待たされたのは前回と同じでした。

アナウンスにより、まず乗り継ぎの乗客、それからパラリンピックの関係者

(乗ってたのか・・)が降り、最後に一般乗客の順で降機します。

降りてから検査上では一切写真撮影は禁止。

まず、誘導されてコンコースをぞろぞろ係員に着いていくと、

パイプ椅子が並んでいるので、そこに到着順に座っていきます。

前の集団がいなくなるとそこに移動していくという形で進みますが、

その間、コンコースの反対側通路を、パラリンピックに出場する

中国選手団(車椅子の人も)が、皆支給らしい透明のフェイスカバーを着用し、

マスクもつけて歩いていくのをみました。

そこから、怒涛のオリエンテーリングが始まります。

機内で記入させられた書類などの束を手に持ち、何箇所も部屋を移動するたびに

それを見せ、チェックされ、その度にパスポートを見せ、書類に何か書かれたり

押されたり、パスポート に勝手にシールを貼られたり・・・・、

そしてようやく最後に唾液によるPCR検査が行われました。

その結果が出れば、やっと放免です。

ところで、シカゴの空港で、地上係員にQRコードから獲得しておくように、

といわれたのは、

これと、

この二つのアプリでした。

空港では、携帯を見せてこのアプリが入っているか、そして

位置情報機能がオンになっているかをチェックされたものです。

前回の渡米帰国後は、2週間の自宅待機期間、毎日地元の保健所から

メールが来て、それに発熱等の有無、自宅待機をしているか、

ということを返信するシステムになっていました。

しかし、メールに返信だけして自宅待機しない人が後をたたなかったらしく、

日本政府はその後、スマホの位置情報を利用して、帰国者の所在位置をチェックする、

という強行手段にでることにしたらしいのです。

いわば、個人の公徳心というか良心に任せていたこれまでの性善説から、

人は基本待機義務など守らないもの、という性悪説に舵を切ったといえましょう。

悪貨は良貨を駆逐するの好例ですね。

しかしそもそも、この監視態勢を確立させるためには帰国者が

全員スマートフォンを持っていることが前提になるわけです。

「スマホ持ってない人って、どうするの」

「書いてあったよ。2週間の待機期間だけ空港で借りろって」

「・・・まじか」

荷物をピックアップして(荷物は全てターンテーブルから降ろされていた)

外に出たのは到着時間から2時間半後だったと思います。

公共交通機関を使えないので、その日はレンタカーを借り、

地元で乗り捨ててタクシーで帰宅しました。

■ そして・・待機期間

そして今、絶賛待機期間中なのですが、生活を毎日アプリに見張られています(笑)

8時から5時までの間、アプリからアトランダムな時間に、

「現在地報告をしてください」

「健康状態の報告をしてください」

というメッセージが入ります。

すぐさまアプリを開いて「現在地報告」を押す、あるいは

「熱がありますか」などに「いいえ」とチェックして押します。

スマホの位置情報を利用しているので、登録した自宅から

離れているときに位置情報確認が来て報告を押すと、

「自宅にいないようだが今どこにいるのか」

的なことを聞いてくるそうです。

(TOが食料品を買いに出ているときに言われたらしい)

そして、もうひとつ、アプリから電話がかかってきて

それに出ると、画面中央の楕円の部分に自分の顔を写し、

そのまま30秒間じっと自分の画像を見ていなければなりません。

これら3種類の確認は毎日全く違う時間に入り、予想は不可ですし、

位置確認はもう今日は朝終わったから、と思っていても、たまに

夕方に2度目が来たりするので油断なりません。

元々家で携帯を手にする習慣のなかったわたしは、帰国以来

どこにいくにも携帯を持ち運び、pingが鳴るたびビクッとして

「来たっ!」

「来た?じゃこっちも来るかな」(同時に登録しているせいか続けてくることが多い)

などといちいち夫婦で確認し合うという緊張した日々が続いています。

誰が考えたかこのシステム、確かにその目的を考えれば良くできていると思いますが、

見張られる方はたまったものではなく、帰国の度にこんな目に遭うとわかっていれば、

誰しも不要不急の渡航をしようとは思わなくなるだろうと思いました。

というわけで、我が家が厚労省に見張られる生活もあと少しで終わりますが、

さて、こんな状況そのものの終わりは果たしていつやってくるのでしょうか。

長らく語ってきたハインツ歴史センターのベトナム戦争展シリーズも、

ようやく最終回にたどり着きました。

■ 史上最も誤解された歌詞

故郷でちょっとしたトラブルがあって

ライフルを手にした俺は

異国の地に送り出された

「黄色いの」を殺しに行くために

I was born in the U.S.A., I was born in the U.S.A.

『Born in the U.S.A.』は、アメリカのロックシンガーソングライター、

ブルース・スプリングスティーンの作品で、1984年リリースされました。

彼の代表曲であり、ローリングストーン誌の「史上最高の500曲」では275位、

RIAAの「Songs of the Century」では、365曲中59位にランクインしています。

このジャケットや、タイトルそのもの、そして「俺はUSAに生まれた」という

シンプルで力強いサビ部分が力強く、愛国的な気分を煽ることから、

「ポピュラー音楽の歴史上最も誤解された曲のひとつ」

という説明があるのにはちょっと笑ってしまいました。

冒頭の2コーラス目の歌詞を読んでいただければ一目瞭然、

この曲の「俺」とは労働者階級のベトナム帰還兵であり、

彼が祖国に戻って直面しなければならない困難や疎外感を歌った曲なのです。

元居た製油所に帰ってきたら、採用係はいった

「お若いの、わたしが決められるならなあ」

V.A.(退役軍人局)の人に会いに行ったら言われた

「なあ君、わかっていないようだね」

1980年代初頭、アメリカは不況に陥っていました。

ほとんどの帰還兵が直面した無残な現実と、落胆する主人公。

それはサビの空虚なスローガンと皮肉な対比を為しています。

にもかかわらず、面白いことに、その歌詞を慎重に吟味することなく、

政治家が集会や選挙イベント、勝利演説の際に使用していたというのです。

サビの部分で合唱し、国旗を振って盛り上がるために。

はい、そのおまぬけな政治家は誰ですか〜?って、すごい大物がいますよ。

ロナルド・レーガン!

パット・ブキャナン!

うーん、どちらも保守系の政治家ですよね。

しかしアメリカ人の関係者、誰も歌詞が聞き取れなかったのかしら。

ケサンに弟がいた

ベトコンをやっつけた

ベトコンはまだそこにいるけど彼はもういない

彼にはサイゴンに好きな女がいた

女の腕に抱かれている弟の写真が返ってきた

ケサンでアメリカ軍が戦ったのはベトコンではなく北ベトナム軍ですが、

Khe Sanh

Viet Cong

all gone

Saigon

と韻を踏むためにベトコンということにしたようです。

ベトナム戦争はアメリカの労働者階級を社会的・経済的に追い詰め、

空虚なナショナリズムと国家の誇りは彼らに取って何の益もなかった、

と歌詞は訴えます。

■ 政治的利用

1984年8月下旬、「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」の売れ行きは好調で、

ラジオ局では頻繁に曲が放送され、関連ツアーも大きな話題を呼んでいました。

そして、スプリングスティーンを古典的なアメリカの価値観の模範と称賛する人もいました。

「スプリングスティーンの政治的なことは全く分からないが、

彼のコンサートでは苦しい時代の歌を歌うときに旗が振られる。

彼は泣き言を言う人ではない。

閉鎖された工場やその他の問題を語るときには、

いつも『アメリカで生まれたんだ!』という

壮大で明るい肯定の言葉で締めくくられているようだ」

なるほど、この人にとっては「アメリカで生まれた」という部分は、

絶望的な境遇から立ち上がるための「掛け声」なのかもしれません。

そう思って聴けば、なぜ多くのアメリカ人が誤解したのか、

少しは理解できるような気がします。

この文章を書いた人物は、レーガン大統領の再選組織とのつながりがあり、

当時本格化していた1984年の大統領選挙のキャンペーンに

スプリングスティーンを担ぎ出すことはできないかと考え、

本人に問合せまでしたということです。

スプリングスティーン本人がそもそもレーガンを支持していなかったため、

ていよく断られてしまったわけですが、それにもかかわらず、

当時行われたキャンペーンで、レーガンは次のようにスピーチをしました。

「アメリカの未来は、皆さんの心の中にある千の夢の中にあります。

多くの若いアメリカ人が憧れる歌に込められた希望のメッセージの中にあります。

アメリカの未来は、皆さんの心の中にある千の夢にかかっています。

そして、その夢を叶えるお手伝いをすることが、私のこの仕事のすべてなのです」

「若いアメリカ人が憧れる歌」とはもちろんこの曲のことです。

その直後、ピッツバーグで行われたコンサートで、

スプリングスティーンはそのレーガン陣営に痛烈な皮肉を放ちました。

失業した自動車工が殺人に手を染める様子を歌った

「ジョニー99」という曲を紹介して、

「先日、大統領がわたしの名前を口にしていたけど、

彼が(この曲を含む)わたしのアルバムを聴いていたとは思えない」

と語ったのです。

そしてさらにその数日後、今度は大統領選に挑戦するウォルター・モンデールが、

スプリングスティーンの応援を受けたというようなことをいうと、

スプリングスティーン側は即座にこれを否定しました(笑)

最近では「Born In The USA」がトランプ前大統領の集会や、2020年10月、

大統領がCOVID-19の治療を受けていた病院の外で聴かれたという話があります。

肝心のスプリングスティーン自身がトランプ大統領を毛嫌いしていて、

公然と悪口を言っていたということをさておいても、やはりこの曲の内容は

その状況に全くふさわしくないという「真っ当な」意見があったようです。

■ 国旗と「Born in the U.S.A. 」

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1343227-1365373608-1010.jpeg.jpg)

アメリカ国旗を背景にしたスプリングスティーンの背中の写真が

アルバム・ジャケットに採用されましたが、スプリングスティーンは、

そのコンセプトの由来についてこうコメントしています。

「国旗を使ったのは、1曲目が『Born in the U.S.A.』という曲だったからです。

しかし、国旗は強力なイメージであり、それを自由にしたら何をされるかわかりません」

その言葉の通り、これをスプリングスティーンが国旗に向かって放尿している、

などという人たちも現れましたが(笑)彼はそれを否定しています。

「あれは意図的なものではなく、いろいろなタイプの写真を撮って、

最終的に顔の写真よりもお尻の写真の方がいいと思ったから採用したのです。

秘密のメッセージはありません」

最後に、この曲のまだ訳していない出だし部分と、最後のフレーズを記しておきます。

簡単な単語で構成されているのですが、ものすごく翻訳が難しかったことを白状しておきます。

果たしてこれが本人の意図を汲んでいるかは全く自信ありません<(_ _)>

死者の町で生まれ落ちた

最初の出だしで地面に叩きつけられた

叩かれすぎた犬のようになって積むのさ

ごまかしながら人生の半分も過ごさないうちに

罪悪感の闇に突き落とされて

製錬所のガスの火のそばで

俺は10年間燃えながら道に沿って歩いてる

逃げるところもなく行くところもない

Born in the U.S.A., I was born in the U.S.A. (私はアメリカで生まれた)

Born in the U.S.A. (アメリカで生まれた)

俺はアメリカの「ロング・ゴーン・ダディ」(とっくに死んだパパ)

Born in the U.S.A., Born in the U.S.A., Born in the U.S.A., Born in the U.S.A.

ボーン・イン・ザ・U.S.A.

俺はアメリカのクールなロックオヤジ

「Long gone Daddy」

という言葉の解釈が難しかったのですが、じつはアメリカ人なら

誰でも知っている(らしい)R&Bのハンク・ウィリアムズの曲に

「I'm a Long Gone Daddy」

というのがあって、これが、自分を必要としていない相手のもとを去る男が

自分のことをそう呼んでいるという設定で使われている有名なラインです。

「僕はもうとっくに死んだパパだから、君は必要ないよ」

この「君」は、

「僕は僕をもっと正しく扱ってくれる女の子を探すよ

君は別の男を見つけてそいつと好きなだけ喧嘩するがいいさ」(意訳)

という歌詞から、「恋人だったことのある女性」ということになっていますが、

スプリングスティーンはもっと広義での「パパ」として使っていると思います。

スプリングスティーンはこの歌から言葉を引用していて、

「I'm~」のwikiにもそのことが書かれています。

ついでに、「クールなロック『ダディ』」というのは明らかに変ですが、これも

前半の「long gone daddy」に合わせた結果、そうなったのだろうと思われます。

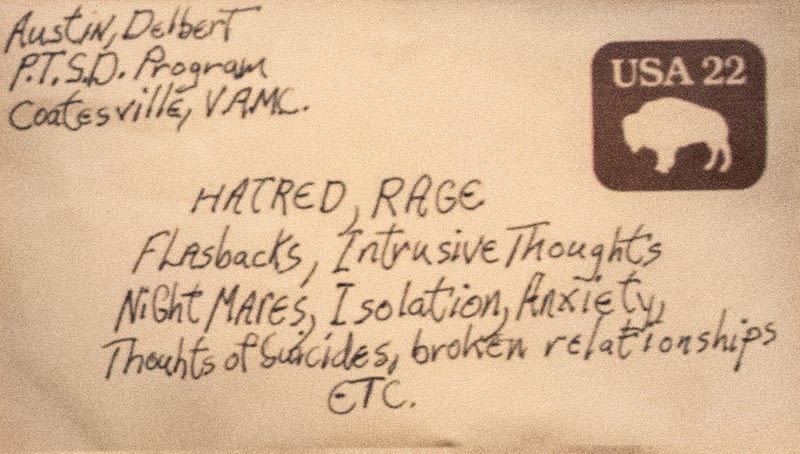

■ ある帰還PTSD患者の手紙

PTSDプログラムを受けているある帰還兵が手紙を書きました。

宛先は

憎しみ、憤怒

フラッシュバック、強迫観念

悪夢、孤立不安

自殺願望、人間関係の損壊 等々。

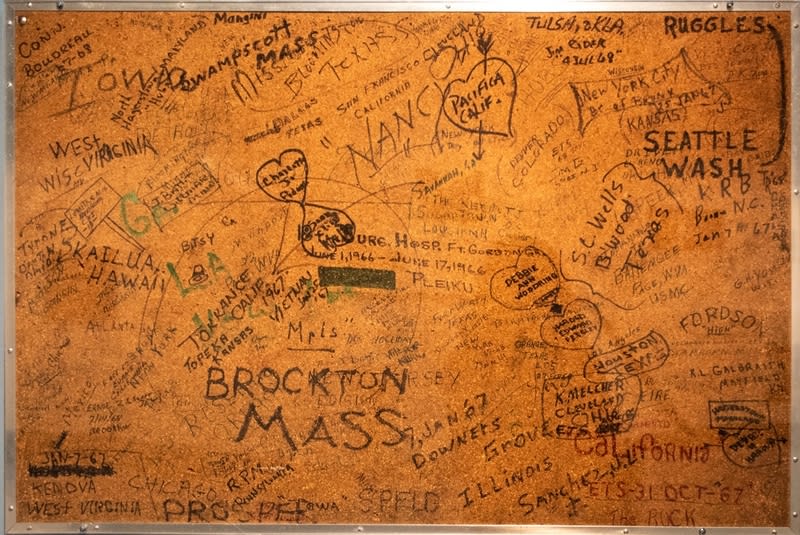

■ ホームタウン U.S.A.

ベトナムへ行った兵士や海兵隊が、以前お話しした、

輸送船USNS「 ジェネラル・ネルソン・ウォーカー」の掲示板に残した落書きです。

マサチューセッツ、ハワイ、ウェストバージニア、ワシントン、テキサス、アイオワ、

コロラド、オクラホマ、ニューヨーク、イリノイ、カリフォルニア、ペンシルバニア・・。

仔細に見れば、アメリカ合衆国全州が記されているのではないでしょうか。

■ ベトナム戦争が遺したもの

疑問、懸念、希望、恐怖。

ベトナム戦争によって具現化された未来に対するこれらの考慮事項は、

今日も我々とともにあるといってもいいでしょう。

だからこそ、ベトナム戦争に関する無数の本、映画、創作物などが生まれ、

戦争の記憶を永遠に共有し続ける試みがなされているのです。

歴史家はその意味について議論を続け、政策立案者はその教訓を受け継いでいくでしょう。

戦争は過去のものかもしれませんが、それでも、

義務、異論、愛国心、市民権、道徳、国民的信頼、

そして軍事力の行使についての重要な問題を永遠に提起し続けるのです。

ハインツ歴史センター ベトナム戦争シリーズ 終わり

■ ベトナム・シンドローム

ベトナム・シンドローム(Vietnam Syndrome)という言葉をご存知でしょうか。

ベトナム戦争は1975年に終結しましたが、戦後も国民の間に根強く残った

アメリカのベトナムへの軍事的関与に対する国民の嫌悪感をあらわす政治用語です。

彼らの嫌悪とは、

守ると公言していた土地と人々に壊滅的な影響を与えた

終戦を20年も長引かせ、何百万人もの人命を奪った

ハイテク戦争によってベトナム南部の景観を永久に傷つけ、

マサチューセッツ州とほぼ同じ大きさの地域を消滅させ、

推定2100万個のクレーターを残した

南ベトナムの人口の約3分の1が難民となった

自分たちが責任を負うべき国家の、経済的・社会的基盤を破壊した

ほとんどのアメリカ人が道徳的ではありえなかった

等々。

戦後もベトナム戦争をめぐってアメリカでは国内論争が絶えず、

それはアメリカの外交政策に大いに影響を与えました。

振り子の針が振れるように、1980年代初頭以降、世論は明らかに戦争反対に偏り、

その結果、アメリカの外交政策は極端に他国への介入度が低くなっていきます。

ベトナム・シンドロームは、「もう一つのベトナム」を恐れ、

軍事的関与のリスクを避けようとする政治、軍事、民間の組織を生み出しました。

この症候群は、リチャード・ニクソン大統領の時代からビル・クリントン大統領の時代まで、

アメリカの外交・軍事政策にその『症状』を見ることができます。

地上軍の派遣や徴兵制の運用に極端消極的なこれらの傾向は、

「ベトナム麻痺(パラライズ)」と呼ばれることもありました。

■ ベトナムでの「失敗」

なぜアメリカは北ベトナム軍を倒せなかったのか。

米軍関係者を中心とした保守派の思想家たちはこう言いました。

「アメリカには十分な資源があるのに、国内での戦争努力が足りなかった」

経済的、技術的、軍事的能力という粗暴な言葉で測るならば、

アメリカは依然として世界で最も強力な国であるが、

この問題は、結局、意志の問題に帰結するのだ、と。

しかし、

「ベトナム・シンドローム」

という言葉が、マスコミや政策関係者の間で広まり出すと、

アメリカは2度と戦争に勝てないのではないか。

アメリカは衰退への道をたどっているのではないか。

こんな意見がその言葉に内包されて国民に侵食していきました。

国民の戦争努力がたりなかったせいで負けた。負けたというか勝てなかった。

ロナルド・レーガンをはじめとする多くの保守派がこの意見に賛同しました。

レーガンの1980年の大統領選挙は、アメリカ人がこのシンドロームに苦しんでいる、

という考えを選挙戦を通じて世に広める結果になったといえましょう。

レーガンは

「もしアメリカが自分をリーダーとして、より自信に満ちた姿勢で臨めば、

ベトナム・シンドロームは必ず克服できる」

と主張して選挙戦を行いました。

レーガンは、アメリカ国民が敵のプロパガンダにまんまと乗せられて

戦争に反対したことや、それだけでなく、ニクソンやジョンソン政権の高官が

「彼らに戦争に勝たせることを恐れていた」

ことなどが兵士たちを失望させたことが敗因だった、つまり、

自分だったら北ベトナムには勝てていた、と示唆したのです。

そして、戦後のアメリカ国民が軍隊の道徳性に罪悪感を持つことや、

疑念を持つことは間違っている、なぜなら彼らは崇高な目的のために戦ったからだ、

と主張しました。

「世界平和は我々の最優先事項でなければならない。

国民が戦死しなくても済むように平和を守ることは、国家運営の第一の課題だ。

しかし、それは屈辱的で漸進的な降伏によってもたらされる平和であってはならない」

そして、

「アメリカが失敗したのは、敗北したからではなく、

軍が "勝利する許可を得られなかった "からだ」

とまるで禅問答の答えのようなことを述べています。

■ アメリカに勝ち目はあったのか

勝ち目のある戦争だったと主張する人たちは、「戦争をした人たち」から

「戦争に反対した人たち」に責任を転嫁しているといえるかもしれません。

つまり、無責任なメディアと反戦運動家が国民を戦争に反対させ、

ジョンソンやニクソンが勝利を手にした矢先に、

米国の関与を縮小せざるを得なくなったという主張です。

しかし、前にも書きましたが、メディアと抗議活動が声高に戦争反対を唱えても、

戦争は熱狂的ではないにしても、広く支持されていました。

国民の大多数は、戦争よりも声の大きな抗議者を不快だと感じていたという統計もあります。

つまり、敗戦の原因をメディアや反戦運動に求めるのは、あまりにも単純だというわけです。

この理屈を理解するためには、反戦=内なる敵がなかったらアメリカは勝てたのか?

という仮定について考えてみるとわかりやすいかもしれません。

実際にベトナムで行われた戦争はアメリカ人にとって非常に困難なものでした。

人を寄せ付けない気候と地形、鬱蒼としたジャングル、不気味な沼地や水田、険しい山々、

「人を殺し、脳を焼き、過労死するまで汗を絞る」

ほどの暑さ。

「まるで太陽と大地がベトコンと手を組んでいるかのように、

わたしたちを消耗させ、狂わせ、殺していく」

言うまでもなく、何世紀にもわたってこの土地を耐え抜いてきたベトナム兵士は、

文明社会から放り込まれたアメリカ人よりも明らかに戦闘に有利でした。

想像の限界を超える文化の違いも彼らに混乱をもたらしました。

ほとんどのアメリカ人には、ベトナム人の容貌は皆同じに見え、

敵味方の区別もつかないといった状況に加え、

村を焼かれても無表情で、助けようとしているのに他人事のようだったり、

丁寧にお辞儀をして、にこやかにアメリカ兵を地雷原に案内するベトナム人に、

アメリカ人たちは敵味方関係なく憎しみを抱くようになっていきます。

最も重要なことは、ベトナムにおけるゲリラ戦が、形のない、

しかし致命的なものであったということでしょう。

それは、

「朝のジャングルの霧の中に消えていき、思いがけない場所に現れる

形のない敵との終わりのない戦い」

だったのです。

アメリカは敵の強さと決意を大幅に過小評価していました。

すべてを危険にさらしてまで目的を達しようとする、

敵側の不屈の精神を、理解することが最後までできなかったのです。

そしてベトナム人が我々と同様に理性的であるならば、

世界最強の国家に立ち向かうことなどできないだろうと安易に考えていました。

(日本人を相手に戦ってメンタル的にはある程度学習したはずですが、

今回は当時の日本より、遥かに文明のギャップが大きいとみくびっていたようです)

北ベトナムやベトコンは、しっかりとした動員力と体制を持ち、

目標に対して狂信的にコミットしていただけでなく、地の利を生かし、

10年間の対仏戦争ですでに完成された方法を駆使して戦いました。

ベトコンは、南ベトナムの農村部の人々が実は持っていた

アメリカに対する不信感を大いに利用して彼ら味方につけ、

北ベトナム軍は、戦争を長引かせる戦略を巧みに採用しました。

ホー・チ・ミンはかつて、

「あなた方が我々の部下を10人殺すたびに、我々は

あなた方の部下を確実にひとりずつ殺していく」

それを永遠に繰り返していけば、先に疲れるのはあなた方だ」

と豪語しました。

そして、中国やソ連など共産国家の支援もまた、アメリカを苦しめました。

「ベトナム・シンドローム」のような考えはこの戦争に始まったことではありません。

失敗の原因が他にあるのではなく、自分たちにあるという説明の方が、

人々にとって、あるいは受け入れやすいのかもしれません。

『ディアハンター』『地獄の黙示録』のような映画が、

その芸術的な価値がどうであれ、贖罪の形を推進し、

それがいつの間にか「正しい考え」となってきたのも事実です。

レーガンの「崇高な戦争」という発言は、突飛な考えと受け取られた一方、

同時に決して少なくない人々に響きましたが、これは驚くべきことではありません。

どんな残酷な戦争にも必ず尊い要素があり、英雄的行為、犠牲、

思いやりまで否定するべきではないと考える人も多いからです。

少なくとも、戦争を起こした国が何らかの形で共有している「罪悪感」を

退役軍人だけに負わせることは間違っていますし、レーガンの発言は

この点を少なくとも間接的に指摘していたと見られたのかもしれません。

数年後、レーガン大統領は「ベトナム・シンドローム」を軍事行動で葬ろうとしました。

グレナダ侵攻を成功させることによってシンドロームが解消され、

国民がこれ以上米国の軍事行動に対し嫌悪感を持たなくなることを期待したのです。

そして侵攻後、

「我々の弱さの時代は終わった。

我々の軍事力は立ち直り、堂々としている」

と力強く宣言しました。

しかし、この「シンドローム」は平癒したといえなかったため、

ブッシュ大統領もまた1990年から1991年にかけてのペルシャ湾岸危機を利用して、

ベトナム症候群を意図的に回復させようと試みました。

イラクとの戦争が迫る中、繰り返し宣言したのがこの言葉です。

「もう一つのベトナムにはならない」

事実、第一次湾岸戦争での迅速な勝利は、ベトナム症候群の終焉であると言われました。

ブッシュ大統領は戦後、

「ベトナムの亡霊はアラビア砂漠の砂の下に眠っている」

「アメリカがベトナム症候群を克服することができた」

と高らかに勝利宣言しました。

■PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)

キャスターの安藤優子氏がアメリカに留学したときのエッセイ、

「あの娘(こ)は英語が話せない」には、彼女のホームステイ先の近所に住んでいた

元ベトナム帰還兵にストーカーのような執着をされ怯えたことが書かれています。

帰還兵は、16歳の安藤氏をベトナム孤児だと思っていたようなのです。

わたしにとってこれが、ベトナム帰還兵のPTSDについて認識した最初の文章でした。

今では一般的な心理的症状を表す言葉のひとつですが、もともとは

個人レベルの「ベトナム・シンドローム」をあらわすものであり、

それが後に、

PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)

としてよく知られるようになりました。

政治レベルの「ベトナム・シンドローム」について前半語ってきましたが、

元々は個人的なシンドローム=後遺症のことだったのです。

後遺症という医学用語を持つ「ベトナム・シンドローム」は、1970年代末、

ヘンリー・キッシンジャーによって作られ、その後レーガンによって広められて、

純粋な政治的意味を持つようになったという経緯があります。

1980年、精神科の専門医は、戦時中のトラウマが深刻な道徳的、および

心理的苦痛を引き起こす可能性があることを公式に認めました。

個人レベルのベトナム症候群は、ベトナム帰還兵の20〜60%に見られた

PTSD(心的外傷後ストレス障害)となってあらわれました。

それには不安、怒り、落ち込み、依存症などの古典的なPTSD症状のすべてだけでなく、

戦闘に関連した思考の侵入、悪夢、フラッシュバックなども含まれます。

また、ベトナム症候群には罪悪感も大きく関わっています。

兵士たちは、自分が助かって仲間が生き延びられなかったことだけでなく、

ベトナム人、特に女性や子供が殺されたことへの罪悪感も感じていました。

戦闘地域での生活に対処するために退役軍人が取っていた「戦略」は、

市民生活に戻っても全く通用せず、機能不全の行動となって現れました。

ベトナムから帰還した多くの退役軍人は、普通の生活を送る努力を怠っていた、

この言い方が悪ければ、普通の生活に適応できなくなっていたのです。

皆さんは、ベトナム戦争中に死亡した人よりも、戦後に

精神的な問題で自殺したベトナム帰還兵の方が多かったのをご存知でしょうか。

自殺しなかったとしても、少なくとも100万人の退役軍人のうち4分の3は、

社会生活を普通に送ることができず、その結果ホームレスや失業者になりました。

教育を受けていない70万人近くの徴兵者は、名誉除隊もできませんでした。

退役軍人の多くは、家族を養うために新たな仕事に就くことも困難であり、

PTSDに精神を追い込まれるという例がアメリカ全土で起こりました。

映画やドキュメンタリー、テレビ番組には、帰還兵の困難を描いたものが数多くあります。

そういえば、「ランボー」もベトナム帰還兵でしたね。

クリント・イースドウッドの「グラン・トリノ」で監督自らが演じた、

モン族の少年少女を守って最後は銃弾に倒れる老人もそうです。

モン族は、アメリカがベトナム戦争に敗れると、見捨てられ行き場を失い、

ベトナム軍、ラオスの共産勢力などに女、子供も含めて虐殺された部族であり、

アメリカに移民することができたのは一部の幸運な人々だけでした。

劇中、イーストウッド演じるコワルスキーが”身を呈して”彼らを守るというのは

アメリカの償いの形を象徴していると思われます。

ベトナム戦争によるPTSDの発症やその他の問題を解明するため、

1983年に米国議会の要請を受けて、米国政府は調査機関を立ち上げました。

その調査によると、

男性の約15%、女性の約9%(1980年の調査時点)がPTSD発症

男性の約30%、女性の約27%が、ベトナム帰還後の人生のある時点でPTSDに罹患

というもので、多くの退役軍人にとってPTSDが慢性化しており、

特に高レベルの戦闘暴露を経験した人にその傾向は顕著でした。

PTSD患者は、結婚生活、性生活、生活全般に対する満足度が低く、

また、子育ての困難さ、離婚率の高さ、幸福感の低さ、疲労感や痛み、

慢性的な風邪などの身体的な不調の多さを感じています。

依存でいえば喫煙率が高く、アルコールや薬物依存は患者の3分の1を占め、

それらが引き起こすうつ病、心臓病、糖尿病の発症率が高いという報告もあります。

何百年もの間、戦闘ストレスを原因とする心的、肉体的症状は、

異なった戦争が起こるたびに異なった名称で表現されてきました。

そして初めて「PTSD」という病名で初めて呼ばれたのがベトナム退役軍人です。

戦後50年が経過したにもかかわらず、一部のベトナム退役軍人にとって

PTSDは日常生活の慢性的な現実となり、いまだに彼らを苦しめているのです。

続く。

「ヒトラーの忘れもの」

という映画については一度軽くここで触れたことがありますが、

「Under Sandet」(デンマーク語で砂の下)というタイトルに

一体何をしてくれとんのじゃ、と思わずガンを飛ばしたくなる、相変わらずの

日本の映画配給会社の絶望的なネーミングセンスのなさはともかく、

砂の下に埋まった地雷すべてをヒトラー一人のせいにしてしまうという

戦後世界のあるべきとされる方向性を如実に表しているという意味では

なかなか当を得たものであったとは思っているわけです。

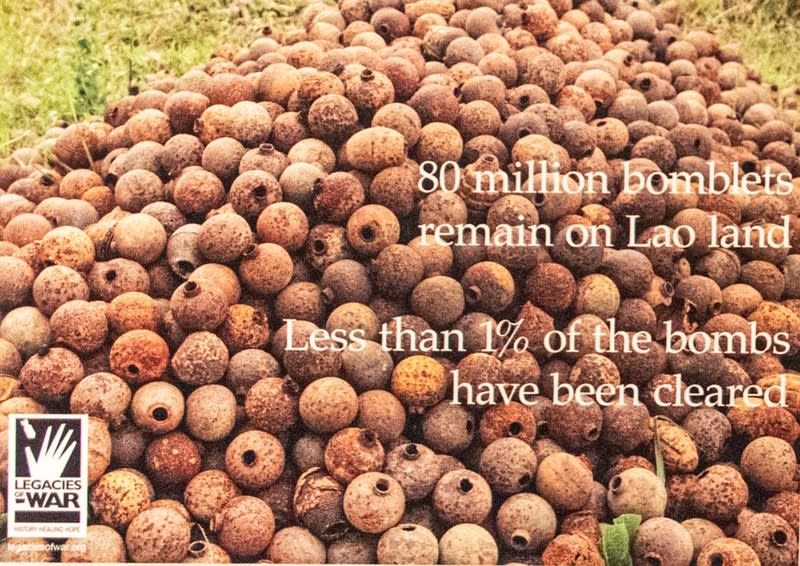

ラオスの不発弾問題はそれこそ”アメリカの忘れもの”そのものじゃないか、

ということで本日のタイトルに採用させていただきました。

さて、ベトナム戦争によって、ベトナムのみならず、ラオス、カンボジアに

地雷と不発弾が撒き散らされました。

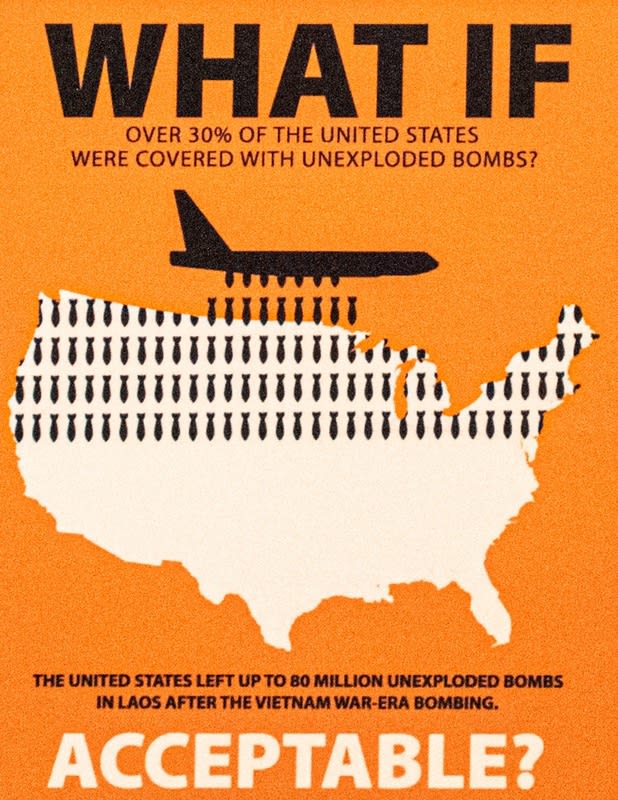

冒頭の

ラオスの大地には8000万本の爆弾が残っている

撤去された爆弾の数は1%にも満たない

と書かれたポスターには、処理された地雷がまるで木の実のように山になっています。

Looks like a ball. Kill like a bomb.

(ボールのように見えますが、爆弾と同様人を殺します)

わたしも写真のキャプションを見るまでは恥ずかしながら

冒頭写真を木の実の山だと思っていたくらいです。

戦争が終結した後も、毎年不発弾は偶発的な爆発によって

数千の人々を殺傷し、傷を追わせてきました。

ポスターで少女が地雷を持っていますが、ラオスでは

ボンビーズ Bombies

と可愛らしい名前で呼ばれるクラスター爆弾はとても小さく、

子供たちが見つけておもちゃのように不発弾を手にするケースがありました。

2017年、10歳の女の子が「ボンビー」を見つけて拾い、家に持って帰ったところ、

家族全員がいるところで爆発したなどという例は決して珍しいことではないのです。

たとえば、このアイリッシュタイムズの記事で紹介されている例をご覧ください。

Yeyang Yangというこの31歳の男性は、ゴミを燃やしていたところ、

その熱で引火し、爆発した地中の不発弾によって顔を失いました。

右耳は完全に失われ、かつて耳のあった部分には穴が開いているだけです。

右手は骨と筋肉の塊となってしまい、指がありません。

彼の顔は、まるで溶けた肉色のプラスチックのマスクで覆われているかのようです。

彼の赤い目は常に涙を流していて、きちんと閉じません。

これでも彼は8ヶ月間入院し、皮膚移植を受けたことがあるのです。

しかも手術は大変痛みを伴う辛いもので、もう二度と受けたくないと言っています。

不発弾は多くの死者を出しましたが、生存者はそのほとんどが悲惨な怪我を負いました。

統計によると負傷者の3分の1は手足や視力、酷い場合は両手足を失う例もあります。

毎年、何百人もの人々の人生が、傷を負うことによって永遠に変わってしまうのです。

発展途上国であるラオスでは、ほとんどの人が生まれた土地で肉体労働をしながら

なんらかの生計を立てているのですが、その唯一の資本である身体に不調を生じれば、

生きていくことさえも容易ではなくなるということになります。

Yeyang Yangさんも元々は農業をしていましたが、それでは足りないので

副業としてやっていたゴミを燃やす仕事でこの事故に遭いました。

身体はもちろん、彼の脳は爆発の影響で集中することすら困難な状態です。

彼は爆発事故の後、何年もの間、村はおろか家からも出ることができず、

身体に負った傷は彼の心を深く蝕み、家族やコミュニティから孤立するばかりでした。

ラオスでは医療制度によるメンタルヘルスのサポートというものがそもそもないのです。

また、同じ記事で紹介されている25歳のフォマリーンさんは、2016年の10月5日、

作業していた畑で小さなシェルを見つけ、持ち帰りました。

この金属でナイフを作ろうとしてシェルを開けようとしたところ、

爆発して目が見えなくなってしまったのです。

四世代の家族と同居している彼は、一家の長であり、働き手でもあったのですが、

事故以来肉体労働を行うことができなくなりました。

もし

アメリカ合衆国の国土の30パーセントが不発弾で覆われたら?

受け入れられますか?

というポスターには、文字通り30パーセントの国土が爆弾で覆われています。

そして、

アメリカは8000万個の不発弾をベトナム戦争中の爆撃でラオスに残しました。

と「戦争の遺産」を糾弾しています。

冒頭の不発弾のポスターには、

Legacies of War (戦争の遺産)

と書かれていますが、まずこの「レガシーズ・オブ・ウォー」は、

ベトナム戦争時代のラオスでの爆撃の歴史についての認識を高め、

不発弾の除去と生存者の支援を提唱し、戦争の傷を癒す場を提供し、

平和な未来への大きな希望を見出すことを目的とする組織です

アメリカは1964年から1973年までの9年間に、

58万回の爆撃を行い、

200万トン以上の兵器

2億7000万発の爆弾

をラオスに投下しました。

これは8分に1回、24時間に1回、飛行機1台分に相当します。

その結果、ラオスは国民一人当たりが受けた爆撃が史上最も多い国となりました。

クラスター弾の約30%、8000万個が不発のままで、

これにより国家の発展の可能性が失われたといっても過言ではありません。

Legaciesの主な目標は以下の通りです。

ラオスおよびベトナム戦争時代の爆撃の遺産について、

米国およびより広い国際社会の認識を高めること

ラオスにおける不発弾の除去と被害者・生存者への支援を強化するため、

アメリカから、および国際的な支援を提唱する。

ラオスの戦争から得た教訓をもとに、平和と安全保障の問題について議論し、

アメリカ国内のコミュニティを巻き込み活動につなげる

ラオス系アメリカ人の支援とそのコミュニティが関心を持つ問題について提言を行う

Legaciesの財政は個人、財団、企業のサポーターからの寄付で成り立っており、

政府からの資金提供は受けていません。

■ ベトナム戦争終結後

1975年の戦争終結後、ラオスの村人たちは畑や庭にある不発弾の処理を

すべて自分たちで行わなければならなくなりました。

1994年、メノナイト中央委員会は、ラオス政府および諮問機関と協力して、

民間資金による人道的地雷除去プログラムを開始することを決定。

1996年にはラオス国内の地雷除去グループ

「UXO Lao」

が結成されました。

「UXO」とは「Unexploded Ordnance」の省略形で、不発弾のことです。

米国をはじめとする各国政府も地雷除去活動を支援するようになりましたが、

アメリカが拠出した額は年間平均250万ドルから300万ドルで、

問題に適切に対処するために必要な推定額をはるかに下回ることになりました。

2004年、当時フォード財団に勤務していた女性、

セラ・カムボンサ(Sera Khamvongsa)

は、政策研究所所長のジョン・カヴァナから戦争の話を聞き、

ラオスでの爆撃を生き延びた人たちが描いた絵を見たのがきっかけで

「Legacies of War」を設立することを決心しました。

■ アメリカ合衆国の「秘密の戦争」

先ほども書きましたが、ラオスは国民一人当たりに対し、空爆が

世界で一番多かった国、というありがたくないタイトルを持っています。

1964年から1973年の間、当時のラオスの人口で計算すると、

1人当たり1トンの爆弾が落とされたというくらいなのです。

第二次世界大戦後、フランスの植民地支配下に置かれていたラオスは、

1953年に独立を果たしたのですが、国内で権力争いが起き、内戦に発展します。

ベトナム戦争に介入していたアメリカ政府は、ラオスの共産主義化を断ち切るため、

北ベトナムに対抗させるためにラオスにゲリラ訓練を施したりしましたが、

戦況において北ベトナムが優位になってきたため、1964年、

ラオスでの秘密作戦の一環として空爆を決行したのでした。

例の「ホー・チ・ミン・ルート」を断ち、北ベトナムから南のベトコンへの

兵力・戦争物資の供給をストップするという目的のためです。

そして、これはとんでもない理由だと思うのですが、アメリカ軍はラオスをなんと、

爆弾の投棄場所

にしていたというんですねー。

つまり、アメリカの爆撃機は、ベトナムで本来のターゲットを爆撃できなかった場合、

タイの米軍基地に帰る途中、ラオスにひょいっと爆弾を捨てていくのです。

理由は爆撃機は爆装したまま着陸することができないからです。

捨てるといっても爆発したりしなかったりで、爆発しなかった不発弾は

戦争から約40年経った今日でも問題となっているというわけです。

しかしまた、ラオス民衆も滅法したたかで、不発弾やクラスター爆弾のケースなどを

加工して、日常生活にちょっと取り入れてみたり(植木鉢とか?お椀とか?)

それだけならまだしも、観光客にお土産として爆弾の残骸を加工して売る村、

「ウォー・スプーン・ヴィレッジ」

なるものもあるというからちょっと驚きます。

こういう、貧困ゆえにやむなく残骸ビジネスに手を染めた人々は、

国土から残骸が一掃されたらご飯の種が無くなって困るというジレンマにあります。

2010年の夏、Legaciesは、オバマ政権のヒラリー・クリントン国務長官に

「ベトナム戦争時にラオスに残された不発弾の除去のための資金を大幅に増やすこと」

として、米国がラオスにおける不発弾除去のために、今後10年間、

毎年1,000万ドルを拠出するように提言しました。

もちろんラオスの不発弾問題に関わっている団体はほかにも、

地雷撤去専門の非政府組織「ヘイロー・トラスト」

「マインズ・アドバイザリー・グループ」(MAG)、

「ノルウェー市民援助」(NPA)

「UXO(不発弾)ラオス」(ラオス政府管轄)

「ハンディキャップ・インターナショナル」

などがあります。

慈善団体World Educationもそのひとつで、冒頭に紹介したヤンさんに対し、

交通費、入院費、薬代、そして彼に付き添う家族の費用を負担しています。

現在、ヤンさんは他の地域で自分の体験を語り、他の被爆者を支援しています。

農場で働くことはできなくなりましたが、被曝者としての体験を伝えることで

誰かの役に立っているということは、彼に平穏と使命感をあたえ、それが

今のところ生きていくための重要な心の支えとなっているのです。

失明したフォマリーンさんも、「World Education」の支援で

マッサージ師になるためのトレーニングの可能性を現在模索しています。

しかし、目が見えず、肉体労働ができないという事実は変えられません。

正直なところ、仕事ができない上介助を必要とする彼の存在が重荷らしく、

家族のうち一人など、彼を連れて行って永久的なケアをしてくれないかと、

ワールド・エデュケーションに個人的に頼んできたということです。

家族から厄介払いされそうになったという事実はフォマリーンさんを深く傷つけ、

いまだに毎日悪夢にうなされている、とスタッフは打ち明けています。

博物館にはクラスター爆弾のシェル実物が展示されています

クラスター爆弾( cluster bomb)は、容器となる大型の弾体の中に

複数の子弾を搭載した爆弾で、クラスター弾、集束爆弾(しゅうそくばくだん)

などとも呼ばれるものです。

ベトナム戦争期に使用されたタイプは、ケースに野球ボール大の子爆弾を300個ほど内蔵し、

その子爆弾ひとつの炸裂で600個ほどの金属球を飛散させるというもので、

ここに展示されているのはその子爆弾である「ボール爆弾」のシェルです。

この子爆弾は、手榴弾や指向性の無い散弾地雷のように、人員や車両など、

非装甲標的に被害を与えるものです。

不発弾が国際問題となったとき、保有国であるアメリカの対応は

クラスター弾不発率の低下を目指す

というものでした。

うーん・・・そっち?(´・ω・`)

続く。

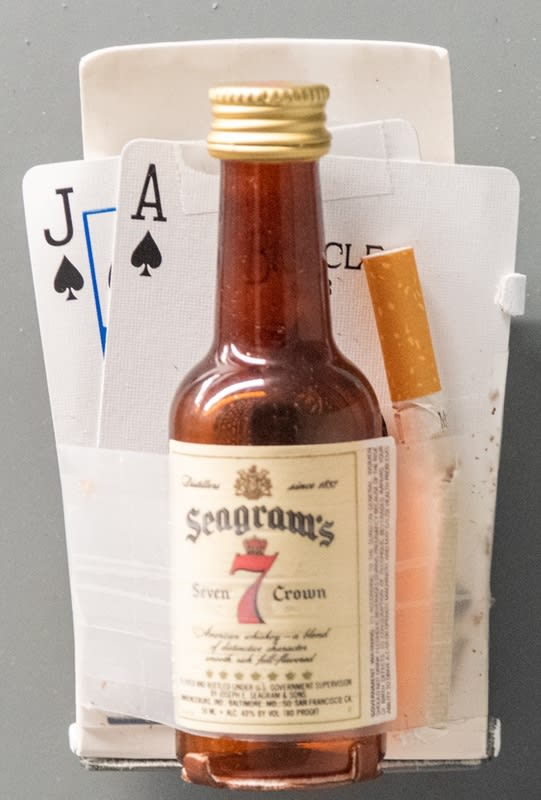

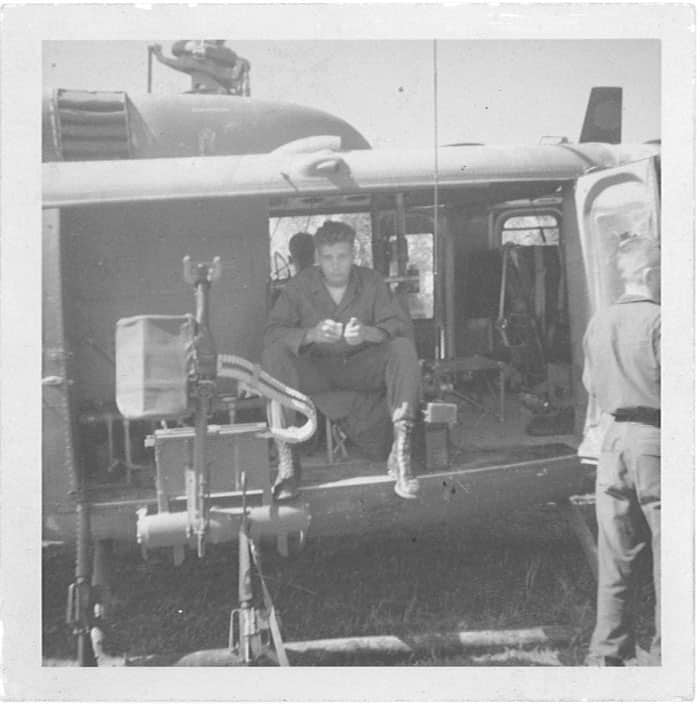

今日は、ベテランズ・メモリアルセンターの戦死者の名前が刻まれた

「壁」の前に置かれた様々な品の中から、当博物館に展示されていたものをご紹介します。

1982年11月にベトナム退役軍人記念館(ザ・ウォール)が献堂されて以来、

40万点以上の品々が訪問者からの追憶や賛辞として残されてきました。

国立公園局は、ベトナム退役軍人記念基金による学芸員のサポートのもと、

これらの品々をベトナム退役軍人記念館のコレクションの一部として収集し、

目録を作成し、保存しています。

これらは、長年にわたって壁に残された品々のごく一部の学芸員による記録ですが、

壁に残された品々のコレクションとしては、これまでに公開された中で最大のものです。

冒頭写真は解説の写真を撮るのを忘れたのですが、おそらく

戦死した兵士(場所的に後述のデトマー1等兵の可能性高し)

のポケットに入っていたものかもしれません。

それにしても、トランプが二枚でそれがスペードのAとJなのはなぜなのでしょうか。

■ 兄さんのグローブとボール

マテル少尉

マテル少尉

革製の野球ボール、そしてウィルソン・ブランドの革製野球グローブ

(デル・エニス・プロフェッショナル・モデル)は、ベトナムで戦死した

ロナルド・ジェームズ・マテル米陸軍少尉(1LT)Ronald James Matel

の遺品です。

グローブとボールの下には、マテル少尉の弟であるデビッド・J・マテルが

自分の名刺に記した手書きのメモが展示されています。

デイビッドがこのメモを記したのは1993年になってからのことです。

ロン・マテル宛 7-6-93

誕生日おめでとう!

1969年6月9日から僕の人生は本当に変わってしまった。

兄さんにこの野球のボールを投げたかった。

69年6月9日以来、毎日のように兄さんのことを考えていたよ。

兄さんは信じられないかもしれないが、ぼくには大きな3人の男の子と

小さな女の子がいて、あなたの代わりに、今ではぼくとキャッチボールをしています。

ぼくはとても素敵な女性と結婚し、基本的に幸せな生活を送っている。

もし兄さんが生きていたら、ぼくは(一緒に野球をすることができたので)

もっとスポーツマンになっていたと思う。

お父さんと息子のジョー、ジョン、ジョシュとは、

一緒に年に一度は狩りや釣りに行っています。

妻はウィスコンシン州のラクロス近郊の出身です。

4番目の子供のジェシカは韓国生まれで、マテル家で養女に迎えました。

ぼくの仕事はリハビリテーション・カウンセラーで、

妻は中学校の教師兼管理係をしています。

そして子供たちは皆イケメンぞろいでなかなか出来がいいんだ。

あれから歳をとって何人かの親戚がそちらにいったのは兄さんも知ってるよね。

ぼくも42歳を過ぎた今、人生は変わりつつあると感じている。

93年7月10日、もし生きていれば兄さんは45歳になっていたね。

ぼくは少し声を大にして、ベトナムのような地域に関与しないように、

国にそういうことを伝えようとしていますが、耳を傾ける人は少なく、

したがって、これからもぼくのように兄弟を失う人は後を断たないでしょう。

お父さんもお母さんもまだ存命です。

お母さんはあなたの死を乗り越えられませんでしたが。

そしてお父さんは最近あまり具合がよくありません。

とにかくぼくには最も素晴らしい家族がいます 。

兄さんが生きていたら本当にどんなに良かったかと思う。

兄さんの古い友人の何人かとはいまだに付き合いがあるよ。

マーク、ジョージ、ディックとかね。

兄さん、あなたがいなくて寂しいです。

天国で誰かとキャッチボールしてください。

ぼくはあなたのために祈る。あなたもぼくのために祈ってください。

戦死者の名前が刻まれたメモリアルの「壁」の前には、遺族が訪れ、

花だけでなく戦死者のゆかりの品などを捧げます。

野球のボールやグラブのほか、幼児の時に愛用していたおもちゃなどもあります。

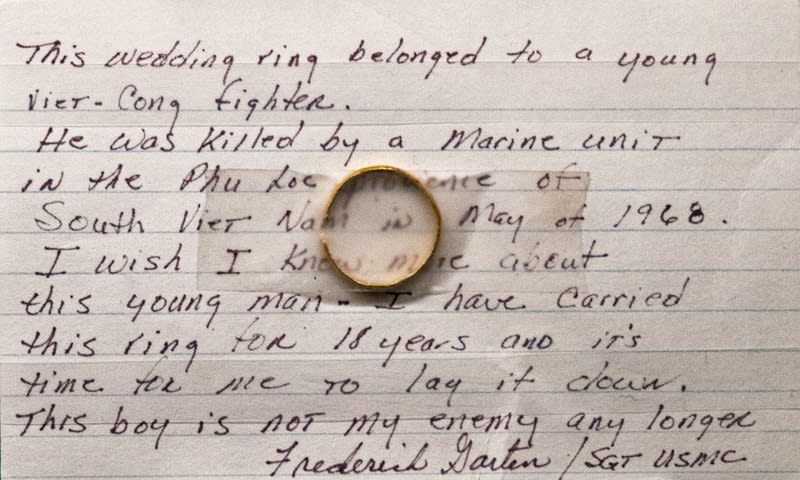

■ ベトコン兵士の結婚指輪

ベトナムに出征した海兵隊員がフエのフー・ロックでの戦闘において、

戦死した18歳のベトコン戦士の指輪を持ち帰りました。

これもまた「壁」に献納された品の一つで、寄贈したのは

フレデリック・ガーテン(Frederic Garten)米国海兵隊一等兵(PFC)。

ガーテンはその後も海兵隊で軍曹にまでなったようで、メモには

SGTと書かれています。

元戦友で壁に名前の刻まれたジェームズ・アレン・ウォールに捧げると言う形で、

ガーテンは、直接ウォールとは関係のなさそうなこの指輪を置きました。

3インチ×5インチの白いインデックスカードに書かれた手書きのメモに、

素朴な金色の男性用結婚指輪が貼り付けられており、名刺が添えられています。

この名刺は、提供者であるフレッド・ガーテン氏のもので、彼の肩書は

「西バージニア州/雇用保障局の障害者支援プログラム・スペシャリスト」

であることがわかります。

ウォール1等兵

ウォール1等兵

裏面には「James A Wall」という名前に下線が引かれています。

ウォール1等兵は1968年、20歳でベトナムのThua Thienで戦死しました。

メモに書かれている言葉を翻訳しておきましょう。

「この結婚指輪は若いベトコンの戦闘員が持っていたものです。

彼は1968年5月に南ベトナムのフーロック州で海兵隊との戦闘で戦死しました。

わたしはこの青年のことをもっと知りたかったと思う。

18年間この指輪を所持していたが、そろそろそれを捨てる時が来たようです。

この青年はもうわたしの敵ではありません」

そして、アメリカ海兵隊とベトナムベテラン、

ガーテン軍曹(Segt)はこの指輪にメモをつけて壁に残したのです。

この金色の男性用ジュエリーリングは、手作りされたものらしく、

リングの一部に小さな隙間があり、いかにも素朴なものです。

ガーテン氏が、なぜウォール1等兵と縁もゆかりもないベトコン兵士の遺品を

壁の前に残したのかはわかりません。

そもそも、彼がどのような経緯で指輪を手に入れたのかとか、

どうしてベトコン兵士の年を知っていたのかなどということも、

全く語られていないので想像するしかありませんが、彼は

おそらく、海兵隊との戦闘で死亡した子供のような兵士に目を止め、

何かに突き動かされるように遺体の身分証明書を確かめたのではないでしょうか。

そして、その彼が左手の薬指にはめていた指輪をふと外して、

それを軍服のポケットに入れて持って帰ってきたのでしょう。

彼の中では、そのときすでにベトコンの若い兵士は

敵ではなくなっていたのに違いありません。

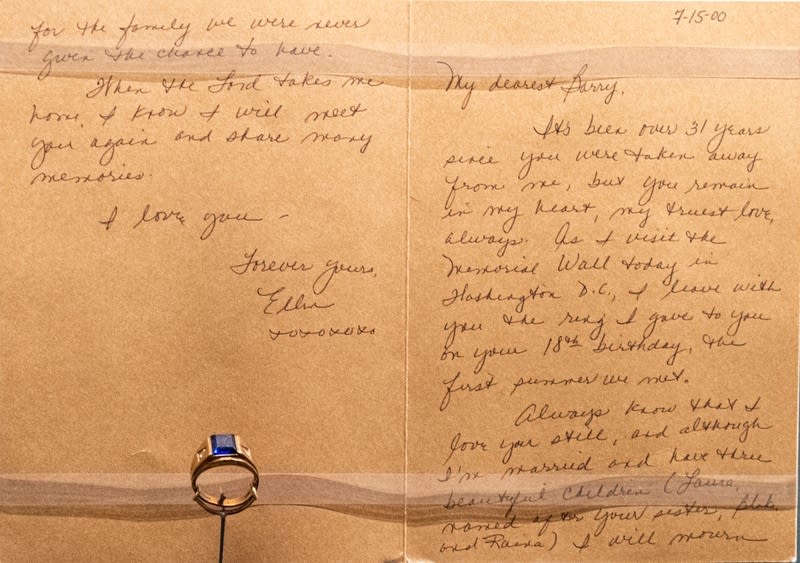

■結ばれなかった「永遠の恋人たち」

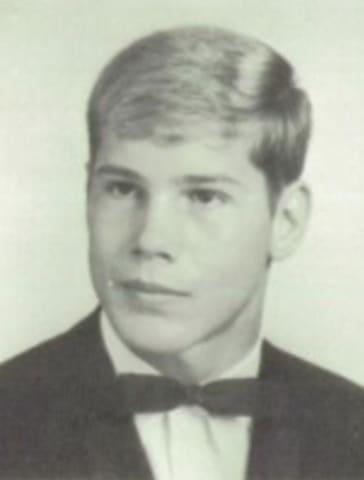

米国陸軍軍曹(SGT)バリー・ラルフ・バウシュ(Barry Ralph Bausch)

に捧げられたもので、フラビア・ロマンティック製のグリーティングカード、

そしてダイヤモンドとブルートパーズがはめ込まれた10金の男性用ジュエリーリング、

リングを入れる「エコリン・ジュエラー」のフェイクレザー製巾着ポーチです。 バウシュ軍曹

バウシュ軍曹

私の親愛なるバリー 2000年7月15日

あなたがわたしから奪われてから31年以上が経ちましたが、

あなたはわたしの心の中に残っています。

わたしの真実の愛は変わりません。

今日、ワシントンD.C.のメモリアル・ウォールを訪れるにあたり、

初めて会った夏、18歳の誕生日に贈った指輪をあなたに託します。

今でもあなたを愛しています。

わたしは結婚して、3人の美しい子供(あなたの妹にちなんで

ローラ、ブレイク、レイナと名付けました)がいますが、

わたしたちが持つことのできなかった家族のことを考えます。

主がわたしを天なる家に連れて行ってくださるとき、

わたしはあなたに再会し、多くの思い出を共有できることでしょう。

わたしはあなたを愛しています 。

永遠にあなたのもの エレン XOXOXOXO

この品は、2000年7月15日に「エレン」と名乗る寄贈者によって、

「壁」のパネル25Wに残されていました。

戦争は、永遠を誓った恋人たちをも引き裂きました。

遺された恋人は皆彼女なり彼なりの人生を生きてゆきました。

しかし、他の人と結ばれることがあってもこの「エレン」のように、

結婚して子供に恵まれながら、心の片隅で亡くなった人を思い続ける人もいます。

そんな女性によって「壁」に捧げられたアイテムの中には、

戦死した恋人と付き合っていた頃の自分の写真というようなものもあります。

ある若い女性の写真には、こんなメッセージが記されています。

"Tony, Here's how Toni looked on graduation day. Not bad, huh? Love, Lorrie"

「トニー、あなたが卒業式のときに見たわたし、どうかしら?

なかなか悪くないでしょ? 愛を込めて ローリー」

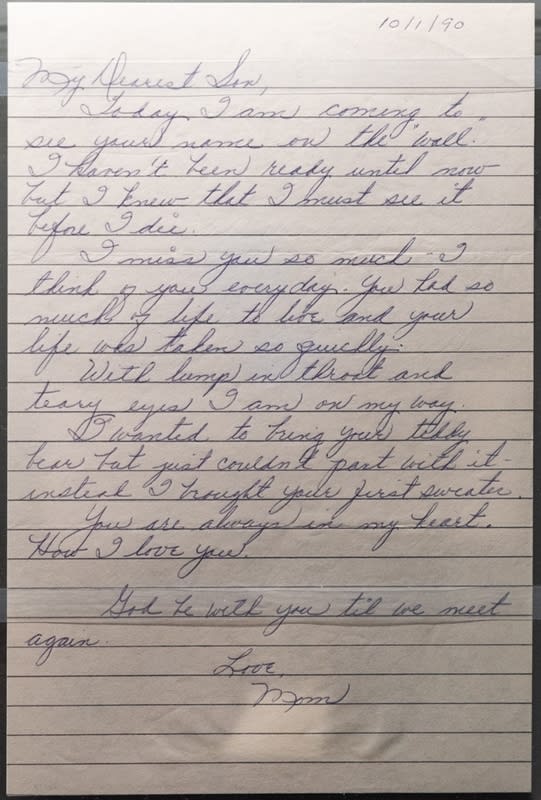

■ 亡き息子が生まれて初めて着たセーター

わたしの素晴らしい息子

今日、わたしはあなたの名前を「壁」に見にやってきました。

今まで準備ができていませんでしたが、

死ぬ前に見ておかなければならないと思ったのです。

毎日あなたのことを思いだしています。

あなたを失ってから毎日あなたのことを考えない日はありません.

あなたには多くの人生があったのに、あっという間に命を奪われてしまいました。

あなたのテディベアを持っていきたかったのですが、

どうしても手放すことができず、代わりに最初に着たセーターを持ってきました。

あなたはいつもわたしの心の中にいます。

愛しています。

また会える日まで、あなたに神の御加護がありますように

愛を込めて ママより

アメリカ海兵隊の一等兵(PFC)ドナルド・ゲイリー・デトマー

( Donald Gary Detmar)

に捧げられた母からの遺品です。

デトマー1等兵は1967年、21歳の誕生日の少し前に戦死しました。

手編みらしいベビー用のセーターは、おそらく多くの母親が

ひとつかふたつくらいはどうしても処分できずにクローゼットの隅に仕舞ってある、

彼女が母となったときに想いを込めて我が子に与えた衣類のひとつだったのでしょう。

何を隠そう、わたしのクローゼットにも、イニシャルの入った小さな手袋、

最初のハロウィンで着た着ぐるみ、初めての孫のために祖母が編んだ毛糸のおくるみ。

そういった「どうしても捨てられない思い出の品」があります。

デトマー1等兵の母親の息子への手紙と、

「テディベアをどうしても手放せなかった」

という言葉に心を揺り動かされない母親は果たしているでしょうか。

続く。