お節介船屋さんによる写真解説:

標記の海洋構造物です。そのため中側にタイヤの防舷物が取り付けてあります。新造構造物です。

第4ドックに入渠しているのは船底部の化粧塗装のためと思われます。

建造ドックで建造中は盤木等の当たっている部分はブロックの段階で錆止め塗装、

上塗り塗装を実施して組み立てていきますが、海水に浸かる部分は

防汚塗料(カキ、海生物等が付くのを防ぐ)を塗装する必要があります。

建造中に防汚塗料を塗装している事もありますが長期に海水に浸からずにいると乾燥し、

防汚効果が低減します。

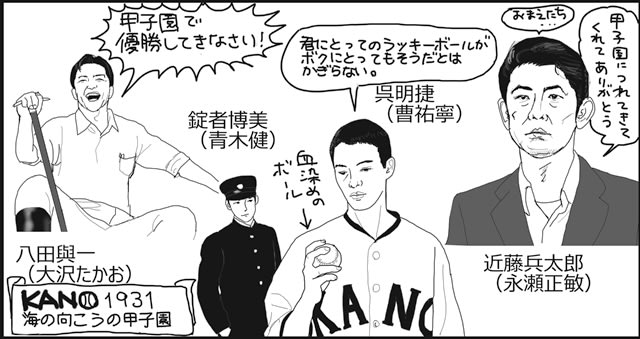

昨年秋に行われた海軍兵学校某期入学記念解散式。

その後このとき知り合った兵学校生徒S氏と、ちょっとしたご縁から

おつきあいさせていただく光栄な機会を得ました。

何度かここでもお話しさせていただいたせいですっかり当ブログ的には

(ご本人のあずかり知らぬところで)有名になったSさんです(笑)

先日この同期会の事務局長を務めていた元生徒が亡くなったため、

水交会で追悼会が行われるということをおっしゃっていたので、

「もしかしたら同期会が解散となるのはそれが原因だったのですか?」

「それもありますね」

Sさんはわたしには兵学校の同級生や昔の知人について聞かせるのが楽しいようで、

独りごつように次々とそう言った人々についてのあれこれについて語るのですが、

ひとしきり話した後、まるでオチのように

「亡くなりましたけどね」

と付け足すのが常でした。

その様子はなんとも恬淡としていて、こういう年齢になれば親しかった人間、

周りの人間が次々と世を去っていくことについて人はこう思うようになるのかと、

いつかは来る将来を見るような思いがしたものです。

ところが、わたしにはこれだけ色々と話してくれるのに、

自分の席次の話や、兵学校での話を

「子供にもしたことがない」

のだとか。

自分の軍体験について家族が興味を全く持たず、

自分自身も戦後はどちらかというと「軍アレルギー」となって

軍に関わるものを避けてきたからなのでしょうが、そういった理由で

一言も話さないまま逝ってしまう軍人の例を

いくつか知っていたわたしは、またしても「ああ」と納得するものを感じました。

さて、そんなS氏とわたしを乗せた兵学校同期会ツァーのバスが、

海上自衛隊の造修補給工作部の前を通り過ぎ、「大和のふるさと」である

あのドックの前に来たところからです。

この大屋根は、平成19年に

「呉海軍工廠 造船船渠大屋根」

という名目で、近代化産業遺産に認定されています。

呉の海軍工廠関係では、

「大和」設計図

10分の1「大和」模型

重巡洋艦「金剛」のヤーロー式ボイラー

「大和型」150センチ探照灯反射鏡

など、いずれも大和ミュージアムの所蔵品が認定されています。

この近代産業化遺産というのは、幕末から明治年間にかけて

日本の近代産業化に貢献した遺物や遺跡などを、地域活性化のために有効活用する観点から

(つまりありていに言えば観光資源としようってこと?)

経産省が指定して決めるもので、例えば横須賀で見たドック第1号などの造船、

製鉄所関係の遺産のようなものや、ウィスキー、ダム、製紙工場など、

多岐にわたる分野に制定されています。

ちなみに航空機では零戦と三式飛行機(飛燕)が対象です。

ところで、この大屋根ですが、こんな目立つものが、終戦末期の呉の

数次に亘る米軍の空襲でもなぜ残ったかというと、アメリカが戦後の接収を考慮して、

海軍工廠の造船所の部分は爆撃目標にしなかったためです。

というわけでこのドックそのものが遺構でありながら、実際に稼働し続けているのです。

戦後、進駐軍が撤退した後、この地域は

「旧軍港市転換法」

によってすべての施設が民間に利用されることになりました。

石川島重工業と播磨造船所が合併してできた

石川島播磨工業

が、住友重機と合併してさらに

アイ・エイチ・アイ・マリンユナイテッド

となり、さらにそれがユニバーサル造船と統合されて現在の

ジャパン・マリン・ユナイテッド

となったのが去年、すなわち2013年のこと。

わたしが最初に呉に来た時にはまだなかった会社なんですね。

上の写真をズームしてみました。

これ、左に見えているのは艦首部分ですよね?

もしかしたら今から大型船を作ろうとしている?

奥に見える二つの部分もこの同じ船の一部だと思うのですが、

これが船底部分だとすると艦首部分との大きさが合わない(謎)

これ、どの部分かわかる方おられますか?

お節介船屋さんによる写真解説:

奥のブロックは船底部のブロックです。

船首部分のブロックは船腹一杯ありませんので合わないように思われたものと思います。

あまりにも部品が巨大でわかりにくいですが、

この画面の中にも作業をしている人が何人か見えます。

まさに今「建造中」であることがわかりますね。

ところで左に壁が見えていますが、この部分は造船所の

「平板工場」。

こここそがかつて「大和」が建造されていたドック部分です。

産業遺産に制定された大屋根は、本当に「大和」の

後ろだけを隠すために作られていたことが位置関係からわかりますね。

「平板」というのは読んで字のごとく造船における

船を形作るところの外壁と定義していいのだと思うのですが、

「造船」「平板」で検索すると、造船学会の

「長矩形平板の水面衝撃実験とその解析」

なんていう論文のPDFなどが出てきます。

これは三角形をしているようですが、どの部分でしょうか。

お節介船屋さんによる写真解説:

角のブロックは甲板部分が下になったひっくり返っているブロックです。

上面塗装してある部分が船倉の天井になります。

船側と甲板の取り合い部の強度を掌る三角ブロックです。

このドックを「第二建造ドック」と称します。

大和のドックだった平板工場を挟んで向こう側には第三建造ドック、というのがあるのですが、

どこを探しても第一建造ドックが見当たりませんでした。

お節介船屋さんによる解説:

呉海軍工廠時代の1、2号ドックは埋立られ現在はありません。

3号ドックは2号建造ドック、「いせ」の接岸時2隻のバルクキャリアが写っていたところが

1号建造ドックと思われます。

第二建造ドックの向こう側では隔壁のようなものが見えます。

隣の平板工場から平板を持って来やすいところなんですね。

これが船尾部分で、ここから船首に向かって作業を進めるのでしょうか。

船の建造がどれくらいのペースで進むのかはわかりませんが、

1年後に来てみたらかなり「船らしく」なっているのかもしれません。

その右側にもドックがあります。

こちらのドックは「第四修理ドック」というのですが、やっぱり第一ドックはどこにもありません。

もしかしたら第一は「大和を作ったところ」ということ?

修理というからにはもう就役している船がドック入りしているわけですが、

さて、これはどういう種類の船なんでしょうか。

お節介船屋さんによる解説:

建造と修繕と分けられているのは建造ドックは次々と新造のため、

修理船は間に挟めない事と浅目になっていると思います。

昔は船台建造でドック建造は稀でした。ドック維持はお金がかかりますし、

深くすると排水に長時間かかります。

その兼ね合いで、建造のみであれば全て搭載していない建造中に出渠させるので

浅目で良いとなったと思います。

艦橋はまるでコンクリートのような素材に見えます。

クーラーの室外機を修理するときのためにつけた足場をなにやら調整している工員。

こちらでは三人の工員が階段部分で作業中。

ところで、わたしたちの乗ったバスの女性運転手は、運転しながらちょっとした観光案内もしてくれ、

(自衛隊関係についてはあまり詳しくなさそうだった)

ここについても色々と説明していたのですが、その途中

「ここにうちの婿がいるんですよー」

と言ったので、車内が思わず「?」となりました。

独身とは言わないけどせいぜい30代後半に見えたので。

彼女の娘と結婚した相手はここ、マリンユナイテッドにお勤めしているという意味だったのです。

「へええ、娘さんもう結婚してるの」

誰かが驚いて聞くと

「孫もいますよ^^」

年配の方が多いのでさすがに誰一人何も言いませんでしたが、

車内がそのとき「ええ~」という雰囲気に包まれました。

船の水槽のような部分をズームしてみました。

一面にタイヤが吊られていますが、これが搭載するものの緩衝材ですね。

問題は、何を載せるための緩衝材なのかということですが。

しかし、「修理ドック」といいながらここに入っている船舶はタイヤの様子といいデッキといい、

ピカピカで、どうもこれも新建造なのではないかと思われます。

さて、というわけで、我々一行はこの後呉地方総監前を過ぎ、

(走行中だったので写真がぶれてしまい載せられず)

大和ミュージアム、てつのくじら館の前を通過。

前にも話しましたが、この運転手さんはちょうどてつのくじらの

潜水艦を据え付ける作業の時、前を車で通りかかって見ていたそうです。

歩道などの段差を一切無くして道路を平坦にしたうえで、

特殊な車両での運搬据え付けは一晩で行われました。

そんな話を聞きながら、「(到着が)早すぎてごめんなさい」という言葉に送られてバスを降りたのが5時。

出発まで2時間半もあるわけで、そのせいか皆ロビーで旅行者の人から

チケットを受け取ったりするのも悠長にやっております。

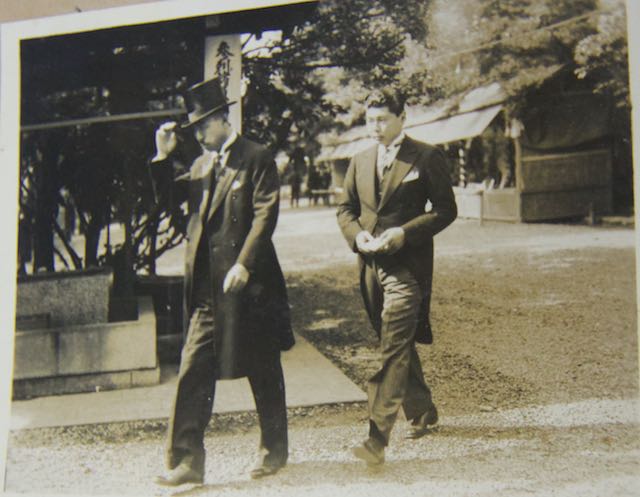

移動はご覧のように今回、海軍旗の下に行われ、わたしもこのシリーズの最初に、

「旭日旗に導かれて団体行動するなど、人生で最初で最期だろう」

と書いたわけですが、そのツァーがそろそろ終わりに近づいています。

これを撮っておこうと旗を持っている元生徒(ダンディその1)を撮っていると・・・、

その方の連れ(息子さんではなさそうだった)が、

「ナントカさん、撮られてますよ。ちゃんとポーズしましょう」

といって、二人でカメラに収まってくれました。

続いて、元生徒(ダンディその1)お一人で撮らせてもらいました。

90歳近くでオフホワイトのパンツって、おしゃれだなあ。

もう今後お会いすることはない方ですが、どうぞいつまでもダンディなままお元気でいてください。

わたしがモデルになってもらっていると、他の人たち(女子)がこれに触発されたか、

ダンディと旭日旗を記念に撮っておこうと写真大会が始まりました。

やっぱりみんな考えることは同じ。

このダンディ(その1)は人目を引いていたらしいことがわかりました。

ちなみにダンディ(その2)が件のSさんです。

こうして、わたしの人生最初で最後の

「海軍兵学校の元生徒たちと訪れる江田島ツァー」

は終わりました。

ふとしたことから参加することになったこの小旅行。

もう二度と行われることのないクラス会の、その最後を目撃し、

さらには本物の元海兵生徒と親しく交わるきっかけを得て、わたしは

あらためて縁というものの導く”妙”に、神秘を感じずにいられませんでした。

おしまい

wiki

wiki