自慢していいですか。

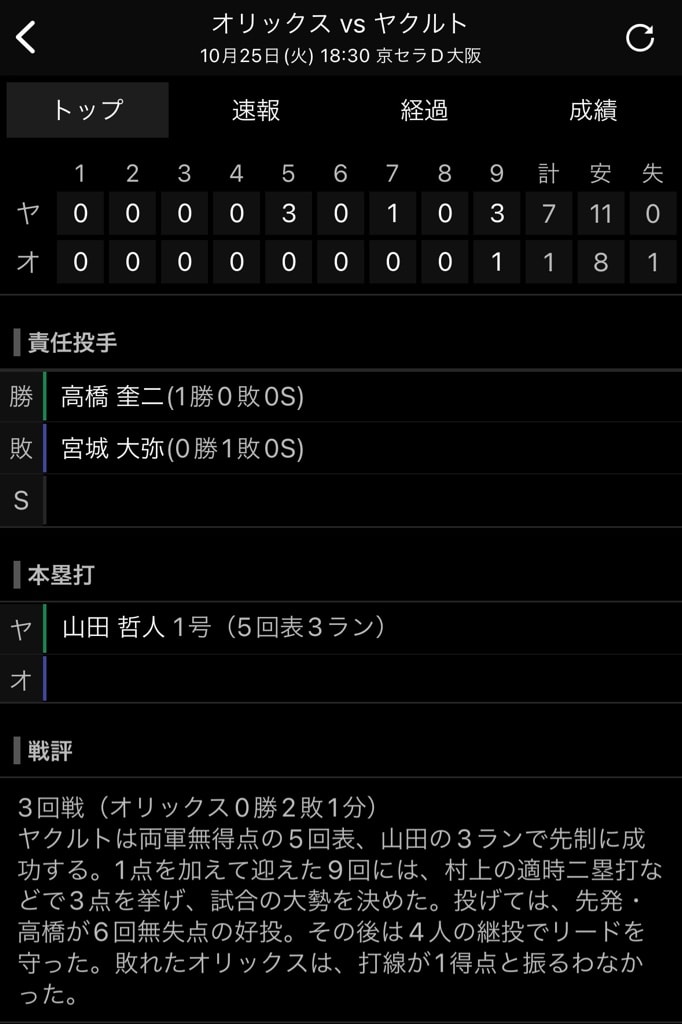

第2戦の記事で、不調の山田を1番に、塩見を3番にと書いたのがその通りになり、山田が均衡を破るスリーランを放った。6、7番がヒット、8、9番がアウトの二死一二塁からなんで、1番に山田がいたからこそのスリーランだった。打順変更がまずこの試合のポイントだったと思う。

なぜ山田1番がいいと思ったか。

まずそもそも山田は一軍デビューから数年間は1番打者だった。その頃に最多安打記録を更新し、DHCと呼ばれたゾーンに入っていった。

ベストプレープロ野球など、様々な監督ゲームで僕もよくやってきたんだが、不調の選手を上向かせるときは1番がいいのだ。打席がたくさん回ってくるので、浮上のきっかけを掴むチャンスが多い。

山田の場合は特に、後ろに本塁打製造機がいるので、ここ2年間はホームラン狙いのバッティングに固執しているように見えた。1番打者だと出塁を考えるので、自然に待球するし、軽打、進塁打も意識するだろう。結果的には彼が渇望していた本塁打だったが。

守りでは高橋圭二がよく投げた。間隔が空いたので心配していたのだが、中村の好リードもあって、走者を出してもタイムリーは許さなかった。特に4回裏だ。一死二三塁で中川を三振。解説藤川も言ってたように、歩かせてもいい、ボールになる球で振ってくれればと気楽にそういう球を投げられた高橋と、ここで打たねばと100パーセントの勝負に行ってバットが止まらなかった中川の差だった。あの大ピンチを凌ぎ、円陣を組んだら山田のスリーランが出た。4回と5回の裏表で流れが変わった。

7回表の押し出しのところ、なんでオリックスは竹安だったのだろう。山崎颯や宇田川、ワゲスパックとか、剛腕リリーフが沢山いるのに。竹安の後、近藤に代わったが、先に近藤で良かったのでは。村上君のところでは、左のリリーフがいないのは厳しいな、とも思った。

去年もそうだったのだが、中嶋監督の策がヤクルトにはほとんど効果が出てない。通用してない、のとはちょっと違う。ヤクルトが罠とか囮とか奇襲的なものに気付いてないって感じ。

第2戦の山崎福早期降板は、ふた回りして目が慣れたところで違うタイプの山崎颯にしたろ、と思ったが、ヤクルト打線は普通に速い投手に変わったなと感じただけ。剛球リリーフと思わせておいて軟投型の竹安で意表を突くぜ、とやってもヤクルト打線は普通に打っただけ。終盤の2点差でバントは普通しないけど、一点差にしてマクガフにプレッシャーをかけたろ思ったけどヤクルトは普通に守ったし、マクガフがハラハラさせるのは平常運転なので、別にって感じ。

パリーグではそれがイリュージョンだったのかもしれないが、ヤクルトは翻弄されないというか、普通に頑張っているだけ。中嶋監督だけが空回りしている。

研究が足りないんじゃないかな。東京ヤクルトスワローズは、流れが悪いとすぐシュンとなるけど、鈍感というか、のほほんとしたチームカラーなので、微妙な策は気づいてもらえないんですよ。