2013年と言えば、「KX40周年を祝う有志の会」に開発関係OBやカワサキワークスチーム関係OB有志が一堂に集まり、語る会を開いた年だ。

当時、KX40周年にこんなことを書いていた。「1973年にデビュー以来、数多くの勝利とタイトルを獲得し続け、その評判を揺ぎ無いものとした、カワサキの輝かしいモトクロッサーブランド「KX」が40周年を迎えました。以来41年、一度たりとも開発を中断することなく、一度たりとも生産を中断せず、一度たりともレースを止めることもなかった40周年です。この間、モトクロッサーの最適技術を開発し続け、世界中のモトクロスファンに愛され、多くのチャンピオンシップでチャンピオンを勝ち取りながらKXは改良されてきました。 これもひとえに多くのカワサキファンからの真摯な指摘と支持を受けて、毎年進化し続けてきた結果であり、そして現在も進化し続けている歴史がKXの40周年だと思います」。5年前の「KX40周年を祝う有志の会」は技術部の開発・ワークス「カワサキレーシングチーム」に近い有志に出席者を限定したが、それでも九州、関東からも馳せ参じてくれた出席者は結局80名を越す盛大な会となった、その時、次は5年後に再び会おうと約束していた。

レースに勝ちたいと言う目的で開発され他社競合車と戦い続け、互いの社内外の環境変化によっては、時には後塵を浴びることもあっただろうが、多くのカワサキファンからの真摯な指摘と支持を受けて、毎年進化し続けてきた経緯があり、そして現在も進化し続けている歴史がKXの40周年だった。黎明期の開発/レース運営を経験した辛苦や成功は次に世代に引き継がれ、またその次の世代に引き継がれる。開発やレース運営は社内外の環境にも大きく影響を受け、全く勝てない苦労の連続な時代がある一方、開発やレース運営が巧く機能し、当時のレース界をカワサキが牽引した時代もあったが、これは前世代から引き継いだ置き土産を周到に分析した結果で、前世代の成せる技が後輩の時代に成功した証しだと思う。誰でも他社競合チームに勝ちたいと思って一生懸命なるも幸不幸の時代は背中合わせで、それは時の運不運のなせるものかもしれない。その歴史が今のKXの成功に連綿と繋がっているのも事実であり、否定しようもない。その時代々に活躍した開発担当者やレース関係者が集まり、昔を懐かしみ敬愛し、次の世代に期待して懇親を深めようと有志が集まった会が、「KX40周年を祝う有志の会」だった。そして、次の5年後、50周年を目指すため、KXと同時に誕生したワークスレースチーム「カワサキレーシングチーム(KRT)」も45周年になるのを期に、有志が再び立ち上がった。

一方、ワークス活動を行なう川崎重工業の「カワサキ・レーシング・チーム(KRT)」とは別に、国内の販売会社が立ち上げた販促目的のレースチーム「チームグリーン」も創立されて以来、今年は35周年となる。この間、技術部がマシン開発のために運営するワークスチーム「KRT」と販売会社が運営する「チームグリーン」は切ってもきれぬ関係で互いに成長してきた。かって、KMJの「チームグリーン」は多くの優秀なライダーを育成し国内で特筆すべきモトクロスチームとして名をあげた、モトクロスライダー憧れのチームで、誰しも一度は「チームグリーン」のメンバーになりたいと思った。優秀なライダーは「カワサキレーシングチーム」がテストライダーとして契約し、耐久テスト等で練習させながらレースはチームグリーンメンバーとして出場し、格段の実績を挙げた成績優秀なライダーは「カワサキレーシングチーム」のワークスライダーとして契約するという循環システムを構築した。共に互いに補完しあうことで、カワサキのモトクロスチームは全日本のモトクロス界において歴史を作りあげてきた。その輝かしい実績と歴史を持つKMJの「チームグリーン」も35周年になる。

カワサキモトクロスの歴史を、そもそも論で言えば、”明石工場50年史(H2年10月発行、川崎重工業株式会社 明石工場)”にはこうある。『昭和38(1963年)年5月、青野ヶ原 MFJ兵庫支部主催 第一回モトクロス大会に、市販車改造B8レーサーと経験の浅い素人ライダーでレースに臨んだ。(略)・・ このころは、工場チームの組織はなく、有志が集まり改造に取り組み、業務の合間に乏しい予算の中で残業代も返上し、手弁当さげての出場だった』と記載されている。当時、単車事業の業績が悪化し赤字が増える一方だったため、1963年に入ると事業継続か中止かが経営上の大きな課題となっていた時期であったが、青野ヶ原の完全優勝を皮切りに事業部全体が自信を取リ戻し、優勝マシンB8の成果を背景に10月、積極的に事業展開したと本書は解説している。つまり、当時単車事業部は赤字が続き事業見直しの議論が行われていたが、赤タンクモトクロッサーの活躍で、このカワサキの技術を活かせば事業は軌道に乗せることができるとの判断が下されたのだった。モトクロスの大先輩達が単車事業を救ってくれたのである。

その伝統を引き継いでいかねばとカワサキモトクロスの歴史を構築してきたOB有志が、「Kawasaki Racing Team 45 & Team Green JPN 35」を合言葉に、「カワサキモトクロスOB有志の会」として、この7月、再び集まる。

当時、KX40周年にこんなことを書いていた。「1973年にデビュー以来、数多くの勝利とタイトルを獲得し続け、その評判を揺ぎ無いものとした、カワサキの輝かしいモトクロッサーブランド「KX」が40周年を迎えました。以来41年、一度たりとも開発を中断することなく、一度たりとも生産を中断せず、一度たりともレースを止めることもなかった40周年です。この間、モトクロッサーの最適技術を開発し続け、世界中のモトクロスファンに愛され、多くのチャンピオンシップでチャンピオンを勝ち取りながらKXは改良されてきました。 これもひとえに多くのカワサキファンからの真摯な指摘と支持を受けて、毎年進化し続けてきた結果であり、そして現在も進化し続けている歴史がKXの40周年だと思います」。5年前の「KX40周年を祝う有志の会」は技術部の開発・ワークス「カワサキレーシングチーム」に近い有志に出席者を限定したが、それでも九州、関東からも馳せ参じてくれた出席者は結局80名を越す盛大な会となった、その時、次は5年後に再び会おうと約束していた。

レースに勝ちたいと言う目的で開発され他社競合車と戦い続け、互いの社内外の環境変化によっては、時には後塵を浴びることもあっただろうが、多くのカワサキファンからの真摯な指摘と支持を受けて、毎年進化し続けてきた経緯があり、そして現在も進化し続けている歴史がKXの40周年だった。黎明期の開発/レース運営を経験した辛苦や成功は次に世代に引き継がれ、またその次の世代に引き継がれる。開発やレース運営は社内外の環境にも大きく影響を受け、全く勝てない苦労の連続な時代がある一方、開発やレース運営が巧く機能し、当時のレース界をカワサキが牽引した時代もあったが、これは前世代から引き継いだ置き土産を周到に分析した結果で、前世代の成せる技が後輩の時代に成功した証しだと思う。誰でも他社競合チームに勝ちたいと思って一生懸命なるも幸不幸の時代は背中合わせで、それは時の運不運のなせるものかもしれない。その歴史が今のKXの成功に連綿と繋がっているのも事実であり、否定しようもない。その時代々に活躍した開発担当者やレース関係者が集まり、昔を懐かしみ敬愛し、次の世代に期待して懇親を深めようと有志が集まった会が、「KX40周年を祝う有志の会」だった。そして、次の5年後、50周年を目指すため、KXと同時に誕生したワークスレースチーム「カワサキレーシングチーム(KRT)」も45周年になるのを期に、有志が再び立ち上がった。

一方、ワークス活動を行なう川崎重工業の「カワサキ・レーシング・チーム(KRT)」とは別に、国内の販売会社が立ち上げた販促目的のレースチーム「チームグリーン」も創立されて以来、今年は35周年となる。この間、技術部がマシン開発のために運営するワークスチーム「KRT」と販売会社が運営する「チームグリーン」は切ってもきれぬ関係で互いに成長してきた。かって、KMJの「チームグリーン」は多くの優秀なライダーを育成し国内で特筆すべきモトクロスチームとして名をあげた、モトクロスライダー憧れのチームで、誰しも一度は「チームグリーン」のメンバーになりたいと思った。優秀なライダーは「カワサキレーシングチーム」がテストライダーとして契約し、耐久テスト等で練習させながらレースはチームグリーンメンバーとして出場し、格段の実績を挙げた成績優秀なライダーは「カワサキレーシングチーム」のワークスライダーとして契約するという循環システムを構築した。共に互いに補完しあうことで、カワサキのモトクロスチームは全日本のモトクロス界において歴史を作りあげてきた。その輝かしい実績と歴史を持つKMJの「チームグリーン」も35周年になる。

カワサキモトクロスの歴史を、そもそも論で言えば、”明石工場50年史(H2年10月発行、川崎重工業株式会社 明石工場)”にはこうある。『昭和38(1963年)年5月、青野ヶ原 MFJ兵庫支部主催 第一回モトクロス大会に、市販車改造B8レーサーと経験の浅い素人ライダーでレースに臨んだ。(略)・・ このころは、工場チームの組織はなく、有志が集まり改造に取り組み、業務の合間に乏しい予算の中で残業代も返上し、手弁当さげての出場だった』と記載されている。当時、単車事業の業績が悪化し赤字が増える一方だったため、1963年に入ると事業継続か中止かが経営上の大きな課題となっていた時期であったが、青野ヶ原の完全優勝を皮切りに事業部全体が自信を取リ戻し、優勝マシンB8の成果を背景に10月、積極的に事業展開したと本書は解説している。つまり、当時単車事業部は赤字が続き事業見直しの議論が行われていたが、赤タンクモトクロッサーの活躍で、このカワサキの技術を活かせば事業は軌道に乗せることができるとの判断が下されたのだった。モトクロスの大先輩達が単車事業を救ってくれたのである。

その伝統を引き継いでいかねばとカワサキモトクロスの歴史を構築してきたOB有志が、「Kawasaki Racing Team 45 & Team Green JPN 35」を合言葉に、「カワサキモトクロスOB有志の会」として、この7月、再び集まる。

「Cycle News」

「Cycle News」 「Yamaha/blu-cru」

「Yamaha/blu-cru」 「Cycle News」

「Cycle News」 「左:Mitch Payton」

「左:Mitch Payton」 「RACERS vol47」

「RACERS vol47」 「Motocross Action」

「Motocross Action」  「Motocross Action」

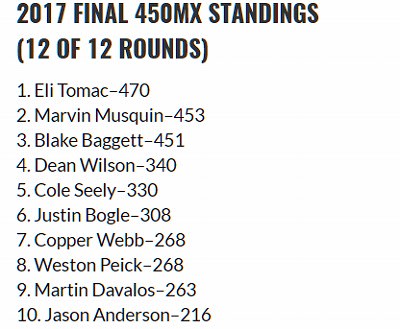

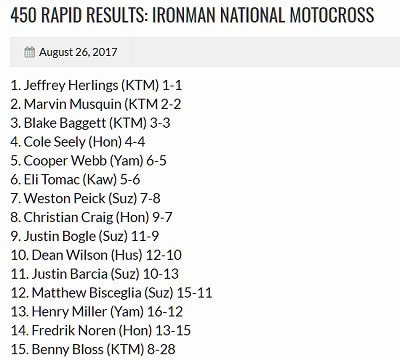

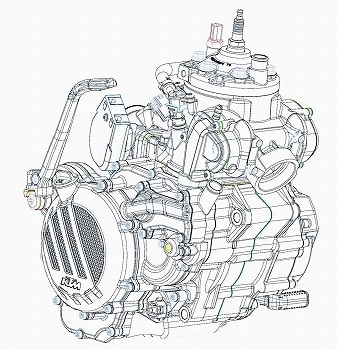

「Motocross Action」  オーストリアに本拠地があるKTMは、今や世界のオフロード界では押しも押されぬ頂点に立つ雄で、かってこの領域を占拠していた日本企業を蹴散らし、世界選手権や米国のモロクロス・エンデューロの世界の覇者である。加えて参戦したくとも誰でも参戦できるものではない、ロードレースの最高峰MOTOGPレースへの本格参戦のために下準備中でもあるが、AMAプロモトクロス選手権の最終戦での1-3位までKTMだとする結果は、改めてKTMの実力を見せつけられた。

オーストリアに本拠地があるKTMは、今や世界のオフロード界では押しも押されぬ頂点に立つ雄で、かってこの領域を占拠していた日本企業を蹴散らし、世界選手権や米国のモロクロス・エンデューロの世界の覇者である。加えて参戦したくとも誰でも参戦できるものではない、ロードレースの最高峰MOTOGPレースへの本格参戦のために下準備中でもあるが、AMAプロモトクロス選手権の最終戦での1-3位までKTMだとする結果は、改めてKTMの実力を見せつけられた。 「須田 純 FB」

「須田 純 FB」

「KTM」

「KTM」 「mr-bike」

「mr-bike」