12月11日の日経に「ヤマハ発、乗用車市場への参入断念 」とあった。

量産化や採算性に課題があり、事業化は困難と判断され「いったん凍結する」と報道されている。遡ること2015年3月、日経新聞はヤマハ発が欧州で四輪車事業に進出し19年めどに工場建設計画と報道した。二輪の技術を生かす二人乗り四輪車の量産化を具体的に記述してあったので、二輪の方向性の先は四輪事業かと、なんと夢のある計画だろうかと、四輪事業を個人的には楽しみにしていた。それから3年後、一旦凍結とあるので、四輪事業は中止するのだろう。

ヤマハ発の四輪事業進出には大いに期待していた。

東海地方浜松を拠点とする二輪企業(ホンダ、スズキ、ヤマハ)が揃って四輪事業で再び競争するとの記事が発表された当時、市場は好意的に受け止めヤマハ発の自動車進進出にヤマハ発の株価が大きく跳ね上がった。この時も、二輪は世界的にみると先細りになるという危機感がヤマハ発にはあるのだろうかと感じたが、それにしても当時、浜松企業の底力に正直驚くばかりだった。知っている範囲での昔のヤマハ発の売上高5000億強の時期から急成長し、現在は1兆7000億と大きく成長し、ホンダに次ぐ世界最大級の二輪企業。二輪事業から出発し四輪に早くから進出したホンダの売上は現在15兆円強で、遅れて進出したスズキの売上も3兆8000億、そして二輪売上が主体のヤマハ発の売上高1兆7000億となっていたので四輪に進出すれば、パーソナルウォータークラフト(PWC)や4輪siebysideの大成功の実績から、直ぐに3兆円企業になると予想していた。二輪を出発点とし互いに切羽琢磨して競争してきた浜松企業の力強さに驚嘆したものだった。

ヤマハ発はもともと二輪事業の先行きに危機感をもっており、その代替事業を模索しているとの記事も過去散見した。例えば、2年前の「ヤマハ発動機、「二輪×通信」で異分野走る 」には、『ヤマハ発動機が「二輪車メーカー」の枠を超えようとしている。社外の技術や考え方を取り込みながら次の成長事業を育てる。根底にあるのはいずれ二輪車が消えるのではないかという危機感だ』と書いてある。それには、二輪が普及し始めて凡そ60年、一つの事業が衰退する周期を凡そ100年だとすると、ヤマハ説(二輪が衰退するとすればと言う説だと思う)によれば二輪の寿命は残り40年しかない。確かに二輪市場は、先進国ではもうこれ以上の伸び代はなくヤマハ発も先進国の二輪事業は赤字、今後伸長するのは新興国のみで、経済変動の波が大きく今ひとつ安定性に欠けるものの東南アジア市場は大きく回復し、更に言えば、二輪未開発の領域、中近東イランの7800万市場やアフリカ・ナイジェリアの1億8000万市場が手付かずのまま残っている。これらは政情不安で市場参入に躊躇する企業もあると聞くが、多くの企業が機会を狙っている。こうしてみると、残り40年で二輪が衰退の方向になるとは考え難い。で、結局、現実的には、ヤマハ発は2021年売上2兆円を目指すによると、ヤマハ発は二輪事業の売上高を今後2割増の1兆3540億円と見込み、強みを持つ東南アジアでは中間層を取り込んで、出遅れたインドでも年120万台の販売を目指すとあるように、今後は強い二輪事業をより発展させ、特にインドなどの成長市場で伸ばすとしている。こうしてみると、ヤマハ発は結局、二輪を主体に事業をより積極的に展開するようだ。

かって中国二輪企業が東南アジアへ参入したが品質不具合で数年も経ずして撤退。結局、従来からの二輪企業が今も生き残っていると言う世界的にみると稀有な産業だ。しかもハーレーダビットソン(営業利益率16~20%)やホンダ(二輪の営業利益率13%)を中心とする二輪事業をみると、二輪事業は極めて高い収益性を確保できる事業体であり続け、それは今でも変わらない。その理由は、市場動向を見た的確な戦略と素早い決断/実行力こそが高い収益性を確保できる事業体に成長することを、ハーレーダビットソンやホンダの柔軟性のある企業体質から見える。メディアによる二輪の将来は必ずしも明るいと言えないとする論調もしばしばあるが、二輪事業は経営手腕によっては「未来ある事業体」と言えるのではないだろうか。当たり前のことだが、最後は結局、経営戦略の優劣が勝敗を決するのだろう。

量産化や採算性に課題があり、事業化は困難と判断され「いったん凍結する」と報道されている。遡ること2015年3月、日経新聞はヤマハ発が欧州で四輪車事業に進出し19年めどに工場建設計画と報道した。二輪の技術を生かす二人乗り四輪車の量産化を具体的に記述してあったので、二輪の方向性の先は四輪事業かと、なんと夢のある計画だろうかと、四輪事業を個人的には楽しみにしていた。それから3年後、一旦凍結とあるので、四輪事業は中止するのだろう。

ヤマハ発の四輪事業進出には大いに期待していた。

東海地方浜松を拠点とする二輪企業(ホンダ、スズキ、ヤマハ)が揃って四輪事業で再び競争するとの記事が発表された当時、市場は好意的に受け止めヤマハ発の自動車進進出にヤマハ発の株価が大きく跳ね上がった。この時も、二輪は世界的にみると先細りになるという危機感がヤマハ発にはあるのだろうかと感じたが、それにしても当時、浜松企業の底力に正直驚くばかりだった。知っている範囲での昔のヤマハ発の売上高5000億強の時期から急成長し、現在は1兆7000億と大きく成長し、ホンダに次ぐ世界最大級の二輪企業。二輪事業から出発し四輪に早くから進出したホンダの売上は現在15兆円強で、遅れて進出したスズキの売上も3兆8000億、そして二輪売上が主体のヤマハ発の売上高1兆7000億となっていたので四輪に進出すれば、パーソナルウォータークラフト(PWC)や4輪siebysideの大成功の実績から、直ぐに3兆円企業になると予想していた。二輪を出発点とし互いに切羽琢磨して競争してきた浜松企業の力強さに驚嘆したものだった。

ヤマハ発はもともと二輪事業の先行きに危機感をもっており、その代替事業を模索しているとの記事も過去散見した。例えば、2年前の「ヤマハ発動機、「二輪×通信」で異分野走る 」には、『ヤマハ発動機が「二輪車メーカー」の枠を超えようとしている。社外の技術や考え方を取り込みながら次の成長事業を育てる。根底にあるのはいずれ二輪車が消えるのではないかという危機感だ』と書いてある。それには、二輪が普及し始めて凡そ60年、一つの事業が衰退する周期を凡そ100年だとすると、ヤマハ説(二輪が衰退するとすればと言う説だと思う)によれば二輪の寿命は残り40年しかない。確かに二輪市場は、先進国ではもうこれ以上の伸び代はなくヤマハ発も先進国の二輪事業は赤字、今後伸長するのは新興国のみで、経済変動の波が大きく今ひとつ安定性に欠けるものの東南アジア市場は大きく回復し、更に言えば、二輪未開発の領域、中近東イランの7800万市場やアフリカ・ナイジェリアの1億8000万市場が手付かずのまま残っている。これらは政情不安で市場参入に躊躇する企業もあると聞くが、多くの企業が機会を狙っている。こうしてみると、残り40年で二輪が衰退の方向になるとは考え難い。で、結局、現実的には、ヤマハ発は2021年売上2兆円を目指すによると、ヤマハ発は二輪事業の売上高を今後2割増の1兆3540億円と見込み、強みを持つ東南アジアでは中間層を取り込んで、出遅れたインドでも年120万台の販売を目指すとあるように、今後は強い二輪事業をより発展させ、特にインドなどの成長市場で伸ばすとしている。こうしてみると、ヤマハ発は結局、二輪を主体に事業をより積極的に展開するようだ。

かって中国二輪企業が東南アジアへ参入したが品質不具合で数年も経ずして撤退。結局、従来からの二輪企業が今も生き残っていると言う世界的にみると稀有な産業だ。しかもハーレーダビットソン(営業利益率16~20%)やホンダ(二輪の営業利益率13%)を中心とする二輪事業をみると、二輪事業は極めて高い収益性を確保できる事業体であり続け、それは今でも変わらない。その理由は、市場動向を見た的確な戦略と素早い決断/実行力こそが高い収益性を確保できる事業体に成長することを、ハーレーダビットソンやホンダの柔軟性のある企業体質から見える。メディアによる二輪の将来は必ずしも明るいと言えないとする論調もしばしばあるが、二輪事業は経営手腕によっては「未来ある事業体」と言えるのではないだろうか。当たり前のことだが、最後は結局、経営戦略の優劣が勝敗を決するのだろう。

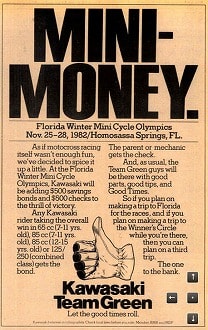

26日の「RacerⅩonline.com」「

26日の「RacerⅩonline.com」「

「グリーンヒルホテル明石にて」

「グリーンヒルホテル明石にて」 (左記を含め、以下の写真は出席者が投稿されたものを借用した)

(左記を含め、以下の写真は出席者が投稿されたものを借用した)

その後、種子島さんのお話に続き百合草さんのお話中は少しは静かになったが、それでも皆んなの談笑が続くのでお話の内容が上手く聞きとれない。つれて進行時間が当初計画よりも少しづつ遅れてくる。

その後、種子島さんのお話に続き百合草さんのお話中は少しは静かになったが、それでも皆んなの談笑が続くのでお話の内容が上手く聞きとれない。つれて進行時間が当初計画よりも少しづつ遅れてくる。

前全国オートバイ共同組合連合会会長の吉田純一さんと初めてお目にかかった。全国オートバイ共同組合連合会は「日本の二輪業界の健全な発展と社会的に地位向上を目指す」を主題に積極的に活動を進めているが、最近では、高速道路の二人乗り認可を勝ちとった。日本の二輪企業は製品開発や販売に多くの時間と労力を費やす一方、こうした地道な活動を苦手としているので、二輪が社会的地位を着実に獲得しているのは、こうした連合会の役割が大きく成果を上げている証左かもしれない。

前全国オートバイ共同組合連合会会長の吉田純一さんと初めてお目にかかった。全国オートバイ共同組合連合会は「日本の二輪業界の健全な発展と社会的に地位向上を目指す」を主題に積極的に活動を進めているが、最近では、高速道路の二人乗り認可を勝ちとった。日本の二輪企業は製品開発や販売に多くの時間と労力を費やす一方、こうした地道な活動を苦手としているので、二輪が社会的地位を着実に獲得しているのは、こうした連合会の役割が大きく成果を上げている証左かもしれない。

今朝(2日)、米国の著名ネット誌MotocrossActionに「

今朝(2日)、米国の著名ネット誌MotocrossActionに「

「マリンピア神戸HP」

「マリンピア神戸HP」

「カワサキ・モトクロスOB有志の会 、記念Tシャツ」

「カワサキ・モトクロスOB有志の会 、記念Tシャツ」 「1963年、青野ヶ原はから始まった歴史」

「1963年、青野ヶ原はから始まった歴史」 「ウォールストリートジャーナル」

「ウォールストリートジャーナル」