「カワサキレーシングチームのワークステント」

昔、全日本モトクロス選手権大会でのメーカーワークステントの下では、次年度のマシンはどうなるんだろう、どの位の戦闘力があるんだろうかとか、じっと目を凝らしている観客や競争相手の目が幾重も続く。ワークステントの下には、帆ロを被せたワークスマシンが数台。レースが近づくとワークスマシンがピットから出てくる。すると、観客もカメラマンもワークスマシンの後をぞろぞろと付いていく。ワークスチームのワークスマシンを、みんなワクワクしてワークステントの前で釘づけになって見ていた。ワークスライダーを、ワークスマシンを憧れの目で見ている子供達も沢山いた。80年代から90年代の全日本モトクロス選手権大会、そんな雰囲気が満ちていた。そんな時代も確かにあった。みんな何処に行ったんだろうと、そんな記憶をたどりながら、当ブログで書き記した事などを少しだけだが思いだし書いてみた。

★ カワサキのワークスチームは「カワサキレーシングチーム:Kawasaki Racing Team、KRT)」だ。KRTにスポンサーが付くと「○○カワサキ」と呼ぶ場合もある。

このチームに入りたくば、その前段の販社のチームグリーンメンバーに選出されねばならない。チームグリーンライダーの中からほん数名が川重二輪技術部のテストライダー契約になれる。テストライダーは毎日、技術部の整備現場に出勤し車の整備から教ぶ。体トレで体を作りながら耐久テストで技量向上を図り、場合によってはワークスライダーと一緒に走る機会もある。彼らは、全日本選手権レースではチームグリーンの一員として技術部から派遣され、自分等でマシン運搬車を運転しながらレースに参戦する。その間、ワークスライダーは飛行機移動。これ等がカワサキのワークスチームとテストライダー所謂チームグリーンライダーとの差であり、こうして若いライダー達はワークスライダーに憧れチャンピオンを目指した。

「1973年、ここから始まった、チームカワサキワークス」

カワサキモトクロスの歴史は、1967年~2011年の45年間で、最高峰部門250クラスのチャンピオン獲得数8回、同125クラスの獲得数13回、廃止になった90クラス3個を加えると計24個を数え、全日本モトクロス界において燦然たる実績を誇る(参考:ヤマハ=29個、ホンダ=21個、スズキ=19個)。他社と遜色のない成績を誇った、そんな時代がカワサキモトクロスの歴史にあった。更に加えれば、1963年当時、赤タンクのカワサキは青野ヶ原自衛隊駐屯地における兵庫主催の第1回モトクロス大会(観衆1万人)にて、1~6位までカワサキが独占したことである。当時単車事業部は赤字が続き事業見直しの議論が行われていたが、赤タンクの活躍でこのカワサキの技術を活かせば事業は軌道に乗せることができるとの判断が下された。KXの先輩が単車事業を救ってくれたのである。これは幾多の先輩たちが証言している、紛れもない事実。

★

「’89KX250SR:このワークスマシンが’90年、世界で初めて販売された量産ペリメータKXで、世界のペリメータフレームの先駆けとなる」

黄金時代は現代ではない。その時代には気がつかず後になって初めて「あの時代はすごかった。圧倒的プレゼンスがあった」と分かるものと定義すれば、カワサキワークスレース活動の歴史のなかで、最大に輝いていた時代、それは’87~’97年代だと言うことに疑いのない事実だろう。'85年から再び始まったカワサキレーシングチームの活躍は、まさにカワサキの時代であり、カワサキの黄金期だったと言ってよい。全日本選手権におけるカワサキのワークスレース活動にはモトクロスとロードレースがあるが、モトクロス活動の歴史と戦績はロードレースの活動実績を遥かに上回り、カワサキのワークスレース活動の歴史はモトクロスが中心だったと言っても過言ではないだろう。1967年~2011年の間、カワサキモトクロスに関与したワークス契約ライダーは開発主体ライダーを含め延べ140名強。加えて、メカニックそして設計や実験担当の開発陣を含む組織の連綿と続いた歴史がカワサキレーシングチームを構成し、世界のカワサキモトクロスレース活動の中心母体として先陣を走った。

2010年、雑誌”RACERS VOL6”にも記述されていたように、「全日本モトクロスに行くと、今シーズンもカワサキワークスのテントが張られ、その中にファクトリーマシンがある。モトクロスにおけるファクトリー活動はここ30年以上途切れることはなかったと思う。ファクトリー活動によってKXの開発が進み、また活動によってカワサキのブランドイメージが向上し、結果KXが売れユーザー層も厚くなり、ファンは喜び、社員の士気も上がって、また新しい技術が投入されたファクトリーマシンが走り出す。そんな構図が連綿とく続く」、それがカワサキのワークスレース活動だった。世界のカワサキモトクロスレース活動の中心に日本の開発部隊があり、そこから各地のワークチームにワークスマシンや情報を供給しながら戦った。世界各地のレースシーズンが終了すると、次年度レースに照準を合わせ、世界のワークスチームが合同テストに参加すべく日本にやってくる。その合同テストで決まったマシンが次年度のワークスマシンとなって、次々と各地に航空便で発送される。そこにはライダーとマシンの安全を願って「お守り」がついていた。そんな構図のカワサキモトクロスの歴史が何年も続いてきたが、そんな歴史も紆余曲折の結果に修正を加えながら構築したもので、数年でできたものではなかった。

★カワサキモトクロスレース活動が戦績を挙げ続けられた歴史の一番の要因は、ワークスチームが技術部の開発チーム内に所属し量産車の開発をも一緒に担当してきた歴史にあるだろう。カワサキモトクロスのプレゼンスが次第に上昇してくると、常勝カワサキを維持し続ける必然性と責任に加え、いや負けるかもしれないという恐怖感が一緒になって自然と心中に沸き起こる。この恐怖感などは一度でもチャンピオンチームになった者でしか味わえないものだろうが、実際そうなってくる。しかし一方、チャンピオンを獲得し続けると、社内を含め周辺から雑多な雑音がそれとはなしに聞こえてくるもので、例えばもうチャンピオンを目指さなくともいいだろうという声だ。これもカワサキモトクロスがその地位を確立したことを認める証左だと理解し納得してきたものの、当方が一休止すれば、敵がその席を占拠するだけのことで、尖閣と中国との関係と同じで負けると取り返すには相当な費用と労力を要する。それでもレースに勝つ事の難しさを理解し、レース活動を支持した当時の事業本部長には助けられた。

当時の米国カワサキのモトクロスマシンの広告宣伝文句は「誰でもJeff Wardと同じマシンを購入でき、Jeff Wardと同じようにライディングすることができる」。

カワサキのモトクロス開発組織は本当に小さな所帯だ。その中で持ち得る戦力で他社と互角に戦うために、カワサキ独自の戦略を立てた。それは、全日本選手権は次年度以降の量産車の先行開発に専念することだった。他社の先駆的な機構を横目に眺めながら羨ましくはあったけど、自社の立ち位置は守った。他社に劣る戦力は如何ともしようがないが、持った戦力をフルに活用し全日本でのカワサキのプレゼンスを明確にすること、それは量産車の先行開発に徹することだった。その思想の延長上にKXシリーズが完成し、60~500ccまでの品揃えが完成し(当時はカワサキだけだった)、その技術を活用してのKDX、KLXそして三輪や四輪バギー車を自組織内で開発した。昔のような潤沢な資金などとは程遠い予算で、レース活動を継続し、成功させ、認知してもらうには量産KXを含むオフロード車の開発を広く手掛け事業経営に貢献すること。その間、技術者は複数の開発機種を同時進行せざるを得ず、ワークスライダーも量産車の開発に多くの時間を費やす事になった。幸いにも、アメリカの”Team Green”組織への支援体制が確立した時期もあって、カワサキオフ車の追い風となり、カワサキオフ車の生産台数は他社を凌駕し№1の時期が数年に渡って何度もあった。この生産と開発ラインを完成し続けるために、全日本選手権レース参戦は必須だった。これが、カワサキモトクロスの成功理由の一つでもある。

これがカワサキモトクロスの

”一度たりとも開発を中断することなく、一度たりとも生産を中断せず、一度たりともレースを止めることのなかった歴史”である。

モトクロスマシンの開発の難しさの一つに、量産車として社内基準を満たすだけではなく、毎年大なり小なり改良されてくる、次年度他社マシンと互角以上の戦闘力をもってレースの戦いに勝たねばならない事だ。一般のオンロード車が各社とも交互年度に上市されるに対し、レースマシンの宿命で一年開発を休止しようという考えは各社も持たない。負ければ売れない理由にされるだけで、よーいドンの戦いに勝たさねばならない。これが開発者に重く圧し掛かっている。

★ある遠い昔、サスペンションメーカーKYBの事業部長が来社された。

モトクロスマシンに装着するサスペンションはマシンの総合性能に極めて大きな影響を持つ。当時、カワサキモトクロスマシンが市場から強く支持され、長く好評価を受け続けてきた大きな理由の一つは、サスペンション性能が優れていたからである。カワサキのサスペンション開発の経緯は、「KAWASAKI DIRT CHRONICLES」に説明されているが、その中にある、ユニトラックを構成する重要部品がサスペンションだ。「エンジンのトラクションをRサスで叩き出す」、エンジン性能をサスペンションが引き出す事も多く、開発組織が上手く回転していた。勿論、KXのエンジンは時代に先駆けた新機構を順次採用し高い評価を受けていたが、同時にサスペンションも市場から高い評価を得ていた。カワサキはサスペンション専門家を独自育成していたので、サス仕様を製造会社に一任することはなく、カワサキの固有技術としてサス開発技術を開発部内に蓄積出来ていた。

カヤバの新事業部長来社の目的は、KYBユーザー各社の意見を聞いて回ることだった。

他の二輪メーカーはサス担当会社へ苦情の山だったらしいが、カワサキはしなかった。理由は簡単。KYBの技術を高く評価していたから、そのままの意見を述べただけ。当時は、サスペンション、電装、気化器等の主機能部品メーカーを取り込んだ、「チームカワサキ」を構成していた時期でもあった。「チームカワサキ」がレース体制支援から量産に至る開発を共同分担していたので、互いのコミュニケーションも上手く機能していた。つまり、チームカワサキに対して部品メーカーのロイヤリティが極めて高かった時代でもあった。

当時、カワサキチーム最大の競争相手はホンダだが、サスペンションメーカーも同様にホンダ系列企業ショーワと熾烈な競争に晒されていたので、互いの利害が一致したこともあって、KYBサポート員もサーキットではカワサキのレースジャケットを着用し、チームカワサキの一員としてカワサキを勝たせる事、言い換えればりショーワに勝つ競争だった。だから、新規技術はカワサキチームに最初に持ちこまれレースに供与され、他社が使いたくとも数年待たされた事もあったと聞く。他ワークス企業から再三再四、KYBに文句が来たらしいが、当時、カワサキがレースに採用した新機構のサスペンションスペックはカワサキ専用だった。ある時、サスの競合メーカーからレースの全面的支援体制の申し入れがあったが、カワサキ担当者の回答は「NO」。理由は簡単で、「カワサキの競争相手と組んでいる部品メーカーとは組まない」と非常にシンプルな理由だった。レースや量産開発という目的を通じて、個人的にも強い信頼関係を築いていた。勿論、コスト意識も互いに共通認識があったのでやり易かった事も事実。

遠い昔の話なので今では冗談まがいに話せるが、当時は勝つために必死だった。それほどに完成車開発生産メーカーと主要部品メーカーとの繋がりは強固だった。というか、企業の繋がりよりも個々の人間関係の繋がりが強かったと思う。所詮、開発とは開発を担当する要員個人々の繋がりの強さで決定されるもの。そうしないと、相手に勝てない時代だった。

★モトクロスを中心とするオフロード車は販売の伸びとともに事業性がみるみる好転した。小さな排気量にも関わらず利益性は極めて高くなっていく。しかも工場ラインが閑散期に入る時期にオフロード車を生産できるメリットは生産の平準化に絶大な効果があり、ライムグリーン一色のマシンが次々とラインオフする光景は壮観なものだった。

(その2へ)

2月8日のsearchinaに「日本の二輪車がベトナムで圧倒的な存在感、中国企業は「日本に打ちのめされた」=中国報道」と言う記事があった。ベトナムの二輪モペット市場で負けた中国企業の話だ。2000年頃、ベトナム二輪市場で日本製モペットが主流だった時代に、値段の安さを売りに中国製モペットが急に売れ始めた時機があった。外見上は日本製と何ら変わらず良く出来ていたのでじわじわとベトナム市場に浸食しつつあった。ところが、突然、中国製モペットが売れなくなった。その理由を中国側の視点からみた記事である。要点はこうだ。

2月8日のsearchinaに「日本の二輪車がベトナムで圧倒的な存在感、中国企業は「日本に打ちのめされた」=中国報道」と言う記事があった。ベトナムの二輪モペット市場で負けた中国企業の話だ。2000年頃、ベトナム二輪市場で日本製モペットが主流だった時代に、値段の安さを売りに中国製モペットが急に売れ始めた時機があった。外見上は日本製と何ら変わらず良く出来ていたのでじわじわとベトナム市場に浸食しつつあった。ところが、突然、中国製モペットが売れなくなった。その理由を中国側の視点からみた記事である。要点はこうだ。

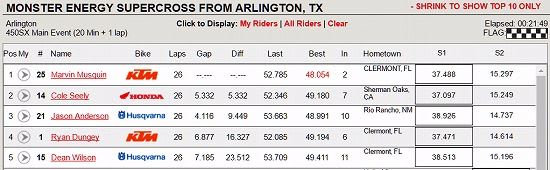

「No1マシンは名実ともKTM]

「No1マシンは名実ともKTM]

「カワサキレーシングチームのワークステント」

「カワサキレーシングチームのワークステント」 「JEFF MATIASEVICH」

「JEFF MATIASEVICH」 「’92年Team KAWASAKI USA」

「’92年Team KAWASAKI USA」 「1973年、ここから始まった、チームカワサキワークス」

「1973年、ここから始まった、チームカワサキワークス」

「bLU cRU」

「bLU cRU」