13日の米国の専門誌「Motocross Action mag」に面白い記事(KTM SET SALES RECORD FOR THE NINTH YEAR IN A ROW)があった。

「KTM’s Austrian headquarters:Motocross Action mag」

「KTM’s Austrian headquarters:Motocross Action mag」

KTM and Husqvarna combined for a total of 280,099 motorcycles sold in 2019, an increase of seven per cent over 2018’s sales totals. That makes it nine years in a row of sales growth for the company as a whole. Of the 280,099 units sold, 234,449 bikes were KTMs, and 45,650 were Husqvarnas.

「KTMとハスクバーナを組み合わせた2019年の合計販売台数は280,099台で、2018年の販売台数比+7%。 これにより、会社全体の売り上げが9年連続プラス。 280,099台の販売台数のうち、234,449台がKTMで、45,650台がハスクバーナだった。 さらに別の原文には、KTMグループの主要市場は米国で、特に米国のオフロードユーザーに支持されていると述べ、米国市場における日本のビッグ4の販売が低迷する中にあって、KTMは著しく販売を伸ばしたともある。加えて米国市場でもKTMの2ストロークモデルは強く支持されているようだとある。

そして、

Pierer Mobility, formerly known as KTM Industries, just released its year-end numbers and they were positive, especially in the US market, where overall motorcycle sales of most brands are either down or flat, but in KTM’s and Husqvarna’s case sales were up. Stefan Pierer has a five-year plan to sell 400,000 motorcycles a year, which would surpass Kawasaki as the third-largest motorcycle manufacturer in the world.

「米国市場では、ほとんどのブランドのオートバイ全体の売り上げが減少または横ばいの中、KTMおよびハスクバーナは販売を伸ばした。次の目標は、5年以内に年間40万台販売する計画で、目標達成時はホンダ、ヤマハに次ぐ世界第3位の二輪企業となる」とある。

欧米の二輪販売が低調傾向にあるにも拘わらず、自社ブランドの販売は伸び続けているとするKTMの経営は素晴しい。

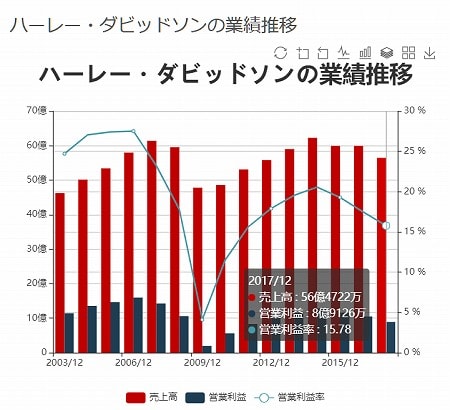

1991年に会社倒産(1991年の前、KTM社が倒産する可能性があると、世界モトクロス選手権の会場、イタリアでこの話題を直接聞いたことがある)に会いながら「RacerXonline.com」の記事「KTM FACTORY TOUR IN AUSTRIA」の説明によると、1992年、KTM社は再び小さなワークショップから出発、エンデューロレースのニッチ領域に参戦しながら成長し、その後、ラリーやモトクロスの世界で輝かしい成功を収めてきた。” Ready to race ”と言う明快な企業コンセプトロゴを旗印に、 モータースポーツへの飽くなき挑戦によって KTMはグローバルに成長し続けている。その目標とするのが、5年以内に世界第3位の二輪企業に成長することだと言う。超優良企業だった米国のハーレーダビッドソンでさえ2019年の世界販売台数は22万台弱に低下し、メディアによる二輪の将来は必ずしも明るいと言えないとする論調もしばしばあるが、大きく成長しているオーストリアの二輪企業KTMの話題は明るい。

KTMの話題が顕著になってきた例の一つに、「Motorcycle USA.com」の「KTM Claims Biggest Sales Growth in 2013」では「2013年、米国で最も急成長している二輪企業はKTMだ。KTMの11月の販売台数は2012年同月比+49%、11月末時点では年初来の数字は28.8%の増加」の記事があった。リーマンショック後、二輪の大市場米国市場が半減したのを契機に、IR資料によると、世界の二輪事業を牽引してきたホンダ、ヤマハは欧米主体から新興国に活路を見出した。日本企業が落ち込んだ欧米の二輪市場に浸食してきたのが、強いブランド力をもつ欧米の二輪企業だと言われていた。その中で、KTMは、その明快なコンセプト”KTM Ready to Race”でON,OFF車とも豊富な品揃えと地道な「草の根活動」を展開し、日本二輪企業の販売が低調な、この時期を絶好の機会だと捉え、アメリカのオフ市場を席巻する動きをみせた。結果、モトクロスの分野では、世界選手権や米国のスーパークロスレースの王者として君臨し、そこから生み出す製品の優秀性を訴求し続けることでKMT信者を増し続けた。今まではハーレーは別格で日本企業間で其々の立位置を論議していれば良かったが、今や、そうではないようだ。

KTMの企業コンセプトロゴ”Ready to Race”は企業倒産後の出発点から何ら変わらず、その持つ意味は、KTMはレースばかりする企業ではなく、KTMはKTMユーザーと一緒に楽しみ、KTMユーザーと良い時を過ごしたいという意味だろう。末端市場はKTMの真の意味を理解し信頼し続けているのは間違いない。レースという言葉を企業指針にするなど以ての外だとする企業人もあるやかもしれぬが、欧州二輪企業は自身の立ち位置を明確にすることでブランド構築に躍起になっており、結果、世界中の二輪愛好家は必然的に気にかけざるを得なくなる。オフロードのKTMの印象が強いが、オンロードの分野でも2018年にはロードレースの世界選手権のMoto3クラス、Moto2クラスおよびロードレースの最高峰MotoGPクラスの3クラスにワークスチームを送り込む唯一の企業でもある。勝つには三桁前後の億予算が必要と言われるMotoGP参戦だが、2020年のプレシーズンテストでは著しい成長を見せるまでになった。こうしたKTM成長の事例を見ると、二輪事業は経営手腕によってはまだまだ「未来ある事業体」と言えるのではないだろうか。当たり前のことだが、最後は結局、経営戦略の優劣が勝敗を決する。

「KTM’s Austrian headquarters:Motocross Action mag」

「KTM’s Austrian headquarters:Motocross Action mag」KTM and Husqvarna combined for a total of 280,099 motorcycles sold in 2019, an increase of seven per cent over 2018’s sales totals. That makes it nine years in a row of sales growth for the company as a whole. Of the 280,099 units sold, 234,449 bikes were KTMs, and 45,650 were Husqvarnas.

「KTMとハスクバーナを組み合わせた2019年の合計販売台数は280,099台で、2018年の販売台数比+7%。 これにより、会社全体の売り上げが9年連続プラス。 280,099台の販売台数のうち、234,449台がKTMで、45,650台がハスクバーナだった。 さらに別の原文には、KTMグループの主要市場は米国で、特に米国のオフロードユーザーに支持されていると述べ、米国市場における日本のビッグ4の販売が低迷する中にあって、KTMは著しく販売を伸ばしたともある。加えて米国市場でもKTMの2ストロークモデルは強く支持されているようだとある。

そして、

Pierer Mobility, formerly known as KTM Industries, just released its year-end numbers and they were positive, especially in the US market, where overall motorcycle sales of most brands are either down or flat, but in KTM’s and Husqvarna’s case sales were up. Stefan Pierer has a five-year plan to sell 400,000 motorcycles a year, which would surpass Kawasaki as the third-largest motorcycle manufacturer in the world.

「米国市場では、ほとんどのブランドのオートバイ全体の売り上げが減少または横ばいの中、KTMおよびハスクバーナは販売を伸ばした。次の目標は、5年以内に年間40万台販売する計画で、目標達成時はホンダ、ヤマハに次ぐ世界第3位の二輪企業となる」とある。

欧米の二輪販売が低調傾向にあるにも拘わらず、自社ブランドの販売は伸び続けているとするKTMの経営は素晴しい。

1991年に会社倒産(1991年の前、KTM社が倒産する可能性があると、世界モトクロス選手権の会場、イタリアでこの話題を直接聞いたことがある)に会いながら「RacerXonline.com」の記事「KTM FACTORY TOUR IN AUSTRIA」の説明によると、1992年、KTM社は再び小さなワークショップから出発、エンデューロレースのニッチ領域に参戦しながら成長し、その後、ラリーやモトクロスの世界で輝かしい成功を収めてきた。” Ready to race ”と言う明快な企業コンセプトロゴを旗印に、 モータースポーツへの飽くなき挑戦によって KTMはグローバルに成長し続けている。その目標とするのが、5年以内に世界第3位の二輪企業に成長することだと言う。超優良企業だった米国のハーレーダビッドソンでさえ2019年の世界販売台数は22万台弱に低下し、メディアによる二輪の将来は必ずしも明るいと言えないとする論調もしばしばあるが、大きく成長しているオーストリアの二輪企業KTMの話題は明るい。

KTMの話題が顕著になってきた例の一つに、「Motorcycle USA.com」の「KTM Claims Biggest Sales Growth in 2013」では「2013年、米国で最も急成長している二輪企業はKTMだ。KTMの11月の販売台数は2012年同月比+49%、11月末時点では年初来の数字は28.8%の増加」の記事があった。リーマンショック後、二輪の大市場米国市場が半減したのを契機に、IR資料によると、世界の二輪事業を牽引してきたホンダ、ヤマハは欧米主体から新興国に活路を見出した。日本企業が落ち込んだ欧米の二輪市場に浸食してきたのが、強いブランド力をもつ欧米の二輪企業だと言われていた。その中で、KTMは、その明快なコンセプト”KTM Ready to Race”でON,OFF車とも豊富な品揃えと地道な「草の根活動」を展開し、日本二輪企業の販売が低調な、この時期を絶好の機会だと捉え、アメリカのオフ市場を席巻する動きをみせた。結果、モトクロスの分野では、世界選手権や米国のスーパークロスレースの王者として君臨し、そこから生み出す製品の優秀性を訴求し続けることでKMT信者を増し続けた。今まではハーレーは別格で日本企業間で其々の立位置を論議していれば良かったが、今や、そうではないようだ。

KTMの企業コンセプトロゴ”Ready to Race”は企業倒産後の出発点から何ら変わらず、その持つ意味は、KTMはレースばかりする企業ではなく、KTMはKTMユーザーと一緒に楽しみ、KTMユーザーと良い時を過ごしたいという意味だろう。末端市場はKTMの真の意味を理解し信頼し続けているのは間違いない。レースという言葉を企業指針にするなど以ての外だとする企業人もあるやかもしれぬが、欧州二輪企業は自身の立ち位置を明確にすることでブランド構築に躍起になっており、結果、世界中の二輪愛好家は必然的に気にかけざるを得なくなる。オフロードのKTMの印象が強いが、オンロードの分野でも2018年にはロードレースの世界選手権のMoto3クラス、Moto2クラスおよびロードレースの最高峰MotoGPクラスの3クラスにワークスチームを送り込む唯一の企業でもある。勝つには三桁前後の億予算が必要と言われるMotoGP参戦だが、2020年のプレシーズンテストでは著しい成長を見せるまでになった。こうしたKTM成長の事例を見ると、二輪事業は経営手腕によってはまだまだ「未来ある事業体」と言えるのではないだろうか。当たり前のことだが、最後は結局、経営戦略の優劣が勝敗を決する。

」「FB"Motocross&Supercross”」

」「FB"Motocross&Supercross”」

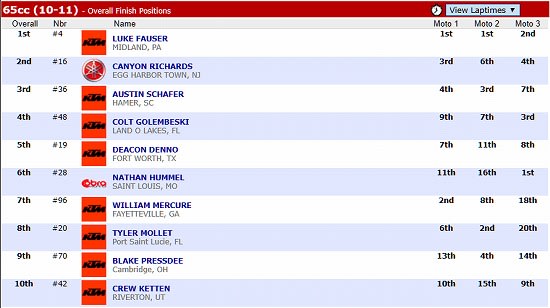

「65㏄、10-11」

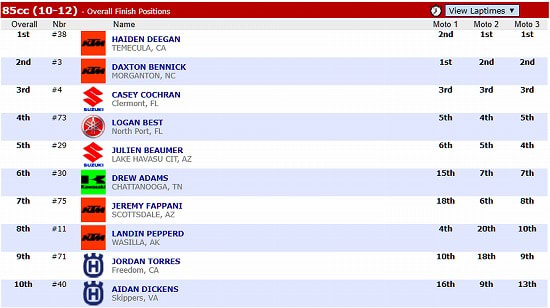

「65㏄、10-11」 「85㏄m10-12」

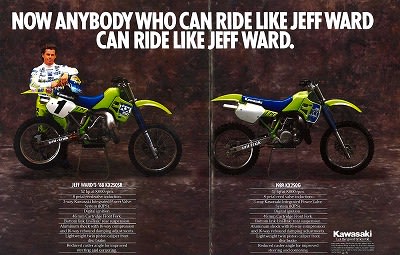

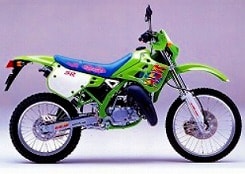

「85㏄m10-12」  当時の米国カワサキのモトクロスマシンの広告宣伝文句は「誰でもJeff Wardと同じマシンを購入でき、Jeff Wardと同じようにライディングすることができる」だった。カワサキのモトクロス開発組織は、えーと言うぐらい本当に小さな所帯だった。その中で持ち得る戦力で他社と互角に戦うために、カワサキ独自の戦略を立てた。それは、全日本選手権は次年度以降の量産車の先行開発に専念することだった。他社の先駆的な機構を横目に眺めながら羨ましくはあったけど、自社の立ち位置は守った。他社に劣る戦力は如何ともしようがないので、持った戦力をフルに活用し全日本でのカワサキのプレゼンスを明確にすること、それは量産車の先行開発に徹することだった。その思想の延長上にKXシリーズが完成し、60~500ccまでの品揃えが完成し(当時はカワサキだけだった)、その技術を活用してのKDX、KLXそして三輪や四輪バギー車を自組織内で開発し続けた。遠い昔の潤沢な資金などとは程遠い予算で、レース活動を継続し、成功させ、認知してもらうには量産KXを含むオフロード車の開発を広く手掛け事業経営に貢献すること。しかしそれは、技術者は複数の開発機種を同時進行せざるを得ず、ワークスライダーも量産車の開発に多くの時間を費やす事になって、開発担当に負担が重く圧し掛かってくるが、結果、モトクロスを中心とするオフロード車は販売の伸びとともに事業性がみるみる好転してくる。小さな排気量にも関わらず収益性は極めて高くなっていく。しかも工場ラインが閑散期に入る時期にKXやKDXのオフロード車を生産できるメリットは生産の平準化に絶大な効果があり、ライムグリーン一色のマシンが次々とラインオフする光景は壮観なものだった。

当時の米国カワサキのモトクロスマシンの広告宣伝文句は「誰でもJeff Wardと同じマシンを購入でき、Jeff Wardと同じようにライディングすることができる」だった。カワサキのモトクロス開発組織は、えーと言うぐらい本当に小さな所帯だった。その中で持ち得る戦力で他社と互角に戦うために、カワサキ独自の戦略を立てた。それは、全日本選手権は次年度以降の量産車の先行開発に専念することだった。他社の先駆的な機構を横目に眺めながら羨ましくはあったけど、自社の立ち位置は守った。他社に劣る戦力は如何ともしようがないので、持った戦力をフルに活用し全日本でのカワサキのプレゼンスを明確にすること、それは量産車の先行開発に徹することだった。その思想の延長上にKXシリーズが完成し、60~500ccまでの品揃えが完成し(当時はカワサキだけだった)、その技術を活用してのKDX、KLXそして三輪や四輪バギー車を自組織内で開発し続けた。遠い昔の潤沢な資金などとは程遠い予算で、レース活動を継続し、成功させ、認知してもらうには量産KXを含むオフロード車の開発を広く手掛け事業経営に貢献すること。しかしそれは、技術者は複数の開発機種を同時進行せざるを得ず、ワークスライダーも量産車の開発に多くの時間を費やす事になって、開発担当に負担が重く圧し掛かってくるが、結果、モトクロスを中心とするオフロード車は販売の伸びとともに事業性がみるみる好転してくる。小さな排気量にも関わらず収益性は極めて高くなっていく。しかも工場ラインが閑散期に入る時期にKXやKDXのオフロード車を生産できるメリットは生産の平準化に絶大な効果があり、ライムグリーン一色のマシンが次々とラインオフする光景は壮観なものだった。

「2018ハーレーダビッドソンHP」

「2018ハーレーダビッドソンHP」 「

「

「Motocross Action」

「Motocross Action」

国内チームグリーンの初代監督平井氏(前列右から4番目)を囲んで、教え子や関係者と和気合いのなか、創設35周年記念の写真を撮影した。出席者の受付は午後2時30分から始まり、KX創世記から活躍した開発担当者やレース関係者が続々と来場した。なかでも、久しぶりに再開したモトクロスOBライダーたちは、現役時代の懐かしい話に加え、「腰痛が…」とか、「視力が落ちた」など現役時代に抱え込んだ古傷など、お互いの体調を気遣っていたのが印象的だった。

国内チームグリーンの初代監督平井氏(前列右から4番目)を囲んで、教え子や関係者と和気合いのなか、創設35周年記念の写真を撮影した。出席者の受付は午後2時30分から始まり、KX創世記から活躍した開発担当者やレース関係者が続々と来場した。なかでも、久しぶりに再開したモトクロスOBライダーたちは、現役時代の懐かしい話に加え、「腰痛が…」とか、「視力が落ちた」など現役時代に抱え込んだ古傷など、お互いの体調を気遣っていたのが印象的だった。