FBのお気に入りに登録している「Nagasaki365」に、島原半島・雲仙の写真が投稿してあった。

雲仙普賢岳は島原市、南島原市、雲仙市にまたがるので厳密に言うと故郷島原市に属するわけではないが、中学校時の遠足の場所だ。

その雲仙の最近の写真をFB「Nagasaki365」に見つけた。懐かしさにつられブログに書き込むことにした。

「雲仙白雲の池」と「雲仙の街並み」の二枚の写真。「白雲の池」を遠足で訪れたときは秋だったと思うので、初夏の「白雲の池」を

見たのは初めてだが、写真にあるような暗いという印象は持っていない。しかし、とにかく池一面静寂が漂っていたという記憶がある。

一方、雲仙の街並みは、家族と一緒に車で島原に帰省する度に、「雲仙温泉街」「仁田峠」や「雲仙ゴルフ場」等を回っていた。

今の季節、雲仙は「ミヤマキリシマ」の赤い花で染まっているはずだが、娘たちがまだ小さい頃、雲仙の街から少し離れた「仁田峠」の

ロープウェイまでに至る細い道一帯が、満開の赤い「ミヤマキリシマ」で覆われた季節に、皆で見に出掛けたことを思い出した。

観光客用の白い馬がいたな。

「雲仙白雲の池」

「雲仙白雲の池」

「雲仙の街並み」

「雲仙の街並み」

ちなみに「Nagasaki365」では一般の方からの長崎に関する写真の投稿を募集しているそうで、上の二枚はその一部。

雲仙普賢岳は島原市、南島原市、雲仙市にまたがるので厳密に言うと故郷島原市に属するわけではないが、中学校時の遠足の場所だ。

その雲仙の最近の写真をFB「Nagasaki365」に見つけた。懐かしさにつられブログに書き込むことにした。

「雲仙白雲の池」と「雲仙の街並み」の二枚の写真。「白雲の池」を遠足で訪れたときは秋だったと思うので、初夏の「白雲の池」を

見たのは初めてだが、写真にあるような暗いという印象は持っていない。しかし、とにかく池一面静寂が漂っていたという記憶がある。

一方、雲仙の街並みは、家族と一緒に車で島原に帰省する度に、「雲仙温泉街」「仁田峠」や「雲仙ゴルフ場」等を回っていた。

今の季節、雲仙は「ミヤマキリシマ」の赤い花で染まっているはずだが、娘たちがまだ小さい頃、雲仙の街から少し離れた「仁田峠」の

ロープウェイまでに至る細い道一帯が、満開の赤い「ミヤマキリシマ」で覆われた季節に、皆で見に出掛けたことを思い出した。

観光客用の白い馬がいたな。

「雲仙白雲の池」

「雲仙白雲の池」 「雲仙の街並み」

「雲仙の街並み」ちなみに「Nagasaki365」では一般の方からの長崎に関する写真の投稿を募集しているそうで、上の二枚はその一部。

「ツクシイバラ・・錦町役場facebook」

「ツクシイバラ・・錦町役場facebook」

「中央の山が平成新山」

「中央の山が平成新山」

「島原⇔熊本のフェリーより見る島原外港と眉山、平成新山」

「島原⇔熊本のフェリーより見る島原外港と眉山、平成新山」 「

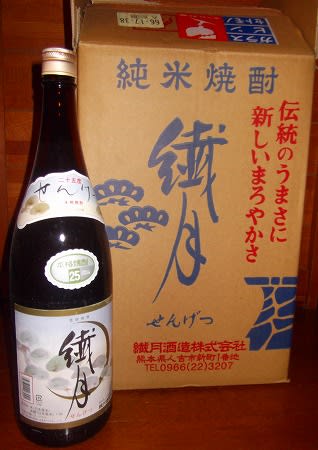

「 「繊月」とは相良藩人吉城の別名で、細い形の三日月」

「繊月」とは相良藩人吉城の別名で、細い形の三日月」

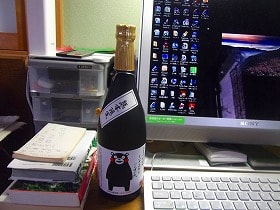

「パソコンの前において繁々と眺めた「くまもん焼酎」」

「パソコンの前において繁々と眺めた「くまもん焼酎」」

「2010年度焼酎売上:帝国データバンク」

「2010年度焼酎売上:帝国データバンク」 「繊月酒造」

「繊月酒造」  「高橋酒造」

「高橋酒造」 「白川の氾濫、熊本市北区龍田付近」

「白川の氾濫、熊本市北区龍田付近」

「好きな球磨焼酎ー球磨焼酎を造る28蔵元」

「好きな球磨焼酎ー球磨焼酎を造る28蔵元」 「長崎春節 - ランタンフェスティバル」

「長崎春節 - ランタンフェスティバル」