島原の「精霊流し」

昨年の盆は、母親の初盆だったので精霊船の担ぎ手として帰省した。

島原地方では、伝統的に、地区の何処かに初盆の家があると、必ず精霊流しが実施されてきた。

8月15日が「精霊流し」なので、その前日までには帰省する。

島原に住んでいた頃は、前日の精霊船作りにも駆り出されていたが、今度は担ぐだけだ。

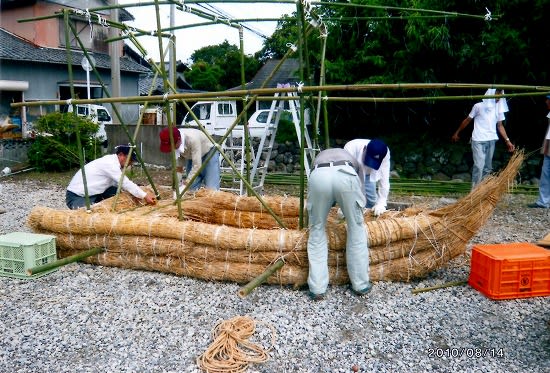

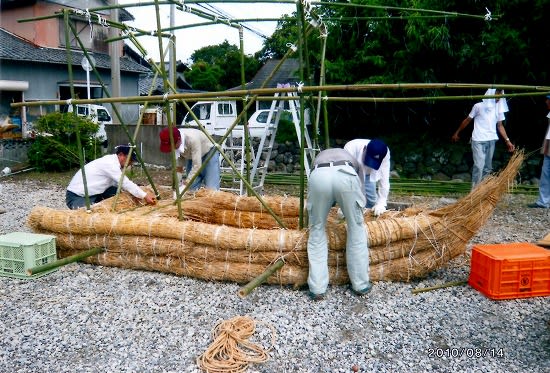

竹と麦ワラで作った精霊船に、島原独自の切子灯ろうを飾り付けた、独特の精霊流し。

もう大分前から麦藁の入手が困難となってきて、この麦藁調達が一仕事になる。

14日午前中、精霊船作りはベテランの漁師さんが造り手の棟梁となって、分業で進む。

今はどうか知らないが、約40年以前は、広い敷地の家の庭先を借りて涼しい木陰で酒を飲みながら作業だったと記憶している。

明治の頃は、生家の庭で精霊船を造っていたらしく、当時生家が酒屋を営んでいた事もあり、酒には事欠かなかったとは、既に精霊船で旅だった長老の昔話。

精霊船造りは、炎天下汗だくの半日仕事だ。

船の名前は「西方丸」。

油紙に「西方丸」と書いた帆をかかげる。

初盆の家には、近隣や親戚から贈られた灯篭が座敷一杯に天井から吊り下げられている。

だいぶ前までは、丸提灯だったが、今は切子灯籠に変っていた。

夕方になると、墓に提灯をぶら提げての墓参りする。 そして、夜になると酒盛りが始まる。

今は、近所のスーパーで出来合いの肴を購入しているが、だいぶ前までは、全部家族の手作りだったので、母達の作業は大変だったろうと思う。

15日の昼前に、贈られた切子灯籠を車に積んで(数が多いので、これが大変な作業だ)、出来上がった精霊船に灯籠の飾り付けが始まる。

切子灯籠なので、灯籠同士が絡まらないように、またお世話になった人の優先順序に従って、精霊船の先頭から順番に灯籠を取り付ける。

まだ、日中の暑い盛りの作業で、飾る灯籠の順番を確認しつつ、汗がビッショリト媚びつく。

初盆の家の数に応じて、飾る灯籠の数が決まるが、昨年は一軒だったので、生家の決めた順番に取り付けた。

これまでの作業が一仕事終わると、また、墓参りに出かけ、6時前ぐらいから灯籠のローソクに灯を付けに出かける。

担ぎ手は、近所や親類の若手が主に担当するが、兄弟で一番若いこともあり、担ぐことになった。

集まる担ぎ人には、ビールが出されるので担ぐ前から疲れてしまう。

町内会会長の合図で動くことになるが、結構の重さだ。

担ぎ手の「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」の掛け声の中、精霊流しの集合場所に行く途中、実家で一度立ち止まり、また酒がでる。

流し場までの道中、約1kmほどあるが、「ナマイドー」、「ナマイドー」と繰り返しながら進む。

今もそうだが、精霊船には初盆の家や近所の家から盆の供物も一緒に積み込む。

また、船の舳先から横に設置してある、竹製の線香立てに線香を立てる。

以前は、丸提灯だったこともあり提灯のローソクに火が入ると、担いだ精霊船が大きく揺れるに伴い提灯も揺れる。

運が悪いと、提灯に火がつくこともあったが、今の切子灯籠になってから担いでいても灯籠の揺れが少ないようだ。

市役所で事前に決められた指定の洗切波止場に、三会地区の精霊船が集結する。

早く着いた順番に満潮時の海に流す。

有明海は遠浅なので、満潮にならないと船は沖に出せない。

昨年の精霊船の数は、約10隻位だったと記憶しているが、洗切波止場に着くと既に暗くなっており、着くと同時に爆竹が破裂する。

爆竹は、精霊船が着くごとに鳴らされ、終了するまで続く。

レコーダーマイクから厳かな読経が流れ、精霊船は岸辺を離れて、西方浄土に向けて静かに暗闇の海面に流れる。

海に入ると、漁師の船で沖合まで曳航し、暫くは沖合に止めるようだ。

その後、精霊船は集められ燃やしてしまうと聞いた。

大分前は、地区ごと集めることはせず、町内毎の決めた場所から、若手が泳いで沖まで精霊船を連れて、その後漁師の船で沖合まで引航していた。

満潮から引潮にのって、精霊船は可なりの沖合まで流れ、熊本近くまで辿り着く船もあったようだ。

夜の沖合に、何隻もの精霊船が灯籠に灯をつけたまま、漂流している姿は幻想的だ。

満潮時の潮が打ち寄せる音と、海の砂には青く光る生物が波の動きに同調して動く様子は、まことに持って幽玄の世界だった。

大堤防ができた後、砂浜は無くなってしまったので、この光景はもう無い。

精霊流しが終了すると、精霊船は集めて燃やすとのことだが、以前は暫くそのまま漂流させていたので、翌日の満潮時には近くまで精霊船が流されてきた。

これが、泳いで行ける場所にあるので、格好の遊び場だった。

今も昔も、精霊船造りは麦藁と竹で作る。

町内会の寄合い作業だが、夏場の炎天下の作業なので、大変な仕事だ。

船の長さは約10m弱。

15日の午前中、涼しい時間に灯籠の飾り付けをする。

先頭から、決められた順番に沿って家紋付き切子灯籠を二段、両側に取り付ける。

何にしても、暑い。

精霊船を担ぐ前に、全ての切子灯籠のローソクに火をつける。

切子灯籠は良くできていて、家紋のついた個所を少し上げてローソクに火をつける。

西方浄土への旅立ちが始まった。

若手が中心の担ぎ手となるが、初盆側の担当として、後ろ側を担がせてもらった。

余り荷重がかからない場所だったが、これが結構重い。

実家の前に小休止し、酒が出る。

皆が大きな声で、「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」と繰り返してくれた。

三会地区の精霊船の集合場所である、洗切の波止場に一番に到着。

すると、爆竹がなった。

全ての精霊船が集まるまで暫く休止。

他地区の精霊船が到着する度に、ひっ切り無しに爆竹がなる。

海に流す前に、爆竹が鳴る中で広場内を数周して海岸に担いで行く。

精霊船を流す時間になると、爆竹の音と、テープレコーダから流れる読経の中で、西方浄土に向けて流す。

灯籠の火は付けたままだ。

流し終わると、帰宅し、またビールを飲む。

昨年の盆は、母親の初盆だったので精霊船の担ぎ手として帰省した。

島原地方では、伝統的に、地区の何処かに初盆の家があると、必ず精霊流しが実施されてきた。

8月15日が「精霊流し」なので、その前日までには帰省する。

島原に住んでいた頃は、前日の精霊船作りにも駆り出されていたが、今度は担ぐだけだ。

竹と麦ワラで作った精霊船に、島原独自の切子灯ろうを飾り付けた、独特の精霊流し。

もう大分前から麦藁の入手が困難となってきて、この麦藁調達が一仕事になる。

14日午前中、精霊船作りはベテランの漁師さんが造り手の棟梁となって、分業で進む。

今はどうか知らないが、約40年以前は、広い敷地の家の庭先を借りて涼しい木陰で酒を飲みながら作業だったと記憶している。

明治の頃は、生家の庭で精霊船を造っていたらしく、当時生家が酒屋を営んでいた事もあり、酒には事欠かなかったとは、既に精霊船で旅だった長老の昔話。

精霊船造りは、炎天下汗だくの半日仕事だ。

船の名前は「西方丸」。

油紙に「西方丸」と書いた帆をかかげる。

初盆の家には、近隣や親戚から贈られた灯篭が座敷一杯に天井から吊り下げられている。

だいぶ前までは、丸提灯だったが、今は切子灯籠に変っていた。

夕方になると、墓に提灯をぶら提げての墓参りする。 そして、夜になると酒盛りが始まる。

今は、近所のスーパーで出来合いの肴を購入しているが、だいぶ前までは、全部家族の手作りだったので、母達の作業は大変だったろうと思う。

15日の昼前に、贈られた切子灯籠を車に積んで(数が多いので、これが大変な作業だ)、出来上がった精霊船に灯籠の飾り付けが始まる。

切子灯籠なので、灯籠同士が絡まらないように、またお世話になった人の優先順序に従って、精霊船の先頭から順番に灯籠を取り付ける。

まだ、日中の暑い盛りの作業で、飾る灯籠の順番を確認しつつ、汗がビッショリト媚びつく。

初盆の家の数に応じて、飾る灯籠の数が決まるが、昨年は一軒だったので、生家の決めた順番に取り付けた。

これまでの作業が一仕事終わると、また、墓参りに出かけ、6時前ぐらいから灯籠のローソクに灯を付けに出かける。

担ぎ手は、近所や親類の若手が主に担当するが、兄弟で一番若いこともあり、担ぐことになった。

集まる担ぎ人には、ビールが出されるので担ぐ前から疲れてしまう。

町内会会長の合図で動くことになるが、結構の重さだ。

担ぎ手の「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」の掛け声の中、精霊流しの集合場所に行く途中、実家で一度立ち止まり、また酒がでる。

流し場までの道中、約1kmほどあるが、「ナマイドー」、「ナマイドー」と繰り返しながら進む。

今もそうだが、精霊船には初盆の家や近所の家から盆の供物も一緒に積み込む。

また、船の舳先から横に設置してある、竹製の線香立てに線香を立てる。

以前は、丸提灯だったこともあり提灯のローソクに火が入ると、担いだ精霊船が大きく揺れるに伴い提灯も揺れる。

運が悪いと、提灯に火がつくこともあったが、今の切子灯籠になってから担いでいても灯籠の揺れが少ないようだ。

市役所で事前に決められた指定の洗切波止場に、三会地区の精霊船が集結する。

早く着いた順番に満潮時の海に流す。

有明海は遠浅なので、満潮にならないと船は沖に出せない。

昨年の精霊船の数は、約10隻位だったと記憶しているが、洗切波止場に着くと既に暗くなっており、着くと同時に爆竹が破裂する。

爆竹は、精霊船が着くごとに鳴らされ、終了するまで続く。

レコーダーマイクから厳かな読経が流れ、精霊船は岸辺を離れて、西方浄土に向けて静かに暗闇の海面に流れる。

海に入ると、漁師の船で沖合まで曳航し、暫くは沖合に止めるようだ。

その後、精霊船は集められ燃やしてしまうと聞いた。

大分前は、地区ごと集めることはせず、町内毎の決めた場所から、若手が泳いで沖まで精霊船を連れて、その後漁師の船で沖合まで引航していた。

満潮から引潮にのって、精霊船は可なりの沖合まで流れ、熊本近くまで辿り着く船もあったようだ。

夜の沖合に、何隻もの精霊船が灯籠に灯をつけたまま、漂流している姿は幻想的だ。

満潮時の潮が打ち寄せる音と、海の砂には青く光る生物が波の動きに同調して動く様子は、まことに持って幽玄の世界だった。

大堤防ができた後、砂浜は無くなってしまったので、この光景はもう無い。

精霊流しが終了すると、精霊船は集めて燃やすとのことだが、以前は暫くそのまま漂流させていたので、翌日の満潮時には近くまで精霊船が流されてきた。

これが、泳いで行ける場所にあるので、格好の遊び場だった。

今も昔も、精霊船造りは麦藁と竹で作る。

町内会の寄合い作業だが、夏場の炎天下の作業なので、大変な仕事だ。

船の長さは約10m弱。

15日の午前中、涼しい時間に灯籠の飾り付けをする。

先頭から、決められた順番に沿って家紋付き切子灯籠を二段、両側に取り付ける。

何にしても、暑い。

精霊船を担ぐ前に、全ての切子灯籠のローソクに火をつける。

切子灯籠は良くできていて、家紋のついた個所を少し上げてローソクに火をつける。

西方浄土への旅立ちが始まった。

若手が中心の担ぎ手となるが、初盆側の担当として、後ろ側を担がせてもらった。

余り荷重がかからない場所だったが、これが結構重い。

実家の前に小休止し、酒が出る。

皆が大きな声で、「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」「ナマイドー(南無阿弥陀仏)」と繰り返してくれた。

三会地区の精霊船の集合場所である、洗切の波止場に一番に到着。

すると、爆竹がなった。

全ての精霊船が集まるまで暫く休止。

他地区の精霊船が到着する度に、ひっ切り無しに爆竹がなる。

海に流す前に、爆竹が鳴る中で広場内を数周して海岸に担いで行く。

精霊船を流す時間になると、爆竹の音と、テープレコーダから流れる読経の中で、西方浄土に向けて流す。

灯籠の火は付けたままだ。

流し終わると、帰宅し、またビールを飲む。