「NHK バクモン 熊本城」

「NHK バクモン 熊本城」14日、NHK地上波「探検バクモン」が熊本城の今を取り上げていたので、しっかりと見た。

NHKバクモンの出だしは、「4月の大地震で築城400年最大の被害を受けた名城・熊本城。壮大な石垣は50か所が崩落し、立入規制が続く。 復興へ歩み始めた“不屈の城”の今を、爆笑問題が目撃する。爆笑問題が、地震の被害で立ち入り規制中の熊本城へ。 築城400年最大の被害をまのあたりにする。城の代名詞ともいえる壮大な石垣は、50か所が崩落。国の重要文化財13棟も、すべてが被害を受けた。 これまで、地震や風水害にあいながらも、そのつど復興を成し遂げてきた熊本城。今また、少なくとも20年と見込まれる修復の出発点に立っている。 復興のシンボルとして歩み始めた“不屈の城”、そのリアルな今を目撃する」

4月、熊本の大地震で熊本市内外はもちろん、その中枢に位置し熊本の象徴ともいえる熊本城も大被害を受けた。

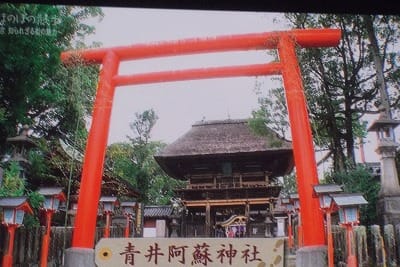

熊本城は阿蘇と並ぶ熊本の2大シンボルだが、その熊本城のしゃちほこと屋根瓦が落下し、阿蘇の国宝阿蘇神社も崩壊、地震に伴い熊本城域を閉鎖した。一方、熊本城で地震で倒壊しなかった部分の一つに、建物と石垣ともに築城当時の宇土櫓はほぼ無傷のようだ。明治期、西南戦争で天守を含む御殿など主要な建物は焼失(放火らしい)したが、焼失を免れ、当時の姿を残している唯一の建築物「宇土櫓」は400年以上前に建設されたもの。で、今回バクモンの熊本場内の様子を見ると、熊本城そのものの象徴であり、かつ熊本城の熊本城たるを示してきた石垣が軒並み崩壊している。(個人的に各地の城郭数十ヵ所見学してきたが、熊本城が最も優れた城たるに値すると思っている。何故か、熊本城は西南戦争で西郷の猛攻に耐え落ちなかった)

バクモンが放送された前日、同じNHKのクローズアップ現代「名城はなぜ崩れたのか 謎のメカニズムに迫る」が放送された。

その中で、熊本城の石垣が崩壊した推定原因を城郭研究の権威者奈良大学の千田教授がこのように解説している。「石垣というのは、栗石の部分が揺れを吸収する。日本のお城の石垣というのは、「下の石」の上に「上の石」を積んでいくだけで、固めていないんです。ですから、非常に柔らかい、いわゆる「柔構造」の形を取っていて、揺れても少しずつ石垣がわずかに変形して、全体としては大崩れしないという、地震が避けられない地震国の日本に適した石垣を発達させてきましたから、その象徴というのか、最も高い技術に到達した熊本城の石垣が、これほど崩れてしまったというのは大変なショックでありました。(調査行った立場からしても、まさかという?)例えば、一方のヨーロッパの石垣でいうと、石と石との間にモルタルなどを詰めていまして、全体を固めてしまう「剛構造」の石垣でしたから。そういうので見ていきますと、日本の地震に備えた、あれだけの石垣が崩れてしまったっのは大変なことだと思います。また、熊本城の石垣については、清正の石垣は大丈夫だったけれども、それ以外の石垣が壊れたんだというお話もよく聞くんですが、実際、現地を調査してみると、すべての時代の石垣が被害を受けていて、結局、日本のいろいろな耐震の工夫をしていた石垣が耐えられないほどの非常に大きな地震だった、石垣の限界を超えていたと思います」

話は変わって、熊本市は古くから「水の都」とも呼ばれ、水環境に恵まれた都市で、好きな街だ。

政令都市に認定された都市の中で、上水道に使う水の全てを地下水でまかなっているのは全国でも珍しく、湧き水も多い。豊富な水のお陰もあって、熊本市内には緑に囲まれた素晴らしい風景が何処にも見られ、目を洗うほどに奇麗な街なので気にいっている。昔から学生に寛容で多少の事は大目に見てくれる土地柄で、また軍都でもあり、軍所属の車両がメイン通りを通過することも普通にある。

阿蘇を源流とする白川が街の中心を流れる熊本市、市内を蛇行しながら流れる白川には多くの橋が掛かる。加藤清正公の時代から、白川と熊本城を囲む坪井川は治水工事が続けられてきた。国道3号線が通る橋である「長六橋」は建造当時木造で、西南戦争のときは薩摩軍がこの橋を渡り侵攻してきた歴史的な橋。熊本を代表する橋で、今はコンクリート桁橋となっているが、何度も通った。

最近、政令都市になったので、中央区とか北区とかに呼ばれてもピンとこないが、黒髪町とか竜田口と言った方がすぐに場所を特定し易い。旧制五高のあった、熊本大学法学部の裏に昔住んでいて、法学部と工学部の間に阿蘇までに続く57号線が走っている。工学部の裏手すぐに白川が蛇行しながら流れていて、今は白川黒髪緑地となっている場所には草ぼうぼうの空き地があったが堤防の記憶が無い。普段の白川は清流で、竜田口付近で良く釣りをした。紅サシでハヤが良く釣れた。川の中には大きな石がごろごろしていた事を記憶しているが、多分昔の洪水の名残だと思う。しかし、川辺は一面緑で爽やかな気分で過ごせる良い環境である。で、白川と平行して流れる、の周りを流れる坪井川沿いの長塀も崩れているが、坪井川と言えば、遠い昔の事だが、この川に魚が沢山いたので釣り糸を垂らしていると、川魚は一匹もつれなかったが、多くの見物人が集まったのを思いだした。

思いだしついでに、熊本大学から龍田山までに中腹に今話題の「真田丸」に出てくる細川忠興、その妻ガラシャの墓がある。

月曜日の楽しみ、「吉田類の酒場放浪記」がコマーシャルになった時間に、他にチャンネルを合わせると、

月曜日の楽しみ、「吉田類の酒場放浪記」がコマーシャルになった時間に、他にチャンネルを合わせると、

「黄色の島原鉄道列車」

「黄色の島原鉄道列車」

「Nagasaki365」

「Nagasaki365」

「NHK 英雄たちの選択」

「NHK 英雄たちの選択」 「泡盛 菊の露 V.I.P」

「泡盛 菊の露 V.I.P」 「福砂屋のカステラ」

「福砂屋のカステラ」 「カステラとココア入りの2本セット」

「カステラとココア入りの2本セット」

「久住」

「久住」 「久住」

「久住」 「雲仙、仁田峠」

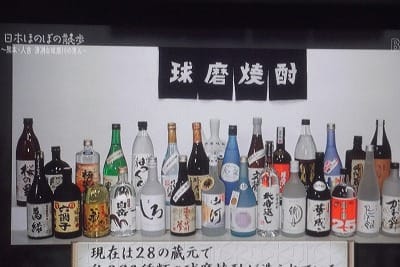

「雲仙、仁田峠」 「BS11、日本ほのぼの散歩、熊本・人吉 時の流れを訪ねて」

「BS11、日本ほのぼの散歩、熊本・人吉 時の流れを訪ねて」