南田洋子さんが亡くなりましたね。ご冥福をお祈りします...

人間の、特に女性の老いや晩節について、いろいろ考えさせられました。死はみんな平等に来るけど、老いる方法は不平等だよなあ。

それにしても...認知症になった姿をTVの前にさらされてしまった南田さん。在りし日の美しさと、嫌でも比較されてしまう残酷さ。夫の長門さんがやったことは、ほんと理解に苦しむ。私なら、夫に絶対あんなことされたくない。あんな愛され方は御免こうむりたい。あんなことして、南田さんに何の益があったの?長門さん、注目と同情を狙ったとしか思えません。人々の中にある美しい思い出を壊さないで、尊厳と誇りを奪わないで。そう抵抗もできなかった南田さんが、ほんとに可哀相。

南田さんを偲んで、伝説の暴露本「洋子へ」再読してみようかな。この本も、かなり奥さんを蔑ろにしてますよねえ。今、夫にしたくない芸能人は誰かと訊かれたら、押尾学と長門裕之、と即答しちゃいそうな私です。

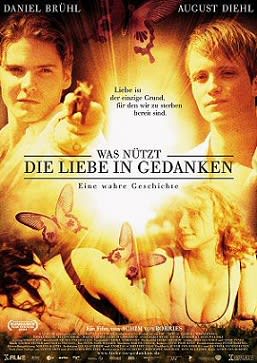

「クララ・シューマン 愛の協奏曲」

「クララ・シューマン 愛の協奏曲」

わしの一押しボーギャルソン、マリク・ジディ と、ついに銀幕で会うことができました

と、ついに銀幕で会うことができました

作曲家ロベルト・シューマンと妻のクララは、ヨハネス・ブラームスという若い音楽家と親しくなる。病魔に犯され精神のバランスを崩すロベルトを、心身ともに傷つきながらも献身的に支えるクララに、ヨハネスは熱い恋心を寄せるが...

ぎゃぼー (のだめ調。もう死語?)ヨハネス・ブラームス役のマリク・ジディ、か、か、可愛い~

(のだめ調。もう死語?)ヨハネス・ブラームス役のマリク・ジディ、か、か、可愛い~ この時はすでに30過ぎてたはずですが、どー見ても22、3だよ。童顔ですねえ。可愛いけど、可愛い子ぶりっこ男なんかじゃないところが、マリくんの素敵なところ。見た目とギャップのある、大人っぽくて落ち着いた感じがトレビアン。すごい美男子!ではないけど、知的で繊細そうで、でも湿っぽくも暗くもなくて、爽やかで優しそう。孤高の翳がありつつ、温かい人柄と情熱的な純真さが魅力的なブラームスに、ぴったりんこなルックス。兎に角この映画のマリくん、かなり萌え度が高かった。

この時はすでに30過ぎてたはずですが、どー見ても22、3だよ。童顔ですねえ。可愛いけど、可愛い子ぶりっこ男なんかじゃないところが、マリくんの素敵なところ。見た目とギャップのある、大人っぽくて落ち着いた感じがトレビアン。すごい美男子!ではないけど、知的で繊細そうで、でも湿っぽくも暗くもなくて、爽やかで優しそう。孤高の翳がありつつ、温かい人柄と情熱的な純真さが魅力的なブラームスに、ぴったりんこなルックス。兎に角この映画のマリくん、かなり萌え度が高かった。

一見クールでシャイ、でも無邪気で大胆なことをするヨハネスに萌え~ ピアノを弾いてるクララの足元に忍び寄ってコチョコチョしたり。いきなり上半身裸で迫ってきて、僕はあなたの奴隷です♪なんて告白したり。でも、クララへの恋情は期待してたよりは激しくなかった。イケメンがハアハアと熟女の人妻に迫る内容かと思ってたんだけど。どっちかっつーたら、クララを優しく見守る純愛っぽかったので、ちょっと肩透かし。ヨハネス、シューマン夫妻の長男にしか見えんし。ラスト近く、裸になってベッドに突入、ついにクララと結ばれるのかと思いきや、僕はあなたとは寝ない、でも永遠にあなたを腕に抱いて生きます、なんて言いながらクララのポロンしたおっぱいをモミモミチュウチュウ。え~?!その状態で最後までヤらないのかよ?!と呆れてしまった。ゲージュツ家の思考回路&行動原理、ワケワカメ!でもマリくん、ママのおっぱいに甘える幼い坊やみたいで超キュートでした♪

ピアノを弾いてるクララの足元に忍び寄ってコチョコチョしたり。いきなり上半身裸で迫ってきて、僕はあなたの奴隷です♪なんて告白したり。でも、クララへの恋情は期待してたよりは激しくなかった。イケメンがハアハアと熟女の人妻に迫る内容かと思ってたんだけど。どっちかっつーたら、クララを優しく見守る純愛っぽかったので、ちょっと肩透かし。ヨハネス、シューマン夫妻の長男にしか見えんし。ラスト近く、裸になってベッドに突入、ついにクララと結ばれるのかと思いきや、僕はあなたとは寝ない、でも永遠にあなたを腕に抱いて生きます、なんて言いながらクララのポロンしたおっぱいをモミモミチュウチュウ。え~?!その状態で最後までヤらないのかよ?!と呆れてしまった。ゲージュツ家の思考回路&行動原理、ワケワカメ!でもマリくん、ママのおっぱいに甘える幼い坊やみたいで超キュートでした♪

ヨハネスとシューマン夫妻の子供たちとのシーンが、ほのぼの微笑ましくて良かった。音楽以上に、保父さんの才能があるよヨハネス。あんな優しくて楽しいイケメンのお兄さんが居候なんて、羨ましすぎ。逆立ちしたり階段の手すりを滑ったりするマリくん、めちゃ可愛かったです。

ラスト、コンサートでクララが演奏する情感あふれるピアノを聞きながら、あふれる想いのヨハネス...アップで撮られたマリくんの、万感を湛えた表情が素晴らしい。ファンなら涙が出そうになること請け合い。

クララ役は、「善き人のためのソナタ」でも好演してたマルティナ・ゲデック。きれいなオバチャンって感じです。ロベルトにもヨハネスにも女、というより、母ちゃん、なキャラだった。

ロベルト・シューマン役は、パスカル・グレゴリー。彼だけ何だかサイコなホラーです。怖かった エキセントリックというより、き○がい演技。目がイってるか死んでるかのどっちか。嫉妬してクララに襲いかかるロベルトですが...『ヨハネスは僕の友達なんだ!僕の理解者なんだ!僕から彼を奪うなー!』って、おいおい、そっち方向のジェラシーかよ

エキセントリックというより、き○がい演技。目がイってるか死んでるかのどっちか。嫉妬してクララに襲いかかるロベルトですが...『ヨハネスは僕の友達なんだ!僕の理解者なんだ!僕から彼を奪うなー!』って、おいおい、そっち方向のジェラシーかよ アル中ヤク中DVなど、戦慄のヤバい人ぶりでした。発作を起こしてホゲホゲピギャプギャー@★◎▽〒※◆!!!な様子とか、手術のビフォー&アフター姿とか、怖すぎて笑えた。パスグレさん、もうフツーの役はできない役者化してますよねえ。それにしても。シューマンといい、「アマデウス」のモーツァルトといい、「恋人たちの曲 悲愴」のチャイコフスキーといい、天才音楽家ってみんな異常すぎ!まさに地獄の紙一重。才能って、ありすぎると毒なんですね。

アル中ヤク中DVなど、戦慄のヤバい人ぶりでした。発作を起こしてホゲホゲピギャプギャー@★◎▽〒※◆!!!な様子とか、手術のビフォー&アフター姿とか、怖すぎて笑えた。パスグレさん、もうフツーの役はできない役者化してますよねえ。それにしても。シューマンといい、「アマデウス」のモーツァルトといい、「恋人たちの曲 悲愴」のチャイコフスキーといい、天才音楽家ってみんな異常すぎ!まさに地獄の紙一重。才能って、ありすぎると毒なんですね。

ところで、マリくんもパスグレも、ドイツ語の台詞は吹き替えなのかな?あんなにペラペラなはずないし。フランス人がドイツ人役ってのも、やっぱ不自然だなあ。

ダイナミックで流麗な音楽も聞きごたえあり。ピアノとかヴァイオリンとか、楽器が弾けたらいいなあと思いました。

↑マリク・ジディ、1975年生まれの現在34歳。パパはアルジェリア人、ママンはブルターニュ出身のブルトン人。オゾン監督の「焼け石に水」での紅顔の美少年ぶりも必見!“Les Amitiés maléfiques”でセザール賞新人賞を獲得。たくさんある日本未公開作の中では、ギャスパー・ウリエルと競演してる“Jacquou le croquant ”と、カトリーヌ・ドヌーヴのゲイ息子役の“Les temps qui changent ”が特に観たい!

人間の、特に女性の老いや晩節について、いろいろ考えさせられました。死はみんな平等に来るけど、老いる方法は不平等だよなあ。

それにしても...認知症になった姿をTVの前にさらされてしまった南田さん。在りし日の美しさと、嫌でも比較されてしまう残酷さ。夫の長門さんがやったことは、ほんと理解に苦しむ。私なら、夫に絶対あんなことされたくない。あんな愛され方は御免こうむりたい。あんなことして、南田さんに何の益があったの?長門さん、注目と同情を狙ったとしか思えません。人々の中にある美しい思い出を壊さないで、尊厳と誇りを奪わないで。そう抵抗もできなかった南田さんが、ほんとに可哀相。

南田さんを偲んで、伝説の暴露本「洋子へ」再読してみようかな。この本も、かなり奥さんを蔑ろにしてますよねえ。今、夫にしたくない芸能人は誰かと訊かれたら、押尾学と長門裕之、と即答しちゃいそうな私です。

「クララ・シューマン 愛の協奏曲」

「クララ・シューマン 愛の協奏曲」わしの一押しボーギャルソン、マリク・ジディ

と、ついに銀幕で会うことができました

と、ついに銀幕で会うことができました

作曲家ロベルト・シューマンと妻のクララは、ヨハネス・ブラームスという若い音楽家と親しくなる。病魔に犯され精神のバランスを崩すロベルトを、心身ともに傷つきながらも献身的に支えるクララに、ヨハネスは熱い恋心を寄せるが...

ぎゃぼー

(のだめ調。もう死語?)ヨハネス・ブラームス役のマリク・ジディ、か、か、可愛い~

(のだめ調。もう死語?)ヨハネス・ブラームス役のマリク・ジディ、か、か、可愛い~ この時はすでに30過ぎてたはずですが、どー見ても22、3だよ。童顔ですねえ。可愛いけど、可愛い子ぶりっこ男なんかじゃないところが、マリくんの素敵なところ。見た目とギャップのある、大人っぽくて落ち着いた感じがトレビアン。すごい美男子!ではないけど、知的で繊細そうで、でも湿っぽくも暗くもなくて、爽やかで優しそう。孤高の翳がありつつ、温かい人柄と情熱的な純真さが魅力的なブラームスに、ぴったりんこなルックス。兎に角この映画のマリくん、かなり萌え度が高かった。

この時はすでに30過ぎてたはずですが、どー見ても22、3だよ。童顔ですねえ。可愛いけど、可愛い子ぶりっこ男なんかじゃないところが、マリくんの素敵なところ。見た目とギャップのある、大人っぽくて落ち着いた感じがトレビアン。すごい美男子!ではないけど、知的で繊細そうで、でも湿っぽくも暗くもなくて、爽やかで優しそう。孤高の翳がありつつ、温かい人柄と情熱的な純真さが魅力的なブラームスに、ぴったりんこなルックス。兎に角この映画のマリくん、かなり萌え度が高かった。

一見クールでシャイ、でも無邪気で大胆なことをするヨハネスに萌え~

ピアノを弾いてるクララの足元に忍び寄ってコチョコチョしたり。いきなり上半身裸で迫ってきて、僕はあなたの奴隷です♪なんて告白したり。でも、クララへの恋情は期待してたよりは激しくなかった。イケメンがハアハアと熟女の人妻に迫る内容かと思ってたんだけど。どっちかっつーたら、クララを優しく見守る純愛っぽかったので、ちょっと肩透かし。ヨハネス、シューマン夫妻の長男にしか見えんし。ラスト近く、裸になってベッドに突入、ついにクララと結ばれるのかと思いきや、僕はあなたとは寝ない、でも永遠にあなたを腕に抱いて生きます、なんて言いながらクララのポロンしたおっぱいをモミモミチュウチュウ。え~?!その状態で最後までヤらないのかよ?!と呆れてしまった。ゲージュツ家の思考回路&行動原理、ワケワカメ!でもマリくん、ママのおっぱいに甘える幼い坊やみたいで超キュートでした♪

ピアノを弾いてるクララの足元に忍び寄ってコチョコチョしたり。いきなり上半身裸で迫ってきて、僕はあなたの奴隷です♪なんて告白したり。でも、クララへの恋情は期待してたよりは激しくなかった。イケメンがハアハアと熟女の人妻に迫る内容かと思ってたんだけど。どっちかっつーたら、クララを優しく見守る純愛っぽかったので、ちょっと肩透かし。ヨハネス、シューマン夫妻の長男にしか見えんし。ラスト近く、裸になってベッドに突入、ついにクララと結ばれるのかと思いきや、僕はあなたとは寝ない、でも永遠にあなたを腕に抱いて生きます、なんて言いながらクララのポロンしたおっぱいをモミモミチュウチュウ。え~?!その状態で最後までヤらないのかよ?!と呆れてしまった。ゲージュツ家の思考回路&行動原理、ワケワカメ!でもマリくん、ママのおっぱいに甘える幼い坊やみたいで超キュートでした♪

ヨハネスとシューマン夫妻の子供たちとのシーンが、ほのぼの微笑ましくて良かった。音楽以上に、保父さんの才能があるよヨハネス。あんな優しくて楽しいイケメンのお兄さんが居候なんて、羨ましすぎ。逆立ちしたり階段の手すりを滑ったりするマリくん、めちゃ可愛かったです。

ラスト、コンサートでクララが演奏する情感あふれるピアノを聞きながら、あふれる想いのヨハネス...アップで撮られたマリくんの、万感を湛えた表情が素晴らしい。ファンなら涙が出そうになること請け合い。

クララ役は、「善き人のためのソナタ」でも好演してたマルティナ・ゲデック。きれいなオバチャンって感じです。ロベルトにもヨハネスにも女、というより、母ちゃん、なキャラだった。

ロベルト・シューマン役は、パスカル・グレゴリー。彼だけ何だかサイコなホラーです。怖かった

エキセントリックというより、き○がい演技。目がイってるか死んでるかのどっちか。嫉妬してクララに襲いかかるロベルトですが...『ヨハネスは僕の友達なんだ!僕の理解者なんだ!僕から彼を奪うなー!』って、おいおい、そっち方向のジェラシーかよ

エキセントリックというより、き○がい演技。目がイってるか死んでるかのどっちか。嫉妬してクララに襲いかかるロベルトですが...『ヨハネスは僕の友達なんだ!僕の理解者なんだ!僕から彼を奪うなー!』って、おいおい、そっち方向のジェラシーかよ アル中ヤク中DVなど、戦慄のヤバい人ぶりでした。発作を起こしてホゲホゲピギャプギャー@★◎▽〒※◆!!!な様子とか、手術のビフォー&アフター姿とか、怖すぎて笑えた。パスグレさん、もうフツーの役はできない役者化してますよねえ。それにしても。シューマンといい、「アマデウス」のモーツァルトといい、「恋人たちの曲 悲愴」のチャイコフスキーといい、天才音楽家ってみんな異常すぎ!まさに地獄の紙一重。才能って、ありすぎると毒なんですね。

アル中ヤク中DVなど、戦慄のヤバい人ぶりでした。発作を起こしてホゲホゲピギャプギャー@★◎▽〒※◆!!!な様子とか、手術のビフォー&アフター姿とか、怖すぎて笑えた。パスグレさん、もうフツーの役はできない役者化してますよねえ。それにしても。シューマンといい、「アマデウス」のモーツァルトといい、「恋人たちの曲 悲愴」のチャイコフスキーといい、天才音楽家ってみんな異常すぎ!まさに地獄の紙一重。才能って、ありすぎると毒なんですね。ところで、マリくんもパスグレも、ドイツ語の台詞は吹き替えなのかな?あんなにペラペラなはずないし。フランス人がドイツ人役ってのも、やっぱ不自然だなあ。

ダイナミックで流麗な音楽も聞きごたえあり。ピアノとかヴァイオリンとか、楽器が弾けたらいいなあと思いました。

↑マリク・ジディ、1975年生まれの現在34歳。パパはアルジェリア人、ママンはブルターニュ出身のブルトン人。オゾン監督の「焼け石に水」での紅顔の美少年ぶりも必見!“Les Amitiés maléfiques”でセザール賞新人賞を獲得。たくさんある日本未公開作の中では、ギャスパー・ウリエルと競演してる“Jacquou le croquant ”と、カトリーヌ・ドヌーヴのゲイ息子役の“Les temps qui changent ”が特に観たい!