今日は、午前中、清水寺へ出かけました。先に携帯からアップしましたが、三年坂の明保野亭のしだれ桜が3分咲ほどでした。詳細は後ほど。桜のシーズンとなり京都はたくさんの観光客でにぎわっています。外国人観光客も昨年に比べるとかなり増えていました。写真右下:インド?のお坊さんの団体さん・・・。

清水寺境内の桜は・・・仁王門をくぐり、鐘楼のそばの桜が咲き始めていました。朝の清水寺は静か・・・と思ったのは束の間・・・あっという間に人だらけになりました。

今日の目的は、まじくんがランドセルにつけているお守りを納めて新しくすることです。4月から4年生になります。早いなぁ~ちょっと前はこんなに小さかったのに~【前ぶろぐ】

境内の桜は、まだ咲いていません。この感じじゃ、週末ぐらいじゃないと見ごたえがないかも?今日は大阪、神戸に桜の開花宣言が出たのですが、京都は、まだですね~?

奥の院の先の山肌に奉納された桜もまだまだ・・・。例年早く咲く、三重塔を見上げる山桜もまだ・・・。咲いた様子は【07/3/26ぶろぐ】にて。

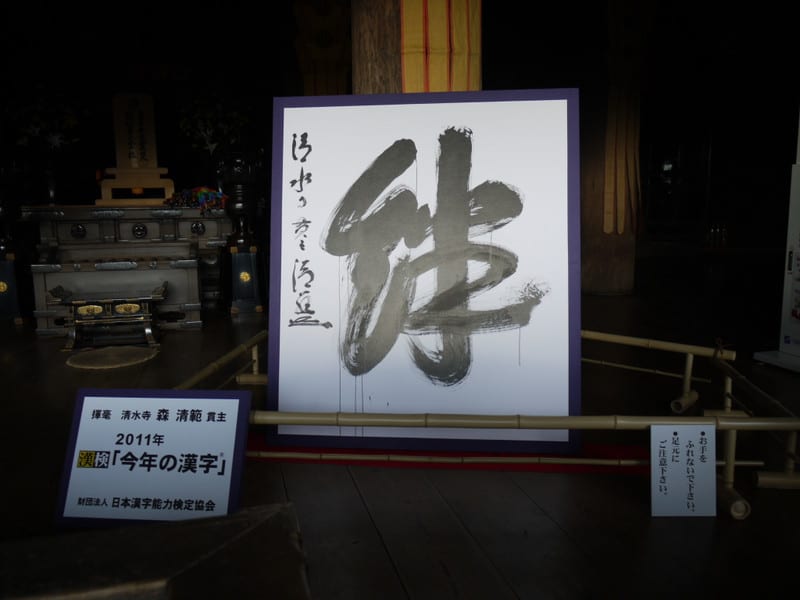

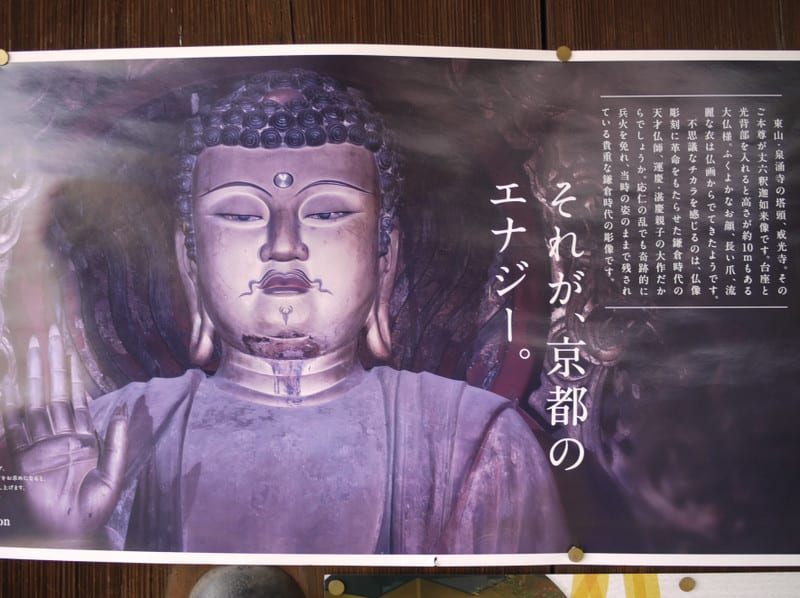

清水寺 http://www.kiyomizudera.or.jp/

桜が見ごろの清水寺は【09/4/7ぶろぐ】にて。

清水寺は1年を通じてよく出かけています。【清水寺周辺:カテゴリ】

清水寺の境内にある縁結びの神様でとして知られる「地主神社」もたくさんの人でした。境内にある2つの恋占いの守護石・・・約10メートルの間を目を閉じて歩けたら恋が成就するといわれていますが、こんなに人が多くては。(^^;)まぁ、人の助けを借りてたどり着けたら、恋愛も人の助けにより成就するらしいですけど・・・。ちなみに、地主神社の創建はかなり古く、清水寺のずーっと前からこの場所にあります。その名も地主ですから(^m^)この守護石は縄文時代の遺物だそうです。

「地主権現の花ざかり・・・」と謡曲『田村』『熊野』にも謡われた名桜である地主桜が境内にあり、4月15日に行われるさくら祭りの頃には満開となります。一本の木に八重と一重の花が同時に咲く珍しい品種で、嵯峨天皇行幸の折、地主の桜のあまりの美しさに、三度、御車をお返しになった故事より、別名「御車返しの桜」とも呼ばれています。

地主神社 http://www.jishujinja.or.jp/index.html

この後は門前の桜の様子をご報告します。