11月より小学校での図書ボランティアが再開しました。

「読み聞かせ」は、一クラスに1名だけが行き、各教室ではなく、

教室2つ分のスペースがある多目的ルームか、図書室か、体育館に

子どもたちが移動してくるようになったこと。

本の長さにかかわらず、当分は1冊だけを読むこと。もちろん

マスクは必須だし、子どもたちも間を空けて座っています。

私は、11月に図書室で5年生に、『なんでも見える鏡』を、

そして本日多目的ルームで6年生に『うさぎのみみはなぜながい』を

読んできました。

一番の気がかりは、マスク越しの自分の声が、最後列の子に届かない

のではないかということ。もちろん精一杯大きな声を出しましたが、

それでも不安でした。

当分の間、このような形での活動は続くのでしょう。

個人的には、無理してまで「読み聞かせ」を続ける必要なあるのかなーと

思わなくもないですが、何よりも続けること、続けていくことが大切だと

思うので、協力できる限りは私もやっていこうと思っています。

先週の金曜日は5年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりで、2冊読んできました。

最初は、今回の「届ける絵本」

こちらです。↓

教室で読むのは、昨年に続いて2回目ですが‥なんか、今年の方が

ダメダメだったというか、上手く読めなかった気がしました。

上方落語が底本になっている、ということを意識し過ぎるのか、

自分の嘘っこ関西弁が、どうも気になって、へんに固くなってしまった

と思うのです。

で、その緊張みたいなものが、聞き手である5年生に伝わったのかなと。

どの場面でも、くすりとも笑い声が洩れなかったのですよ~

まあ、よく聴いてはくれていましたけど。

(誰か一人が笑ったりとか、担任の先生が笑ったりすると、教室内に

『スイッチ』が入ったりもするんですけどね~)

2冊目は、少し前に購入した、この絵本を選んでみました。

時間的にも、すきまを埋めるのにぴったりだったし、

長田さんの詩を、味わってもらいたいなあという気持ちで、

なるべくゆったり読むように心がけました。

本文の詩は、水とはどういうものであるかを、長田さんが

語りかけるように、問うように、教えてくれます。

たとえば‥

どんなものより きらきら ひかり

どんなものより すきとおってて

どんないろも してないのに

どんないろにでも なれるもの

荒井良二さんの絵はどこまでも美しく、手描きの文字が、

文と絵の両方を引き立てているなあと思います。

そして、長田さんの書く文とはまったく関係なく、お父さんとボクが

お母さんに見送られて家を出て、1泊2日のキャンプをして、また家に

戻ってくるまでが描かれていて‥その絵の方の「ストーリー」も

とてもよいなあと思っています。

お教室の5年生。

こどもが いった みずは

かみさまたちの おしっこなの?

どう感じたでしょうー。

*** ***

明日の金曜日と、3月にもう1回、読み聞かせ当番が入って

いたのですが、どちらも今朝中止になりました。

なので、今年度の当番は、『水の絵本』で終了ということです。

予測はしていましたが、いろんなものが次々に「中止」になって

いくのって、さびしい気持ちになりますね。

3月、4月。

行こうと思っている展覧会や、ライヴ、どうなるのでしょうね。

こんな穏やかな青空が広がっているのに、春に向かって

(みんなの気持ち)広がっていきませんね。

健やかな、新年度の訪れを願うばかりです。

先週の金曜日は1年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

今回1年生に「届ける絵本」は、こちら。

表紙を見せると、クラスの大半の子が、知ってる~読んだことある~と

声をあげましたが、読み始めると、まるで初めてみたかのように

驚いたり、笑ったりしている様子がかわいらしかったです。

大きな手袋だからって、そんなにたくさんの(っていうか1匹だって)

動物が入るはずがないし、しだいに「家」に変わっていったりしない、って

わかっていても、大人だって、そのあまりの「自然さ」に惹き付けられる

お話です(笑)。ほんとにおもしろいなって、読むたびに思います。

最後のさいご、熊が入ったあとの絵が描かれていないのも、魅力のひとつ。

犬が先に駆けてきて匂いをかぐところも、絶妙な終わり方だと思います。

『てぶくろ』は短い話なので、2冊目はすこし長めのこちらを選びました。

(教室で読むのはとても久しぶりでした。前回は2006年2月)

けいてぃーってことは、女なのかなーって、題名聞いたあとに

そう言った子がいましたね。

大雪ですっぽり埋まってしまったじぇおぽりすの街を、ただ1台

けいてぃーだけが、果敢に走っていく様子が、白(と水色)に赤で、

画面にとても映えるなあと思いました。

「たのみます!」と、ゆうびんきょくちょうさんが いいました。

「ゆうびんを よその まちへ とどけるのに こまっています」

「よろしい。わたしに ついて いらっしゃい」と、

けいてぃーは いいました。

街のあちこちから頼まれ、それに「よろしい。わたしについていらっしゃい」

と応えるけいてぃー。とてもたのもしいです。

1年生の驚きポイントは、雪が降りやまず、30センチになり、1メートルになり

2階まで届き‥のところでした(笑)。

ほぼ時間いっぱいだったので、2冊でおしまいにしようと思ったところ、

クイズを出してほしい、という要望があったので、「クイズの本は持ってきて

ないけど、写真の絵本だったらあるよ」と言って、こちらを一緒に見て

終わりました。

前の方に居た男の子が、字が少ない本だから、もっと小さい子が

みる本だよね、と言ってきたのに、響きました(笑)。

そうだよね、もうすぐ2年生になるんだもんね。

本日は小学校での図書ボランティア活動日でした。

4年生のクラスで絵本を2冊読んできました。

最初は、今回の「届ける絵本」『ゆきむすめ』

『おおきなかぶ』でおなじみの、内田莉莎子(再話)、佐藤忠良(絵)

コンビです。おなじく元はロシアの昔話です。

私、小学校で読むのは3度目だと思っていたら、今日が初めてだと

あとからわかりました。(終わり方が寂しいので、読もうと思って

やめたのかもしれません。)

おじいさんと、おばあさんは、自分たちにこどもがいないことを

たいそうさびしく思って暮らしていました。

ある時、雪の中で遊ぶこどもたちを眺めていたら、外へ行きたくなり‥

「おばあさんや、わしらも そとに でてみよう」

「ええ、おじいさん。ゆきで おんなのこを つくりましょう。

ゆきむすめをね」

二人が作ったゆきむすめのなんとかわいらしいこと。

(まるで忠良さんが作った氷の彫刻のようです笑)

ゆきむすめは、突然にっこり笑うと、雪の中を小屋の方へ歩き出します。

おじいさんと おばあさんは、おどろくやら、よろこぶやら。

あわてて、あとを おいかけました。

ゆきむすめは、おじいさんとおばあさんに可愛がられて、賢く美しく

成長していきますが、春が来て、夏が訪れるにつれ元気がなくなります。

そしてある日、女の子たちが森で遊ぼうとゆきむすめを誘いに来ます。

「あついわ。おひさまが こわいわ」

ゆきむすめはしかたなく出かけて行き、帰ることのない結末をむかえてお話は

終わります。

雪でできているので、夏になったら溶けてしまうよね‥?

だからだんだん元気がなくなってきたんだよね‥?

教室の4年生は、声には出しませんがそう思ってなりゆきを見守っていることが

よく伝わってきました。

唐突に(本の中の)女の子たちが「たきびの とびこえごっこ」をしようなんて

言いだした時には、聴いていた皆はダメダメダメと思ったことでしょう。

最後に(ゆきむすめが)白い湯気になって、細い雲になって、上へ上へとのぼって

いく時の空の色を、忠良さんは子供のときに見た北海道と、抑留先のシベリアでの

夕焼けが混ざり合ってできた場面、と語ったそうです。

※絵が変わると、だいぶ印象が変わりますね。

こちらのヴァージョンも、今度図書館で探してみようと思います。

岸田衿子(文)スズキコージ(絵)

岸田衿子(文)スズキコージ(絵)

2冊目は、ネズミ年だし(笑)、と思い、こちらの絵本を選びました。

題名は知っていましたが、小学校で読むのも、もしかしたら、声に出して

読んだのも、初めてだったかもしれません。

チュー先生はとても腕のいい歯医者さん。奥さんと協力して、自分より

ずっと大きな動物の口の中へも入って治療するので、人気があります。

でも、先生はネズミですから、きけんなどうぶつのちりょうはしません。

かんばんにも、ちゃんと書いてあります。

ネコやその他 きけんな動物の ちりょうは おことわり

ある日外を見ると、立派な服装のキツネがほっぺたを包帯でぐるぐる巻きに

して、立っていました。

「ちりょうはできません!」と一度は断りましたが、泣いて痛みを訴える

キツネがかわいそうになり、中へ入れてあげることにー。

キツネは床に膝まずき、「どうにかしてください。歯がいたくて、死にそうです」

キツネのこの言葉よりも、べそをかきつつもキツネがチュー先生が口の中に

いることに気がつくところとか、麻酔を打たれ、ネズミを生で食べている「寝言」を

思わずもらしてしまうところの方が面白いと思ったのですが、本日の4年生は

「歯がいたくて、死にそうです」に、どっと笑ったのでした。

え?ここで??と、読みながら私はひそかにびっくりしました(笑)。

それにしても、野生のサガなのか、キツネったら治療してもらっている恩も忘れて

ひどいですよね。

あしたちりょうがおわったら、先生を、たべてやろうかな とか、

「ふたりをくっちゃいけないかな。とても、がまんできないぞ」 とか、

「おまえは、だれにもあえなくなるのさ」キツネは 考えました。

とうとう、ふたりをたべてしまうことにしたのです。あたらしい歯をつかってね。

でも、チュー先生夫妻も黙って食べられるわけにはいきませんから、

何度も二人で話しあい、計画を立てて‥キツネをぎゃくに、ばかしてやって

ハッピーエンドでお話はおわります。

お話もおもしろいですが、スタイグの描くキツネの表情がとてもよいです。

特に、ちょっとした目の動きや、耳の角度なんかで、キツネの邪(よこしま)な

考えがよーく伝わってきます。

教室の4年生も、楽しんでくれたようでした。

今日は、今年初めての図書ボランティア‥読み聞かせ‥の日でした。

6年生のクラスで、「届ける絵本」は『ギルガメシュ王ものがたり』

14分はかかる長い絵本で、ペアさんが読みたいとおっしゃったので、

私は、もしも時間が余った時のための詩を2編ほど選んでおいて、

見学にまわりました。(時間はほぼぴったりだったので、詩の出番はなし)

自分で読んだ本ではないので、このログのタイトルは( )の中に入れました。

今までも何人かの方がこの絵本を選んでいて‥学年ごとに「届ける絵本」を

あらかじめ決めるようになった昨年からも6年生のリストの中に入っていました。

が、私自身は教室で読んだことも、家で読んだこともなく、今回初めて

図書館で借りて読んでみました。

まず絵が素晴らしいです。トーンが統一されていて、細かなところも

ちゃんと描きこまれていて。

お話は「世界最古の物語」ということで、神が人間界へギルガメシュを送って

くることから始まるのですが、王であるギルガメシュが、人間(民)を信じることが

できないのは、友だちがいないから、と、わかりやすく書いていて、さらに、

高い城壁を理由も告げず民に作らせるのは、彼の孤独感をよく表していると思いました。

長い物語ではありましたが、6年生は飽きることもなく真剣に聴き入っているのが

その背中から伝わってきました。(一番後ろに座ってみていたので)

この物語には、続編があるので、ぜひ読んでみようと思います。 ★

★  ☆

☆

はじめましての絵本たち・15回目のログが途中でなっていますが、

本日は小学校での読み聞かせ当番だったので、そちらを先に記して

おくことにします。

早いもので、2学期の当番も今日で終わり。私は2年生のクラスで

絵本を3冊読んできましたが、教室内でちょっとしたアクシデントがあり、

急遽図書室へ移動して「読み聞かせ」をすることに。

図書室はカーペット敷で、カウンターの横の本棚がないスペースに

固まるようにして皆座ったので、なんとなく普段とは違って、誰かの家に

お邪魔しているような、アットホームな雰囲気になり、とてもよい感じでした。

最初に、本日の「届ける絵本」、『くまのコールテンくん』を読みました。

コールテンくん、とっても愛らしいです。

でも、うちには(この絵本は)なくて、娘が幼いころも一緒に

読んだことはありませんでした。小学校で読むのも、今回が初めて。

始まりの場面は、デパートのおもちゃ売り場です。

そこにいる動物や人形は、

みな、はやく だれかが きて、じぶんを うちに つれていって

くれないかなあと、おもっていました。コールテンくんも、

まいにち そう おもっていました。

ある朝、ひとりの女の子がコールテンくんを気に入りますが、その子の

お母さんに、つりひものボタンがひとつとれているので、新品じゃないみたい、

と言われてしまいます。

それを聞いて、ボタンがないことに気付いたコールテンくんは、閉店後の

デパート内へボタン探しにでかけますが、警備員のおじさんに

見つかってしまい、元の棚に戻されてしまいます‥。

でも、最後には、貯金箱を開けてコールテンくんを買いにきてくれた

あの女の子のおかげで、「うち」というものを知ることができ、

「ぼく、ずっとまえから、ともだちが ほしいなあって、おもってたんだ。」

「あたしもよ!」リサは そういって、コールテンくんを ぎゅっと だきしめました。

で、めでたしめでたしの終わりです。

2冊目は、季節がらクリスマスの絵本を読みたいと思い色々探しましたが、

結局はこちらに落ち着きました。 ぐりとぐらのおきゃくさま

ぐりとぐらのおきゃくさま

かばんから出して見せると、2年生は口々に「知ってる~」を連発。

おばあちゃんに読んでもらった、とか、幼稚園で読んだーーとか。

「懐かしい!」とか(笑)。

でも、中には、ぐりとぐらは知ってるけど、この本は初めて、という子も

いました。

大半は知っていても、みな静かに、楽しそうにお話を聞いていました。

何度読んでもらっても、面白い話はみんな好きですよね。

ほんのすこしだけ時間が余ったので、久しぶりにこちらも読みました。 もこもこもこ

もこもこもこ

いつ読んでも、低学年のクラスでは喜ばれますねー。

急に大きくなるところが、本日は一番人気でした(笑)。

本日は3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりで、2冊読みました。

最初は、今回の「届ける絵本」『かちかちやま』

昔話なので、いろんな方の組合せの絵本が出ていますね。

読み比べをしたことがないのですが、おざわとしおさん再話のこちらは

かなり辛口というか、残酷?ヴァージョンでしょうか?

赤羽末吉さんの描くたぬきの表情は、今日の3年生には「受けた」ようで、

前の方も男子たちはいちいち反応してました。

ま、最初に、豆をまいているおじいさんにちょっかいを出してきたのは

たぬきだし、うまいこと言って縄をほどかせたおばあさんを、杵で

うち殺し、しかもばあ汁にして食べてしまう!(おじいさんにも食べさせた!)

なんて極悪非道なたぬきですから、うさぎに敵討ちにあっても当然なんですが‥。

後半は、知恵のあるうさぎに比べて、たぬきの(よく言えば)純朴さ、愚鈍さが

目立ちますね。

「きのふね ぽんこらしょ」

「つちぶね ざっくらしょ」

「きのふね ぽんこらしょ」

「つちぶね ざっくらしょ」

土の船に乗って、うさぎと調子合わせてる場合じゃないのになあーと

哀れみのような気持ちさえ、最後には湧いてきました。

いろんな見方、感じ方ができますが(深読みしないで)、昔話なので

絵とお話の面白さをただ楽しむ、というのが一番かなーと思い、そういう

点からいくと、教室で読むのなら3年生が適している絵本だなと感じました。

2冊目は、先日、三蔵さんの「リアルシトロン」で買ったこの絵本を

読みました。『スノーウィとウッディ』

今年の8月でたばかりの、デュボワザンの新刊です。

余談ですが、この絵本、本の大きさといい、紙の感じといい、

絵の雰囲気といい、フォントといい、とっても私好み♡なんです(笑)。

(しかも翻訳は石津ちひろさんだし)

シロクマの名前はスノーウィ、ヒグマはウッディ。

二匹は別々の場所に住んで居たのですが、カモメのキティから

野原に花がいっぱい咲いている、しぜんゆたかな くに の話を

聞いたスノーウィはそこへ行ってみたくなり、泳いでいくことに。

初めてみる、花や野原の美しさにうっとりみとれましたが、

そこに居ると、真っ白な自分は目立ち過ぎてしまうことに気が付きます。

ハンターたちに空から狙われてしまいますからね。

キティの機転で、難を逃れたスノーウィ。最初は険悪な感じだった

ウッディとも仲良くなり、楽しい夏を過ごします。そして季節は

秋から、あっと言う間に雪降る冬に‥。

雪の中では、今度はウッディが目立ってしまい、空にはハンターが

乗った飛行機が!

ウッディは すぐに、ゆきの うえに うつぶせに なり、

スノーウィが そのうえに おおいかぶさりました。そして ひこうきが

おかの むこうに きえるまで、そのまま じっと していたのです。

スノーウィは、「ぼくも ウッディの やくに たてて、よかった!」と

こころから おもいました。

再会を約束してそれぞれの場所へ旅立つさんにん。

「また げんきで あえますように‥」と ねがいながら、

それぞれの みちへと さっていきました。

終わり方もよい感じです。

スノーウィとウッディの「友情」が、子供たちそのものに私には思えましたが、

3年生はどんなふうに感じたでしょうかー。

今日は6年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

「届ける絵本」は、『うさぎのみみななぜながい』です。

13分くらいかかる長いお話の絵本なので、知ってはいたものの、

小学校の教室で読むのは初めてでした。

表紙をあけて、すぐに書かれているのは、これはメキシコがまだ

ナオワの国といった時代の、おおむかしの物語であること。

そのころすんでいたメキシコ人は、みな、わたしくしたち日本人に

そっくりの人たちで、高度なアステカ文化を持っていたことです。

(でも、本文には出てくるのは神様以外みな動物なんですけどね)

あるとき、やまの うさぎが かみさまの ところへ でかけていきました。

うさぎは、体が小さいせいで、いつも仲間のけものにいじめられてばかり

いるので、自分を大きくしてください、と頼みに来たのです。

かみさまは しばらく かんがえておられましたが、

「よし。では、おまえが とらと、わにと、さるとを、じぶんの てで

ころして、その かわを もってきたら、おまえの ねがいを かなえてやろう」

と いわれました。

うさぎは、それを聞いてがっかりしましたが、(とらは一番強く、わには

一番むごく、さるは一番ちえのある動物ですから)かみさまの おことばには、

だれも そむくことが できません。

ここからが、うさぎの腕の見せどころ。知恵をしぼり、体を使い、もちろん

嘘八百もすらすら並べ‥とら、わに、さる、の皮を手に入れるべく頑張る様が

読み応えがあります。

そして、最後に、再び神様に会いにいくうさぎと神様のご決断により、

「うさぎの耳がなぜ長くなったのか???」が、私たちの前で明らかになる

ということです。

6年生は、咳をしたり、足をもぞもぞ動かしたりすることもなく、真剣に

とても集中して、聴いてくれました。その集中度合いが私にも伝わってきて、

自分が物語の中に入りこんでいくのがよくわかりました。

それにしても、うさぎって、こんなに「賢い」動物だったのですね。

絵本が長かったので、残りの2分くらいでこの詩集の中から、『たましい』と

『秋の夜』という2つの詩を読みました。

25日金曜日は2年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりで2冊読んできました。

最初は、今回の「届ける絵本」、『もりのなか』。

読み始める前に、「この絵本知ってる?」と軽く訊いてみたところ、

手を挙げたのは、数名で、クラスの三分の1にも満たないくらいでした。

森の中で、ぼくが動物たちと「ろんどんばしおちた」や、「ハンカチおとし」を

して遊ぶ場面があったので、読み終わったあとに、「やったことある?」と

問いかけたところ、なんと「ろんどんばしおちた」はやったことがないどころか

その存在すら知られてませんでした。びっくり。

担任の先生が苦笑しながら「今の子供たちは、やってませんね~。でもあとで

先生とやってみようか」とおっしゃってくれました。

「ハンカチおとし」の方は、ほとんど全員が元気に「あるー」と応えてくれたので、

ほっとしました。

もう1冊は、『おほしさまのちいさなおうち』を読みました。

前回は4年生のクラスで読んで、今回は2年生‥反応の違いはあるかな?と

興味津々で読み進めました。

クライマックスの、「お星さまのおうち」がわかる場面では2年生は、

あーともわあーともつかないような(笑)、声をあげてくれましたね。

ほとんどの子は、ああそういうことか、と絵を見てわかったようですが、

?顔の子もちらほら居たので、「りんごの芯が上になったまま切るのではなくて、

横にしてからお母さんに切ってもらってね」と、解説してから終了しました。

季節的にも、学年的にも、ぴったりのタイミングで読めたかなーと思いました。

今日は4年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ペアさんが「届ける絵本」の『ガラスめだまときんのつののヤギ』を

まず最初に読みました。

おばあさんの畑を荒らしているヤギは、青いガラスの目玉と

金ぴかの恐ろしいつのを持っているので、こわいものなし。

熊やオオカミがおばあさんの味方になって、ヤギを追い払いにいくものの、

逆にやられてしまいます。

はじめに大きな熊からはじまって、オオカミ、キツネ、うさぎと、

小さい動物になっていくところが、このお話の面白いところですよね。

最後にハチが出てきた時には4年生には、その展開が読めたようで、

ざわざわっとした感じが教室に広がりました。

私はいちばんうしろの列で、ペアさんが読むのを聞いていましたが、

遠目にも絵がはっきりと見え、スズキコージさんの絵の迫力も相俟って、

とても面白かったです。

2冊目は、私が『にぐるまひいて』を読みました。

教室で読むのは今回が4度目でした。

出だしが、10月 なので、やはり10月になると読んでみようかなーと

いう気持ちになります。(過去ログは★ ☆ ★ ☆)

本日の4年生も、静かにしっかりと聴いてくれたように思いました。

2学期も半ば近くまで来ましたが、今年度は9月に読み聞かせの

時間がなかったために、本日が2学期初めての読み聞かせ当番となりました。

最初に、5年生に「届ける絵本」の『なんでも見える鏡』を読みました。

スズキコージさんの絵がとてもいいですよねー。

私は、2017年に一度、やはり5年生のクラスで読んでいました。★

結婚を申し込むジプシーに、王女様の方が恋をしてしまうという、

絵本にしてはちょっと大人っぽい(?)展開が、個人的にはとても

面白いなあと思っています(笑)。

本日の5年生は、とても真剣に、とても集中してお話を聴いてくれて

いるのがよく伝わってきて‥読んでる自分もお話のセカイにさらに深く

入りこんでいくようでした。

1冊目が11分近くの長さだったので、2冊目は詩の本を読むような気持ちで

こちらを選びました。

『ながいよるのおつきさま』

ずっと前から持っていた絵本でしたが、小学校の教室で読んだのは

初めてでした。

長さもちょうどよかったし、何より季節柄、月が気になる頃なので。

画像の帯にもある通り、毎月の満月に美しい名前が付けられています。

たとえば、2がつは ゆきの おつきさま

たとえば、8がつは みのりの おつきさま というふうに。

10がつは どんぐりの おつきさま

ちからづよく きいろく 1ねんで いちばん おおきな つき

今月の満月は14日月曜日。

台風一過の夜空に、明るく美しい月が顔を出してくれるでしょうか。

昨日は1学期最後の「読み聞かせ」当番でした。

この前新しい学年が始まったばかりだと思っていたのに、

もう夏休みに入るなんて。時間はあっと言う間に過ぎていきますねえ。

この日の「届ける絵本」はこちら。

『ふるやのもり』

昨年は、同じく5年生で、6月の半ばに読んでいました。(その時のログ)

お話を知っている子もたくさんいたので、すこしテンポよく読んでみました。

その方が面白さが伝わる場面もありますよね。

2冊目はこちらを読みました。

『はちうえはぼくにまかせて』

ほんとは『ノホディとかいぶつ』という、イランの昔話を読みたかった

のですが、何度読んでもどうしても、2冊合わせて、16分は越えてしまう

ので、あきらめました。

そして少し前にいただいたこの絵本がふと目に入ったので(笑)、

こちらに決めました。

どろこんハリーのコンビなので、絵がかわいらしく、お話も難しくは

ありませんが、夏休みにアルバイトをする文化の違いなどに気が付けば

5年生でも楽しめるのでは?と、思いましたがどうだったでしょう。

図書館にかけこんで、植物について調べる場面があるので、図書館司書

の方々からは、好まれる絵本だとだいぶ前に聞いたことがありますが、

それもこんなふうにインターネット社会になる前の、話ということ

なのかなーとも思いました。

手元でなんでもすぐに調べることができるネットは便利だけど、

図書館には、行ってみなければわからない匂いがあり、手にした本には

そこに残る感触があり、シミュレーションやゲームではない、植物育てには

そこでしか味わえない喜びがあることを、5年生にも(もちろん何年生でも!)

忘れないでいてもらいたい、と強く思います。

2学期のお当番は10月から始まります。

昨日6月14日金曜日は、読み聞かせの当番日でした。

1年生のクラスで、絵本を3冊読みました。

最初は『ちいさなヒッポ』。今回1年生に「届ける絵本」です。

木版画の絵が素晴らしいです。

子どものカバのヒッポが、お母さんカバから、言葉や習慣を

教えてもらう様子がなんとも愛らしく、途中キケンな場面に遭遇しますが、

ちゃんとお母さんが助けに来てくれて、読んでる側も聴いている子供たちも

ほっと胸をなでおろして終わりにすることができます。

幼いときに、親子で寄り添って何度でも楽しめるよい絵本だなーと

思いました。

小学校の教室で読んだのは初めてでしたが、1年生も、ヒッポになりきって

真剣に聴いている様子が伝わったきました。

「いいかい、ヒッポ、グァオが

とても だいじなのよ。」

お母さんカバはそう教えますが、このグァオの発音が一番難しかったです(笑)。

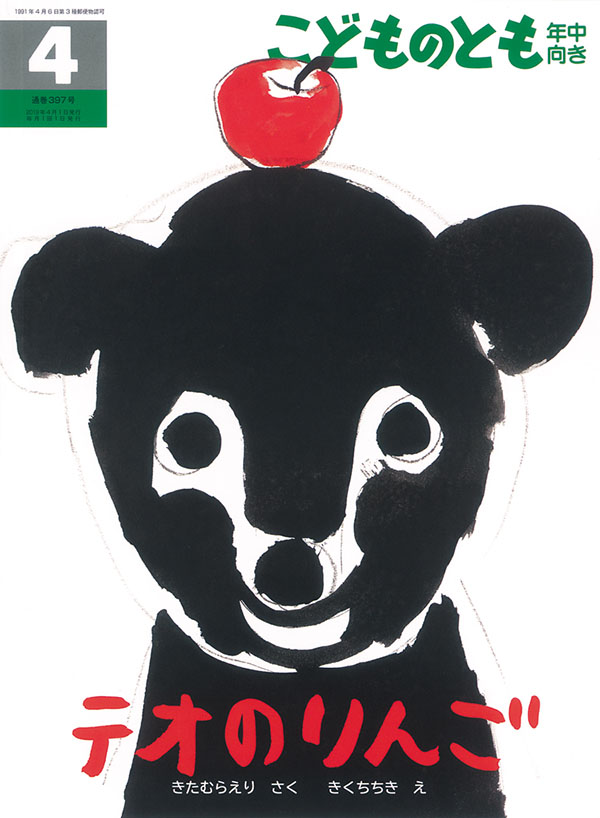

2冊めは、今年のことものとも年中向き4月号の『テオのりんご』を読みました。

テオがおばあちゃんの家に、重いバケツに入ったりんごを届に行こうと

森の中を歩いていくと、ひょっこり アライグマが でてきました。

そして、

「おもそうだね、テオ。てつだってあげるよ」

と いって、バケツを はんぶん もってくれました。

りんごをいっこあげれば、バケツが軽くなるとアライグマはテオに

教えます。

次にウサギがやってきて、手にした花をくれた代わりに、テオは

りんごを いっこ ウサギにあげました。

転んだときに散らばったりんごを拾ってくれた御礼に、りすたちにも

りんごをあげ、橋の上まで来た時に、テオは気が付きます。

「どうして、こんなに りんごが へっているの?

そうか、かるくなるって、りんごが なくなるってことだったんだ。

どうしよう。おばあちゃん、がっかりするよ」

残ったりんごも、川から現れたカワウソと押し問答の末に、すべて

川に落としてしまい、テオは大声で泣きだします。

見開きいっぱいに描かれたテオの泣き顔を、聴いていた1年生も

心配そうな顔で見つめていました。

けれど、ページを繰ると、木の陰からどうぶつたちが、思い思いの

贈り物を持ってきてくれ、またテオのバケツはいっぱいになり、

それとともの元気を取り戻したテオも、みんな一緒におばあちゃんの家へ

行き、ハッピーエンドで物語は終わります。

きくちちきさんの、描きすぎない線と水彩画が、逆にどうぶつたちを

生き生きと見せてくれているように感じられました。

中盤で、一度すべてを失くし、大声で泣いてしまうテオが、なんとも

この時期の子供らしく、新鮮で、好感が持てました。

そうですよね、困ったら、悲しくなったら、大声で泣けばいいんですよ。

そこから解決策が見つかることもありますものね。

裏表紙はテオの後ろ姿が描かれているので、顔がなくて真っ黒なわけですが‥。

「なんで後ろの絵には顔がないの?」と訊いてきた子がいて、

「なんでだと思う?」の私の問いに、すぐに「後ろ向きだから~」と答えて

くれた子も居て‥1年生って、やっぱり面白いと思ったのでした。

すこしだけ時間があったので、『あいさつってたのしい』を読んで、

終わりにしました。

昨日は3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

最初に課題の絵本 『おさるとぼうしうり』

2012年5月に5年生のクラスで読んだ記録が残っていました。

5年生の反応は薄かったと書いてありましたが、昨日の3年生は

笑ってほしいところで、よく笑ってくれたし、おさるたちが

帽子売りのマネばかりしている、ということも繰り返しの2回目

くらいで気がついたので、お話のおもしろさをともに分かち合えた感が

ありました。

2冊目は『ゆかいなかえる』を久しぶりに選びました。

調べたら、こちらを読んだのは2005年!の4月、1年生のクラスでした。

(14年前だったなんてびっくり)

1冊目の『おさると〜』は、ほとんどの子が知らない、読んだことがないと

言ってましたが、『ゆかいなかえる』は、知っている子の方が多かったことが

ちょっと意外でした。

絵がのびのびしていて、とってもいいですねー。

最初に魚がたまごを食べる場面から始まって、残った4つのたまごがオタマジャクシに

なって、4匹のかえるになるのですが、そのあとも、さぎやかめがかえるたちを

狙ったり、かえるたちもとんぼのたまごを食べる場面があったり、その辺りの

自然の営みが自然に、絵本に組み込まれているところも、何気によいなあと

思っています。

2冊読んで時間がすこし余ったので、またまた『くうき』を読みました。

読み終わったあとに担任の男の先生が、「くうき、おもしかったですねー」

と言い、「さっきまで先生の胸の中にあった空気は?」と子供たちに問い、

「今はぼくたちの胸の中」と言わせようとしていたことが、微笑ましかったです。

今日は読み聞かせボランティアの当番日。

ひとりで、2年生のクラスで2冊、絵本を読んできました。

最初は、今日の課題本『かいじゅうたちのいるところ』

とても有名な絵本ですよね~クラスの大半の子も「知ってるー」とか

「持ってるー」「読んでもらったことあるー」と口々に言ってました。

が。

私自身は、家にも持っていなくて、小学校で読むのも初めてでした。

もちろん、知っていましたが、自分の娘が幼いときには家で読むことは

なかったです。たぶん、絵を怖がると思ったからかな。

娘が中学1年の時に、映画が公開されて、それを一緒に観に行った時に

初めて自分で読んだと、過去ログに書いてありました。

(ブログってほんとに便利!)

教室の2年生は、マックスがおかあさんに叱られて、寝室に放り込まれ、

すると、しんしつに、にょきり にょきりと きが はえだして、

どんどん はえて、

もっと もっと はえて、てんじょうが きの えだと はっぱに かくれると、

かべが きえて、あたりは すっかり もりや のはら。

の箇所で「えーーっ」と騒ぎだし、1年と1日航海して、かいじゅうたちが居る

島へ着くと、気持ちはすっかりマックスと同化しているように感じられました。

見開き3ページ分続く、文章がない「かいじゅうおどり」の場面をとても

楽しんでいましたので‥。

マックスがまた、1年と1日航海をして、じぶんの しんしつ に帰ってきて

みると‥

ちゃんと ゆうごはんが おいてあって、

まだ ほかほかと あたたかかった。

とってもいい終わり方ですよね~前列に居た女の子が、「どうして~?

1年もたっているのに、なんでごはんあったかいのかな?」と

不思議そうでした。

ほんと、どうしてでしょうね。

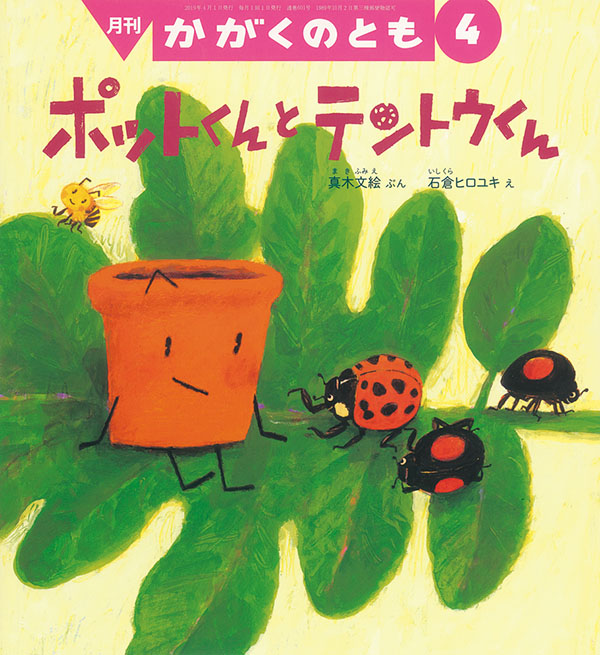

2冊目には、今年のかがくのとも4月号『ポットくんとテントウくん』を

選びました。

娘が小学校のとき、1年生は朝顔を、2年生はたしかミニトマトを、個人の鉢で

栽培していたなーと、思いだしたからです。

読み始める前に訊いてみたら、今は、ミニトマト、ししとう、ピーマン、なす、の4種類から

好きなものを選ぶしくみになっているそうで‥でもミニトマトは多数派だったので、安心

しました(笑)。

ポットくんのシリーズは、もう5冊目でしょうかー。 『ポットくんのおしり』

『ポットくんのおしり』

『はやおきのロビン』

『ポットくんとわたげちゃん』

『ポットくんとミミズくん』

『ポットくんとミミズくん』

ポットくんは、毎回庭まわりの植物や動物のあれこれを、わかりやすく

私たちに教えてくれますが、新刊では、ミニトマトの苗にアブラムシが付いて

困っているところを「トゲトゲかいじゅう」が退治してくれて助かるお話です。

そして、そのトゲトゲかいじゅうこそが、てんとうむしの幼虫!ということに

驚くのですが、2回も脱皮してはじめてあの丸い形になるということや、

それはさなぎで、それから1週間くらいしてやっと成虫になること、そして、

(わたしの)最大の驚きは、同時期にうまれた「兄弟姉妹」であっても、

模様パターンは何種類にも分かれる!!ということでした。

へえーーーー、でしたよ。

ななほしは、ななほしの仲間、二つほしは、二つほしの仲間、というもの

だとばかり思っていたので。

聞き手の2年生は‥わたしほどには、驚いていないように見受けられました(笑)。