よそで見つけて、「おもしろそう」と思い、図書館で予約して、

その予約本を受け取りに行ったときに、図書館のお薦め、秋の芸術本的な

棚で見つけた本が1冊。

その3冊の取り合わせ(もちろん内容も)が面白いので、載せてみたく

なりました。

この2冊は、先日『エルネスト』を観に行ったときの、映画館のショップで

見つけ、上映時間を待つ間に、すこしだけ立ち読み。

地元の図書館にどちらもあったので、即予約しました。

『地元菓子』は、ふるさとの懐かしいお菓子を紹介しているだけでなく、

なぜ餅をつかったお菓子が三重には多いのか、とか、粉ものが多いのはどこかとか、

その細かい考察が読み応えたっぷりな感じです。

雑貨の方は、谷川晃一さんのコレクションの紹介のようです。

こちらの本は、帰り際に「お薦め本」の棚で見つけました。

たぶん以前にも手にしたことはあるような気がしますが、いや、そういう気が

しているだけで、ページを開くのは初めてだったかも。

いずれにしても、この本、すごいです。

稲垣さんが、ほんとうに籠を編む指導をしているんですよ。

「竹細工入門」とあるからには、初心者で竹細工をやってみたい人向けの本に

ちがいないのですが、竹の種類や伐採方法から始まって、籠や笊の種類そして

それぞれの編み方まで、とても丁寧な写真付。

惜しげもなくこの美しい籠の作り方を披露していることに感動したと同時に、

その手順を知ってみたくなって借りたのですが、間あいだに入っている

エッセイがまたおもしろくて、興味深かったです。

先週の金曜日(17日)は、3年生のクラスでの読み聞かせ当番でした。

ひとりだったので、どういう構成にしようかと考え‥最初にこの絵本を読みました。

以前、6年生のクラスで一度読んだことがあるのですが、面白さが伝わったという

手ごたえが薄かったので、機会があったら、別の学年で読んでみようと思っていました。

3年生が「平均値」ということをどこまで理解しているのか(学習しているのか)、

わからなかったのですが、掛け算は知っているはずなので、単純に、数字の面白さと

とらえてくれればいいかなーと。

んー。どうだったでしょうね、今回もイマイチな感じかな。

その数字をどうやって導き出したかが、最後にまとめて説明されているのですが、

家で読む場合だったら、自由にぺージを行き来したり、わかるまで説明したり

できるけど、大勢の前で読む場合は、なかなかそれは難しいので‥。

だったら、それはクラスでの読み聞かせには向いていない本なのでは?ということになり

ますが‥でも、なんかね、面白いところもあるので、工夫次第、構成次第なのでは?と

思ったりもするのです。

したがって(笑)、またいつかどこかの学年でチャレンジしてみたいと思います。

1冊目が科学系絵本だったので、2冊目は、「ものがたり」がよいと思い、

こちらを選びました。

季節的にはぴったりだと思いましたが、おわかれの話なので、ちょっと

唐突感はあったかなー。

もう1冊、なんか気持ちを切り替えるための短い話をはさむか、最後に

言葉遊び絵本から、数ページ読んでもよかったかなーと思いました。

すこしだけ時間が余ってしまって(私たちの持ち時間は15分)、3年生、ちょっと

物足りなさそうにも見えたので。

予告で観たのか、それとも何かで読んだのか忘れてしまいましたが、

こんなふうに、↓ 紹介されてたので、けっこう期待しちゃってました。

特別にゲバラが好きなわけではないのですが、以前にゲバラの映画を観ていたので、

そこには描かれていなかった日系人が居て、しかも「もう一人の」とか

「意思を継いだ」とか、彼から名前を託された、みたいに書いてあったので、

へえーそんな人がいたなんて知らなかった!と思い、それを演じているのは

オダギリジョーだし、それはぜひとも観なければ、と思ったわけです。

面白かった?と訊かれたら、面白かった、と答えます。が、

宣伝コピーはちょっと盛っていたかなーという気はしています。

ボリビアからキューバの医学部に、奨学生としてやってきた日系の青年を

演じていたオダギリさんは、どこからみても、そう見えて‥

ボリビア訛りがある(らしい)スペイン語も流暢だったし、祖国(もちろんボリビア)

思いの、熱き心を持っているということも伝わってきたのですが。

見ているこちら側‥というか、私的には、「日系」ということを本人がほとんど

意識していないのが、ちょっと物足りなく感じられ、それは、映画の冒頭で、

ゲバラが1959年に広島を訪れたことを(せっかく)紹介しているのだから、

オダギリ演じるフレディのフルネームに、前村という日本名が入っているのを

彼が気づいてくれるシーンが見たかったなーという気持ちと呼応しています。

でも、私が期待するような、妙にうまい具合に運ぶ展開は、いかにも映画っぽくて

監督の意図することではなかったのかもしれないなあとも感じました。

(でもでも、もうすこし、フレディに語らせてもよかったんじゃないかなーとも、

まだ思ったりもしています笑)

なんだかフレディ、いや、革命戦士となったエルネストの最期があっけなくて‥

その終わり方と、映画全体の終わり方はずしっときています。

チェ・ゲバラ没後、そして彼から「エルネスト」と名付けられた

フレディ前村ウルタード没後、50年の今年に上映してこそ、の作品ですね。

昨日は読み聞かせ当番の日でした。

前回は10月20日(金)だったので、ざっと3週間ぶり。

ひとりで1年生のクラスへ行きました。

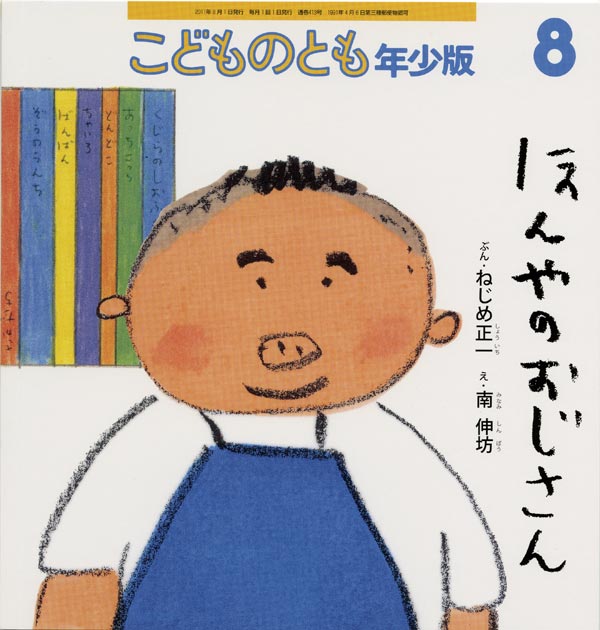

まずは、肩慣らし的な短いお話‥。ねじめ正一 文 南伸坊 絵

神田の古本屋さんで見つけました。(2011年8月号)

本屋さんで「ぼく」が絵本を読んでいると、本屋のおじさんは、

いつも にこにこしながら

「なにをよんでるの」って

やってきて

ゴリラの絵本を読んでいれば、胸を叩いたり、さがだちをしたりして

ゴリラをマネをし、さるの絵本を読んでいれば、お店の柱をするすると

のぼっていって、天井に頭をぶつけるし‥。

という具合に、ちょっかいを出したがるのです。

ぞうの絵本のときは、どんなことをするのかな?

じゃあ、くじらのときは?? と、1年生は予想しながら、楽しそうに

聞いてくれました。

今では、「ほんやのおじさん」というよりも、「ほんやさん」自体が珍しく

なってしまったのが、とっても残念です。魅力的な本屋の魅力的な店主さんを

大事にしなくてはいけないですよね。

2冊目は、きっとしずかーになってしまうのだろうなあと思いながら、こちらの本を。

表紙の男の子、ジルベルト君が、風とたわむれる様子が詩的な文章で

綴られています。

季節はいつごろ、ということは断定されていないけれど、

あき、りんごが みのると、ぼくは かぜと はしっていくんだよ、まきばに。

とか、

このはが ちると、ぼくはよく おちばをはいて やまにつむんだ。でも すぐに

かぜが やってくる。

という箇所で、今頃読むのにいいかなーと思って選んでみました。

ひとつのストーリーになっているわけではないので、ちょっと聞きづらいかな、と

感じましたが、こういう絵本もたまにはいいかなーと。

3冊目は、(教室で読むのは)やはり初めての絵本。

表紙のうさぎ?が「まよなかさん」。

「まよなかや」というコーヒー屋さんを、夕方からオープンします。

満月の夜、まんまる島で 夜空のかんそく会 が開かれるそうで、

大量の注文がはいりました。

準備をして、まんまる島まで、コーヒーの注文を届けるまでが、お話で

描かれています。

途中、オバケ森を通ったり、氷山に乗ったペンギンたちにコーヒーを

ごちそうしたりしているうちに、約束の時間に遅れそうになりましたが、

海のおじさんオバケの助けで、なんとか間に合わせることができました‥。

まよなかやの店内の様子や、存在そのものが、コーヒー好きにはたまりませんが、

1年生はどうだったでしょうね。どう思ったかな。

※読み聞かせとは別に、「ジルベルトとかぜ」★ 「まよなかさん」☆ の

過去ログがありました。(自分でも忘れていたので、リンク貼っておこーっと。)

中に何が書いてあるか知るだけではなく、描かれているものを

眺めるだけでは満足できず‥。

本が好き、と一度でも思ったことがあるあなたなら、本そのものを

手にとり、指で触り心地を確かめ、わくわくしながら表紙をめくり、

見返しに使われている色に驚き、そしてそっと本を顔に近づけ、

紙の匂いをかぐことでしょう。

新しい絵本をみかけたとき、みつけたとき、自分の思っていることを

(絵本に対する期待みたいな?)その本が越えていて、そして、それを

贈りたいと思う人の顔がすぐに浮かんだとしたら、それはもう何たる喜び!

ことしも受けとり手にふさわしい絵本を見つけることができました。

(そうして、友も喜んでくれたことがわかりひとあんしん)

10月9日の末盛さんの講演会の時に、まだ書店に並ぶ前の本が会場で売られて

いたのでした。

原書が出版されてから30周年を記念して、今年スイスで新装版が刊行されたのを機に、

日本語版も装いをあらたに「末盛千枝子ブックス」シリーズの1冊として、現代企画室から

復刊されたのだそうです。

恥ずかしながら、コルビジュエといえば、上野にある西洋美術館を作った人‥くらいしか

知らなかった私は、この本に色々おしえてもらいました。

鉄筋コンクリート様式の建物を考案したとか、都市そのものから立案計画していたとか‥。

あとがきで、建築家の原広司氏がこう書いています。

なぜ、ル・コルビジュエは、あたらしい時代をきりひらくことができたのでしょうか。

答えはふたつあり、そのひとつは15億の人びとが「みな同じように」幸せになれる

ための建築を、考え、実現しようとしたから。

もうひとつは、建築や都市も「童話」や「お伽ばなし」のように、自由に、美しく

つくりあげるものだと考えていたからです。

私にとっても贈った友にとっても、すてきな1冊の本ですが、絵本はやはり

ちいさいひとのためのもの。

この絵本が多くのちいさいひと、わかいひとの目に留まるといいなあと思います。