古典から始める レフティやすおの楽しい読書【別冊 編集後記】

2023(令和5)年9月30日号(No.351)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2023(令和5)年9月30日号(No.351)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5月以来の「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」24回目です。

今回は、いよいよ陶淵明を読んでみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 直接に自分を語る、李白・杜甫のお手本となった大詩人 ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)

~ 陶淵明(1) ~

「五柳先生伝」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

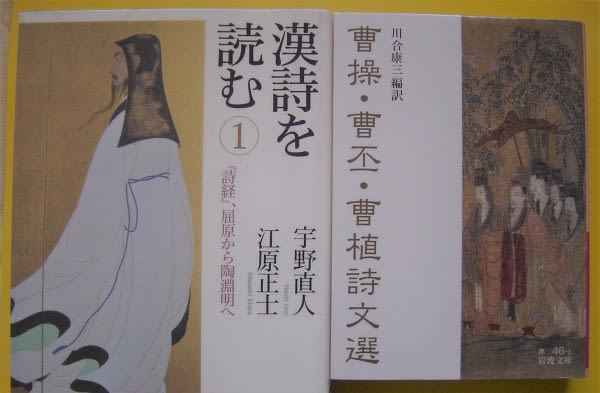

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

●陶淵明のこと

いよいよ陶淵明を読みます。

中国の詩人で、このシリーズを始める前に知っていたのは、

唐の杜甫、李白、白居易(白楽天)と、この陶淵明、

『楚辞』の「離騒」の屈原ぐらいでした。

もともと詩は苦手な上、漢字が苦手だった私には、

漢詩というのは苦以外のなにものでもないというところでした。

先の<中国の古代思想を読んでみよう>で、

少しは漢字コンプレックスを克服できたようなので、

かなり楽になってはいるものの、

今でも相当苦しい時間を過ごしています。

当初、杜甫、李白、白居易(白楽天)とか陶淵明で

それぞれ1,2回ずつやってみるつもりでした。

でも、もう少し本格的に勉強したいという気もあり、

ああいうスタートになりました。

「漢詩とはなにか」と、

一海知義さんの『漢詩入門』を参考に始めました。

途中から、今参考にしています、

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』江原正士、宇野直人/著

(平凡社 2010/4/20)と出会い、

これを基に進めてゆくことにしました。

そうして24回目、ようやく当初から知っていた(屈原は別ですが)

詩人・陶淵明の登場、ということになりました。

●陶淵明について

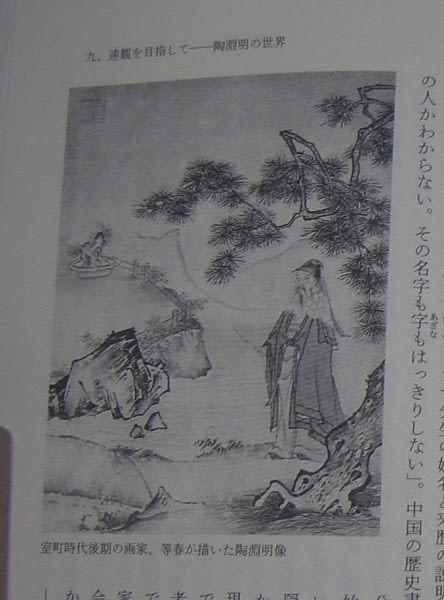

(画像:室町時代後期の画家、等春が描いた陶淵明像――『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20 より)

『漢詩を読む 1』の宇野直人の解説によりますと――

陶淵明(365-427)は、李白や杜甫よりも約300年前の人で、

彼らのお手本となった大詩人です。

詩の中に自分自身を表現するという、

西晋末あたりから始まった流れの大きな結実といいます。

それまでの詩では、一部の例外をのぞき、

屈原のような大詩人でも、暗示的に遠回しに表現してきたものでした。

それが陶淵明あたりからは、すべてを振り捨てて、

生身の自分を詩に投げ出して行くという、

自分の人間性を前面に出す作風の詩となり、作品の幅も広くなります。

陶淵明は、東晋の末から宋代への交代期に、

長江の下流、南中国の呉に生まれました。

軍人を輩出した南方豪族の家で、名将軍が出ている家柄ながら、

一族は軍閥同士のせめぎ合いに巻き込まれ、多くの人が殺されました。

それゆえ、彼の人格形成にも影響を与え、

屈折した性格となったのかもしれない、といいます。

南方の知識人の特色として、思想の基盤は儒教でした。

彼の詩は時代の流れの要素を反映しているだけでなく、

『論語』もたくさん引用されています。

ただし、制作年代が不明で、詩の詠みぶりで、

彼の考え方の変化を跡づけることができない、といいます。

●代表作から――「五柳先生伝」陶淵明

まずは、彼の自叙伝と言うべき散文で、

歴史書の書き方に従って書かれ、

司馬遷『史記』に始まる「伝」という文体を取った、

代表作の一つ「五柳先生伝」から紹介しましょう。

・・・

五柳先生伝 五柳先生伝(ごりゆうせんせいでん) 陶淵明

先生不知何許人也。亦不詳姓字。宅辺有五柳樹、因以為号焉。

先生(せんせい)は何許(いづく)の人(ひと)なるかを知(し)らざるなり。

亦(また) 其(そ)の姓字(せいじ)も詳(つまびら)かにせず。

宅辺(たくへん)に五柳樹(ごりゆうじゆ)有(あ)り、

因(よ)りて以(もつ)て号(ごう)と為(な)す。

先生はどこの人かわからない。その名字も字(あざな)もはっきりしない。

ただ家のそばに五本の柳の木があるので、

それにちなんで呼び名としたのである。

閑静少言、不慕栄利。

閑静(かんせい)にして言(げん)少(すく)なく、

栄利(えいり)を慕(した)はず。

気持ちはいつも静かで安らかで、口数が少なく、

栄達利益を望むこともなかった。

好読書、不求甚解。毎有会意、便欣然忘食。

書(しよ)を読(よ)むを好(この)めどども、

甚解(じんかい)を求(もと)めず。

意(い)に会(かい)すること有(あ)る毎(ごと)に、

便(すなわ)ち欣然(きんぜん)として食(しよく)を忘(わす)る。

好んで書物を読むが、細かく解釈することを求めない。

ただ、気に入った表現が見つかるたびに、

嬉しくて食事を忘れるほど熱中してしまう。

性嗜酒、家貧不能常得。親旧知其如此、或置酒而招之。

造飲輒尽、期在必酔。既酔而退、曾不吝情去留。

性(せい) 酒(さけ)を嗜(たしな)む

家(いへ)貧(ひん)にして常(つね)には得(う)ること能(あた)はず。

親旧(しんきゆう) 其(そ)の此(かく)の如(ごと)くなるを知(し)り、

或(ある)いは置酒(ちしゆ)して之(これ)を招(まね)く。

造(いた)り飲(の)めば輒(すなは)ち尽(つく)し、

期(き)は必(かなら)ず酔(ゑ)ふに在(あ)り。

既(すで)に酔(ゑ)うて退(しりぞ)くに、

曾(かつ)て情(じよう)を去留(きよりゆう)に吝(やぶさ)かにせず。

先生は心底、酒を好んだが、

家が貧しいのでしじゅう手に入れることができない。

親族や友人はそれを知って、時に宴会を設けて先生を招待する。

出席して飲めば、出される酒をそのたびに飲み尽くし、

お目当ては必ず酔うことにあった。

酔ってしまえばすぐに座を退き、自分の気持ちを、

ここで退席するか留まるかで決して悩ませることはなかった。

環堵蕭然、不蔽風日。短褐穿結、箪瓢蕭空、晏如也。

環堵(かんと)蕭然(しようぜん)として、

風日(ふうじつ)を蔽(おほ)はず。

短褐(たんかつ)穿結(せんけつ)し、

箪瓢(たんぴよう)屡(しば)しば空(むな)しきも、晏如(あんじよ)たり。

先生の狭い家はがらんとして、

風や太陽の光をさえぎるものもないほどだ。

粗末な布で作った衣は、開いた穴をつくろってあり、

めしびつやひさごはしばしば空になるほど貧しかったが、

先生の心はいつも安らかであった。

常著文章自娯、頗示己志。

常(つね)に文章(ぶんしよう)を著(あらわ)して

自(みづか)ら娯(たの)しみ、

頗(すこぶ)る己(おの)が志(こころざし)を示(しめ)す。

先生は常に詩や文章を書いて自分だけで楽しみ、

しかしその中でいささか抱負を示した。

忘懐得失、以此自終。

懐(おも)ひを得失(とくしつ)を忘(わす)れ、

此(これ)を以(もつ)て自(みづか)ら終(を)ふ。

心から世俗の損得を忘れて超然とし、自分なりに一生を終える。

賛曰、

黔婁有言、不戚戚於貧賤、不汲汲於富貴。酣觴賦詩、以楽其志。

無懐氏之民歟、葛天氏之民歟。

賛(さん)に曰(いわ)く、

黔婁(げんろう) 言(い)へる有(あ)り、

貧賤(ひんせん)に戚戚(せきせき)たらず、

富貴(ふうき)に汲汲(きゆうきゆう)たらず、と。

黔婁は奥さんに次のように言われた。

自分の身分が低いことに悩まず、

かといって裕福になろうとあくせくしなかった。

其言茲若人之儔乎。

其(そ)れ 茲若(これかくのごとき)

人(ひと)の儔(ともがら)を言(い)ふか。

こんなふうに奥さんが黔婁を論表した言葉は、

まさに五柳先生の仲間について言ったのであろうか。

酣觴賦詩、以楽其志。無懐氏之民歟、葛天氏之民歟。

酣觴(かんしよう)して詩(し)を賦(ふ)し、

以(もつ)て其(そ)の志(こころざし)を楽(たの)しましむ。

無懷氏(ぶかいし)の民(たみ)か、葛天氏(かつてんし)の民(たみ)か。

先生はいつも酒を楽しんで詩を作り、自分の抱負を満足させていた。

そういう先生は、かつての理想的な天子の無懷氏、

或いは葛天氏の世に生きていた民衆のように純朴な人ではなかろうか。

・・・

彼が理想とする人間像、人生観を述べたもので、宇野さんの意見は――

《読んでみると、抽象的、観念的、或いは理想に走っていて、

長い人生経験から得たものがあまり感じられません。

また反俗精神が強く出ていますので、

これは若い頃の作ではないかと思います。》p.329

全体が七つの要素からなっていて、

まず先生の姓名と来歴の説明から始まります。

中国の歴史書の形式で、

伝記はまず主人公の名前と出身地の紹介から始まる。

隠者の伝記には、

「何許(いづく)の人なるか知らざるなり」という表現が多く、

ここでは陶淵明は「五柳先生は隠者ですよ」といっているわけで、

これは家柄や門閥を重んじる貴族社会への皮肉だ、と宇野さん。

次に、その人間性についても、口数少なく、栄達利益を望まないという、

弁舌や名誉を重んじる貴族とは対極的で、貴族の価値観に反対している。

そしてお酒。お酒を飲むこと自体が好きで、

社交辞令や儀礼はお構いなしで、

ただ酔うだけで、酔えばさっさと引き上げる。

次に衣食住を説明する。

清貧に安んずるということで、ここでも貴族の豪華な生活とは正反対。

創作活動では、抱負を示すと言い、

《当時の、抱負を述べることを忘れた、

形式だけの詩を批判する意味もあるのかな。》p.331

死については、

《心から世俗の損得を忘れて超然とし、自分なりに一生を終える》同

と、

《そういう人に私はなりたい。

全体を通して、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を思い出します。》同

と。

歴史書のパターンで最後に「賛」がついています。

「賛」では、《伝の要旨をまとめて主人公の美点をほめます。》p.332

むずかしい表現ですが、

「黔婁」は春秋時代の隠者で、奥さんは彼について述べたのですが、

《“奥さんの言葉はそのまま五柳先生にも通ずるなあ”ということ》。

宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のようというのですが、

さてどうでしょうか。

人の生き方というものは、いつの世でも大きな違いはないもので、

「清貧」といいますか、やはり「足るを知る」というような生き方が

一番シンプルでいいのかもしれません。

読書とか詩作とかちょっと一杯とか、

自分の好きなことだけをボチボチ遊ぶ、そんな日々を楽しむ。

えっ、お前の生活にちょっと似てないかって、

まあそう言われると、そうかもしれませんけれど……。(おいおいっ!)

・・・

上の詩にもありましたようにお酒好きの陶淵明ですが、

飲酒についての詩が多く残っているそうです。

次回は、その中から「飲酒二十首」を紹介しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」と題して、今回も全文転載紹介です。

本文にも書いていますように、このシリーズを始めた当初に知っていた数少ない中国の詩人の一人、陶淵明の登場です。

何回か取り上げてみよう、という気持ちでいます。

まだこれからお勉強の開始です。

飛び飛びの連載ですので、さて、いつまで続くことになるのでしょうか。

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」-楽しい読書351号

--

2023(令和5)年9月30日号(No.351)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2023(令和5)年9月30日号(No.351)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5月以来の「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」24回目です。

今回は、いよいよ陶淵明を読んでみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 直接に自分を語る、李白・杜甫のお手本となった大詩人 ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)

~ 陶淵明(1) ~

「五柳先生伝」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

●陶淵明のこと

いよいよ陶淵明を読みます。

中国の詩人で、このシリーズを始める前に知っていたのは、

唐の杜甫、李白、白居易(白楽天)と、この陶淵明、

『楚辞』の「離騒」の屈原ぐらいでした。

もともと詩は苦手な上、漢字が苦手だった私には、

漢詩というのは苦以外のなにものでもないというところでした。

先の<中国の古代思想を読んでみよう>で、

少しは漢字コンプレックスを克服できたようなので、

かなり楽になってはいるものの、

今でも相当苦しい時間を過ごしています。

当初、杜甫、李白、白居易(白楽天)とか陶淵明で

それぞれ1,2回ずつやってみるつもりでした。

でも、もう少し本格的に勉強したいという気もあり、

ああいうスタートになりました。

「漢詩とはなにか」と、

一海知義さんの『漢詩入門』を参考に始めました。

途中から、今参考にしています、

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』江原正士、宇野直人/著

(平凡社 2010/4/20)と出会い、

これを基に進めてゆくことにしました。

そうして24回目、ようやく当初から知っていた(屈原は別ですが)

詩人・陶淵明の登場、ということになりました。

●陶淵明について

(画像:室町時代後期の画家、等春が描いた陶淵明像――『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20 より)

『漢詩を読む 1』の宇野直人の解説によりますと――

陶淵明(365-427)は、李白や杜甫よりも約300年前の人で、

彼らのお手本となった大詩人です。

詩の中に自分自身を表現するという、

西晋末あたりから始まった流れの大きな結実といいます。

それまでの詩では、一部の例外をのぞき、

屈原のような大詩人でも、暗示的に遠回しに表現してきたものでした。

それが陶淵明あたりからは、すべてを振り捨てて、

生身の自分を詩に投げ出して行くという、

自分の人間性を前面に出す作風の詩となり、作品の幅も広くなります。

陶淵明は、東晋の末から宋代への交代期に、

長江の下流、南中国の呉に生まれました。

軍人を輩出した南方豪族の家で、名将軍が出ている家柄ながら、

一族は軍閥同士のせめぎ合いに巻き込まれ、多くの人が殺されました。

それゆえ、彼の人格形成にも影響を与え、

屈折した性格となったのかもしれない、といいます。

南方の知識人の特色として、思想の基盤は儒教でした。

彼の詩は時代の流れの要素を反映しているだけでなく、

『論語』もたくさん引用されています。

ただし、制作年代が不明で、詩の詠みぶりで、

彼の考え方の変化を跡づけることができない、といいます。

●代表作から――「五柳先生伝」陶淵明

まずは、彼の自叙伝と言うべき散文で、

歴史書の書き方に従って書かれ、

司馬遷『史記』に始まる「伝」という文体を取った、

代表作の一つ「五柳先生伝」から紹介しましょう。

・・・

五柳先生伝 五柳先生伝(ごりゆうせんせいでん) 陶淵明

先生不知何許人也。亦不詳姓字。宅辺有五柳樹、因以為号焉。

先生(せんせい)は何許(いづく)の人(ひと)なるかを知(し)らざるなり。

亦(また) 其(そ)の姓字(せいじ)も詳(つまびら)かにせず。

宅辺(たくへん)に五柳樹(ごりゆうじゆ)有(あ)り、

因(よ)りて以(もつ)て号(ごう)と為(な)す。

先生はどこの人かわからない。その名字も字(あざな)もはっきりしない。

ただ家のそばに五本の柳の木があるので、

それにちなんで呼び名としたのである。

閑静少言、不慕栄利。

閑静(かんせい)にして言(げん)少(すく)なく、

栄利(えいり)を慕(した)はず。

気持ちはいつも静かで安らかで、口数が少なく、

栄達利益を望むこともなかった。

好読書、不求甚解。毎有会意、便欣然忘食。

書(しよ)を読(よ)むを好(この)めどども、

甚解(じんかい)を求(もと)めず。

意(い)に会(かい)すること有(あ)る毎(ごと)に、

便(すなわ)ち欣然(きんぜん)として食(しよく)を忘(わす)る。

好んで書物を読むが、細かく解釈することを求めない。

ただ、気に入った表現が見つかるたびに、

嬉しくて食事を忘れるほど熱中してしまう。

性嗜酒、家貧不能常得。親旧知其如此、或置酒而招之。

造飲輒尽、期在必酔。既酔而退、曾不吝情去留。

性(せい) 酒(さけ)を嗜(たしな)む

家(いへ)貧(ひん)にして常(つね)には得(う)ること能(あた)はず。

親旧(しんきゆう) 其(そ)の此(かく)の如(ごと)くなるを知(し)り、

或(ある)いは置酒(ちしゆ)して之(これ)を招(まね)く。

造(いた)り飲(の)めば輒(すなは)ち尽(つく)し、

期(き)は必(かなら)ず酔(ゑ)ふに在(あ)り。

既(すで)に酔(ゑ)うて退(しりぞ)くに、

曾(かつ)て情(じよう)を去留(きよりゆう)に吝(やぶさ)かにせず。

先生は心底、酒を好んだが、

家が貧しいのでしじゅう手に入れることができない。

親族や友人はそれを知って、時に宴会を設けて先生を招待する。

出席して飲めば、出される酒をそのたびに飲み尽くし、

お目当ては必ず酔うことにあった。

酔ってしまえばすぐに座を退き、自分の気持ちを、

ここで退席するか留まるかで決して悩ませることはなかった。

環堵蕭然、不蔽風日。短褐穿結、箪瓢蕭空、晏如也。

環堵(かんと)蕭然(しようぜん)として、

風日(ふうじつ)を蔽(おほ)はず。

短褐(たんかつ)穿結(せんけつ)し、

箪瓢(たんぴよう)屡(しば)しば空(むな)しきも、晏如(あんじよ)たり。

先生の狭い家はがらんとして、

風や太陽の光をさえぎるものもないほどだ。

粗末な布で作った衣は、開いた穴をつくろってあり、

めしびつやひさごはしばしば空になるほど貧しかったが、

先生の心はいつも安らかであった。

常著文章自娯、頗示己志。

常(つね)に文章(ぶんしよう)を著(あらわ)して

自(みづか)ら娯(たの)しみ、

頗(すこぶ)る己(おの)が志(こころざし)を示(しめ)す。

先生は常に詩や文章を書いて自分だけで楽しみ、

しかしその中でいささか抱負を示した。

忘懐得失、以此自終。

懐(おも)ひを得失(とくしつ)を忘(わす)れ、

此(これ)を以(もつ)て自(みづか)ら終(を)ふ。

心から世俗の損得を忘れて超然とし、自分なりに一生を終える。

賛曰、

黔婁有言、不戚戚於貧賤、不汲汲於富貴。酣觴賦詩、以楽其志。

無懐氏之民歟、葛天氏之民歟。

賛(さん)に曰(いわ)く、

黔婁(げんろう) 言(い)へる有(あ)り、

貧賤(ひんせん)に戚戚(せきせき)たらず、

富貴(ふうき)に汲汲(きゆうきゆう)たらず、と。

黔婁は奥さんに次のように言われた。

自分の身分が低いことに悩まず、

かといって裕福になろうとあくせくしなかった。

其言茲若人之儔乎。

其(そ)れ 茲若(これかくのごとき)

人(ひと)の儔(ともがら)を言(い)ふか。

こんなふうに奥さんが黔婁を論表した言葉は、

まさに五柳先生の仲間について言ったのであろうか。

酣觴賦詩、以楽其志。無懐氏之民歟、葛天氏之民歟。

酣觴(かんしよう)して詩(し)を賦(ふ)し、

以(もつ)て其(そ)の志(こころざし)を楽(たの)しましむ。

無懷氏(ぶかいし)の民(たみ)か、葛天氏(かつてんし)の民(たみ)か。

先生はいつも酒を楽しんで詩を作り、自分の抱負を満足させていた。

そういう先生は、かつての理想的な天子の無懷氏、

或いは葛天氏の世に生きていた民衆のように純朴な人ではなかろうか。

・・・

彼が理想とする人間像、人生観を述べたもので、宇野さんの意見は――

《読んでみると、抽象的、観念的、或いは理想に走っていて、

長い人生経験から得たものがあまり感じられません。

また反俗精神が強く出ていますので、

これは若い頃の作ではないかと思います。》p.329

全体が七つの要素からなっていて、

まず先生の姓名と来歴の説明から始まります。

中国の歴史書の形式で、

伝記はまず主人公の名前と出身地の紹介から始まる。

隠者の伝記には、

「何許(いづく)の人なるか知らざるなり」という表現が多く、

ここでは陶淵明は「五柳先生は隠者ですよ」といっているわけで、

これは家柄や門閥を重んじる貴族社会への皮肉だ、と宇野さん。

次に、その人間性についても、口数少なく、栄達利益を望まないという、

弁舌や名誉を重んじる貴族とは対極的で、貴族の価値観に反対している。

そしてお酒。お酒を飲むこと自体が好きで、

社交辞令や儀礼はお構いなしで、

ただ酔うだけで、酔えばさっさと引き上げる。

次に衣食住を説明する。

清貧に安んずるということで、ここでも貴族の豪華な生活とは正反対。

創作活動では、抱負を示すと言い、

《当時の、抱負を述べることを忘れた、

形式だけの詩を批判する意味もあるのかな。》p.331

死については、

《心から世俗の損得を忘れて超然とし、自分なりに一生を終える》同

と、

《そういう人に私はなりたい。

全体を通して、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を思い出します。》同

と。

歴史書のパターンで最後に「賛」がついています。

「賛」では、《伝の要旨をまとめて主人公の美点をほめます。》p.332

むずかしい表現ですが、

「黔婁」は春秋時代の隠者で、奥さんは彼について述べたのですが、

《“奥さんの言葉はそのまま五柳先生にも通ずるなあ”ということ》。

宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のようというのですが、

さてどうでしょうか。

人の生き方というものは、いつの世でも大きな違いはないもので、

「清貧」といいますか、やはり「足るを知る」というような生き方が

一番シンプルでいいのかもしれません。

読書とか詩作とかちょっと一杯とか、

自分の好きなことだけをボチボチ遊ぶ、そんな日々を楽しむ。

えっ、お前の生活にちょっと似てないかって、

まあそう言われると、そうかもしれませんけれど……。(おいおいっ!)

・・・

上の詩にもありましたようにお酒好きの陶淵明ですが、

飲酒についての詩が多く残っているそうです。

次回は、その中から「飲酒二十首」を紹介しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」」と題して、今回も全文転載紹介です。

本文にも書いていますように、このシリーズを始めた当初に知っていた数少ない中国の詩人の一人、陶淵明の登場です。

何回か取り上げてみよう、という気持ちでいます。

まだこれからお勉強の開始です。

飛び飛びの連載ですので、さて、いつまで続くことになるのでしょうか。

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">中国の古典編―漢詩を読んでみよう(24)陶淵明(1)「五柳先生伝」-楽しい読書351号

--