古典から始める レフティやすおの楽しい読書(まぐまぐ!)

【最新号・告知】

2024(令和6)年11月30日号(No.378)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-

デイモン・ラニアン「三人の賢者」クリスマス・イヴの出産」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2024(令和6)年11月30日号(No.378)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-

デイモン・ラニアン「三人の賢者」クリスマス・イヴの出産」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年もはやクリスマス・ストーリーの紹介の季節となりました。

昨年の<クリスマス・ストーリーをあなたに>で紹介しました、

シーベリン・クィン「道」を収録している

『クリスマス・ストーリー集1 贈り物』の冒頭一番に収録されている

作品を今回は紹介します。

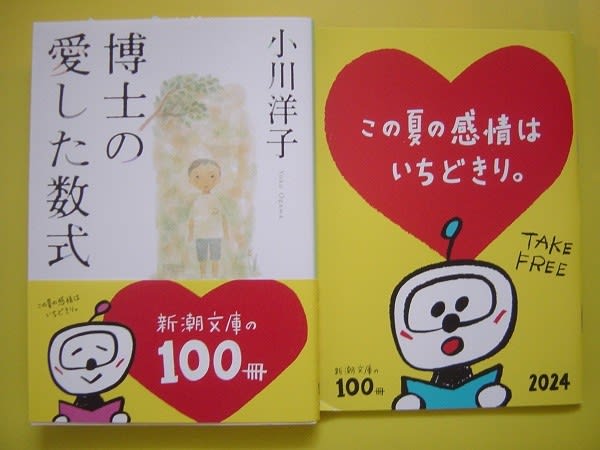

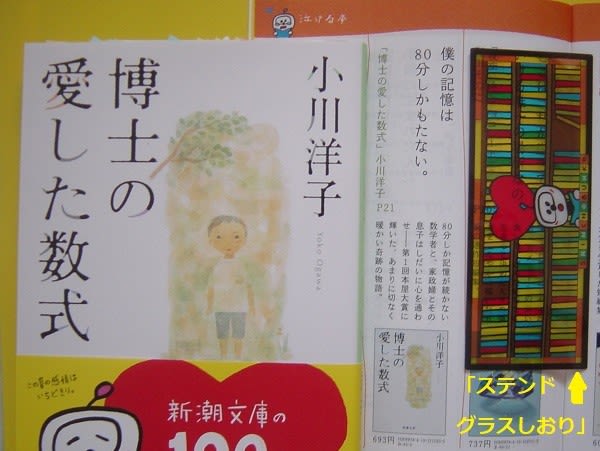

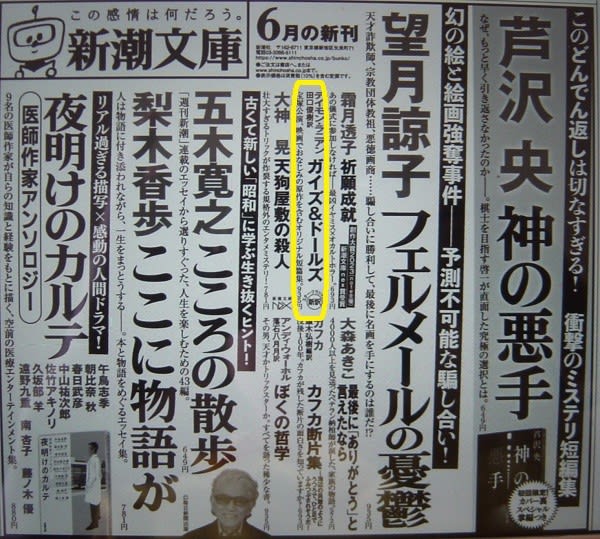

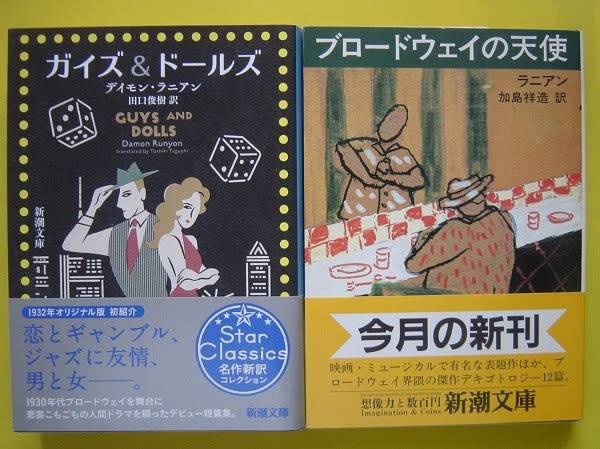

今年、新潮文庫で第一短編集『ガイズ&ドールズ』が紹介された、

アメリカの作家デイモン・ラニアンの短編です。

私の好きな作家の一人でもあります。

▼昨年の<クリスマス・ストーリーをあなたに>

2023(令和5)年11月30日号(No.355)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(13)-2023-

シーベリン・クィン「道」もうひとつのサンタ物語」

2023.11.30

クリスマス・ストーリーをあなたに~(13)-2023-

「道」もうひとつのサンタ物語-楽しい読書355号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/11/post-e79b41.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/0fb316f1636ea7b24674e4db294cac83

▼デイモン・ラニアンと第一短編集『ガイズ&ドールズ』について

2024.6.21

新潮文庫にデイモン・ラニアン(『ガイズ&ドールズ』)が帰ってきた!

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/06/post-957440.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/342752af4485ba7edf05148c30f1b7e6

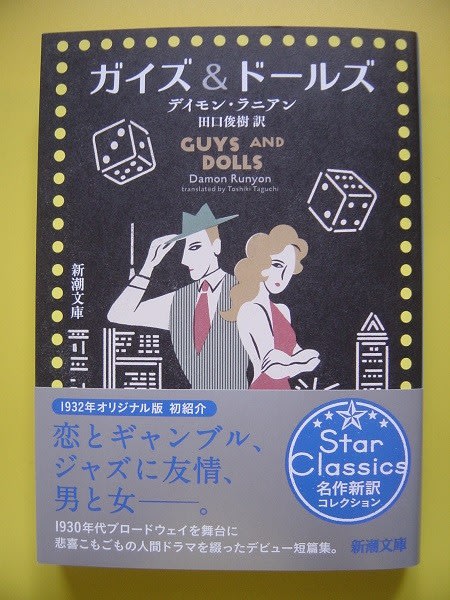

『ガイズ&ドールズ』デイモン・ラニアン/著、田口俊樹/訳 2024.5.29

★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

-クリスマス・ストーリーをあなたに (14)- 2024

~ クリスマス・イヴの出産に立ち会う三人の男たちの物語 ~

デイモン・ラニアン「三人の賢者」加島祥造/訳

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡

●過去の ~クリスマス・ストーリーをあなたに~

一回毎、一年ごとに【古典編】と【現代編】を交互に紹介してきました。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

【古典編】

チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』『鐘の音』

ワシントン・アーヴィング『昔なつかしいクリスマス』

ライマン・フランク・ボーム『サンタクロースの冒険』

メアリー・E・ペン「ファンダーハーフェン老人の遺言状」

クリストファー・モーリー「飾られなかったクリスマス・ツリー」

【現代編】

トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」「クリスマスの思い出」

アガサ・クリスティー「水上バス」

コニー・ウィリス「ひいらぎ飾ろう@クリスマス」「まれびとこぞりて」

梶尾真治「クリスマス・プレゼント」、ジョー・ネスボ『その雪と血を』

ドナルド・E・ウェストレイク「パーティー族」

シーベリン・クィン「道」

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

参照:

『レフティやすおのお茶でっせ』2023.11.27

クリスマス・ストーリーをあなたに~全リスト:

『レフティやすおの楽しい読書』BNから

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/11/post-1995dd.html

●デイモン・ラニアン「三人の賢者」――ストーリー

「三人の賢者」The Three Wise Guys (1933) 加島祥造/訳

*デイモン・ラニアン「三人の賢者」収録の短編集――

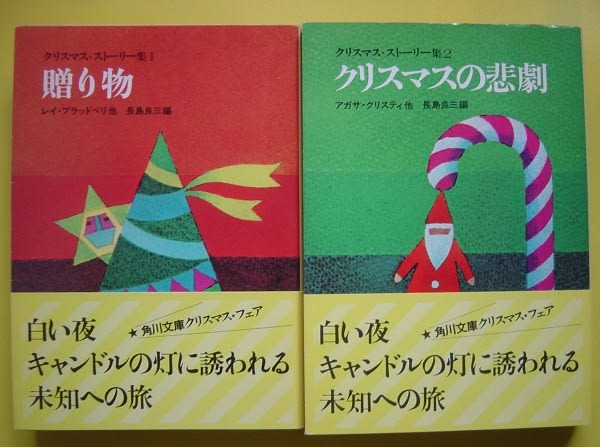

・『贈り物 クリスマス・ストーリー集1』長島良三/編 角川文庫

1978(昭和53)/11/30

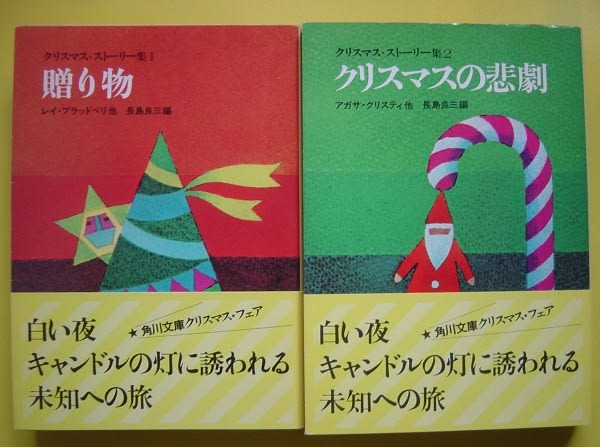

(画像:角川文庫版のクリスマス・ストーリーのアンソロジー全二巻『贈り物 クリスマス・ストーリー集1』、『クリスマスの悲劇 クリスマス・ストーリー集2』)

・デイモン・ラニアン『ブロードウェイの出来事』加島祥造/訳 新書館

(1977)

→『ブロードウェイ物語2 ブロードウェイの出来事』加島祥造/訳

新書館(新装版)(1987/12/1)

(画像:デイモン・ラニアンの本=加島祥造/訳<ブロードウェイ物語>短編集(新書館・刊)『野郎どもと女たち』『ブロードウェイの出来事』『ロンリー・ハート』『街の雨の匂い ブロードウェイ物語 4』と新潮文庫『ブロードウェイの天使』加島祥造/訳、『ガイズ&ドールズ』田口俊樹/訳、の六冊)

(以下、略)

●星を目当てに見つけた納屋には妊産婦が……

●工場の事務所の強盗事件

●ブロンディは金を返して……

●三人の賢者

●山形孝夫『読む聖書事典』から「三人の博士」

*山形孝夫『読む聖書事典』ちくま学芸文庫 2015/12/9

●原題「The Three Wise Guys」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回も冒頭のみの転載です。

冒頭以下は、見出しのみで本文は省略させていただきました。

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

レフティやすおの楽しい読書378号-告知-クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-デイモン・ラニアン「三人の賢者」

--

【最新号・告知】

2024(令和6)年11月30日号(No.378)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-

デイモン・ラニアン「三人の賢者」クリスマス・イヴの出産」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2024(令和6)年11月30日号(No.378)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-

デイモン・ラニアン「三人の賢者」クリスマス・イヴの出産」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年もはやクリスマス・ストーリーの紹介の季節となりました。

昨年の<クリスマス・ストーリーをあなたに>で紹介しました、

シーベリン・クィン「道」を収録している

『クリスマス・ストーリー集1 贈り物』の冒頭一番に収録されている

作品を今回は紹介します。

今年、新潮文庫で第一短編集『ガイズ&ドールズ』が紹介された、

アメリカの作家デイモン・ラニアンの短編です。

私の好きな作家の一人でもあります。

▼昨年の<クリスマス・ストーリーをあなたに>

2023(令和5)年11月30日号(No.355)

「クリスマス・ストーリーをあなたに~(13)-2023-

シーベリン・クィン「道」もうひとつのサンタ物語」

2023.11.30

クリスマス・ストーリーをあなたに~(13)-2023-

「道」もうひとつのサンタ物語-楽しい読書355号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/11/post-e79b41.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/0fb316f1636ea7b24674e4db294cac83

▼デイモン・ラニアンと第一短編集『ガイズ&ドールズ』について

2024.6.21

新潮文庫にデイモン・ラニアン(『ガイズ&ドールズ』)が帰ってきた!

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/06/post-957440.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/342752af4485ba7edf05148c30f1b7e6

『ガイズ&ドールズ』デイモン・ラニアン/著、田口俊樹/訳 2024.5.29

★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

-クリスマス・ストーリーをあなたに (14)- 2024

~ クリスマス・イヴの出産に立ち会う三人の男たちの物語 ~

デイモン・ラニアン「三人の賢者」加島祥造/訳

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡★彡

●過去の ~クリスマス・ストーリーをあなたに~

一回毎、一年ごとに【古典編】と【現代編】を交互に紹介してきました。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

【古典編】

チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』『鐘の音』

ワシントン・アーヴィング『昔なつかしいクリスマス』

ライマン・フランク・ボーム『サンタクロースの冒険』

メアリー・E・ペン「ファンダーハーフェン老人の遺言状」

クリストファー・モーリー「飾られなかったクリスマス・ツリー」

【現代編】

トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」「クリスマスの思い出」

アガサ・クリスティー「水上バス」

コニー・ウィリス「ひいらぎ飾ろう@クリスマス」「まれびとこぞりて」

梶尾真治「クリスマス・プレゼント」、ジョー・ネスボ『その雪と血を』

ドナルド・E・ウェストレイク「パーティー族」

シーベリン・クィン「道」

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

参照:

『レフティやすおのお茶でっせ』2023.11.27

クリスマス・ストーリーをあなたに~全リスト:

『レフティやすおの楽しい読書』BNから

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/11/post-1995dd.html

●デイモン・ラニアン「三人の賢者」――ストーリー

「三人の賢者」The Three Wise Guys (1933) 加島祥造/訳

*デイモン・ラニアン「三人の賢者」収録の短編集――

・『贈り物 クリスマス・ストーリー集1』長島良三/編 角川文庫

1978(昭和53)/11/30

(画像:角川文庫版のクリスマス・ストーリーのアンソロジー全二巻『贈り物 クリスマス・ストーリー集1』、『クリスマスの悲劇 クリスマス・ストーリー集2』)

・デイモン・ラニアン『ブロードウェイの出来事』加島祥造/訳 新書館

(1977)

→『ブロードウェイ物語2 ブロードウェイの出来事』加島祥造/訳

新書館(新装版)(1987/12/1)

(画像:デイモン・ラニアンの本=加島祥造/訳<ブロードウェイ物語>短編集(新書館・刊)『野郎どもと女たち』『ブロードウェイの出来事』『ロンリー・ハート』『街の雨の匂い ブロードウェイ物語 4』と新潮文庫『ブロードウェイの天使』加島祥造/訳、『ガイズ&ドールズ』田口俊樹/訳、の六冊)

(以下、略)

●星を目当てに見つけた納屋には妊産婦が……

●工場の事務所の強盗事件

●ブロンディは金を返して……

●三人の賢者

●山形孝夫『読む聖書事典』から「三人の博士」

*山形孝夫『読む聖書事典』ちくま学芸文庫 2015/12/9

●原題「The Three Wise Guys」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回も冒頭のみの転載です。

冒頭以下は、見出しのみで本文は省略させていただきました。

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

レフティやすおの楽しい読書378号-告知-クリスマス・ストーリーをあなたに~(14)-2024-デイモン・ラニアン「三人の賢者」

--