3月23日土曜日、「国際競争力強化 酒類4コンソーシアム合同シンポジウム」に参加しました。場所は本郷の東京大学、主催は広島の酒類総研。「コンソーシアム」:ある目的を達成するために、複数の団体や企業が参加してつくられた共同事業体。

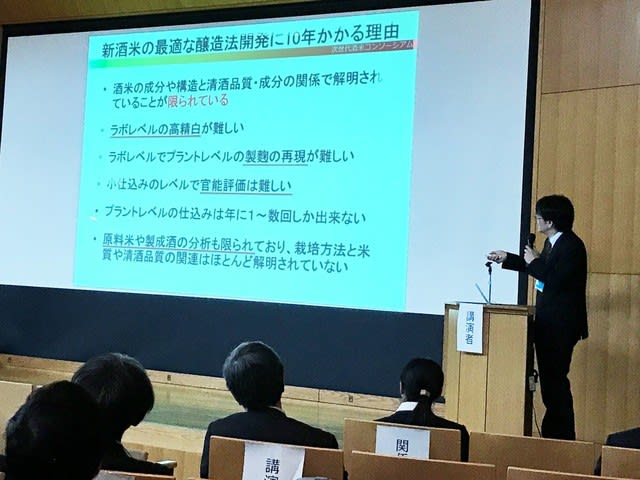

その1:「次世代酒米」コンソーシアムの発表。山田錦を超える酒米の開発や、海外の嗜好の調査が目的。兵庫県のほか、京都・石川・栃木・山口の各県や酒蔵が参加。これは、新しい酒米の開発は通常10年仕事(だが、期間を短縮する工夫をした)というスライド。

その2:「圧力生酒」コンソーシアムの発表。400MPaを掛けるそうだが、酵母は死滅しても、酵素活性は残るので苦労したそう。新潟薬科大学の研究。大日本印刷社のPETボトルが使われている。

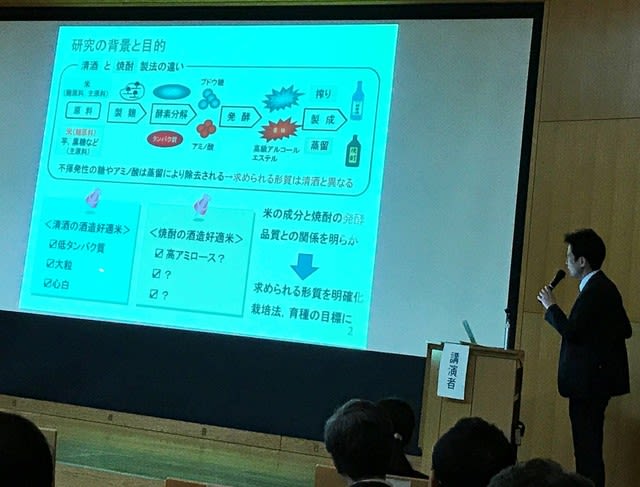

その3:「焼酎用麹米低コスト栽培」コンソーシアムの発表。宮崎の日本の最大手芋焼酎ブランドの場合、芋は南九州産の確保ができているが、麹米は地元では賄いきれず、全国から集めているそう。その現状を打破するのが目的。このスライドは、清酒用の麹米は求められる適性が明確だが、蒸留酒である焼酎の麹米はまだ明確でない部分がある、という説明。

その4:「日本ワインの競争力強化」コンソーシアムの発表。このスライドのように、「日本ワイン」は国内消費の4%程度に過ぎない。コンソーシアムのテーマは、栽培、醸造、気象ICTの3分野の開発と実証試験。

講演の後は、エントランスホールで、成果物のお酒の試飲を兼ねた交流会。清酒・焼酎・ワインの人たち、そして栽培・醸造・マーケティングの人たちが一堂に会するのは珍しい。なお、講演が行われた「弥生講堂」は、天井や柱の写真で分かる通り木造建物。優れた建築デザインで2000年に寄付で竣工したそうだ。地下鉄駅から徒歩1分という事もあり、東大でも最も人気の高い講演場所だそう。

最後にこれは、懇親会で提供された次世代酒米コンソーシアムに協力された蔵元のお酒リスト。黄桜、本田商店、数馬酒造などの名前が見える。通常、酒類の学会は清酒、焼酎、ワインなど別々に行われますが、このような酒類横断的な発表会は新しい発想に結びつく可能性がある、とても有意義な試みだと思いました。

代表取締役 喜多常夫

最新の画像[もっと見る]

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その② ルーツ機械研究所製編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前

-

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前

FOOMA JAPAN 2024に出展その① 輸入機編

2週間前