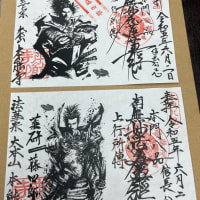

2009年の正月に彦根城で飾られた甲冑は井伊直幸の物でした。

直幸のこの甲冑の大きな特徴は、やはり兜にある御幣の前立てです、ぜひご覧ください。

と言うわけでで、今回は直幸のお話をご紹介します。

井伊直幸(なおひで)は、七代藩主・井伊直惟の三男です。

彦根藩では、父の直惟が藩主の座を弟・直定に譲った為にその後の井伊家の当主は直定の子孫に引き継がれる筈でした。

実際、直定の子・直賢が藩主の有力候補になっていたのです。

このため直幸は早くから出家していたのですが、後に書く様々な家督相続の問題から還俗し控屋敷の尾末町御屋敷に住むようになったのです。

この時に直幸は“直英”という字を使っていました。

直定が病弱を理由に直英の兄である直に家督を譲った事で、直英は兄の補佐としての人生を考えたのかも知れません。

しかし、たった60余日で直が亡くなってしまい、藩主の座は再び直定へと戻ったのでした。

このままなら、今度は直英に藩主の話が来るかも知れない・・・

そう考えていた直英の予想に反して、早期隠居を望んでいた直定が後継ぎに指名したのは宇和島藩主・伊達村候の弟・伊織だったのです。

この報せを聞いた直英は怒ったのですが側近に宥められました。

結局、直定の望みは幕府に却下され直英が世継ぎとなったのです。

25歳の時でした。

世継ぎ決定後、すぐに藩主の座を譲られて十代藩主に就任した直英の目標は直定を超える事だったのかも知れません。

宝暦10年(1760)、将軍の名代で天皇に拝謁した事を無上の喜びと考えて名前を“直幸”に変えますが、その読み方は“なおひで”のままにしました。

藩主就任後は新田開発と領民への慈悲を心がけ、その文書でよく使われた言葉は「仁燐(思いやりの気持ち)」だったそうです。

この頃、幕府は田沼意次が台頭する田沼時代でした。

田沼意次は、十代将軍・徳川家治に重用された人物で、その権力は大きかったのですが有力大名を門閥に組み込んでいたのです。

井伊家でも、直継系の与板井伊家当主・直朗の正室は意次の次女でしたし、直朗の娘を直幸の養女に迎え、直幸の息子・直廣は直朗の養子になっていたのです。

また、直幸の正室・伊予も与板から迎えられていました。

つまり、直幸は間接的に田沼意次の門閥に入っていたのです。

そして、直朗は意次の力で西ノ丸若年寄に就任していました。

安永8年(1779)そんな意次が次の将軍として期待していた家治の嫡男・家基が18歳で急死します。

天明4年(1784)3月24日、田沼意次の嫡男・意知(若年寄)が江戸城内で佐野善左衛門に刃傷され2日後に没

意次と意知の二人三脚で進められていた幕政が多忙となり11月に直幸を大老としたのです。

意次は、開国を目指した人物でしたのでその政治のためにも大老の権力を欲したのかも知れませんね。

この為、後世の史家・小説家の殆どは直幸を「江戸期で唯一大老に相応しくない人物」と評価されてます。

田沼時代と言えばその終焉は天明の大飢饉と浅間山の噴火ですね、東北地方では10万人以上が亡くなったとも言われ、フランス革命の遠因にもなったこの災害は国内でも多くの餓死者を出しましたが、彦根藩では一人の餓死者を出す事も無かったのです。

これには直幸の後継ぎだった直富の活躍が大きかったと言われています。

天明6年8月20日、徳川家治が亡くなりますがその死は隠されて田沼意次は失脚します。

2年後には田沼意次死去、同じ月には井伊直富が25歳で急死してしまうのでした。

松平定信が幕政の中心になった寛政元年

2月8日、田沼時代に老中首座であり続けた松平康福が死去

同月20日、直幸が亡くなったのです59歳でした。

定信の後ろには、十一代将軍・家斉の父・一橋治済の姿が見え隠れします。

この時の遺恨が、直幸の孫・直弼が将軍継嗣問題に関わった時に多少の影響を与えたとも考えられますね。

また開国の精神も意次―直幸のラインから直亮や直弼に引き継がれていったとも考えられますね。

ちなみに直幸は、自分が育った尾末町御屋敷を始めとする控屋敷に住む藩主一門の教育制度を強化します。

直弼の教育もこの直幸の制度の賜物でした。

そして、直幸が育った尾末町御屋敷こそが、後の埋木舎なのです。

直幸のこの甲冑の大きな特徴は、やはり兜にある御幣の前立てです、ぜひご覧ください。

と言うわけでで、今回は直幸のお話をご紹介します。

井伊直幸(なおひで)は、七代藩主・井伊直惟の三男です。

彦根藩では、父の直惟が藩主の座を弟・直定に譲った為にその後の井伊家の当主は直定の子孫に引き継がれる筈でした。

実際、直定の子・直賢が藩主の有力候補になっていたのです。

このため直幸は早くから出家していたのですが、後に書く様々な家督相続の問題から還俗し控屋敷の尾末町御屋敷に住むようになったのです。

この時に直幸は“直英”という字を使っていました。

直定が病弱を理由に直英の兄である直に家督を譲った事で、直英は兄の補佐としての人生を考えたのかも知れません。

しかし、たった60余日で直が亡くなってしまい、藩主の座は再び直定へと戻ったのでした。

このままなら、今度は直英に藩主の話が来るかも知れない・・・

そう考えていた直英の予想に反して、早期隠居を望んでいた直定が後継ぎに指名したのは宇和島藩主・伊達村候の弟・伊織だったのです。

この報せを聞いた直英は怒ったのですが側近に宥められました。

結局、直定の望みは幕府に却下され直英が世継ぎとなったのです。

25歳の時でした。

世継ぎ決定後、すぐに藩主の座を譲られて十代藩主に就任した直英の目標は直定を超える事だったのかも知れません。

宝暦10年(1760)、将軍の名代で天皇に拝謁した事を無上の喜びと考えて名前を“直幸”に変えますが、その読み方は“なおひで”のままにしました。

藩主就任後は新田開発と領民への慈悲を心がけ、その文書でよく使われた言葉は「仁燐(思いやりの気持ち)」だったそうです。

この頃、幕府は田沼意次が台頭する田沼時代でした。

田沼意次は、十代将軍・徳川家治に重用された人物で、その権力は大きかったのですが有力大名を門閥に組み込んでいたのです。

井伊家でも、直継系の与板井伊家当主・直朗の正室は意次の次女でしたし、直朗の娘を直幸の養女に迎え、直幸の息子・直廣は直朗の養子になっていたのです。

また、直幸の正室・伊予も与板から迎えられていました。

つまり、直幸は間接的に田沼意次の門閥に入っていたのです。

そして、直朗は意次の力で西ノ丸若年寄に就任していました。

安永8年(1779)そんな意次が次の将軍として期待していた家治の嫡男・家基が18歳で急死します。

天明4年(1784)3月24日、田沼意次の嫡男・意知(若年寄)が江戸城内で佐野善左衛門に刃傷され2日後に没

意次と意知の二人三脚で進められていた幕政が多忙となり11月に直幸を大老としたのです。

意次は、開国を目指した人物でしたのでその政治のためにも大老の権力を欲したのかも知れませんね。

この為、後世の史家・小説家の殆どは直幸を「江戸期で唯一大老に相応しくない人物」と評価されてます。

田沼時代と言えばその終焉は天明の大飢饉と浅間山の噴火ですね、東北地方では10万人以上が亡くなったとも言われ、フランス革命の遠因にもなったこの災害は国内でも多くの餓死者を出しましたが、彦根藩では一人の餓死者を出す事も無かったのです。

これには直幸の後継ぎだった直富の活躍が大きかったと言われています。

天明6年8月20日、徳川家治が亡くなりますがその死は隠されて田沼意次は失脚します。

2年後には田沼意次死去、同じ月には井伊直富が25歳で急死してしまうのでした。

松平定信が幕政の中心になった寛政元年

2月8日、田沼時代に老中首座であり続けた松平康福が死去

同月20日、直幸が亡くなったのです59歳でした。

定信の後ろには、十一代将軍・家斉の父・一橋治済の姿が見え隠れします。

この時の遺恨が、直幸の孫・直弼が将軍継嗣問題に関わった時に多少の影響を与えたとも考えられますね。

また開国の精神も意次―直幸のラインから直亮や直弼に引き継がれていったとも考えられますね。

ちなみに直幸は、自分が育った尾末町御屋敷を始めとする控屋敷に住む藩主一門の教育制度を強化します。

直弼の教育もこの直幸の制度の賜物でした。

そして、直幸が育った尾末町御屋敷こそが、後の埋木舎なのです。