例年ならば11月の末には初雪が観測されるのですが、金沢では昨日17日に例年より18日遅い初雪が観測されたようです。

今年は秋から気温が高めに推移していますが、さすがに12月の中旬ともなれば北陸独特の空は鉛色の雲で覆われて、前夜から雪や霰混じりの雨が断続的に降っています。

現役時代ならば、そんなお天気の朝でも時間通りに起床して渋滞の道を職場に向かったものですが、リタイヤしてからはそんな寒い日は家に籠ってパソコンの前に座っている時間が長くなります、昨日は年賀状の図案を考えて印刷したりで1日が終わってしまいました。

そんな訳でこの時期は出掛ける所もなくてblogのネタの無くなったので、今日は11月の初めにドライブで行って来ました、小矢部市の桜町遺跡のことを少し書きます。

桜町遺跡は石川県から富山県に向かう県境の倶梨伽羅峠を越えた小矢部市に有ります、国道8号線の峠のトンネルを越えて桜町に入ります、そこにはJOMONパークの看板が目に入りました。

JOMONパークは発掘した遺物を展示しているプレハブの展示場がありますが、発掘現場の様子を見たくて100mほど離れた現地に行ってみましたが、すでに発掘が終わって埋め戻されていました、右側には国道8号線を走る車が見えます、発掘の跡には背丈ほどの雑草が茂っています、その昔、この地は山から川が流れて、その岸辺に縄文時代の集落がありました、ここの桜町遺跡は年代測定によるとおよそ8000年前の縄文早期から、弥生時代に移るおよそ2300年前までの5700年もの間、狩猟や自然の恵みを採集して生活していた痕跡が発掘されています。

現地の表示板です、私は左下の看板の前にいますが、右側の道路は国道8号線です、この山間に川が流れていて水にも恵まれ、周囲は栗やドングリの林に囲まれていた様です、秋には木の実を採集し、森で狩りをしたり川で魚を取って暮らしていたのでしょうが、縄文人には住みよい場所だったようです。

そんな場所でも5700年の間には気候変動も有ったと思います、それを知恵を出して乗り越えて持続的に対応してきた古(イニシエ)の人達の生活力には感服します。

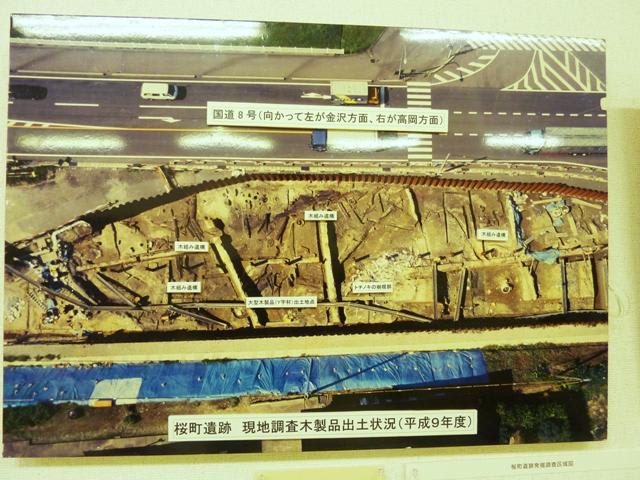

平成9年(1997)の発掘の様子です、上の道路が国道8号線です。

木の実の貯蔵に使った貯蔵穴は岸辺に数か所掘られていて、中にはクルミなどが残った状態でした、秋に収穫した木の実を冬に蓄えて計画的に消費していたようです。

ドングリや栃の実はアクを抜くために水の中に木材で囲った貯蔵庫を作って、水につけて貯蔵していたようですが、長期間水につける事でアクを抜いていたのでしょう。

出土した山菜のコゴミの拡大写真です、発掘された時は緑色の色彩が残っていたようです、春には山菜を食べていたのでしょう。

展示館には沢山の土器が展示されていました、色々な形のものがありましたが、用途によって使い分けたのでしょう、前にテレビで見た事がありますが土器がすすけて黒く変色しているものは火の上に乗せて中の物を煮焚きするのに使用した形跡のようです、最初は狩猟や採集で得た物を生で食べていたものを5700年もの間に食べ方も変わったのでしょう、、魚や動物の肉、山菜等を調理して食べるようになったと想像できます。

狩猟に使用した石斧です、一つ一つ手造りした物で石の質や形状の違ったものが沢山出土したようです。

展示場とは別の工作室に市民の方が造った桜町遺跡のジオラマがありました、発掘された資料を元に当時の縄文の人たちの暮らしを復元したものです、ジオラマを見てから改めて出土物を見たら、縄文の人達が残した出土物が蘇って8000年前が身近に感じられました。

同じ展示場に展示されていた桜町遺跡の近くで小矢部川の支流の渋江川左岸の臼谷岡村遺跡の縄文土器です、今から5000年~4000年前の縄文中期の土器ですが、ほぼ同じ年代の桜町遺跡の土器にはみられない模様が施されていて芸術性に富んだ土器です。

この土器は形状が変っていて現在でもグットデザイン賞をもらえそうな土器です、果物などを盛りつけたら素晴らしい器になりますが、中が黒く変色しているので上から吊るして火にかけて調理をしたか、吊るして燈明をともしたのかな?、想像が膨らみます。

先日、NHKのスペシャル番組で「アジアの巨大遺跡」という番組が放送されていました、カンボジアのアンコールワット、ミャンマーのバガン遺跡、中国の秦の始皇帝稜と兵馬俑、それに我が日本の三内丸山遺跡、を見ましたが、三内丸山遺跡の縄文文明が世界的に驚かれていることは、本格的な農耕を行わづ狩猟と採集を生活の基盤としながら縄文時代という一万年もの持続可能社会を築いたことです。

ここ桜町遺跡も5700年も同じ場所で生活を持続したことは驚くべきことだと思いました、5700年ということは当時の縄文人の平均寿命が何年だったか分かりませんが、仮に50年とすれば114代の間、生活基盤を築いていたことになります。

暇つぶしにドライブで行ったところで思っていなかった縄文時代のことを知ることが出来ました。

ご訪問ありがとうございます、コメント欄は誠に勝手ながら閉じさせていただきます。

今年は秋から気温が高めに推移していますが、さすがに12月の中旬ともなれば北陸独特の空は鉛色の雲で覆われて、前夜から雪や霰混じりの雨が断続的に降っています。

現役時代ならば、そんなお天気の朝でも時間通りに起床して渋滞の道を職場に向かったものですが、リタイヤしてからはそんな寒い日は家に籠ってパソコンの前に座っている時間が長くなります、昨日は年賀状の図案を考えて印刷したりで1日が終わってしまいました。

そんな訳でこの時期は出掛ける所もなくてblogのネタの無くなったので、今日は11月の初めにドライブで行って来ました、小矢部市の桜町遺跡のことを少し書きます。

桜町遺跡は石川県から富山県に向かう県境の倶梨伽羅峠を越えた小矢部市に有ります、国道8号線の峠のトンネルを越えて桜町に入ります、そこにはJOMONパークの看板が目に入りました。

JOMONパークは発掘した遺物を展示しているプレハブの展示場がありますが、発掘現場の様子を見たくて100mほど離れた現地に行ってみましたが、すでに発掘が終わって埋め戻されていました、右側には国道8号線を走る車が見えます、発掘の跡には背丈ほどの雑草が茂っています、その昔、この地は山から川が流れて、その岸辺に縄文時代の集落がありました、ここの桜町遺跡は年代測定によるとおよそ8000年前の縄文早期から、弥生時代に移るおよそ2300年前までの5700年もの間、狩猟や自然の恵みを採集して生活していた痕跡が発掘されています。

現地の表示板です、私は左下の看板の前にいますが、右側の道路は国道8号線です、この山間に川が流れていて水にも恵まれ、周囲は栗やドングリの林に囲まれていた様です、秋には木の実を採集し、森で狩りをしたり川で魚を取って暮らしていたのでしょうが、縄文人には住みよい場所だったようです。

そんな場所でも5700年の間には気候変動も有ったと思います、それを知恵を出して乗り越えて持続的に対応してきた古(イニシエ)の人達の生活力には感服します。

平成9年(1997)の発掘の様子です、上の道路が国道8号線です。

木の実の貯蔵に使った貯蔵穴は岸辺に数か所掘られていて、中にはクルミなどが残った状態でした、秋に収穫した木の実を冬に蓄えて計画的に消費していたようです。

ドングリや栃の実はアクを抜くために水の中に木材で囲った貯蔵庫を作って、水につけて貯蔵していたようですが、長期間水につける事でアクを抜いていたのでしょう。

出土した山菜のコゴミの拡大写真です、発掘された時は緑色の色彩が残っていたようです、春には山菜を食べていたのでしょう。

展示館には沢山の土器が展示されていました、色々な形のものがありましたが、用途によって使い分けたのでしょう、前にテレビで見た事がありますが土器がすすけて黒く変色しているものは火の上に乗せて中の物を煮焚きするのに使用した形跡のようです、最初は狩猟や採集で得た物を生で食べていたものを5700年もの間に食べ方も変わったのでしょう、、魚や動物の肉、山菜等を調理して食べるようになったと想像できます。

狩猟に使用した石斧です、一つ一つ手造りした物で石の質や形状の違ったものが沢山出土したようです。

展示場とは別の工作室に市民の方が造った桜町遺跡のジオラマがありました、発掘された資料を元に当時の縄文の人たちの暮らしを復元したものです、ジオラマを見てから改めて出土物を見たら、縄文の人達が残した出土物が蘇って8000年前が身近に感じられました。

同じ展示場に展示されていた桜町遺跡の近くで小矢部川の支流の渋江川左岸の臼谷岡村遺跡の縄文土器です、今から5000年~4000年前の縄文中期の土器ですが、ほぼ同じ年代の桜町遺跡の土器にはみられない模様が施されていて芸術性に富んだ土器です。

この土器は形状が変っていて現在でもグットデザイン賞をもらえそうな土器です、果物などを盛りつけたら素晴らしい器になりますが、中が黒く変色しているので上から吊るして火にかけて調理をしたか、吊るして燈明をともしたのかな?、想像が膨らみます。

先日、NHKのスペシャル番組で「アジアの巨大遺跡」という番組が放送されていました、カンボジアのアンコールワット、ミャンマーのバガン遺跡、中国の秦の始皇帝稜と兵馬俑、それに我が日本の三内丸山遺跡、を見ましたが、三内丸山遺跡の縄文文明が世界的に驚かれていることは、本格的な農耕を行わづ狩猟と採集を生活の基盤としながら縄文時代という一万年もの持続可能社会を築いたことです。

ここ桜町遺跡も5700年も同じ場所で生活を持続したことは驚くべきことだと思いました、5700年ということは当時の縄文人の平均寿命が何年だったか分かりませんが、仮に50年とすれば114代の間、生活基盤を築いていたことになります。

暇つぶしにドライブで行ったところで思っていなかった縄文時代のことを知ることが出来ました。

ご訪問ありがとうございます、コメント欄は誠に勝手ながら閉じさせていただきます。