橿原考古学研究所に附属する博物館を見学しました。

特別展は「蘇我氏を掘る」

博物館を入るとすぐに巨大なジオラマがあり、奈良県大和盆地にある遺跡の位置を示すスイッチを押すと、地図上のランプが点灯します。

驚くほど多くの遺跡が存在していることが一目瞭然です。

蘇我氏特別展の展示物は撮影禁止だったので、写真はありません。

写真がないと、記憶がもはや曖昧でどんなものが展示され、何を訴えていたかなどはっきりとは思い出せません。

直前の研究所講演会で聞いた「藤ノ木古墳」、盗掘されずに発見された、から出土した鞍金具(国宝)が大きくて立派でした。

”・・当時の先進技術が蘇我氏の台頭の一助になったと考えられている。また、仏教が伝来した際にそれをいち早く取り入れたのも蘇我氏であったとされる。これは、朝廷の祭祀を任されていた連姓の物部氏、中臣氏を牽制する為の目的も有ったと推察される” (引用:Wikipedia )

さて、常設展示室は、殆どのものは撮影可能です。

石器時代から、縄文、弥生、飛鳥、平城京などと、予想以上に展示物が多く、とても丁寧に作られていました。説明もよく書かれていたのですが、閉館時間が迫っていたので、駆け足で見て歩きました。

石器。

二上山は奈良県と大阪府の府県境にある山ですが、良質の硬い石材が取れ多くの石器が出土しています。

工具や武器にもなり、調理ナイフとしても使用されています。

埴輪や大きな土器の展示物があります。儀式などに使用されたのでしょう。

こんな大きな土器を焼くには大きな窯と燃料が必要です。そのような技術は早くから進歩していったのです。

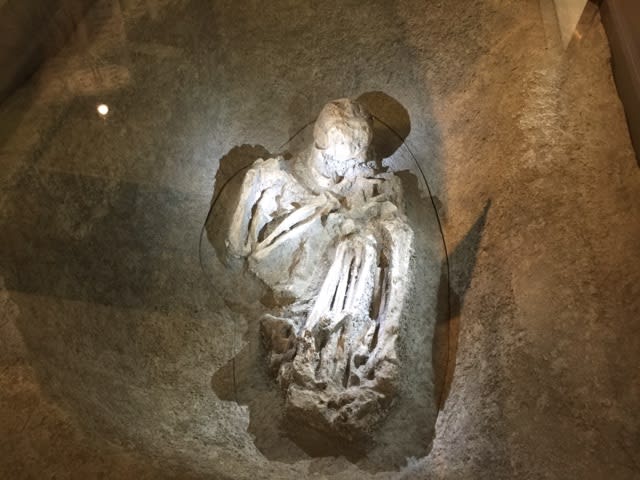

甕棺、埋設された人の骨です。

これも巨大な土器。

研究所の土器復元作業所にもありました。出土した欠片を使い、紛失した場所は現代の粘土で補填されています。

鉄の工具や武器。

金属技術が一段と進歩してきます。

鉄の刀。当時は最強の武器なのでこれを入手した部族が勢力をもったことでしょう。

防具、鎧も鉄が強い。

埴輪。

馬の造形、表現力がすばらしい。

銅鏡。

微細な細工がはっきりと現れています。

鉄の鎧。強いけれど重そうです。

飾りのついた靴。

復元されたレプリカが玄関ホールにありました。飾りは金ピカです。

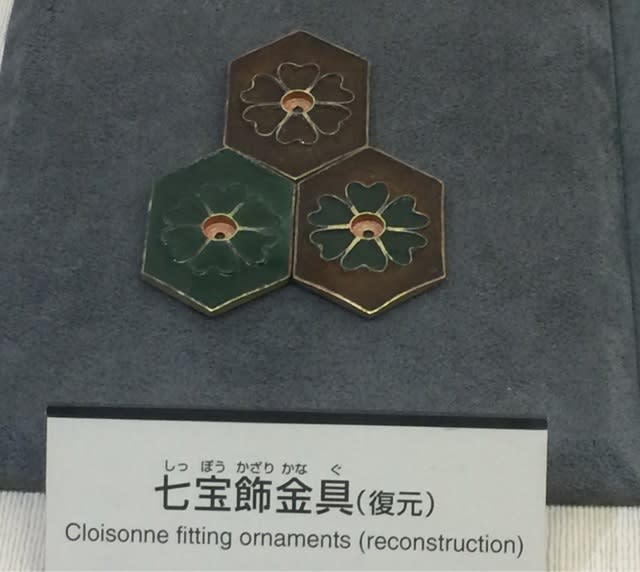

復元された飾り物。

巫女さんなどの宗教的目的でしょうか。

木簡が多数展示してあります。

納品書のような記述もあって、時間がればゆっくり読んで当時を想像してみたいと思いました。

なんと七宝の技術が完成していました。