このところ毎回、前置きが長い。

そのほとんどは、言い訳。

今回も例外ではない。

2月中旬の2回の大雪で行動が制限され、予定が崩れた。

都内23区で代わりのネタを探すことにした。

見つけたのが、三囲神社(墨田区向島)の石碑群。

さほど広くもない境内の、いたるところに石碑が立っている。

その数、60基超。

境内面積比率では、都内1,2位ではなかろうか。

石仏写真を撮り歩いていて、ついでに石碑も一応おさえている。

しかし、フアイルに放り込んだままで、改めて見直すことなどない。

原因は明らかで、石碑の文章が読めないからです。

漢文の素文は、まったくお手上げ。

仮名なら読めそうだが、変体仮名となるとそうはいかない。

いい歳をして、誠にみっともない話で、なさけなくて恥ずかしい。

そんな私が、石碑を取り上げていいものか。

石碑の写真を並べるだけでは能がないので、何とかして読んでみたい。

三囲神社の石碑の解説本はないか、墨田区の図書館で探してみた。

あったのです。

墨田区教育委員会刊行の『墨田区文化財調査報告書5-10』。

三囲神社の全石碑の読み下しと解説が載っています。

うれしいことには、三囲神社自身が出している『三囲の石碑(いしぶみ)ー矢羽勝幸著』があることも分かりました。

早速、神社の社務所で購入。

こうして準備万端、念願の石碑をテーマにしたブログの作成へ。

(以下、したり顔で断定的に記述しているのは、すべて上記2冊の受け売りです。ご了承の上、お読みください)。

「三囲」神社は「みめぐり」神社と読む。

まずは、由来から。

「夫れ古は邈(ばく)たり。文は徴するに足るもの無し」(そもそも昔は遠くなった。文献として参考になるものは何も残っていない)との書き出しで始まる「弎匝山祠の碑」がある。

文書はないが、口伝えでは、と断っての由来は、

「弘法大師が、この地で投げた梅の実が梅樹となった。再び通りかかった空海は、この梅ヶ原に祠を建てた。いつの間にか、祠は寂れたが、通りかかった三井寺の僧源慶が、霊夢に感応して祠を再興すへく土を掘ったら、壺が出てきて、中から白い狐が現れ、三度穴を回った。だから三囲稲荷というようになった」。

稲荷社だから狐が祭神かと思うが、実際は、宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)、田の神が祭神です。

それにしても、空海とは。

古代日本では、神も仏も渾然一体となっていたのだなあ、と痛感します。

境内には「三囲神社由緒碑」がもう1基ある。

その文中に「京都の巨商三井家江戸に進出するや三囲大神の信仰篤く当家の守護神と仰ぎ」とあり、「三井総元方、三井銀行、三井物産、三井鉱山、三越」の会社名が載っている。

そういえば、「三囲」は「みつい」とも読める。

三井グループがスポンサーというのだから、宮司は大船に乗った気分だろう。

境内には三井関連のものが溢れている。

最も目立つのは、三越のライオン像。

変わった狛犬だなと近づいてみたら、ライオンだった。

閉店した池袋三越から移送してきたという。

ライオンの隣の巨大な直方体の台石は、江戸時代から明治まで三越の前身三井呉服店にあったもの。

客に出すお茶の湯を沸かす銅壺が、この台石の上にのせられていた。

「店の向こうの端には,銅製の風雅な装置があった。これは湯沸し、換言すれば茶を熱する物である。一人の男が絶えずそれに付き添って茶をつくり、茶碗に注ぎ込む」(E・Sモース『日本その日その日』より)

「ゑちごや三井なにがし。この神をしんじんして。しゃうばいいよ~はんじゃうして。今ににっさんの手代おこたりなし」(江戸名所図会)

なお、銀座三越屋上の三囲神社は、向島本社からの分祠です。

三越屋上の三囲神社(奥)

三井関連の事物は他にもいくつかあるが、以下省略。

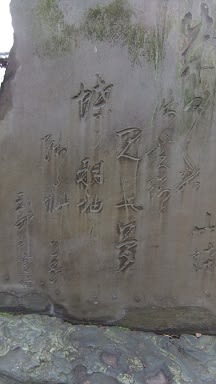

数多い石碑の中でも、特筆すべきは、其角の句碑だろう。

三囲神社の名を天下に高らしめた其角の夕立の句碑が本殿前にある。

「此御神に雨乞する人にかはりて

游(ゆ)ふだ地(ち)や田を見めぐりの神ならば

(夕立や) 晋其角」

<三囲神社の祭神よ その名の通り田を見巡って豊作をもたらす神であるならば、この広前で雨乞いをする農民たちや私の祈りを聞き入れて、ぜひ夕立を降らせてほしい>

其角が自ら編集した句集『五元集』には、

「牛島三囲の神前にて雨乞するものにかはりて

夕立や田を見めぐりの神ならば

翌日雨ふる」

と、其角本人は、雨が降ったのは翌日だとしている。

其角が雨乞いの句を読んだら雨が降った、という噂は江戸中を駆け巡り、伝説となった。

その一つ、『江戸砂子温故名跡誌』では、こう書かれている。

「宝井其角といふ俳諧の点者。游船にいさなはれ。此川きしに至るときに。太鼓鉦を以当社騒噪すゆへを問に。此ほとの旱魃にて雨を祈ると云。同船の輩。其角に対して曰。和歌を以て雨を祈るためしあり。俳諧の妙句を以て雨ふらせたまへとののめきけれは。其角ふと肝にこたへ一大事の由事かなと。正色赤眼心をとちて。

夕立や田も見めくりの神ならは

と書きて。社に納む。一天俄に曇て。人々僂船に帰らさるうち。雨車軸をくたす。世によく知る処なり。」

翌日ではなく、句を納めたら直ちに大雨になったことになっている。

どんどん話が大きくなる。

伝説の典型例か。

注視すべきは、文芸を祈祷の手段として用いる習俗が、元禄期にはまだ生きていたということ。

其角は大まじめにこの句を奉納していたのです。

「大まじめに」と書いたのは、洒落の美学を俳諧に持ち込んだ其角には、「まじめ」は似合わないから。

『三囲の石碑(いしぶみ)』を読んで驚いたのは、俳句を詠んだ古川柳の中でも其角の「夕立や」がダントツの1位だということ。

世の中は広い。

其角三囲吟川柳を探索し続ける学究がいるのです。

『俳句を詠んだ川柳』の著者鴨下恭明氏によれば、其角の雨乞い句を扱った古川柳の数は、なんと270点に上るのだとか。

270点全部は、転載できないので、10句ほど載せておく。

一句ぎんずるとかすかにごをろごろ

ふり出して其角の頭痛全快し

いい日和けちをつけたが手柄なり

筆を取る其角にそらも墨をすり

江戸中の蛇の目をさます名句なり

其角がほまれ鳥居まで丸洗い

句をほめるように蛙はなき出し

拝殿におのが手柄の雨やどり

きつい事人をぬらして礼をうけ

十七で稲をはらませ名を残し

こうしてみると其角の「夕立や」の句は、人口に膾炙していたことがよく分かる。

古典でもないのに、どうしてみんな知っているのだろうか。

それにしても、江戸の人たちの諧謔の心に改めて感心する。

パロデイの背後に見え隠れする故事来歴、古典の造詣の深さにも驚いてしまう。

ここで、ちょっと寄り道。

「其角がほまれ鳥居まで丸洗い」

三囲神社の鳥居は、隅田川の船から見ると土手から少し顔を出して、風情があった。

江戸っ子の感性では、こよなく美しいものに見えたらしい。

現在の鳥居。木立に沈み込んで見えにくいが、スカイツリーの左にある。

芝居の書き割りや踊りの背景になくてはならないものでした。

三めぐりの鳥居思わせぶりに見え(柳樽)

三囲神社は、ちょうど、浅草側の山谷堀と向き合っています。

三囲神社側から山谷堀を見た景色。

山谷堀は、柳橋からの遊客の中継地、吉原への日本堤の起点として船宿が密集していました。

言問橋がなかった頃、三囲神社へと客を運んだのは、山谷堀の船宿「竹屋」の船。

逆に山谷堀に行きたい時は、「竹屋ァー」と対岸に向かって叫ぶと、「おーい」と返事があって、迎えの船が漕ぎ寄せるという仕組み。

墨田区郷土資料館「桜咲く向島堤」模型

船宿を鳥居の内で呼ばるなり

竹屋呼ぶ口を押える左褄

<竹屋を呼ぼうとする客の口を、芸者がそうはさせまいと押さえている。

自分を見捨てて、客が吉原に行こうとするのを阻んでいるかのようだ>。

吉原がらみのこととなると、解釈されても、理解が難しい。

江戸の人たちなら、十人が十人分かっていたに違いない。

本筋に戻そう。

境内には、其角の句碑がもう1基ある。

山吹も柳の糸のはらミかな 晋其角

<三月も三十日を迎え春ももうすぐ終わりである。山吹も花を散らし、柳の糸も葉を繁らせて大きくはらんでみえる>

句碑はないが、三囲を詠んだ其角の句がもう一句あって、こちらの方が有名。

早稲酒や狐呼びだす姥が許(もと)

本殿の東、白狐祠の朱色の鳥居列の中央に坐す翁と媼の石像を詠んだ句。

白狐塚を守る老夫婦がいて、白狐に願い事がある人は老夫婦に頼んで、呼び出してもらった。

狛犬の位置に白狐。たれ目がいい。

他人が呼んでも姿をみせない。

老夫婦亡きあと、吉原の太夫「花扇」が石像を奉納したという。

其角の句碑の話が長くなった。

もちろん、他にも句碑は沢山ある。

中でも突出した著名俳人といえば、西山宗因か。

白露や無分別なる置きどころ

浪速天満 梅翁西山宗因

<白露はその宿るところが美しい花であろうと汚れた汚物の上だろうとまさに無分別にその玲瓏のみを横たえ露は露自らの美しさで輝いている>

句碑は二つの石が合せられていて、右に「白露や」の句、左に芭蕉、其角、許六などの宗因を褒める文章が刻されている。

句碑の建立者・素外が自らの師を喧伝するためにこうした形式をとったものとみられている。

すこし長いが、素外の思いを受けて、全文を載せておく。

去来抄に、先師芭蕉翁常に曰、宗因なくんば我々の俳諧今以(もって)貞徳のよだれをねぶるべし。宗因は此道中興開山也と、いへり。雑談(ぞうだん)集に其角云、露といふ題は案じてはなるまじき也。しら露の発句観念のうへにかけてはいろへがたし。また、この翁に仇なる句なし、とも書り。またみなし栗に、宗因、嵐雪、其角が三夕の吟あり。歴代滑稽伝に許六云、露の発句は古今なきものなり。後代宗因ほどの句言い出すべき作者ありとも覚えず、鼻祖梅翁世に聞こえし名吟多く、依て諸集に出ず。就中此句他門にても(以下左側面に続く)殊に称賛せし事上のくだりの如し。爰(ここ)に予の門人誰れかれ今や其の言葉を碑(いしぶみ)して此三囲の広前に建るに及て己等が鄙唫(ひぎん)をも左右に双(なら)べ仰ぎ願う。当流の俳諧永世益(ますます)栄(さかえ)ゆかむ事を。

光あれ石瓦にも露の玉 一陽井 素外

世に高し音なき露のその聞え 谷氏女 素塵

大江 岡野寛之書

石工 中慶雲

(右側面)

武蔵野の花や小草も露の恩 補助 福井藩 一夏井奇峰

露は松に琥珀と凝るや句の工ミ 発起同志連 一礼井 治百

つゆてらし西山の月は入るとても 百瓜圓秋策

をきようぞ露ははかなき物ながら 森住氏母 素好

爰(ここ)にをく露やこのうへ幾千秋 宣月

されば今にたもツ露あり言葉の花 一老井 寛之

宗因は、連歌師。のち俳諧に転じ、談林派の棟梁となるも蕉風に追いやられる形で再び連歌に戻る。素外は、談林派七世。

『三囲の石碑』で著者矢羽勝幸氏は素外を評して、こう書いている。

「俳人たるものすべからく蕉風俳人であることを誇りとした時代に、蕉風以前の談林を鼓舞し、建碑に出版に奮闘した素外の努力と勇気は賞揚するに足るが、宗因の真価を説くのに何でこうも蕉風作家の評価に頼らねばならなかったのか、はなはだ疑問である」。

石碑になじめないのは、読めないのが最大原因ですが、もう一つの要因も無視できません。

碑文が褒賞する主人公をまったく知らないこと。

その世界の第一人者であっても、その世界以外の人は誰も知らないのが普通でしょう。

ましてや江戸時代の人ならば、なおさらのことです。

どんな立派な人でも、知らない人には興味が持てないのは当然のことです。

三囲神社の石碑で一番多いのは、句碑。

その数14基。

其角や宗因は名前ぐらい知ってますが、(あるいは、名前しか知りませんが)、あとの11基は、名前も知らない俳人ばかりです。

しかし、今回の趣旨は、「三囲神社の石碑を読む」ですから、一応、誰の、どんな句か、全部、掲載しておきます。

私が興味が持てないのですから、みなさんはもっと持てないことでしょう。

どんどん早送りしてくださって、結構です。

松風のしびれしびれて霙かな 葛哉

〈松風が凍って、ついには霙となって降ってきた〉

「しびれ」は、長野、高知、徳島などで使われる方言で、ものが寒さのために凍るの意。

山口葛哉(かっさい)は江戸日本橋馬喰町の人で、一茶の所属していた俳諧結社葛飾派の俳人。

遠波や春の月夜を載せてよる 對松館

〈この隅田川の対岸より寄せ来る波は、春の美しい月をいただくようにしてやって来る〉

對松館は俳号ではない。おそらく大名ではないかと矢羽氏は推測しています。

とし頃此神にまふでて年の豊なることを祈る

世の中に誠を聞や田植うた 八十翁 村吉

〈虚業の多いこの世の中に汗水流して働くことの真実を、田植え唄に聞くことができた〉

碑裏の刻文によれば、村吉は村田吉右衛門。三囲神社の崇敬者で長寿をその信仰のたまものと考え、さらなる長寿を祈っての建碑となったもの。

発句塚だが、どこにも発句は刻まれていない。

碑下に埋めてあるのではないか、とは矢羽氏の推測。

はなの雲にこころの月のやどり哉 月の下さくら

〈月が雲にしばらく隠れるように、雲に例えられる一群の桜花に私の心も吸い寄せられる〉

作者不詳。

夜はもとの蛙にわたす田うた哉 老鼡肝

〈昼は農民たちが唄っていた田植え唄も夜はもとの蛙たちにバトンタッチされ、ここ三囲神社のまわりは、夜も昼もにぎやかなことだ〉

老鼡肝は本名穂積義親。永機とも号し、江戸座の点者となり其角堂六世を称した。永機の号を継いだ長男善之は、三囲神社境内に其角堂を設け、俳と茶に遊ぶこと二十年、俳人としても明治旧派の大御所となり、父を超えた、と言われています。

水音や花の白雲冴かへる 林甫

〈余寒がぶり返した今日、近くの隅田川の音も遠くの白々とした桜の色もひときわすみ透って感じられる〉

「冴え返る」は、春になっていったんゆるんだ寒さが再びぶり返すこと。

作者の履歴は不明だが、明治3年刊『俳諧明治八百題』に、「林甫 東京今川橋 庭庵」がある。

きぬぎぬの浅黄桜と見しや夢 山蝶

蝶の羽袖に残る艸の香 三升並書

山蝶は、魚河岸に住む一般人だが、かなりの粋人。脇句を付け、碑面を揮毫した三升は、九代目市川団十郎。裏面の碑文は劇作家河竹黙阿弥により校合されている。団十郎が「報恩のこころざしをのべ、親友の交わりを厚うせん」と書いていることから、かなりの歌舞伎通だったようだ。

辞世 陽炎や其きさらぎも遠からず 蘆明庵五休

五休は、新吉原の妓楼の主人。幕末期の遊俳として令名が高かった。この辞世句の揮毫は、老鼡肝の長男其角堂七世永機です。

蝶わたる日和となりぬ隅田川 素石

素石は、本名、木村正幹。長州藩士で明治になり京都府典事、のち三井物産副社長。素石の句碑があるのは、三井家と三囲神社の関係から。

夢に見れば死もなつかしや冬木風 木歩

碑裏には「大正拾参念九月一日震火の一周年に於いて」の文字。

関東大震災で避難した向島枕橋付近で、木甫は27歳の命を絶った。この碑は友人一同により建立されています。

これまでの句碑の作者紹介は、私なりに大幅にはしょってあるが、この木歩については、矢羽勝幸『三囲の石碑』をそっくりまる写しにしておく。

「木歩は本名富田一。明治30年4月14日、向島三丁目の鰻屋の四子に生まれたが、二歳の時小児マヒを患い、生涯歩行困難になった。弟も生まれながらに聾唖者であった。

我ら兄弟の不具を鰻売るたたりと世の人の云ひければ

鰻ともならである身や五月雨 木歩

隅田川 の洪水被害により二人の姉は芸者として苦界に身を沈め、一家を支えた。

やがて木歩は、友禅型紙彫刻師のもとへ丁稚奉公に出たが、兄弟子に虐待され、その孤独をいやすために俳句を覚えた。小学校を出ていないために文字はカルタとメンコで覚えたという。

妹、弟と相次いで肺結核で亡くし、自らも感染、その「死神の憑いた」家をすてて向島須崎町、寺島玉乃の井と転々とした。その間、貸本屋を開きほそぼそながら生計をたてた。

貸本屋をいとなみ一年に及ぶ

なりはいの紙魚と契りてはかなさよ

病み臥して啄木忌知る暮の春

など木歩の作品は日常の生活詠に秀作が多い。

三囲神社の句碑は、死の翌年、表門に近い場所に建てられた。小さいながら主張することの大きい碑の一つである」。

句碑をいくつも紹介しては来たが、それぞれの句に惹かれることはなかった。

しかし、木歩の作品には心動かされた。

木歩を知っただけでも、この企画は、私には有意義でした。

彼の句集を読んでみるつもりです。

このブログの一記事の容量は、約2万字。

現在1万5000字だから、残り4分の1しか残されていない。

三囲神社境内の石碑62基の内、句碑14基を紹介しただけでまだ48基もある。

せめて、川柳、狂句、狂歌くらいは扱いたいが、多分、途中で一杯になり、中途半端になりそうなので、今回は句碑の紹介だけにしておくことにします。

いずれ近いうちに、「三囲神社の石碑を読む(2)」をアップするつもりですが、句や歌、書を除くと絵画、生け花、演劇、音曲、囲碁、柔術、料理と各界著名人の顕彰碑ばかり。

見知らぬ人の顕彰碑ほどつまらないものはない。

どうしようか、思案投げ首です。

残りのスペースがちょっとあるので、付け足しを。

三囲神社の裏の墨堤とその桜について。

墨堤とは、隅田川の堤のこと。

「春のうららの 隅田川

のぼりくだりの 船人が

櫂(かひ)のしづくも 花と散る

ながめを何に たとふべき 」

滝廉太郎の「花」は、墨堤の桜を歌った歌です。

墨堤は、江戸庶民のこよなく愛した行楽地でした。

「きさらぎの末よりやよひの末まで、紅紫翠白枝を交えへ、さながら錦繍を晒すが如く、幽艶賞するに堪へたり。またすみれ、れんげ草盛りの頃は、地上に花氈を敷くが如く、一時の壮観たり」と「江戸名所図会」は、その春景色を称えています。

とりわけ桜が見事なのは、向島堤。

最初に桜を植えたのは、八代吉宗でした。

享保2年(1717)に、まず、100本の苗木を植え、15年後の享保17年には、三囲神社から木母寺まで、桜121本、桃28本、柳17本を植えさせました。

特筆すべきは、この桜並木の維持には、民間人の継続した力があったこと。

大蔵喜八郎と成島柳北が白鷗社を設立して名勝の維持を呼びかけ、安田善次郎らが出資、村民一丸となって約4キロの花街道を完成させます。

要した歳月は、170年。

花のトンネルは明治になってから。

江戸時代は、土手の傾斜にむしろを敷いて、飲み、かつ踊ったのでした。

花の山幕の膨れるたびに散り

花なら花さ遊びなら遊びとさ

花にめで月に浮れておん出され

飲まぬやつ一日拝む花の山

江北へ桜を植えておもしろし

墨堤の桜の葉を使用した名物桜餅

今年の花見は、向島の墨堤に行くつもりです。

≪参考図書≫

◇矢羽勝幸『三囲の石碑』平成13年

◇墨田区教育委員会『墨田区文化財調査報告書5-10』

◇鶴見誠『隅田川随想』平成5年

◇稲垣史生『江戸を歩く』

◇工藤寛正『江戸の芭蕉を歩く』