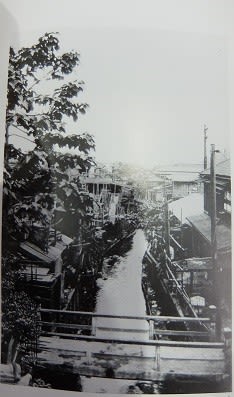

道の向こう側は、東大農学部という場所に西教寺はある。

この写真は、東大農学部の塀を背に撮ったもの

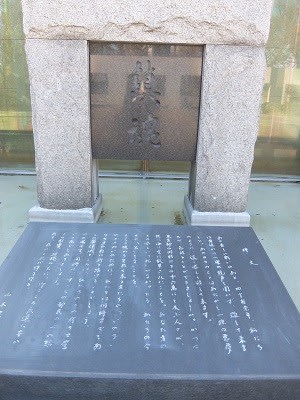

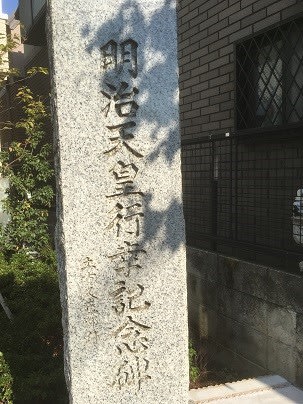

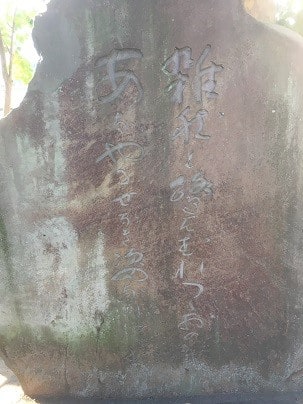

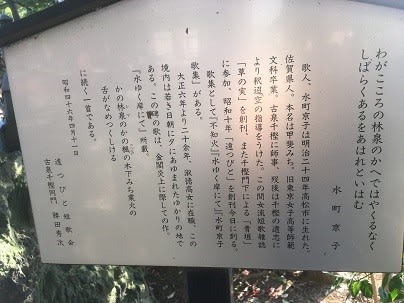

本堂前に2基の石碑が立っている。

左は「坊主亀」、

右は「消防組松島彦八翁寿蔵碑」。

どうやら「加賀鳶」(江戸時代、加賀藩前田家が江戸藩邸で召し抱えておいた鳶職人で編成した火消し。装束が美麗で、大藩召し抱えの特権意識を持ち、一般の町火消しとの間で争いが多かった。-コトバンク-)の人物にまつわる石碑のようで、私にはまったく手に負えないので、参考資料『文京の碑1997・文京ふるさと歴史館友の会』の解説文をそのまま借用しておきます。

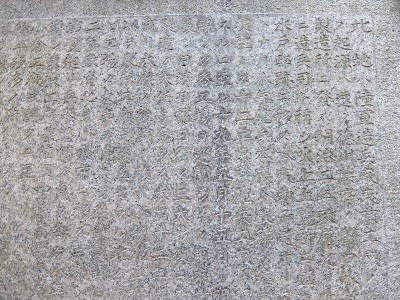

「消防組坊主頭」の碑は、1873年(明治5年)5月松島彦八が実父時川亀吉のために建立したもである。

時川亀吉は通称を坊主頭といい、長年加賀鳶をやった人でその勇みぶりは、放牛舎桃林の『東京侠客伝』にも登場する。

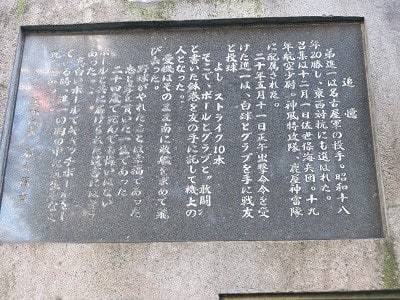

「消防組松島彦八翁寿蔵碑」(寿蔵とは、生前に自分で作っておく墓の意)は、「坊主亀」のすぐ右隣に建てられているもので、右横に「明治40年11月建之」とあり、下の台石には「第四区一番組、五番組」と彫られている。

松島彦八は、幼くして加賀鳶家お抱えの鳶、松島家の養子となった。1858年(安政5)年鳶人足、1863(文久3)年纏持ち、消防第四大区第一組小頭より組頭を務め、江戸っ子気質の権化、加賀鳶最後の人といわれながら、1927(大正元)年10月28日死去した。

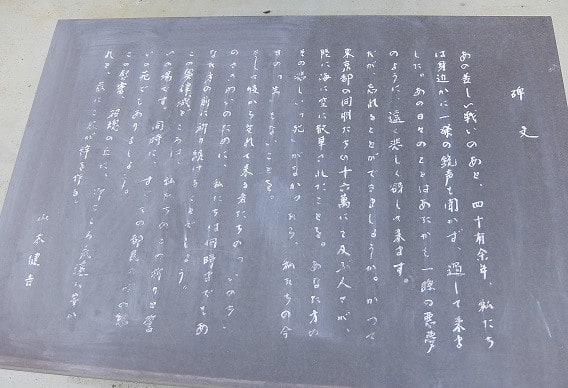

有名な加賀鳶と町鳶の喧嘩については、町火消頭取から奉行所に出された申し立て訴状に、次のように記されている。

「当正月十に日、上野御山内出火之節、尾張様へ加州様お抱え鳶之者有之、右取扱いに私共立入内済相整、先月二十三日私和談仲直の手合をいたし候処、其節仲人共口上申演立腹、翌二十四日朝、た組頭取彦八、松太郎、れ組同平治郎、つ組同斧次郎、右同人共宅相こわし歩行候に付、な組人足共も騒立、加州様お抱え鳶五人之者宅打こわし候儀に付、本郷湯島辺十八町若い者共取扱に立入、双方相こわし、諸道具箱膳和談掛合罷在候内、加州様お抱え鳶二十二人お暇出候間云々」

事件は、上野山内火災の折、加賀鳶と尾張火消の出入りで、尾州家人足六人を斬り捨てたことが発端となって、町鳶の喧嘩に発展していったが、加賀方の仲介役として彦八以下四名が入り、騒ぎが収まった。

この時、時川亀吉が頭を丸めて(坊主になり)仲裁に入り、和解が無事成立した。こうして役所からご褒美を戴いたので、これを記念してこの碑を建てたという説もある。

。

。