畑野から松ヶ崎へ。

長谷寺を過ぎるとやがて小倉の集落に入る。

県道を左に折れると5基の石碑がある。

遠い背後に物部神社が見える。

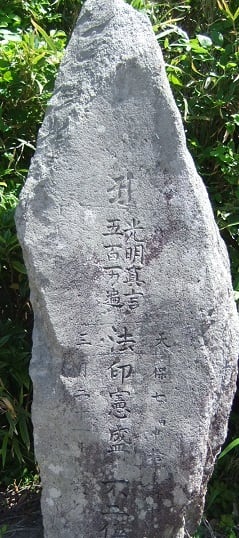

この石碑群に注目するのは、5基のうち3基に「餓死」の文字が読めるからです。

向かって右端の石碑、中央に「為餓死病死有縁無縁霊魂之法界平等利益也」とあり、右に「宝暦十一辛巳年 施主 当村男女等」、左に「六月 修善日達 願主 定賢 建外」と彫られています。

江戸時代、佐渡には3回の大飢饉があった。

宝暦と天保と嘉永。

宝暦の飢饉は、宝暦5,6年(1755-56)。

寛延の一揆が収束してわずか5年後のこと。

「空前絶後の」という形容句がぴったりの大飢饉でした。

宝暦11年(1761)建立ということは、、宝暦の飢饉での餓死者、その5回忌ということになります。

右から2番目と左端の石碑は、両方とも「嘉永七年建立」で、「為餓死百回忌菩提」の文字があります。

何百人もが餓死した大惨劇を村人たちは100年間、語り伝えてきた、ことが分かります。

それとは別な建立目的があった、という人もいます。

飢饉に見舞われるのは、先の事変での不慮の死者に対する供養が足りなかったからだ、という考えが当時はあったんだとか。

だから、嘉永2年(1849)から毎年続いた自然災害による凶作に慄いて、嘉永7年(1854)、宝暦の飢饉の餓死者供養の百万遍供養をしたのではないか、これは畑野町史の見解ですが、面白いので紹介しておきます。

碑が巨大な自然石であるのは、その重さが地下の災厄を招く悪霊を沈めると信じられたからなのだそうです。

では、空前絶後の宝暦の大飢饉とは、いかなるものだったのか。

被害が最大だった小倉村と猿八村では、370人もの餓死者が出たとの記録があります。

現在の猿八村。耕地整理されて水田一枚一枚が広い。昔は畳1,2枚の千枚田だった。

死者が相次ぐという究極の不幸は、同時に、新たな問題を生み出しました。

労働力の減少!

翌春、耕作されないまま放置された田んぼが出現します。

猿八村での一番の大百姓、徳兵衛家は長男を残して一家全員餓死。

イメージ映像(本文とは無関係です)

その長男を引き取った小倉村の親類は、1町5反の田の引き受け手を探すが見つからない。

当時、1町歩を超える田は価値ある財産、引き受けてがないなどとは、信じられないこと。

それほど働き手がいなかったのです。

「村方ご相談の上、誰人にても入替なさるべく候(誰が耕作しても文句はいいません)」という証文を、小倉村の親類は猿八村の名主に提出しています。

「握り飯田」と云う言葉は、握り飯と交換した田という意味ですが、この頃、できた言葉だそうです。

耕作者不足は、奉行所にとっても深刻な問題でした。

年貢の減収に直結するからです。

実は、幕府は寛延の事件のあと佐渡支配の体制を奉行+代官に強化しました。

年貢徴収業務を奉行所から切り離し、代官所で厳格に行うことにしたのです。

宝暦の飢饉時の代官は、藤沼源左衛門と横尾六右衛門、奉行は石谷清昌でした。

年貢徴収に辣腕をふるうべく来島した代官たちを待っていたのは、この耕作放棄田問題。

彼らは、日当を支払って人足を駆り集め、小倉村26町7反歩の作付けをします。

猿八村も同様でした。

村人が飢えていれば、農作業は進まない。

援助米を男一日2合、女1合を与えることにし、年貢の減額も行いました。

小倉村の物部神社の境内社「藤源神社」の祭神は、なんと代官藤沼源左衛門。

藤源神社(小倉村)

あまりの不条理、不合理、支離滅裂に言葉を失います。

猿八村の法華堂にも、不条理な石碑があります。

法華堂(猿八村)

大正15年建立の「藤沼源三郎君碑」がそれ。

「150遠忌」とあるから、150年間、救いの神として、村人は彼を崇めてきたのでした。

しかし、「救いの手」も、内実は年貢徴収体制の再確立の為だったことは明白です。

そもそも餓死の遠因は、寛延の一揆の原因となった急激な年貢の増徴にありました。

増徴で限界まで耐えていた百姓の「体力」が、飢饉により一挙に崩壊したのです。

奉行所が蒔いた種を奉行所がしぶしぶ刈り取っただけの「善政」なのに、村人の「お上」意識は、藤沼代官を神に祀り上げるのでした。

そんな「善政」でも、しかし、ないよりはあった方がいい。

空前絶後の宝暦の飢饉でも一揆が起きなかったのは、こうした「善政」があったからでした。

歴史に「たら、れば」を持ち込むのは邪道であることを承知の上云うのですが、「もし、石谷奉行、藤沼代官体制が続いていたら、明和の一揆はなかった」かもしれません。

天領佐渡の弱点は、奉行や代官が徳川幕府という江戸の本社から佐渡支社に転勤してくることにありました。

CG江戸城天守閣

彼らの任期は短く、その目はいつも本社に向いて、島民に向けられることは少なかったのです。

明和元年(1764)、代官の下役・御蔵奉行として赴任した谷田又四郎は、その典型的転勤族でした。

彼の役目は、年貢納入の監督・指揮。

その杓子定規で人情味のない仕事ぶりに、事件は起きた。

明和3年(1766)夏、佐渡は大雨と洪水に見舞われ、国仲一帯は海のようになった。

必然、米質は悪い。

八幡村など4村が納入した年貢米を、谷田は、米質が悪いからという理由で、その全部を突き返します。

百姓たちは、相川で場所を借り、6日間、242人手間をかけて青米やクズ米を取り除き、新しく俵ごしらえをして再納入しました。

相川・大工町

しかし、検査に合格したのは、56俵の内41俵だけ、15俵は、また、突き返されたのです。

しかもその際、「こんな米が受け取れるか」と庭に米をばらまいたことが、村人たちの怒りを買いました。

このニュースはあっという間に島中を駆け抜け、不穏な空気が広がります。

「これまで御蔵奉行のなされ方に御座候ては、とても村方百姓共相立ち候儀に御座なく候、とてもこの侭にては村々絶え果て候間、江戸表へまかりいで・・・」

30カ村の村役人から佐渡奉行にこんな願書が提出されます。

奉行所へ押しかけようと息巻いている平百姓をなだめすかしているが、それも限界に近いというのです。

翌明和4年(1767)も、雨続きの天候に虫害が大発生、「御年貢は申すに及ばず当座の夫食に差支え」る村々が続出する。

しかし、谷田は「虫付きによる本年の不作については年貢の減免は一切行わない」と招集した村役人に申し渡し、更に「米質の悪いものは受け取らない」と念を押します。

反応は、村々への回文となって現れました。

出所不明だから、怪文書とでもいうべきか、10月下旬のころです。

「近年当国両支配(奉行所と代官所)と成られ物事一同ならず、御取箇(年貢)つよく相増し、かように末々相成り候ては一国の百姓立ゆかず候間」「来る11月4日暮れ六つ時国中の男子15歳以上50歳までの者は相川に押し寄せ」「御蔵方、御代官を打ちつぶし、御奉行様と地役人によって治政下さるよう訴えよう」と呼びかけるもの。

ここで「打ち毀し」の文字が初めて登場する。

打ち毀しをする御蔵方谷田又四郎の館へは「四方より梯子をかけ、屋根より破り申すべし」とその段取りも具体的。

次いで御代官屋敷を打ち毀し、「御城(佐渡奉行所)の御門前にて、一同大音に御願い、御願いと申すべし」。

勿論、「御願い」するのは、年貢の減免だが、御蔵奉行の館を打ち毀しておいて、それが聞き入れられると思っていたのだろうか。

それとも打ち毀しの強硬手段を伴わなければ、上訴は叶わないと踏んでいたのか。

注目の11月4日夜、相川では何事も起らず緊迫のまま朝を迎えた。

翌5日、10人、20人と連れ立って百姓たちが弾誓寺へ集まるも、リーダー不在のまま、何をするでもなく散会して、一揆は不発に終わります。

駆け込み寺弾誓寺(相川)

なぜ、リーダーは現れなかったのか。

集まった人数の少なさに決起をためらったのか。

寛延の一揆の死罪判決が脳裏をよぎったのか。

誰がリーダーだったのか、そうした推測資料もありません。

とにかく明和の一揆はこの日、実質的に終わったことになります。

打ち毀しは不発に終わったものの、成果はあった。

「いかような痩米にても滞りなく御受け取りなされ候」、年貢米納入基準が格段に甘くなったのです。

名指しで打ち毀し宣告をされ、さしもの谷田又四郎もびびったのでしょうか。

島民事情には疎くても、徒党の怖さは知っていたと見える。

これで一件落着、島は平静を取り戻すかに見えた11月18日、三宮村の三宮大明神の鰐口の綱に結わえられた一枚の紙が、さらなる事件の発端となります。

三宮大明神(畑野・三宮)

「御年貢米延納の誓願について協議するため、来る11月23日、栗野江村加茂大明神に集合すべし」。

差出人は無記名でした。

この一枚の紙切れの内容がどのように村々に伝わって行ったのか気になる所ですが、5日後の11月23日、加茂大明神に集まったのは、74カ村の代表者たち。

加茂大明神(栗野江)

島民の、この集会に対する期待の大きさが人数にでています。

この日は、これまでの経過と各村の代表者が紹介され、訴状の内容を検討しあい、3日後の26日、最終決定をすることにして散会します。

26日は、まず惣代を選出。

選ばれたのは、小倉村の重左衛門、瓜生屋村・仲右衛門、後山村・助左衛門、舟下村・五郎右衛門、畑野村・文左衛門、畑野村・藤右衛門、それに長谷村・遍照坊智専の7人。

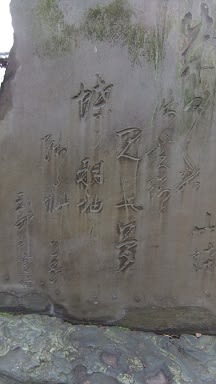

明和義民の碑(長谷・旧遍照坊跡)

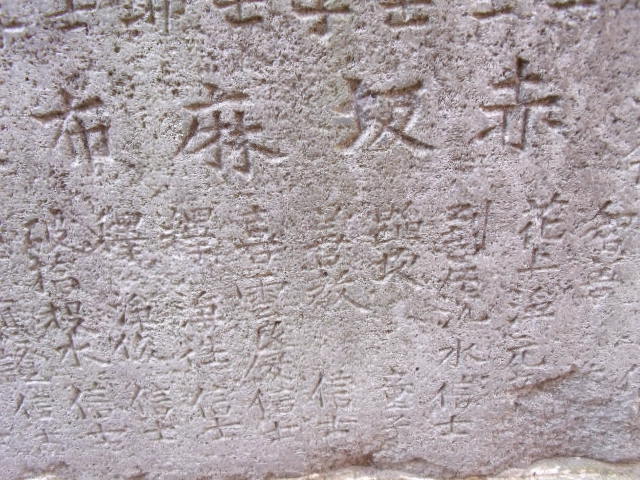

上段右から、小倉村 重左衛門殿 小倉村 重五郎殿 舟下村 五郎右衛門殿 瓜生屋村 仲右衛門殿

下段 畑野村 藤右衛門殿 畑野村 文左衛門殿 後山村 助左衛門殿 大正三年八月建之

この日決定した訴願の内容を遍照坊・智専が清書して、12月1日、畑本郷村観音堂で調印する運びとなります。

訴願のメインは、寛延元年(1748)からわずか3年で8700石も増えた年貢をもとに戻すこと。

寛延の一揆では、同じこの訴願を、幕府は頑として認めませんでした。

「其の儀相叶わず候わば、又ぞろ方便を以て相願い申すべく相談致し候」。

この場合の方便とは、打ち毀しの意。

認めなければ実力行使も辞さないと百姓たちは強気の姿勢に出ます。

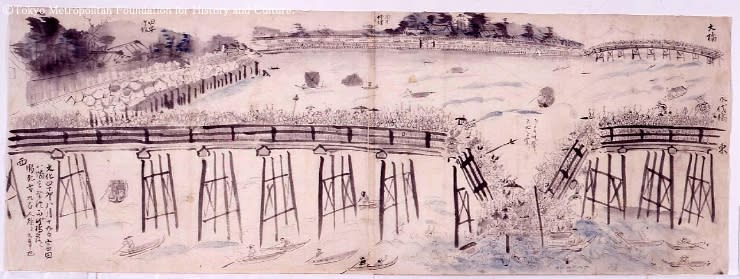

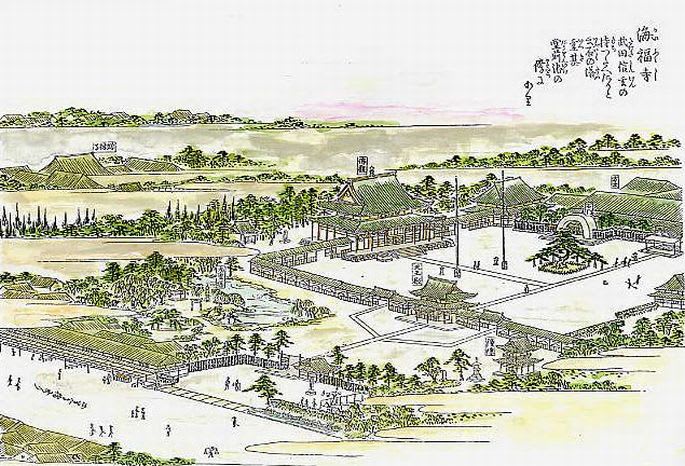

HP「歴史の情報蔵」から無断転用

寛延の一揆からわずか18年、注目すべきは「お上に陳情する」から「叶わずば毀すぞ」への変化。

大きく、急激に時代は、揺れ動いていました。

奉行所も素早くアクションを起こす。

間諜から入手した惣代名簿をもとに、その夜、全員を逮捕。

明和の一揆は、強訴する前にジ・エンドとなったのです。

逮捕はしたものの、奉行所はその扱いに慎重でした。

下手なことをして、百姓たちの不平不満のマグマを刺激することを怖れたからです。

逮捕者の吟味は、翌5年5月から始まるのですが、その間、不作で困窮する島人に救援米を施し、かねて不評で廃止を求められていた代官制の廃止にも応じます。

そして判決。

打ち毀しを平気で口にする百姓パワーを前に、奉行所がいかに及び腰であったか、その証左みたいな判決でした。

百姓惣代は全員無罪、釈放。

一人、遍照坊・智専のみ死罪を申し渡されます。

「(此者儀去る亥年田作虫付に付き徒党強訴可致廻文謀計を以取拵)此者儀、去る亥年田作虫付に付き、徒党強訴すべき廻文謀計を以て取り拵えへ、右書面に相川表勤役の者御約宅打潰す旨、竹鑓、梯子、斧などを持出し候様相認め、不得心の村方へは火をかけ焼払うべく相触れ候に付、百姓共相川へ罷出候所存にも相成り、其の上国中百姓願と偽り、数ケ条不法の儀相認め強訴致し、願の通り相叶わずば、陣屋下へも火を掛け申すべき旨、公儀をも恐れず法外の儀共相打ち、御制禁之徒党強訴を企て、其の後栗野江村加茂明神社へ百姓共寄合の節強訴件(くだん)の訴状下書き差出し、重々不届至極に付き明和七年三月二十一日死罪 以上」

御蔵奉行谷田又四郎の館打ち毀し計画のリーダーは、遍照坊智専であると決めつけているのが面白い。

リーダーが不明で決まらなかった、明和の一揆のジグソーパズルがこれで完成することになるが、遍照坊智専は頼まれて訴状を清書しただけで、リーダーでも何でもありませんでした。

村との軋轢を避けたい奉行所が、惣代長百姓らの処分に踏み切れず、智専一人に罪を負わせる構図を描いたのでした。

「智専は悪人」でなければならず、奉行所はそのイメージ作りにも精を出します。

「返済できない大借金がある」とする遍照坊の旦那衆の証言はその成果の一つ。

「其の後は段々寺中の者を御呼び出され、御吟味の様これあり、なかんずく小僧申し分悪敷、遍照坊此の儀にて罪重く相成り候」

ついには寺の小僧を呼び出して遍照坊の悪口を云わせる有様、でっち上げに余念がない。

一方、釈放された百姓惣代たちはどうであったか。

舟下村五郎右衛門は入牢直後、重病を理由に放免されます。

「五郎右衛門は、寛延の一揆でも活躍し、明和の一揆の張本人であったことはほぼ間違いがない。その人間を釈放することに佐渡奉行所の姿勢がよくあらわれている」。

田中圭一氏はその著書『天領佐渡(1)』で、このように述べています。

寛延の一揆の惣代たちと対照的に、明和の一揆の惣代たちには各人の顕彰碑がありません。

記録らしい記録としては、畑野村藤右衛門家に残された文書があるだけ。

藤右衛門は、後山村の助左衛門と共に、明和の一揆の首謀者と巷間噂された人物でした。

「明和四年ハ夏秋水害虫害交々臻リ大凶作トナリ。住民窮乏言語ニ絶シ、上納モ又意ノ如クナラズ。然ルニ時ノ代官催促過酷ヲ極メ、温情更ニ加フルナシ。此処ニ於テ二代本間藤右衛門遍説、義憤黙シ難ク、決然身ヲ呈シテ事ヲ起シ、一挙ニ弊政を改メ住民塗炭ノ苦ヲ救ワントス。(略)第二代本間藤右衛門遍説道照居士、明和訴訟事件の主唱者ニシテ(略)近傍五十餘村ノ重立ト栗野江ナル加茂社内ニ会議シ夫ノ事件ヲ起シタリ。(略)本間藤右衛門ヲ義民ト云フハ故ナキニテアラザルナリ。後世心スベシ」

明和7年(1770)3月21日、スケープゴート遍照坊智専は、釈尊の救世捨身に則り罪を一身に受け、泰然自若として般若心経を唱えながら斬に処せられた、と伝えられています。

HPフオト蔵「斬首直前のお伝」より無断借用

時も 同じ明和7年3月21日、あの悪代官谷田又四郎は、江戸に帰任すべく小木港で船待ち中でした。

明和一揆のもとが御蔵奉行谷田にあることは明らかです。

一揆の責めを一身に負って遍照坊智専が斬に処せられたとき、張本人谷田は涼しい顔で島を離れようとしていたことになります。

偶然の産物がもう一つ。

江戸・大塚の護国寺から提出されていた遍照坊智専の釈免願いが、幕府によって認められ、その赦免状を持参した役人は20日に佐渡に到着していました。

しかし、その役人は八幡村で宿を取ったため、赦免状は斬首に間に合わなかった、という言い伝え。

伝説とは、かく創られるという見本みたいな話です。

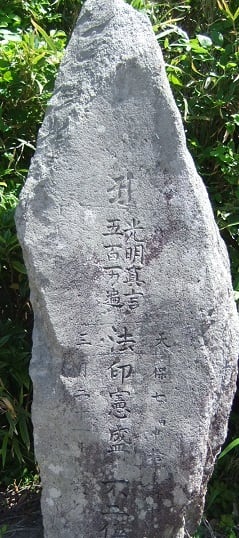

遍照坊智専の法名は「憲盛法印」。

墓は、長谷寺にあります。

長谷寺への参道石段の左側にある寺院が遍照坊。

本堂の右に立派な供養塔があります。

死後昇階したのか、僧階は「権大僧都」。

長谷寺の駐車場から100m、県道を左折して坂を上るとそこが旧遍照坊跡。

巨大五輪塔の高さは4.14m、佐渡で一番大きな石造物でしょう。

大正8年、法印憲盛150回忌を紀念して建立された五輪塔です。

百姓の身代わりになって死んでいった遍照坊智専を悼んで、島民は篤く手を合わした。

義民26人の中で、法印憲盛の供養塔が断然多いのも、むべなるかな。

全島で120基。

バス路線ごとの分布は、南線(両津ー新町ー佐和田)沿いに50基、本線(両津ー相川)26基、小木線(佐和田。ー小木)12基、河崎線(両津―片野尾)10基、赤泊線(佐和田―赤泊)9基、前浜線(小木―多田)7基。

全部を掲載しても無意味なので、意味合いと特徴のある供養塔をピックアップしてみた。

建立年代としては文政元年(1818)から天保15年(1844)のものが多い。

明和のものも30基ほどあるが、ほとんど明和7年3月21日、これは処刑日だから、建立は後年ということになります。

「 明和七庚寅

遍照坊法印憲盛塔

三月二十一日」加茂歌代開発センター前

旧遍照坊跡地の五輪塔は、150回忌だが、33回忌と50回忌の供養塔もあります。

それたけ長い間、島民から悼まれた義民だということになる。

三十三回忌碑(水渡田公民館)

南線の青木にある円慶堂には、五十回忌碑があるが、コケで読めない。

拓本すればいいのだが、その技術と時間がない。

読めないまま載せておく。

小倉の御梅堂にも文政2年(1819)建立の五十回忌碑がある。

小倉には真言宗の遍照坊の檀家が多かったはずだが、これは「南無妙法蓮華経」。

奉唱満首題一千部とあるから、「南無妙法蓮華経」を千回唱えたということか。

旧真野町浜中の十王堂には、「光明真言五百万遍 法印憲盛不二位」なる供養塔があります。

百万遍念仏と法印憲盛供養塔が合体したもので、このスタイルが断然多い。

百万遍念仏については、このブログ「NO57 佐渡の百万遍供養塔」http://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/348ff823fd63d6b9bcbf32481718e495

をご覧ください。

百万遍念仏は、集団で行われる。

集団で法印憲盛を供養するのには、2通りの意味があった。

法印憲盛が惨殺された翌年、佐渡は大虫害に襲われた。

稲穂を食い荒らすツマグロヨコバイを佐渡では「遍照坊虫」と呼びます。

遍照坊虫(ツマグロヨコバイ)

ツマグロヨコバイの大発生は法印憲盛供養が不十分だったから、その怨霊によるものだと考えた百姓たちは、「虫供養」、「虫念仏」と称して、百万遍念仏に精を出します。

もう一つは、集団示威行動としての百万遍念仏があります。

島民の義民に対する崇拝と感謝の念は篤く、各村々の堂では毎年念仏供養を欠かしませんでした。

しかし、お上に逆らった者たちを大っぴらに供養することは奉行所を刺激することになります。

そこで、豊作祈願の虫念仏と称して、公儀の目を欺いたのです。

お堂に掛けた義民の戒名を書き連ねた掛け軸の前で行われる虫念仏は、なんと今でも連綿と続けられていました。

「なんと」と書いたのは、続いているなんて思いもしなかったからです。

私は、昭和20年(1945)から昭和33年まで、つまり小学1年生から高校卒業後1年間まで佐渡・旧金井町にいました。

子供の頃、百万遍念仏を見たことがなかったので、国仲では廃れて、外海府でしか行われないようになったんだとばかり思っていました。

しかし、「佐渡の百万遍供養塔」を書くに当たって調べたら、小佐渡の海岸地帯では今でも行われていることが分かりました。

今回の「なんと」は、国仲でも虫供養の百万遍遍念仏が行われていることを知ったからです。

旧金井町新保に住む中学校の同級生Kくんの話では、隣近所7軒で構成する「念仏講」があり、義民の戒名を書き連ねた掛け軸を前に大数珠を廻しながら、念仏を唱えるのだとか。

掛け軸は各家持ち回りで管理して、年に数回「虫念仏」を行ったものだが、今は正月に1回行うだけだそうです。

まず「一国総代 長谷 遍照坊 上山田善兵衛 新保作右衛門 併せて26名 精霊頓証菩提のために」と唱えて、「南無阿弥陀仏」を108回繰り返し、最後に「願似此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆共成仏道」で締める。

寛延の一揆で死罪となった辰巳村の太郎右衛門や椎泊村の弥次右衛門ではなく、軽追放となった作右衛門の名前をあげるのは、地元新保の念仏講だから当然でしょう。

旧金井町では、新保だけでなく、貝塚や平清水でも、虫念仏は盛大に行われているそうで、そんな広くもない故郷のことなのに、知らないことだらけで、誠にもって情けない。

2014年(平成24年)2月4日新潟日報(写真は前日の宵祭りで行われた百万遍念仏)

77歳の人生のうち佐渡にいたのはわずか13年、しかも子供の頃ですから知らないことの方が多いのは当然です。

では、64年もいる東京は知っているか。

東京では、百万遍念仏なんてとっくに消滅していた、とばかり思っていたのに、違ったのです。

佐渡から帰って半月後、巣鴨の縁日へ行ったら、江戸六地蔵の真性寺がかまびすしい。

境内に入ってみたら、なんと大数珠を廻しての百万遍念仏の最中でした。

天保10年から、災い回避の大祈願として連綿と行われて来たイベントだそうで、東京のど真ん中で百万遍念仏があるなんて心底びっくり。

印象的だったのは、子供たちだけの数珠まわしがあったこと。

伝統的仏教行事が次の世代に受け継がれてゆく光景は感銘的でした。

≪参考図書≫

〇『畑野町史・総編 波多』昭和63年

〇田中圭一『天領佐渡(1)』刀水書房 1985

〇伊藤治一『佐渡義民伝』佐渡農事協会 昭和13年

〇小松辰蔵『佐渡の義民』佐渡観光社 昭和42年

〇北見喜宇作『課税の変遷と佐渡義民始末』金沢村教育会 昭和13年

〇祝勇吉『佐渡島内石仏・石塔など集大成(義民碑編)』昭和63年

〇山本修之助『佐渡碑文集』佐渡叢書刊行会 昭和53年