【記事作成日:2015/6/21、現地訪問日:2015/5/6】

このエントリでは、ヨサクの旅の最終区間となる土佐大正(四万十町)から中村市街地(四万十市)までの状況を記載しています。その他の区間については、インデックスページを参照ください。

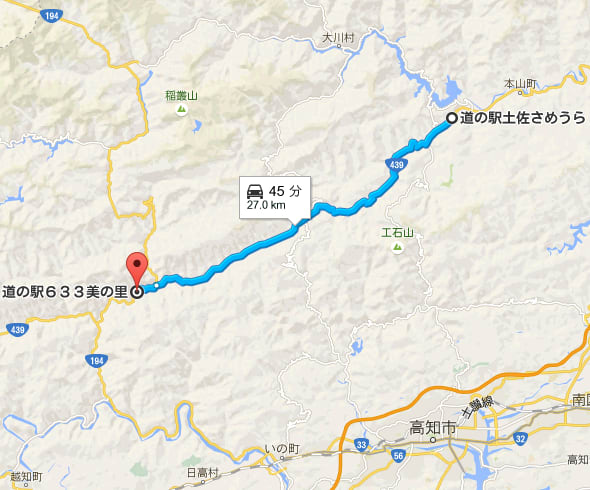

このエントリでの走行MAP (クリックでgoogle mapへ)

1. 大正から住次郎まで(杓子峠越え)

津野町から土佐大正まで南下してきたブログ主は、チェックポイントである道の駅四万十大正に15:25頃に到着し、ちょっと長めの休憩を取っていました。

長めの休憩を取っていた理由は、直前に走ってきた川沿いの区間が気力・体力をごっそり奪い去っていくような強烈な酷道であったために、くたくたになっていたこと(その9のエントリ参照)。そしてこの後に控えている杓子峠が「疲れている運転手に追い打ちをかけるような」と評される、ヨサクを代表する酷道であることは事前に調べてあったからでした。そのため最後のキツイ峠道に備えて、少しでも体力の回復を図っていたところでした。

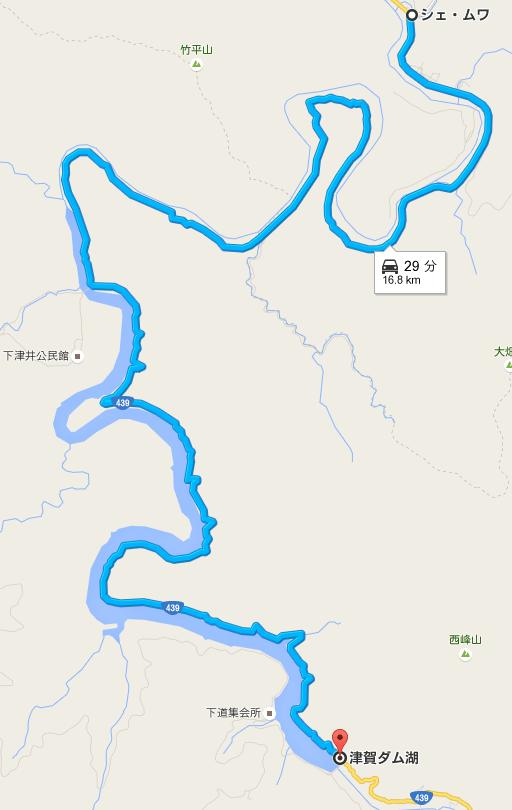

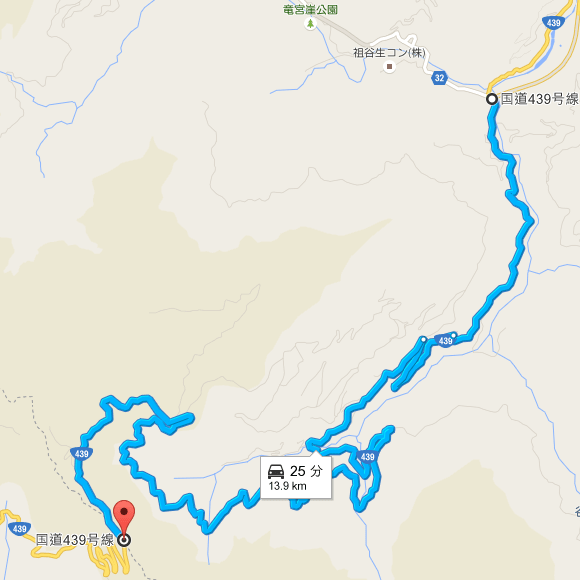

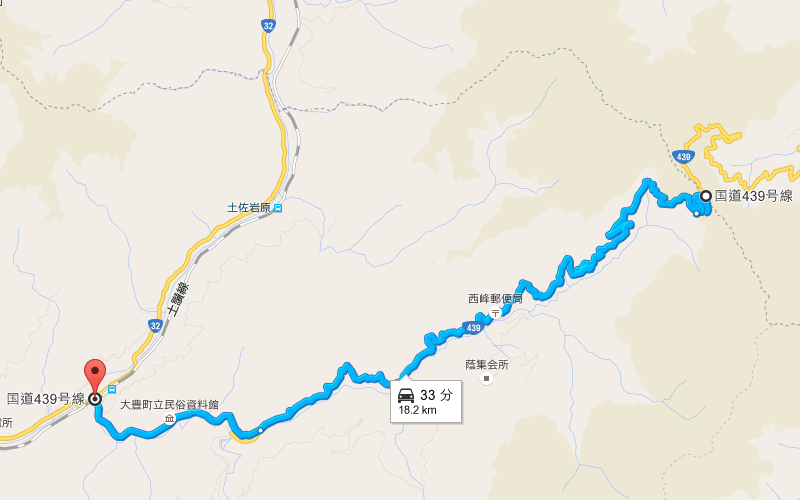

杓子峠前後の地図(大正→住次郎間)

杓子峠前後の区間は、このようなぐにゃぐにゃ道になっています。ブログ主ような人間はこのような地図を見るだけで、

「ああ、ここはきっとステキな道なんだろうなぁ~(震え声)」

と覚悟するようになります。

それに加えて再出発しようとした矢先に、横浜を出てから1000枚以上撮影し続けていたXF1(カメラ)が、この機種の持病とも言える「レンズ制御エラー」を吐いて死亡するというトラブルに見舞われます(半年ぶり2回目)。(;´Д`)

そのため

「こんなこともあろうかと、予備のデジカメを用意しておいた。」((c)真田技師長)

などとつぶやきながら、万が一のために持ってきていた Nikon COOLPIX S6400 (コンパクトデジカメ)をタンクバッグから取り出し、携帯の首掛けストラップに付け替えて再出発します。

しかしこのカメラは画質や応答速度はXF1に比べると今市で、それに加えて手ぶれ防止モードにしていても手ぶれのような失敗撮影になるケースが多々あるため、ブログ主はあまり信頼していないカメラになります(ピント合わせがアホの子のように思えます)。

何となく、さい先の悪さを感じながら、ヨサクの最終区間に向かって旅立っていきます。

01-道の駅四万十大正を出発(16:15頃)

道の駅四万十大正は国道381号線と439号線の分岐点(交差点)に面したところにあります。道の駅の駐車場を左に出て、すぐに左折して国道439号線を四万十市・住次郎方面に向かいます。(これまでに来た道は、写真でいうと奥側になります)

なお、この時の時刻は16:15頃。当初の計画では、四国カルストを寄り道した場合の時間がこのくらいで、まっすぐに向かった場合は17時過ぎにはゴール地点の中村に到着するつもりでいました。ところが寄り道せずにまっすぐ向かってきたにも関わらず、予想以上に時間がかかってしまい、こんな時間になってしまいました。

この後の杓子峠越えも、どの程度時間が掛かるのか判らないのですが、少なくとも目的地の中村には明るいうちに辿り着きたい思いがあったので、ちょっと急かし気味で先に進みます。

02-四万十川に架かる長い橋を渡ります

03-住次郎まで17km

住次郎(じゅうじろう)というのは、この先の杓子峠を下った先にある地名です。まるで人物名のような地名ですが、どんな由来なんでしょう…

04-幅員減少の警告

杓子峠の入口が近づいてきました。ここより先、11トン以上の車は通行困難の案内が出ています。

05-杓子峠の開始地点 (これより先、時間雨量50mm・連続雨量200mmで通行止め)

そして道の駅を出てわずか数分後、杓子峠の入口に辿り着きます。(16:18頃)

06-あ、これあかんやつや

そして左側には写真のような

「注意 この先国道439号(四万十市方面)は道路が非常に狭いため通行困難!! (大型車通行不可)」

という警告看板が出ています。

ここに限らず、このような酷道区間の入口にある警告看板としては、「この先、狭いから注意して進みなさい」という内容と、遠回しに「悪いことは言わんから帰れ」と言わんとする内容がある訳ですが、この警告看板は間違いなく後者。だからといってスゴスゴと帰る訳にはいかないので、覚悟を決めて突入します。

07-この辺りは路面も悪くなくガードレールもありますが、木が斜めに覆い被さってきそうな状況です…

08-道の中央部が苔+ひび割れ、両端は枯葉だらけの道(※登山道ではありません、国道です)

覚悟していたような、ひでー道が出てきました…。

09-林の間を抜け、ちょっと開けた場所に出ました

10-この付近は杓子坂という地名らしいです

11-網タイツの斜面

こんな感じの1車線酷道をひたすら突き進みます。バイクと車ですら離合困難の区間多く、対向車が来ないか精神を研ぎ澄ませて先に進むため、かなりしんどいです。

この辺りの道はガードレールがあるところとないところが混在していますが、進行方向左側は山側(崖は右側)になっているため、バイク海苔としてはまだマシな状況となっています。(対向車が来た場合に、遠慮なく左に逃げられるため)。

12-木立の中を走行

13-また開けたところに出ます

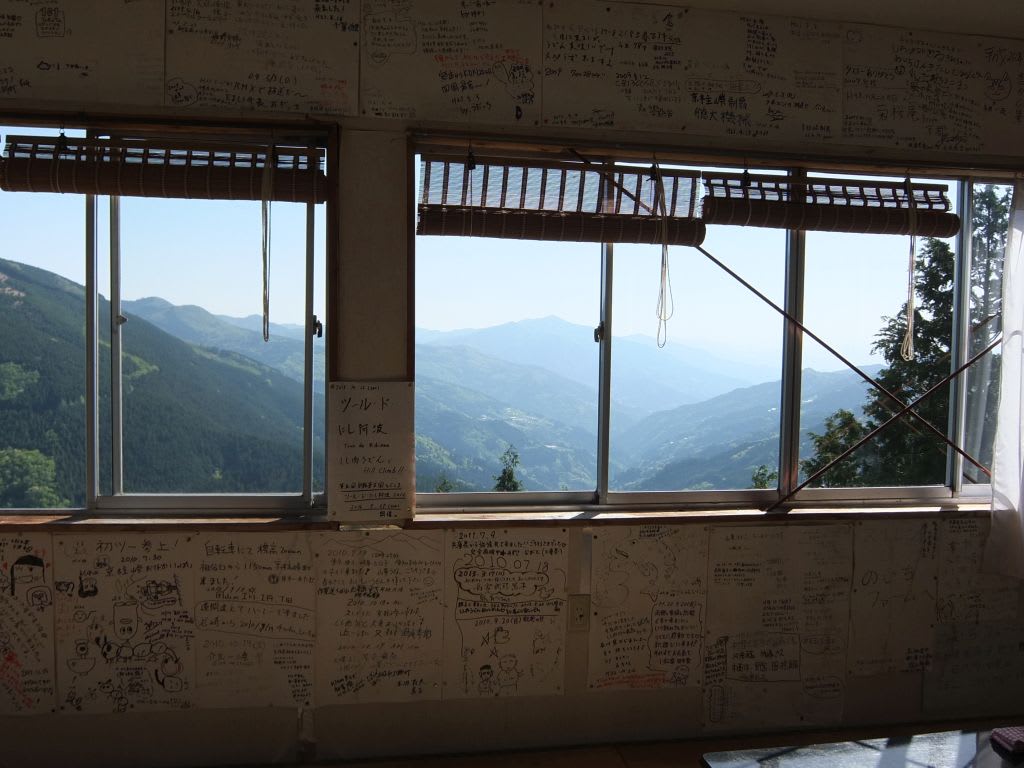

14-杓子峠から見た山

周りに人の気配など無い、寂しく深い山の中です。

15-林道のようなところの入口

なお、道の入口は封鎖されていました。

16-早くも杓子峠の頂点に到達。(16:38頃)

ここから先は四万十市に入ります。

四万十町(旧窪川町等)から四万十市(旧中村市等)に入る訳ですが、市町村合併で今の自治体名になったときに、もうちょっと気の利いた名前にならんかったのかと思います。(´・ω・`)

17-杓子峠の左方面には林道があります

ツーリングマップルにはこの先国道381号線に繋がる小さな道が記載されていますが、google mapやYahooの地図には記載されていない道となっています。

この後、杓子峠を下り始めるのですが、地形はサイドチェンジとなって進行方向左側が崖になるという恐れていた状況になります…。

18-ブログ主認定のヨサク最凶個所

そしてヨサクを走り続けたブログ主が、この道中で最も肝を冷やす道路環境に遭遇します。それが写真の個所になります。

「へ? なんで?」

と思われるかもしれませんが、この辺りの道は路肩部分が崩れかけている上に、道路の左3分の1から崖側にそこそこの傾斜がついています。そのため離合のために足つきの悪いバイクでうっかりこの場所に左に寄せて停車しようものなら、バランスを崩して谷へ転落してしまう恐れがあります。

そのためブログ主は道の真ん中を徐行運転し、万が一、対向車が来た場合は右側の山側に逃げ込むつもりでいました。しかしながら幸いにして対向車に出会うことなく、この区間を通り抜けることができました。

19-切り開かれた離合スペース(杓子地区)

津野町から大正までの川沿い区間もそうでしたが、この付近の国道439号線はバイクと車ですら離合が厳しい区間が多く、ましてや車同士であれば離合は至難の業となります。そのため車同士で離合する場合は、写真のような数少ない離合可能場所を有効的に使う必要があります。

無理をしたくないブログ主は、対向車の気配を感じたら早めにこうした場所に逃げ込んでいました(こういうときの待ち時間がシャッターチャンスになっていました)。そして地元民と思わしき車も、結構前からこうした退避場所で待ってくれていることが多い印象でした。

しかしこの日は非地元民(+サンデードライバー)が運転することの多いゴールデンウィーク。中には目の前に待避所があるにもかかわらず、正面からやってくるブログ主のバイクに突っ込んでくる車もいて、ヒヤリとする機会が何度かありました。おばちゃん車は激コワでございます。(;´Д`)

20-その後も似たような悪路が続きます(林の中)

21-開けたところに出てきました

22-南四国の深い山の中 (16:45頃)

杓子峠を越えた先も深くて薄暗い山になっています。

この日は15時過ぎから曇ってきたこともありますが、夕方に近づいて薄暗さに拍車が掛かっている状況でした。

23-洗い越しのようなところ

洗い越しは、橋を架けるまでもない山肌からの水の流れ(沢)を路上に通している個所になりますが、ここは(明示的な)洗い越しなのか、単なる濡れている個所なのか判りませんでした。

24-杓子峠のおにぎりは傾いていることが多いです

25-やばい道が延々と続きます

26-再びサイドチェンジとなります

27-杓子峠を下った右側の方も深い山です

28-これでも一応国道です

29-おにぎりが傾きが激しく落ちてしまいそうな状況です

30-民家が見えてきました(17:00頃)

ようやく人里に降りてきて、ほっと安心します。

その昔、霊能者の宜保愛子氏が取材でとある土地に近づいたときに、よからぬものを感じて「この地に行きたくない、飛行機から降りたくない」といって撮影がおじゃんになったという逸話(噂話?)がありますが、ブログ主もこの杓子峠に対しては

「ここにいてはいけない」

的なものを感じて、とにかく早く抜け出したい気持ちでいっぱいでした。

※ ただし心霊的な話ではなく、バイク海苔・酷道マニアとしての“なんとなく”の直感ですが。

31-地名の消えかかったおにぎり

地図を見る限りでは「蕨谷」と書かれているようです。

32-ようやく杓子峠から脱出します(狂喜)

そして峠を下った先にある住次郎地区に到着します(17:07頃)。

大正の道の駅を出てから50分少々。ヤケに長く感じた約1時間でした。途中、頻繁に写真を撮りながらの移動だったので、普通に走れば(対向車の有無にもよりますが)30~40分程度で峠は越えられると思います。

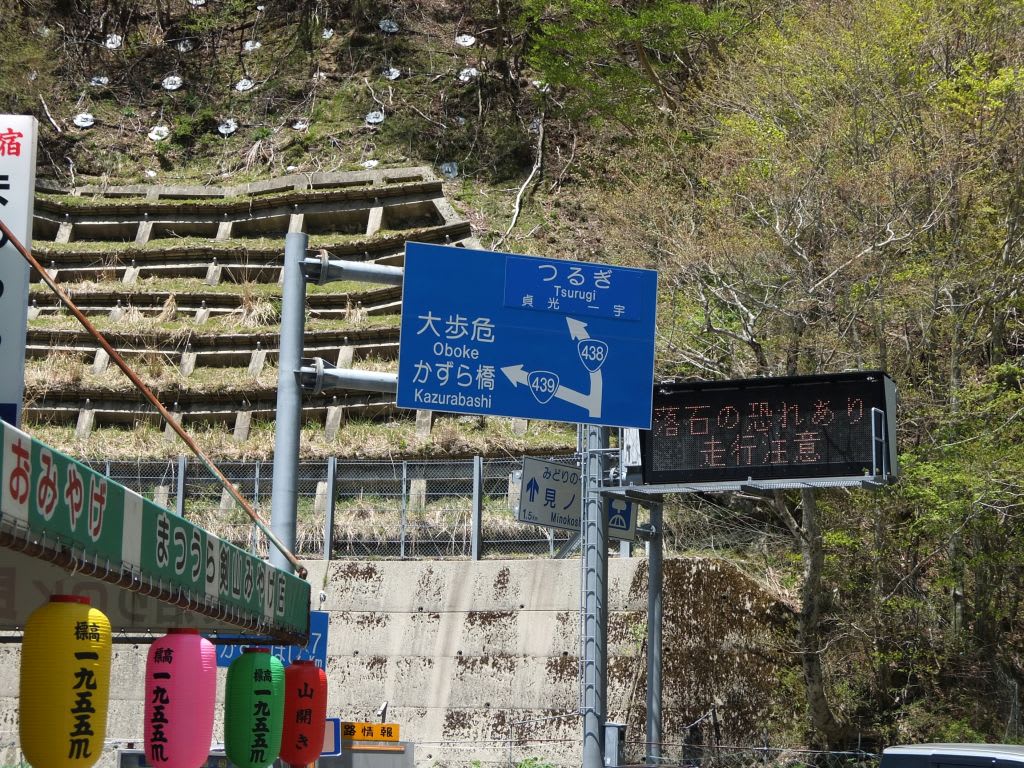

33-反対側には、あかん看板が…

こうして逃げ出すように杓子峠から脱出することが出来ました。

もしブログ主が「ヨサクの中でどこが一番イヤか? 二度と走りたくないか?」と問われれば、迷わずに「杓子峠」と即答します。ブログ主にとって杓子峠とはそういうところでした。

2. 住次郎から旧中村市まで(国道439号線最終区間)

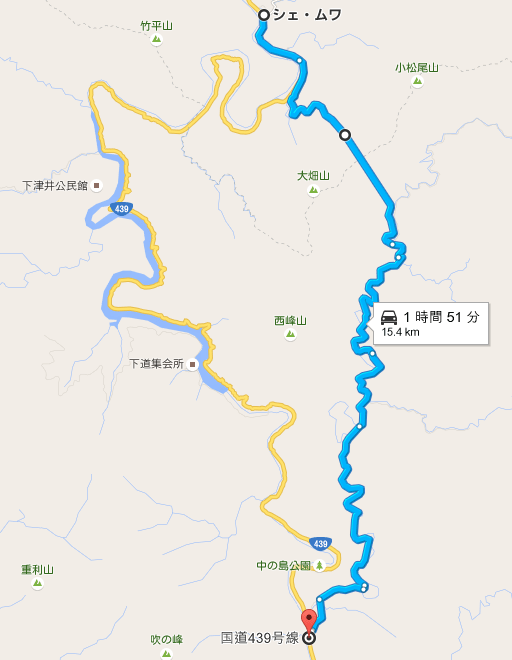

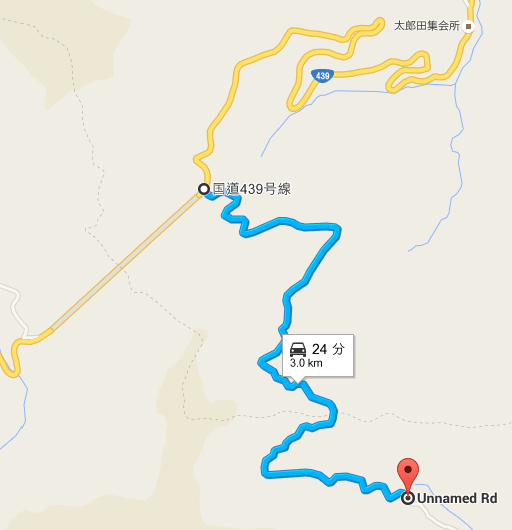

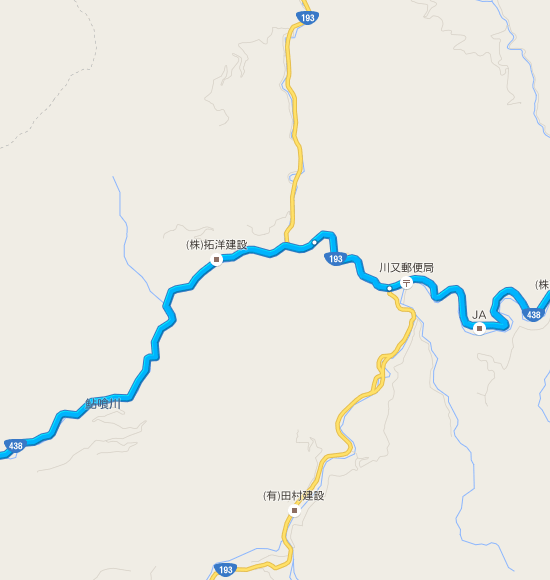

住次郎から蕨岡付近の地図

杓子峠を下ってからは、終点の旧中村市の市街地まで片側1車線の走りやすい道路環境になっています。

34-県道367号線との分岐点

35-県道336号線との分岐点

36-むっ、バリケードのようなものが (17:20頃)

快調に進んでいたところ、その行く手を遮るものが待ち構えていました。

37-全面通行止めになっていました (伊才原地区)

なんとこの先は全面通行止めとのこと。写真でいう右下側にUターンする(下っていく)迂回路があるので、そちらに進んで行きます。

38-田んぼの中の迂回路

39-斜めの道が下ってきた道

その奥(上)に国道439号があります。

40-工事区間の反対側

そして工事個所を過ぎた国道439号に戻ってくるのですが、今回の旅の目的はヨサクを走破すること。工事区間が通れないのは仕方ありませんが、せめてその直前まで走るべく反対側の通行止めの個所までわざわざ走って行きます(妙なこだわり)。

41-快速道をラストスパートします

そこからUターンして、再度中村市街地に向かって走り出します。

42-蕨岡地区に到着します (17:33頃)

蕨岡地区から国道439号線の終点(中村駅近く)の地図

国道439号線は、国道56号線と交わるところが終点となっています。そこまであと一息です。

43-県道337号線との分岐点

44-県道332号線との分岐点

45-ふるさと農道との分岐点

右に進むと、後ほど走る予定の国道441号線(江川崎方面)に繋がります。

46-後川沿いの道

この辺りは川沿い(土手道沿い)の道になっています。

47-水車の里の看板がありました (17:47頃)

48-右側を見ると水車がありました

上の写真はカメラの望遠を使って撮影しているので、国道から肉眼で見るのはキツイかもしれません。余裕があれば直接見に行きたいところではありました。

49-国道441号線との分岐点

ここを渡ると完全な市街地に入ります。

50-中村市街地に入り、突き当たりの信号を左に曲がります (17:55頃)

51-最終コーナーを右に曲がります

52-最後のおにぎり

長い長いヨサクの旅もフィナーレを迎えます。

国道439号のおにぎりもこれが最後。そして写真の奥に写っている信号機のところが、ゴールとなる国道56号線と繋がる交差点です。

53-国道56号線との合流点

このT字路の突き当たりが、国道439号線の終点です。

54-国道439号線の終点(国道56号線と繋がる交差点)

そしてついにゴール地点に到着します。このときの時間はぴったり18時でした。徳島市を起点とする348.3kmの国道439号線の長い旅も、大団円となりました。

ヨサクを走り終えた感想としては、「無事にここまで来れてよかったな~」という安堵感とともに、

「一生のうちにこれを上回る冒険をすることなんて、きっと無いんだろうなぁ~」という思いでした。

※ あと「早く家に帰って写真整理して、ブログかかなくっちゃ」とも思いました(笑)。

3. おまけ:旧中村市から八幡浜まで

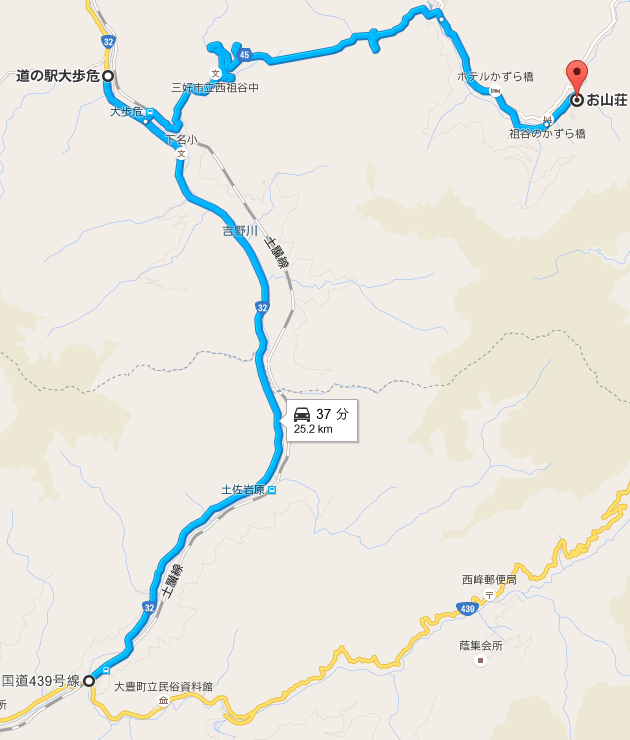

旧中村市→宇和島→八幡浜港までの地図

旧中村市に辿り着いたブログ主は、続いて実家の九州(大分)に向かって行きます。四国から九州に渡るには、

・宿毛~佐伯間のフェリー

・八幡浜~臼杵間のフェリー

・八幡浜~別府間のフェリー

・三崎~佐賀関間のフェリー

のいずれかの海路を渡る必要があるのですが、このうち宿毛・佐伯フェリーは乗り場(宿毛港)が中村から一番近かったものの、便数が少なくて次の便は真夜中でした。そのため22時に臼杵行きの便のある八幡浜港に向かいます。

55-国道441号線沿いの四万十川1

56-国道441号線沿いの四万十川2

ヨサクの旅では、全てのおにぎりを写真に収めるため、快走路でもちょっと走っては止まっての繰り返しでした。しかしその縛りから解放されて、本当にのんびり・スイスイと先を進んでいきました。特に写真にある日暮れの四万十川の風景は、本当に印象的でした。

その後、給油と軽食のために宇和島市に着いたのが19:40頃。八幡浜港に着いたのはフェリーの出港1時間前の21時頃で、かなり余裕を持っての到着となりました。

57-がらがらの船内

この日は世間的にはゴールデンウィーク最終日の5月6日。フェリーの中の人の話では、夕方の便は強烈な混雑状況だったとのことですが、臼杵着が0時を越える22時の便はガラガラ状態で、見た限りトラック1台、乗用車3台、バイクはブログ主の1台だけ、徒歩乗船は1名という感じでした。そのためフェリーの中はガラガラ状態で、広い船室を独り占めできる状態でした。

ブログ主はそこでゴロンと大の字になって爆睡。その後フェリーは定刻の0時過ぎに臼杵に到着し、実家の方に走っていきます。そして実家に到着した直後より、本格的な雨が降り出したのでした。

四国に渡るまでには雨に打たれたことがあったものの、四国にいる間は一滴の雨も降らなかったので、今回は天気の神様に感謝したのでありました。

★★ 国道439号線を走破してみる:インデックスページに戻る ★★

このエントリでは、ヨサクの旅の最終区間となる土佐大正(四万十町)から中村市街地(四万十市)までの状況を記載しています。その他の区間については、インデックスページを参照ください。

このエントリでの走行MAP (クリックでgoogle mapへ)

1. 大正から住次郎まで(杓子峠越え)

津野町から土佐大正まで南下してきたブログ主は、チェックポイントである道の駅四万十大正に15:25頃に到着し、ちょっと長めの休憩を取っていました。

長めの休憩を取っていた理由は、直前に走ってきた川沿いの区間が気力・体力をごっそり奪い去っていくような強烈な酷道であったために、くたくたになっていたこと(その9のエントリ参照)。そしてこの後に控えている杓子峠が「疲れている運転手に追い打ちをかけるような」と評される、ヨサクを代表する酷道であることは事前に調べてあったからでした。そのため最後のキツイ峠道に備えて、少しでも体力の回復を図っていたところでした。

杓子峠前後の地図(大正→住次郎間)

杓子峠前後の区間は、このようなぐにゃぐにゃ道になっています。ブログ主ような人間はこのような地図を見るだけで、

「ああ、ここはきっとステキな道なんだろうなぁ~(震え声)」

と覚悟するようになります。

それに加えて再出発しようとした矢先に、横浜を出てから1000枚以上撮影し続けていたXF1(カメラ)が、この機種の持病とも言える「レンズ制御エラー」を吐いて死亡するというトラブルに見舞われます(半年ぶり2回目)。(;´Д`)

そのため

「こんなこともあろうかと、予備のデジカメを用意しておいた。」((c)真田技師長)

などとつぶやきながら、万が一のために持ってきていた Nikon COOLPIX S6400 (コンパクトデジカメ)をタンクバッグから取り出し、携帯の首掛けストラップに付け替えて再出発します。

| Nikon デジタルカメラ COOLPIX S6400 タッチパネル液晶 光学12倍ズーム ターコイズブルー S6400BL |

| クリエーター情報なし | |

| ニコン |

しかしこのカメラは画質や応答速度はXF1に比べると今市で、それに加えて手ぶれ防止モードにしていても手ぶれのような失敗撮影になるケースが多々あるため、ブログ主はあまり信頼していないカメラになります(ピント合わせがアホの子のように思えます)。

何となく、さい先の悪さを感じながら、ヨサクの最終区間に向かって旅立っていきます。

01-道の駅四万十大正を出発(16:15頃)

道の駅四万十大正は国道381号線と439号線の分岐点(交差点)に面したところにあります。道の駅の駐車場を左に出て、すぐに左折して国道439号線を四万十市・住次郎方面に向かいます。(これまでに来た道は、写真でいうと奥側になります)

なお、この時の時刻は16:15頃。当初の計画では、四国カルストを寄り道した場合の時間がこのくらいで、まっすぐに向かった場合は17時過ぎにはゴール地点の中村に到着するつもりでいました。ところが寄り道せずにまっすぐ向かってきたにも関わらず、予想以上に時間がかかってしまい、こんな時間になってしまいました。

この後の杓子峠越えも、どの程度時間が掛かるのか判らないのですが、少なくとも目的地の中村には明るいうちに辿り着きたい思いがあったので、ちょっと急かし気味で先に進みます。

02-四万十川に架かる長い橋を渡ります

03-住次郎まで17km

住次郎(じゅうじろう)というのは、この先の杓子峠を下った先にある地名です。まるで人物名のような地名ですが、どんな由来なんでしょう…

04-幅員減少の警告

杓子峠の入口が近づいてきました。ここより先、11トン以上の車は通行困難の案内が出ています。

05-杓子峠の開始地点 (これより先、時間雨量50mm・連続雨量200mmで通行止め)

そして道の駅を出てわずか数分後、杓子峠の入口に辿り着きます。(16:18頃)

06-あ、これあかんやつや

そして左側には写真のような

「注意 この先国道439号(四万十市方面)は道路が非常に狭いため通行困難!! (大型車通行不可)」

という警告看板が出ています。

ここに限らず、このような酷道区間の入口にある警告看板としては、「この先、狭いから注意して進みなさい」という内容と、遠回しに「悪いことは言わんから帰れ」と言わんとする内容がある訳ですが、この警告看板は間違いなく後者。だからといってスゴスゴと帰る訳にはいかないので、覚悟を決めて突入します。

07-この辺りは路面も悪くなくガードレールもありますが、木が斜めに覆い被さってきそうな状況です…

08-道の中央部が苔+ひび割れ、両端は枯葉だらけの道(※登山道ではありません、国道です)

覚悟していたような、ひでー道が出てきました…。

09-林の間を抜け、ちょっと開けた場所に出ました

10-この付近は杓子坂という地名らしいです

11-網タイツの斜面

こんな感じの1車線酷道をひたすら突き進みます。バイクと車ですら離合困難の区間多く、対向車が来ないか精神を研ぎ澄ませて先に進むため、かなりしんどいです。

この辺りの道はガードレールがあるところとないところが混在していますが、進行方向左側は山側(崖は右側)になっているため、バイク海苔としてはまだマシな状況となっています。(対向車が来た場合に、遠慮なく左に逃げられるため)。

12-木立の中を走行

13-また開けたところに出ます

14-杓子峠から見た山

周りに人の気配など無い、寂しく深い山の中です。

15-林道のようなところの入口

なお、道の入口は封鎖されていました。

16-早くも杓子峠の頂点に到達。(16:38頃)

ここから先は四万十市に入ります。

四万十町(旧窪川町等)から四万十市(旧中村市等)に入る訳ですが、市町村合併で今の自治体名になったときに、もうちょっと気の利いた名前にならんかったのかと思います。(´・ω・`)

17-杓子峠の左方面には林道があります

ツーリングマップルにはこの先国道381号線に繋がる小さな道が記載されていますが、google mapやYahooの地図には記載されていない道となっています。

この後、杓子峠を下り始めるのですが、地形はサイドチェンジとなって進行方向左側が崖になるという恐れていた状況になります…。

18-ブログ主認定のヨサク最凶個所

そしてヨサクを走り続けたブログ主が、この道中で最も肝を冷やす道路環境に遭遇します。それが写真の個所になります。

「へ? なんで?」

と思われるかもしれませんが、この辺りの道は路肩部分が崩れかけている上に、道路の左3分の1から崖側にそこそこの傾斜がついています。そのため離合のために足つきの悪いバイクでうっかりこの場所に左に寄せて停車しようものなら、バランスを崩して谷へ転落してしまう恐れがあります。

そのためブログ主は道の真ん中を徐行運転し、万が一、対向車が来た場合は右側の山側に逃げ込むつもりでいました。しかしながら幸いにして対向車に出会うことなく、この区間を通り抜けることができました。

19-切り開かれた離合スペース(杓子地区)

津野町から大正までの川沿い区間もそうでしたが、この付近の国道439号線はバイクと車ですら離合が厳しい区間が多く、ましてや車同士であれば離合は至難の業となります。そのため車同士で離合する場合は、写真のような数少ない離合可能場所を有効的に使う必要があります。

無理をしたくないブログ主は、対向車の気配を感じたら早めにこうした場所に逃げ込んでいました(こういうときの待ち時間がシャッターチャンスになっていました)。そして地元民と思わしき車も、結構前からこうした退避場所で待ってくれていることが多い印象でした。

しかしこの日は非地元民(+サンデードライバー)が運転することの多いゴールデンウィーク。中には目の前に待避所があるにもかかわらず、正面からやってくるブログ主のバイクに突っ込んでくる車もいて、ヒヤリとする機会が何度かありました。おばちゃん車は激コワでございます。(;´Д`)

20-その後も似たような悪路が続きます(林の中)

21-開けたところに出てきました

22-南四国の深い山の中 (16:45頃)

杓子峠を越えた先も深くて薄暗い山になっています。

この日は15時過ぎから曇ってきたこともありますが、夕方に近づいて薄暗さに拍車が掛かっている状況でした。

23-洗い越しのようなところ

洗い越しは、橋を架けるまでもない山肌からの水の流れ(沢)を路上に通している個所になりますが、ここは(明示的な)洗い越しなのか、単なる濡れている個所なのか判りませんでした。

24-杓子峠のおにぎりは傾いていることが多いです

25-やばい道が延々と続きます

26-再びサイドチェンジとなります

27-杓子峠を下った右側の方も深い山です

28-これでも一応国道です

29-おにぎりが傾きが激しく落ちてしまいそうな状況です

30-民家が見えてきました(17:00頃)

ようやく人里に降りてきて、ほっと安心します。

その昔、霊能者の宜保愛子氏が取材でとある土地に近づいたときに、よからぬものを感じて「この地に行きたくない、飛行機から降りたくない」といって撮影がおじゃんになったという逸話(噂話?)がありますが、ブログ主もこの杓子峠に対しては

「ここにいてはいけない」

的なものを感じて、とにかく早く抜け出したい気持ちでいっぱいでした。

※ ただし心霊的な話ではなく、バイク海苔・酷道マニアとしての“なんとなく”の直感ですが。

31-地名の消えかかったおにぎり

地図を見る限りでは「蕨谷」と書かれているようです。

32-ようやく杓子峠から脱出します(狂喜)

そして峠を下った先にある住次郎地区に到着します(17:07頃)。

大正の道の駅を出てから50分少々。ヤケに長く感じた約1時間でした。途中、頻繁に写真を撮りながらの移動だったので、普通に走れば(対向車の有無にもよりますが)30~40分程度で峠は越えられると思います。

33-反対側には、あかん看板が…

こうして逃げ出すように杓子峠から脱出することが出来ました。

もしブログ主が「ヨサクの中でどこが一番イヤか? 二度と走りたくないか?」と問われれば、迷わずに「杓子峠」と即答します。ブログ主にとって杓子峠とはそういうところでした。

2. 住次郎から旧中村市まで(国道439号線最終区間)

住次郎から蕨岡付近の地図

杓子峠を下ってからは、終点の旧中村市の市街地まで片側1車線の走りやすい道路環境になっています。

34-県道367号線との分岐点

35-県道336号線との分岐点

36-むっ、バリケードのようなものが (17:20頃)

快調に進んでいたところ、その行く手を遮るものが待ち構えていました。

37-全面通行止めになっていました (伊才原地区)

なんとこの先は全面通行止めとのこと。写真でいう右下側にUターンする(下っていく)迂回路があるので、そちらに進んで行きます。

38-田んぼの中の迂回路

39-斜めの道が下ってきた道

その奥(上)に国道439号があります。

40-工事区間の反対側

そして工事個所を過ぎた国道439号に戻ってくるのですが、今回の旅の目的はヨサクを走破すること。工事区間が通れないのは仕方ありませんが、せめてその直前まで走るべく反対側の通行止めの個所までわざわざ走って行きます(妙なこだわり)。

41-快速道をラストスパートします

そこからUターンして、再度中村市街地に向かって走り出します。

42-蕨岡地区に到着します (17:33頃)

蕨岡地区から国道439号線の終点(中村駅近く)の地図

国道439号線は、国道56号線と交わるところが終点となっています。そこまであと一息です。

43-県道337号線との分岐点

44-県道332号線との分岐点

45-ふるさと農道との分岐点

右に進むと、後ほど走る予定の国道441号線(江川崎方面)に繋がります。

46-後川沿いの道

この辺りは川沿い(土手道沿い)の道になっています。

47-水車の里の看板がありました (17:47頃)

48-右側を見ると水車がありました

上の写真はカメラの望遠を使って撮影しているので、国道から肉眼で見るのはキツイかもしれません。余裕があれば直接見に行きたいところではありました。

49-国道441号線との分岐点

ここを渡ると完全な市街地に入ります。

50-中村市街地に入り、突き当たりの信号を左に曲がります (17:55頃)

51-最終コーナーを右に曲がります

52-最後のおにぎり

長い長いヨサクの旅もフィナーレを迎えます。

国道439号のおにぎりもこれが最後。そして写真の奥に写っている信号機のところが、ゴールとなる国道56号線と繋がる交差点です。

53-国道56号線との合流点

このT字路の突き当たりが、国道439号線の終点です。

54-国道439号線の終点(国道56号線と繋がる交差点)

そしてついにゴール地点に到着します。このときの時間はぴったり18時でした。徳島市を起点とする348.3kmの国道439号線の長い旅も、大団円となりました。

ヨサクを走り終えた感想としては、「無事にここまで来れてよかったな~」という安堵感とともに、

「一生のうちにこれを上回る冒険をすることなんて、きっと無いんだろうなぁ~」という思いでした。

※ あと「早く家に帰って写真整理して、ブログかかなくっちゃ」とも思いました(笑)。

3. おまけ:旧中村市から八幡浜まで

旧中村市→宇和島→八幡浜港までの地図

旧中村市に辿り着いたブログ主は、続いて実家の九州(大分)に向かって行きます。四国から九州に渡るには、

・宿毛~佐伯間のフェリー

・八幡浜~臼杵間のフェリー

・八幡浜~別府間のフェリー

・三崎~佐賀関間のフェリー

のいずれかの海路を渡る必要があるのですが、このうち宿毛・佐伯フェリーは乗り場(宿毛港)が中村から一番近かったものの、便数が少なくて次の便は真夜中でした。そのため22時に臼杵行きの便のある八幡浜港に向かいます。

55-国道441号線沿いの四万十川1

56-国道441号線沿いの四万十川2

ヨサクの旅では、全てのおにぎりを写真に収めるため、快走路でもちょっと走っては止まっての繰り返しでした。しかしその縛りから解放されて、本当にのんびり・スイスイと先を進んでいきました。特に写真にある日暮れの四万十川の風景は、本当に印象的でした。

その後、給油と軽食のために宇和島市に着いたのが19:40頃。八幡浜港に着いたのはフェリーの出港1時間前の21時頃で、かなり余裕を持っての到着となりました。

57-がらがらの船内

この日は世間的にはゴールデンウィーク最終日の5月6日。フェリーの中の人の話では、夕方の便は強烈な混雑状況だったとのことですが、臼杵着が0時を越える22時の便はガラガラ状態で、見た限りトラック1台、乗用車3台、バイクはブログ主の1台だけ、徒歩乗船は1名という感じでした。そのためフェリーの中はガラガラ状態で、広い船室を独り占めできる状態でした。

ブログ主はそこでゴロンと大の字になって爆睡。その後フェリーは定刻の0時過ぎに臼杵に到着し、実家の方に走っていきます。そして実家に到着した直後より、本格的な雨が降り出したのでした。

四国に渡るまでには雨に打たれたことがあったものの、四国にいる間は一滴の雨も降らなかったので、今回は天気の神様に感謝したのでありました。

★★ 国道439号線を走破してみる:インデックスページに戻る ★★