関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27

Vol.-26からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院

(れんじょういん)

新宿区若葉2-8-6

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番

第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。

第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。

当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。

湯島根生院末の新義真言宗。

本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。

畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。

弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。

弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。

この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。

これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。

また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。

「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)

弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。

(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)

蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。

畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。

霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十三番

四ッ谷南寺町

放光山 千眼寺 蓮乗院

湯島根生院末 新義

本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』

四ッ谷南寺町

湯島根生院末 新義真言宗

放光山千眼寺蓮乗院

起立年代不相知候

元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候

開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化

但し開闢起立之年代相不知申候

中興開山 海● 延享五年(1748年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)

不動尊木坐像

聖天

地蔵堂

地蔵尊六躰

弘法大師唐銅座像

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

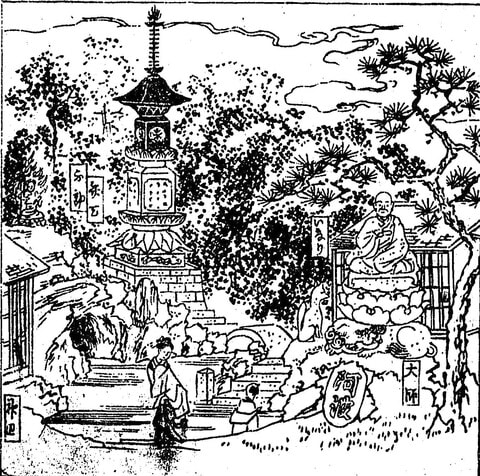

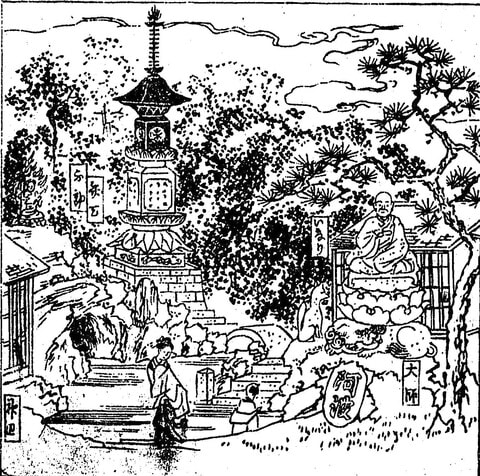

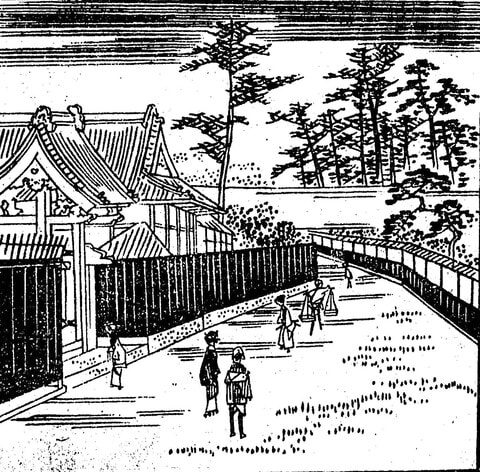

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

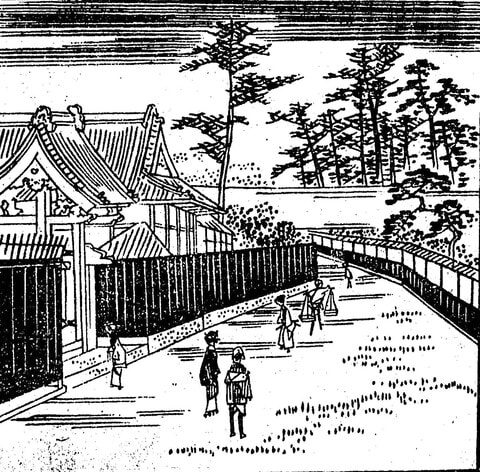

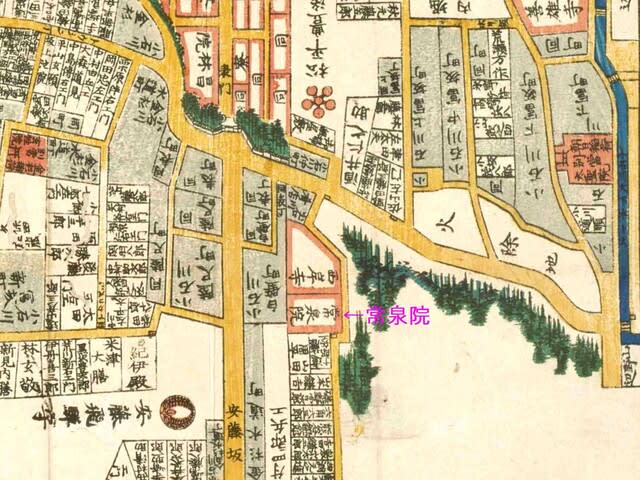

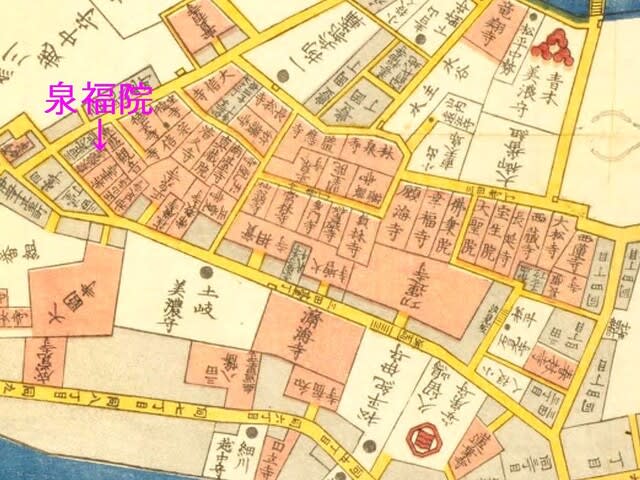

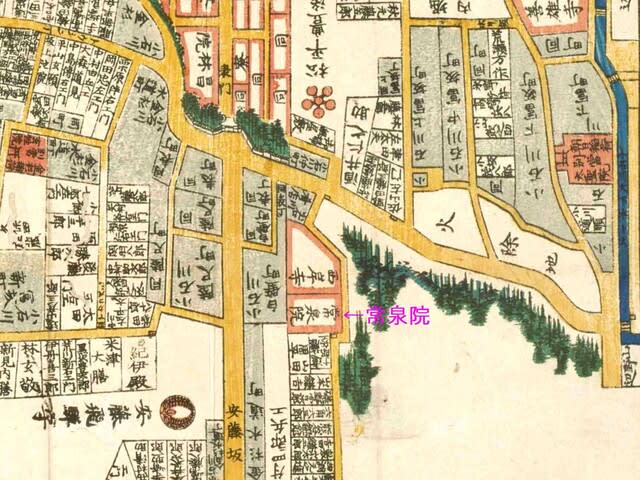

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。

南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。

現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂

「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。

第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御寶号碑

門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 観音菩薩像

山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。

参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

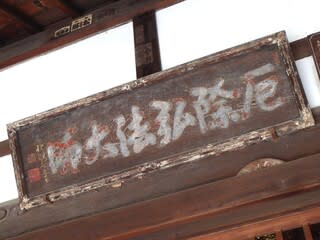

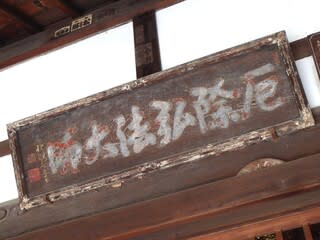

【写真 上(左)】 向拝上部

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

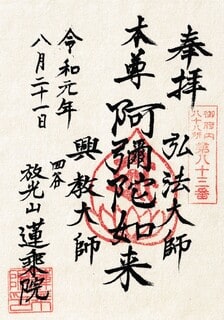

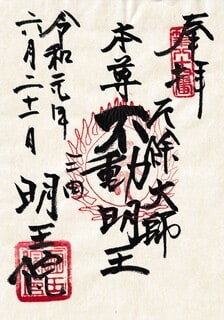

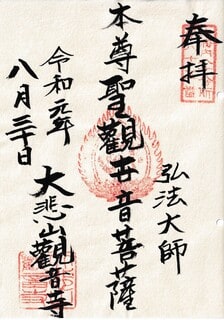

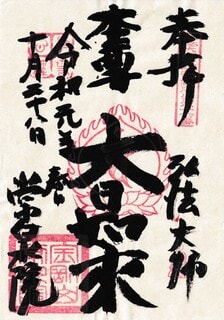

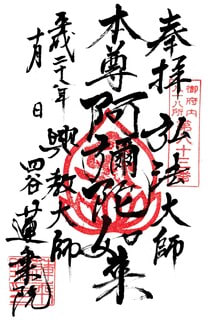

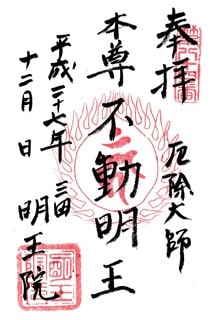

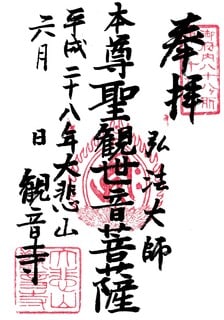

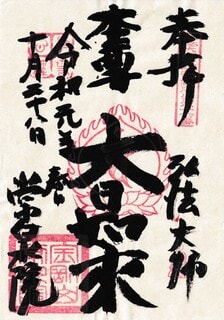

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第84番 五大山 不動寺 明王院

(みょうおういん)

港区三田4-3-9

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番

第84番はふたたび三田に戻って明王院です。

第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。

開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。

こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。

源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。

御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。

もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十四番

芝三田中寺町

五大山 不動寺 明王院

音羽護国寺末 新義

本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身

■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』

芝三田中寺町

大塚護國寺末

五大山不動寺明王院

起立年代相不知申候

寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地

中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒

元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末

本堂

本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作

内棟

厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)

弘法大師厨子入坐像

寺寶

不動幷二童子画像 役行者筆

日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附

鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

明王院 三田豊岡町二十三番地

新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。

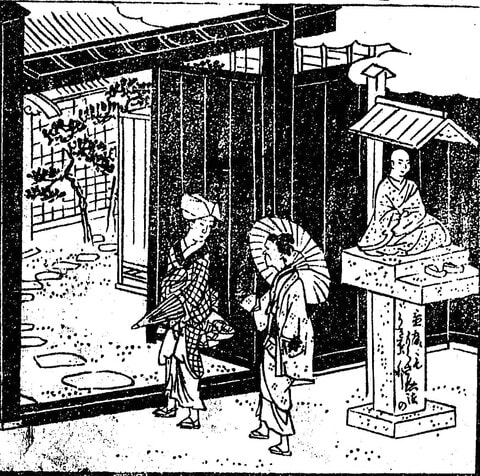

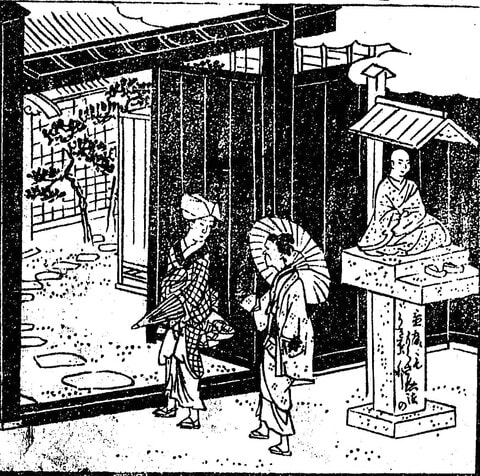

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。

三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。

位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。

三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。

なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。

門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。

参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。

【写真 上(左)】 参道左手のお像

【写真 下(右)】 堂宇

御府内霊場札所碑も確認できました。

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 札所碑

本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。

【写真 上(左)】 佛塔

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 不動明王御真言

正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。

向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。

都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。

御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。

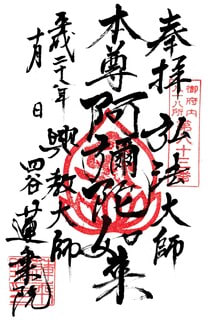

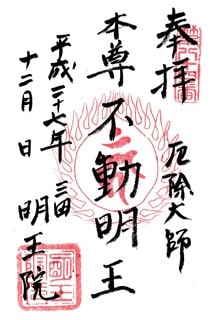

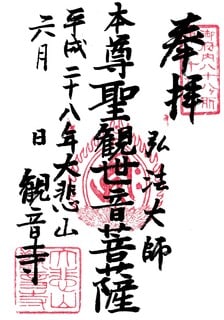

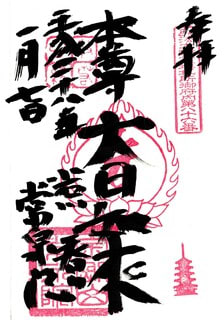

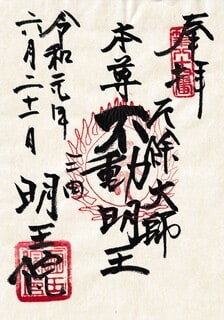

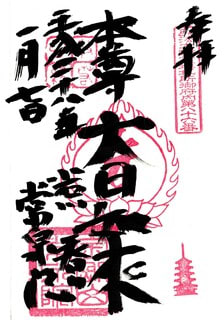

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第85番 大悲山 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

新宿区高田馬場3-37-26

真言宗(単立)

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

司元別当:(戸塚村)神明社

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番

第85番は高田馬場の観音寺です。

第52番は早稲田の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

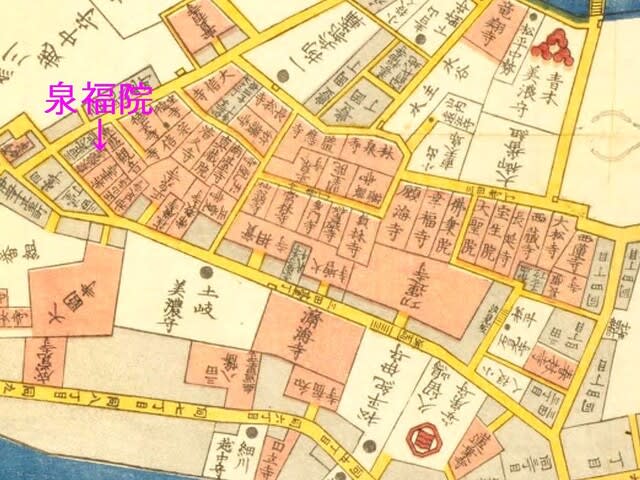

第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【観音寺】

観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。

かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。

『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。

大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。

御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。

幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。

現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。

-------------------------

【泉福院】

泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。

愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。

起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。

「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。

『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。

本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。

本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。

泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。

泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。

ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【観音寺】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(戸塚村)観音寺

新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云

薬師堂

(戸塚村)神明社 観音寺持

【泉福院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十五番

三田臺裏町

醫王山 泉福院

愛宕山真福寺末 新義真言宗

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』

三田臺裏町

愛宕前真福寺末

醫王山泉福院

起立之年代開山開基相不知申候

本堂

本尊 薬師如来木座像 弘法大師作

十二神将木立像

釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王

弘法大師 厨子入木座像

興教大師 厨子入木座像

鎮守社

淡島大明神 神躰幣

弘法大師座像石佛

「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。

神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。

早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。

【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標

【写真 下(右)】 参道

門前から山門と本堂がみえます。

特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 観音像

【写真 上(左)】 地蔵尊像

【写真 下(右)】 札所碑

門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。

山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

手水舎のつくりもなかなかモダンです。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 本堂

すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。

本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。

2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。

本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。

御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。

なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。

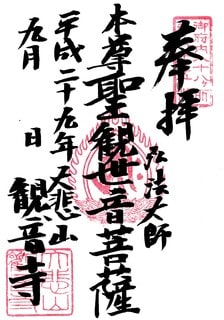

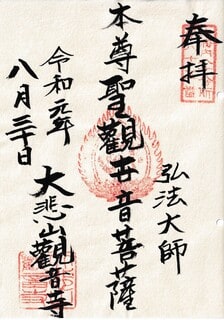

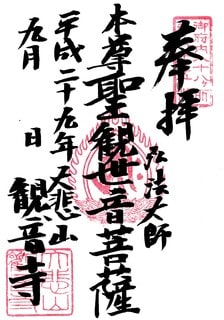

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。

右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。

左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院

(じょうせんいん)

文京区春日1-9-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番

第86番は春日の常泉院です。

第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。

水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。

本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。

本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。

本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十六番

小石川七軒町

金剛山 弥勒寺 常泉院

本所彌勒寺末 新義

本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』

小石川不唱小名

本所彌勒寺末 新義真言宗

金剛山弥勒寺常泉院

起立年代不詳

本堂

本尊 両部大日如来二躰

中尊 弥勒菩薩木座像

弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所

興教大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

地蔵菩薩木座像

子安観世音木座像

閻魔王木座像 運慶作

石地蔵尊

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。

「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。

御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。

春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御府内霊場札所標

山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。

山内入口に御府内霊場の札所標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 聖天堂

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 弘法大師碑

参道右手手前に奥まって聖天堂。

左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。

【写真 上(左)】 御寶号碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

【写真 上(左)】 石佛群

【写真 下(右)】 小島烏水の碑

登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。

【写真 上(左)】 本堂?

【写真 下(右)】 向拝?

こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。

参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。

どちらも勤行をあげさせていただきました。

【写真 上(左)】 庫裡

【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)

御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。

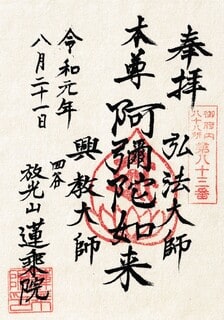

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院

(れんじょういん)

新宿区若葉2-8-6

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番

第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。

第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。

当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。

湯島根生院末の新義真言宗。

本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。

畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。

弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。

弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。

この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。

これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。

また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。

「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)

弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。

(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)

蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。

畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。

霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十三番

四ッ谷南寺町

放光山 千眼寺 蓮乗院

湯島根生院末 新義

本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』

四ッ谷南寺町

湯島根生院末 新義真言宗

放光山千眼寺蓮乗院

起立年代不相知候

元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候

開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化

但し開闢起立之年代相不知申候

中興開山 海● 延享五年(1748年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)

不動尊木坐像

聖天

地蔵堂

地蔵尊六躰

弘法大師唐銅座像

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。

南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。

現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂

「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。

第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御寶号碑

門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 観音菩薩像

山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。

参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 向拝上部

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第84番 五大山 不動寺 明王院

(みょうおういん)

港区三田4-3-9

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番

第84番はふたたび三田に戻って明王院です。

第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。

開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。

こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。

源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。

御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。

もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十四番

芝三田中寺町

五大山 不動寺 明王院

音羽護国寺末 新義

本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身

■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』

芝三田中寺町

大塚護國寺末

五大山不動寺明王院

起立年代相不知申候

寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地

中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒

元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末

本堂

本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作

内棟

厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)

弘法大師厨子入坐像

寺寶

不動幷二童子画像 役行者筆

日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附

鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

明王院 三田豊岡町二十三番地

新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。

三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。

位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。

三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。

なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。

門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。

参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。

【写真 上(左)】 参道左手のお像

【写真 下(右)】 堂宇

御府内霊場札所碑も確認できました。

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 札所碑

本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。

【写真 上(左)】 佛塔

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 不動明王御真言

正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。

向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。

都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。

御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第85番 大悲山 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

新宿区高田馬場3-37-26

真言宗(単立)

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

司元別当:(戸塚村)神明社

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番

第85番は高田馬場の観音寺です。

第52番は早稲田の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【観音寺】

観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。

かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。

『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。

大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。

御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。

幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。

現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。

-------------------------

【泉福院】

泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。

愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。

起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。

「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。

『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。

本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。

本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。

泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。

泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。

ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【観音寺】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(戸塚村)観音寺

新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云

薬師堂

(戸塚村)神明社 観音寺持

【泉福院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十五番

三田臺裏町

醫王山 泉福院

愛宕山真福寺末 新義真言宗

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』

三田臺裏町

愛宕前真福寺末

醫王山泉福院

起立之年代開山開基相不知申候

本堂

本尊 薬師如来木座像 弘法大師作

十二神将木立像

釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王

弘法大師 厨子入木座像

興教大師 厨子入木座像

鎮守社

淡島大明神 神躰幣

弘法大師座像石佛

「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。

神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。

早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。

【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標

【写真 下(右)】 参道

門前から山門と本堂がみえます。

特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 観音像

【写真 上(左)】 地蔵尊像

【写真 下(右)】 札所碑

門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。

山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

手水舎のつくりもなかなかモダンです。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 本堂

すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。

本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。

2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。

本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。

御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。

なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。

右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。

左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院

(じょうせんいん)

文京区春日1-9-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番

第86番は春日の常泉院です。

第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。

水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。

本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。

本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。

本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十六番

小石川七軒町

金剛山 弥勒寺 常泉院

本所彌勒寺末 新義

本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』

小石川不唱小名

本所彌勒寺末 新義真言宗

金剛山弥勒寺常泉院

起立年代不詳

本堂

本尊 両部大日如来二躰

中尊 弥勒菩薩木座像

弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所

興教大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

地蔵菩薩木座像

子安観世音木座像

閻魔王木座像 運慶作

石地蔵尊

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。

「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。

御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。

春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御府内霊場札所標

山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。

山内入口に御府内霊場の札所標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 聖天堂

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 弘法大師碑

参道右手手前に奥まって聖天堂。

左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。

【写真 上(左)】 御寶号碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

【写真 上(左)】 石佛群

【写真 下(右)】 小島烏水の碑

登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。

【写真 上(左)】 本堂?

【写真 下(右)】 向拝?

こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。

参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。

どちらも勤行をあげさせていただきました。

【写真 上(左)】 庫裡

【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)

御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )