3月20日(日) 天気:曇り のち 雨 地図:加古川・三木・笠原・社

きょうは カリスマ添乗員やまそさんのツアーに 参加させていただき ”法道仙人と陰陽師(芦屋道満)

の足跡をめぐる” で 加古川周辺を 散策・ドライブしてきました。 雨ガ-ルも 参加しましたが きょうは

晴れ男・晴明に 軍配が上がり 雨の影響は 受けませんでした。 えっ 安部晴明は 加古川と無関係?

法道仙人と陰陽師の関係について 理解できていませんが おいおい 勉強しようと 思います。

きょうのツアーでは あちら こちら走りまわり どこを走ったのか 分かりません。 地図が 作成できるか

どうか 今晩 寝ながら考え 明日の朝 起きてみないと 地図が・・・。

けさ 起きたら 地図が描けていました。 やまあそさんの 2008.1.6 のページを カンニングして

コピーすれば 簡単でした。 でも 合っているかどうか 責任は もてません・・・。

8:21 出発。 集合時間に 遅れないよう 早目に出ました。 姫路・加古川バイパスを走り 加古川

東ランプを降り 北へ。 秘密の集合場所へ 9:00 に 到着。 皆さんも早目に来られ やまあそ号に

乗り込み 9:15 スタ-ト。 S田さん、I本さん、T嬢と私の四人です。 私は 乗っているだけなので

どこを走ったのか 分かりませんが 県道79号線を 北へ行き 権現湖の横から 山陽道を 潜った先で

左折して 細い簡易舗装の林道へ入ったようです。 林道終点に車を停め 石段を上がると 周遍寺。

周遍寺は 法道仙人が この山の北の峰に 石に写した妙経を納め 経の尾と号し 堂宇を建立した

ことに始まるという古刹だそうです。 立派なお寺ですが やまあそさん曰く 今は アルプスの少女ハ

イジ(廃寺)になりつつあります。 庫裏は 屋根も建屋も 形を残していますが 雨戸は壊れ・・。

鐘楼にも 立派な鐘があり 要らないのなら もらって帰りたい・・。 四国88ヵ所霊場の石仏めぐり

もあり 不要なら ともみさん 漬物石に どう?

山へ向かいます。 山ガールのために わざわざ 山歩きを ツアーに 組み込んでいただいた?そう

で 西国33ヵ所霊場の石仏を巡りながら 山道を歩きますが どこへ行くのか 分かりません。 登山

道も ヤブっぽくなってきて まさに ミステリーツアー?

いきなり 四等三角点に出ました。 黄チップが埋め込まれています。 最近 四等三角点と縁がな

いので 四等で チップがある三角点を見るのは 初めてです。 山の名は 経の尾とか 経尾山と言う

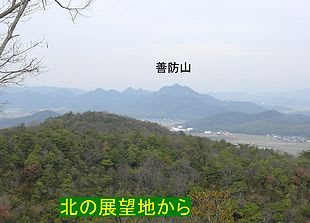

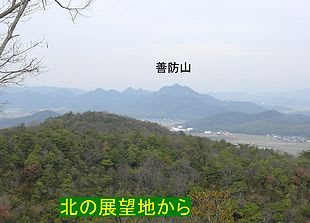

そうです。 北へ少し降りると 展望地があり 笠形山が見えるそうですが きょうは・・。 西寄りには

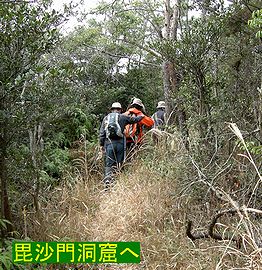

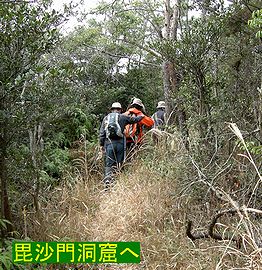

善防山が見えます。 分岐へ戻り 洞窟へ向かいます。 シダヤブは 歩ける程度にシダが刈ってあ

ります。 市の境界尾根に出ると 歩きやすい いい道になり 巡視路だと言われましたが 近くに 鉄

塔はないし・・。 左下に 城山GCが見え 道に 城山のコンクリ杭があるので ゴルフ場の巡視路?

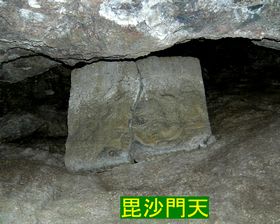

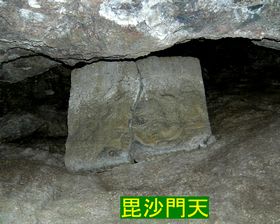

途中 歩き難い所もありましたが 10:25 毘沙門洞窟へ。 岩の上に毘沙門天の石像がありま

すが 写真は 失敗。 正面から撮ったので 凹凸がはっきりしない ベタな写真になってしまい 毘

沙門天が 見えない・・。 おまけに 左横にあった崩れそうな石碑を 撮ったつもりで 撮り忘れ・・。

法道仙人が この地で休憩した とか 一乗寺と周遍寺の中間に 駒の蹄?が あることなどが 彫

られていた? 帰りは 洞窟から 時計回りに登り 192m標高点ピークを通り 分岐に戻り 境界

尾根を てくてく歩いて 周遍寺に 戻りました。 周遍寺には 石造多層塔も 残っています。

次の訪問地は 「こけ地蔵」。 あっという間に 着きましたが 難しい場所にあります。 平荘湖の

西にあることは 分かっていましたが 一人で 来ると 捜しまわることに なったでしょう。 駐車場も

ありません。 僅かに 道路脇に 幟が はためいているのが 唯一の目印・・・。

11:38 到着。 天下原石仏は 家型石棺の蓋に 立像の地蔵像が 彫ってあり 銘は ありませ

んが 南北朝時代に造られた? この石仏は 何度起こしても 前に倒れるので 俗に こけ地蔵 と呼

ばれています。 この石棺も 付近の古墳から 発見されたものを 利用したのでしょう。 と 説明さ

れていますが 道満が 京都に向けて 送った「ひとつ火」 が当たって倒れた・・。 今は 椿の木に寄

りかかって 立っています。 竜山石?に 彫られた仏像は 風化して ボロボロです。

次は 正岸寺です。 せいがんじ と思っていましたが しょうがんじ でした。 11:53 到着。

ここも 北の道路から入ると 思っていましたが 南の道路からでした。 保育園の脇の細い路地を

入ります。 回りに家が 建て込み 狭苦しくなっています。 正岸寺は 陰陽師・芦屋道満が この

辺りに 住んでいたことに由来し 道満の屋敷跡に 建てられたそうです。

道満は 修業を積み 式神(陰陽師が使う精霊)を 呼び出せるようになり 毎晩 式神を呼び出し

天下原から升田山の麓まで行き 修業し 後に 陰陽師を より深く学ぶため 京都へ行きました。

やまあそさんが 声をかけたからでしょうか 奥さんが出てこられ 座敷に上げていただき お茶

まで呼ばれたのには 恐縮しました。 二匹の犬が 吠えて うるさいのは 何とかならないでしょう

か? ゆっくり 見学できません。 境内の左隅に お堂があり 中に 道満の像があります。 右に

は 道満碑も 立っています。

そうそう やまあそさんが 教えてくれないと 井戸を見忘れるところでした。 道満が 京都に行った

後 道満の家の井戸に残された式神は 夜の12時になると いつも修業していたことを思い出し 主

人を探して 赤い火の玉となって 東の空に 飛んで行ったそうで これを 「道満の一つ火」 といって

怖がられていたそうです。 この火の玉は 地元の守り神で 地元の人には 見えない? この ひと

つ火によって お地蔵さんが こけた のではないでしょうか?

正岸寺を後にして 県道43号線を 北へ戻り 山陽道の手前にある札馬神社に 12:29 到着。

ここには 法道仙人が 手をついた手跡が残る 「手形石(手跡岩)」 がありますが 岩は立ててあり

手跡は 鶏の足跡のようです。 また 拝殿の右に 法道仙人が 法華山に寺を建てるため 方位

を 決めるとき 腰かけたと言われる 「腰掛岩」 を 模した岩が あります。

山陽道を潜ると レストラン「駒の爪」があります。 12:38 で ちょうど 昼食にいい時間に

なりました。 中に 「駒の蹄跡」の説明板もあり ご主人は 法道仙人に関して なかなかうるさ

い人のようです。 駒の爪周辺の整備もされているようです。

昼食後 歩いて 駒の爪に向かいます。 すぐ先の 県道47号線の道路脇にあります。 パン

フレットでは 法道仙人が乗って空を掛けた馬の蹄跡が 「駒の爪」となっていますが レストラン

では 白雉元年 法道仙人が 法華開山のとき 駒にて登山し・・「駒の蹄跡」 と なっていました。

「駒の古道」を歩いて 「投げ松」へ向かいます。 途中 道のない竹ヤブを抜けます。 村の道へ

出て 集落を東へ進むと 投げ松がありますが ここも分かり難い所です。 集落のはずれの お堂

の中にあります。 13:45? 「投げ松」。 思ったより大きな木で カメラに収まりません。

投げ松は 法道仙人が 法華山から投げた松が 根付いて成長したものを 村人が ご神木として

祭っていたもので 今は 枯れ木になっています。 山陽道ができたとき 周辺が整備され お堂の

裏に 竣工記念碑が立っています。 「法道仙人塚」 があるらしいのですが・・・。

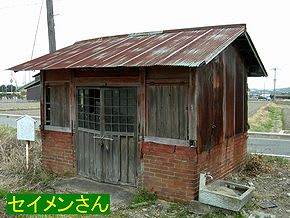

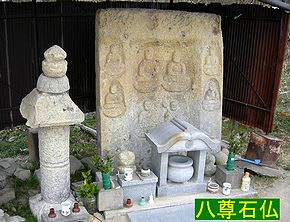

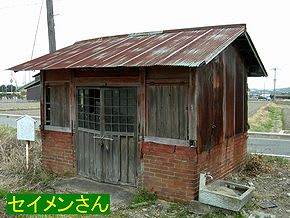

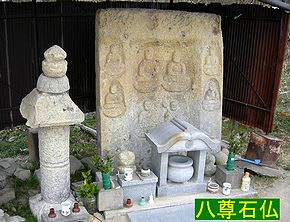

「セイメイさん」へ向かいます。 途中 「八尊石仏」(小畑東町)に寄りましたが 都合により 写真

は 下にしました。 セイメイさんは セイメンさんかと思うのですが 立札には セイメイさんと・・。

セイメイさんも 物置のようなトタン板の建物で 知らないと 傍を通っても分かりません。 パンフレッ

トには 陰陽師・安倍晴明の術が かかった碑がある と書いてありますが・・・。 立札には 銘がな

いので いつ造られたものか分かりませんが 像容が 非常に 稚拙なので 素人が 彫ったものでは

ないか? 厄神駅の近くで 井戸を掘っていて 発見され 俗に セイメイさんと呼ばれ 信仰されてい

ると あります。 この像も かなり 風化しているようです。

セイメイさんに来る途中に 「八尊石仏」に寄りました。 竜山石の石棺材に 阿弥陀如来像と

地蔵菩薩が八体彫ってあり 南北朝時代のもの。 このような形式の石仏は 加古川地域の

特色を示すものであり この石仏は 加古川市を代表する石仏として貴重なものです。

最後に寄った 「石棺仏」は 何所だったのか 分かりませんが 阿弥陀三尊が 彫ってあり 南

北朝時代前期の銘があり 道路拡張工事により 移転したそうです。 この像も風化して ボロ

ボロです。

最後に? 加古川大堰に寄りました。 この県道18号線は 何度も走ったことがありますが

大堰に寄るのは 初めてです。 加古川流域は 温暖な気候で 雨が少なく 流況も不安定なこ

とから 水に対する関心が深く 水の利用には 大変 厳しく対処してきました。 治水、利水の

安全度の向上が望まれ 加古川大堰の建設目的は こうした加古川流域における治水の安

全確保と 逼迫した水需要に対処するために 建設されたもので 最大貯水量は 164万立方

メートル。

15時頃 駐車場所に戻ってきました。 I本さんは 近くに住んでおられ 自転車でよく走られ

るようで いろいろな石棺仏を案内していただきました。 S田さんには ミステリーゾーンを あ

ちこち走りまわって ガソリンを使わせ T嬢には 手作りのお土産をいただき 皆さん ありが

とうございました。 お陰さまで 楽しく 有意義な一日を過ごすことができました。

駐車場で別れ 帰路につきます。 加古川バイパスに出るまで 道路が渋滞しています。 こ

の前もそうでした。 バイパスに乗れば すいすい走れます。 15:54 帰着。

本日の走行距離は 往路:36km 復路:35.4kmで 計:71.4kmでした。

結局 法道仙人と陰陽師のつながり 安倍晴明と加古川のつながりは 分からず・・・・。

。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

きょうは カリスマ添乗員やまそさんのツアーに 参加させていただき ”法道仙人と陰陽師(芦屋道満)

の足跡をめぐる” で 加古川周辺を 散策・ドライブしてきました。 雨ガ-ルも 参加しましたが きょうは

晴れ男・晴明に 軍配が上がり 雨の影響は 受けませんでした。 えっ 安部晴明は 加古川と無関係?

法道仙人と陰陽師の関係について 理解できていませんが おいおい 勉強しようと 思います。

きょうのツアーでは あちら こちら走りまわり どこを走ったのか 分かりません。 地図が 作成できるか

どうか 今晩 寝ながら考え 明日の朝 起きてみないと 地図が・・・。

けさ 起きたら 地図が描けていました。 やまあそさんの 2008.1.6 のページを カンニングして

コピーすれば 簡単でした。 でも 合っているかどうか 責任は もてません・・・。

8:21 出発。 集合時間に 遅れないよう 早目に出ました。 姫路・加古川バイパスを走り 加古川

東ランプを降り 北へ。 秘密の集合場所へ 9:00 に 到着。 皆さんも早目に来られ やまあそ号に

乗り込み 9:15 スタ-ト。 S田さん、I本さん、T嬢と私の四人です。 私は 乗っているだけなので

どこを走ったのか 分かりませんが 県道79号線を 北へ行き 権現湖の横から 山陽道を 潜った先で

左折して 細い簡易舗装の林道へ入ったようです。 林道終点に車を停め 石段を上がると 周遍寺。

周遍寺は 法道仙人が この山の北の峰に 石に写した妙経を納め 経の尾と号し 堂宇を建立した

ことに始まるという古刹だそうです。 立派なお寺ですが やまあそさん曰く 今は アルプスの少女ハ

イジ(廃寺)になりつつあります。 庫裏は 屋根も建屋も 形を残していますが 雨戸は壊れ・・。

鐘楼にも 立派な鐘があり 要らないのなら もらって帰りたい・・。 四国88ヵ所霊場の石仏めぐり

もあり 不要なら ともみさん 漬物石に どう?

山へ向かいます。 山ガールのために わざわざ 山歩きを ツアーに 組み込んでいただいた?そう

で 西国33ヵ所霊場の石仏を巡りながら 山道を歩きますが どこへ行くのか 分かりません。 登山

道も ヤブっぽくなってきて まさに ミステリーツアー?

いきなり 四等三角点に出ました。 黄チップが埋め込まれています。 最近 四等三角点と縁がな

いので 四等で チップがある三角点を見るのは 初めてです。 山の名は 経の尾とか 経尾山と言う

そうです。 北へ少し降りると 展望地があり 笠形山が見えるそうですが きょうは・・。 西寄りには

善防山が見えます。 分岐へ戻り 洞窟へ向かいます。 シダヤブは 歩ける程度にシダが刈ってあ

ります。 市の境界尾根に出ると 歩きやすい いい道になり 巡視路だと言われましたが 近くに 鉄

塔はないし・・。 左下に 城山GCが見え 道に 城山のコンクリ杭があるので ゴルフ場の巡視路?

途中 歩き難い所もありましたが 10:25 毘沙門洞窟へ。 岩の上に毘沙門天の石像がありま

すが 写真は 失敗。 正面から撮ったので 凹凸がはっきりしない ベタな写真になってしまい 毘

沙門天が 見えない・・。 おまけに 左横にあった崩れそうな石碑を 撮ったつもりで 撮り忘れ・・。

法道仙人が この地で休憩した とか 一乗寺と周遍寺の中間に 駒の蹄?が あることなどが 彫

られていた? 帰りは 洞窟から 時計回りに登り 192m標高点ピークを通り 分岐に戻り 境界

尾根を てくてく歩いて 周遍寺に 戻りました。 周遍寺には 石造多層塔も 残っています。

次の訪問地は 「こけ地蔵」。 あっという間に 着きましたが 難しい場所にあります。 平荘湖の

西にあることは 分かっていましたが 一人で 来ると 捜しまわることに なったでしょう。 駐車場も

ありません。 僅かに 道路脇に 幟が はためいているのが 唯一の目印・・・。

11:38 到着。 天下原石仏は 家型石棺の蓋に 立像の地蔵像が 彫ってあり 銘は ありませ

んが 南北朝時代に造られた? この石仏は 何度起こしても 前に倒れるので 俗に こけ地蔵 と呼

ばれています。 この石棺も 付近の古墳から 発見されたものを 利用したのでしょう。 と 説明さ

れていますが 道満が 京都に向けて 送った「ひとつ火」 が当たって倒れた・・。 今は 椿の木に寄

りかかって 立っています。 竜山石?に 彫られた仏像は 風化して ボロボロです。

次は 正岸寺です。 せいがんじ と思っていましたが しょうがんじ でした。 11:53 到着。

ここも 北の道路から入ると 思っていましたが 南の道路からでした。 保育園の脇の細い路地を

入ります。 回りに家が 建て込み 狭苦しくなっています。 正岸寺は 陰陽師・芦屋道満が この

辺りに 住んでいたことに由来し 道満の屋敷跡に 建てられたそうです。

道満は 修業を積み 式神(陰陽師が使う精霊)を 呼び出せるようになり 毎晩 式神を呼び出し

天下原から升田山の麓まで行き 修業し 後に 陰陽師を より深く学ぶため 京都へ行きました。

やまあそさんが 声をかけたからでしょうか 奥さんが出てこられ 座敷に上げていただき お茶

まで呼ばれたのには 恐縮しました。 二匹の犬が 吠えて うるさいのは 何とかならないでしょう

か? ゆっくり 見学できません。 境内の左隅に お堂があり 中に 道満の像があります。 右に

は 道満碑も 立っています。

そうそう やまあそさんが 教えてくれないと 井戸を見忘れるところでした。 道満が 京都に行った

後 道満の家の井戸に残された式神は 夜の12時になると いつも修業していたことを思い出し 主

人を探して 赤い火の玉となって 東の空に 飛んで行ったそうで これを 「道満の一つ火」 といって

怖がられていたそうです。 この火の玉は 地元の守り神で 地元の人には 見えない? この ひと

つ火によって お地蔵さんが こけた のではないでしょうか?

正岸寺を後にして 県道43号線を 北へ戻り 山陽道の手前にある札馬神社に 12:29 到着。

ここには 法道仙人が 手をついた手跡が残る 「手形石(手跡岩)」 がありますが 岩は立ててあり

手跡は 鶏の足跡のようです。 また 拝殿の右に 法道仙人が 法華山に寺を建てるため 方位

を 決めるとき 腰かけたと言われる 「腰掛岩」 を 模した岩が あります。

山陽道を潜ると レストラン「駒の爪」があります。 12:38 で ちょうど 昼食にいい時間に

なりました。 中に 「駒の蹄跡」の説明板もあり ご主人は 法道仙人に関して なかなかうるさ

い人のようです。 駒の爪周辺の整備もされているようです。

昼食後 歩いて 駒の爪に向かいます。 すぐ先の 県道47号線の道路脇にあります。 パン

フレットでは 法道仙人が乗って空を掛けた馬の蹄跡が 「駒の爪」となっていますが レストラン

では 白雉元年 法道仙人が 法華開山のとき 駒にて登山し・・「駒の蹄跡」 と なっていました。

「駒の古道」を歩いて 「投げ松」へ向かいます。 途中 道のない竹ヤブを抜けます。 村の道へ

出て 集落を東へ進むと 投げ松がありますが ここも分かり難い所です。 集落のはずれの お堂

の中にあります。 13:45? 「投げ松」。 思ったより大きな木で カメラに収まりません。

投げ松は 法道仙人が 法華山から投げた松が 根付いて成長したものを 村人が ご神木として

祭っていたもので 今は 枯れ木になっています。 山陽道ができたとき 周辺が整備され お堂の

裏に 竣工記念碑が立っています。 「法道仙人塚」 があるらしいのですが・・・。

「セイメイさん」へ向かいます。 途中 「八尊石仏」(小畑東町)に寄りましたが 都合により 写真

は 下にしました。 セイメイさんは セイメンさんかと思うのですが 立札には セイメイさんと・・。

セイメイさんも 物置のようなトタン板の建物で 知らないと 傍を通っても分かりません。 パンフレッ

トには 陰陽師・安倍晴明の術が かかった碑がある と書いてありますが・・・。 立札には 銘がな

いので いつ造られたものか分かりませんが 像容が 非常に 稚拙なので 素人が 彫ったものでは

ないか? 厄神駅の近くで 井戸を掘っていて 発見され 俗に セイメイさんと呼ばれ 信仰されてい

ると あります。 この像も かなり 風化しているようです。

セイメイさんに来る途中に 「八尊石仏」に寄りました。 竜山石の石棺材に 阿弥陀如来像と

地蔵菩薩が八体彫ってあり 南北朝時代のもの。 このような形式の石仏は 加古川地域の

特色を示すものであり この石仏は 加古川市を代表する石仏として貴重なものです。

最後に寄った 「石棺仏」は 何所だったのか 分かりませんが 阿弥陀三尊が 彫ってあり 南

北朝時代前期の銘があり 道路拡張工事により 移転したそうです。 この像も風化して ボロ

ボロです。

最後に? 加古川大堰に寄りました。 この県道18号線は 何度も走ったことがありますが

大堰に寄るのは 初めてです。 加古川流域は 温暖な気候で 雨が少なく 流況も不安定なこ

とから 水に対する関心が深く 水の利用には 大変 厳しく対処してきました。 治水、利水の

安全度の向上が望まれ 加古川大堰の建設目的は こうした加古川流域における治水の安

全確保と 逼迫した水需要に対処するために 建設されたもので 最大貯水量は 164万立方

メートル。

15時頃 駐車場所に戻ってきました。 I本さんは 近くに住んでおられ 自転車でよく走られ

るようで いろいろな石棺仏を案内していただきました。 S田さんには ミステリーゾーンを あ

ちこち走りまわって ガソリンを使わせ T嬢には 手作りのお土産をいただき 皆さん ありが

とうございました。 お陰さまで 楽しく 有意義な一日を過ごすことができました。

駐車場で別れ 帰路につきます。 加古川バイパスに出るまで 道路が渋滞しています。 こ

の前もそうでした。 バイパスに乗れば すいすい走れます。 15:54 帰着。

本日の走行距離は 往路:36km 復路:35.4kmで 計:71.4kmでした。

結局 法道仙人と陰陽師のつながり 安倍晴明と加古川のつながりは 分からず・・・・。

。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます