讃美歌249番 「われ罪びとの頭なれど」 昨日の礼拝で歌いました。

"Chief of Sinners Though I Be" by William McComb, 1864

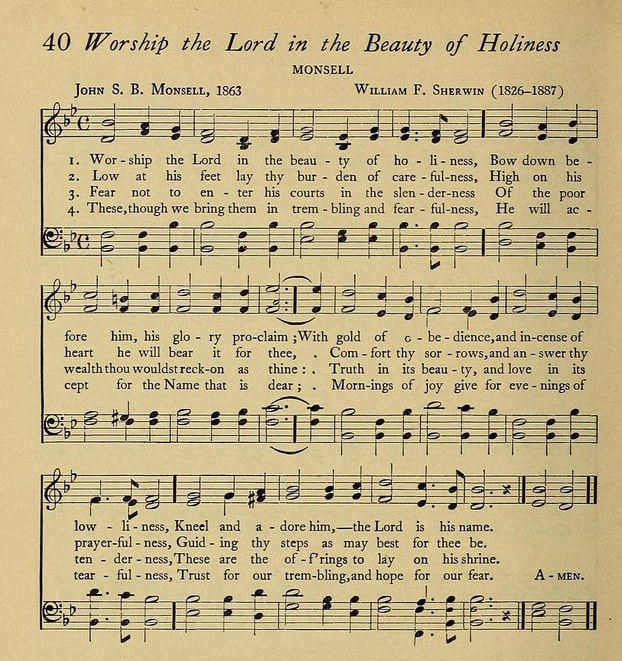

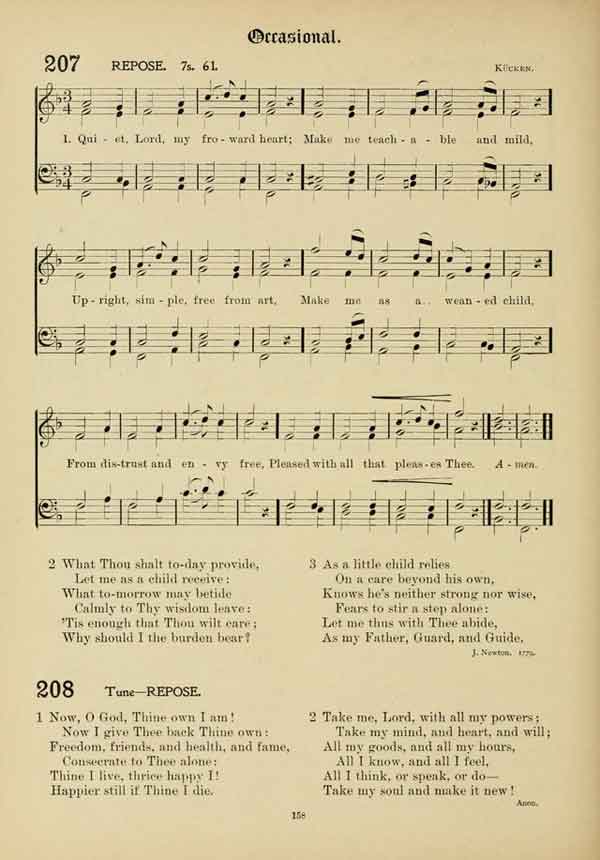

「REPOSE」 Orig. Friedrich Wilhelm Kucken (1810-82)

Arr. by Jpseph Perry Holbrook (1822-88)

1) われつみびとの かしらなれども、

主はわがために 生命(いのち)をすてて、

つきぬいのちを あたえたまえり。

2)あまつみくにの たみとならしめ、

幹につらなる 小枝のごとく、

ただ主によりて 活かしたまえり.

3) 妙にもとうとき みいつくしみや、

もとめ知らず 過ごししうちに、

主はまずわれを みとめたまえり。

4) おもえばかかる つみびとわれを

さがしもとめて すくいたまいし

主のみめぐみは かぎりなきかな

日本語のサイトで検索しても讃美歌249番のメロディは出てきませんでした。

そこで“ Chief of sinners though I be ”で検索したら美しいメロディにヒットしました。

このメロディの作曲者は Richard Redhead という人のようです。

1) Chief of sinners though I be,

Jesus shed His blood for me;

Died that I might live on high,

Lived that I might never die,

As the branch is to the vine,

I am His, and He is mine.

2) Oh, the height of Jesus' love!

Higher than the heavens above,

Deeper than the depths of sea,

Lasting as eternity.

Love that found me--wondrous thought!--

Found me when I sought Him not.

それでは、日本語歌詞につけられた曲は?と Friedrich Wilhelm Kucken で探して

行き着いたのがこのページです。

上の方の「Audio files : MIDI」をクリックすると「讃美歌」249番のメロディを聞くことができます。

英語から日本語に翻訳したとき、それに付いていた原曲ではなく別のメロディを付ける、ということは

間々あったのでしょうね。

そしてこのメロディに付いていた歌詞は「chief of senners・・・・・」ではなかったようです。

楽譜を付けておきます。 二つの歌詞が載っていますね。

美竹教会のホームページです、クリックしてお訪ねください。

"Chief of Sinners Though I Be" by William McComb, 1864

「REPOSE」 Orig. Friedrich Wilhelm Kucken (1810-82)

Arr. by Jpseph Perry Holbrook (1822-88)

1) われつみびとの かしらなれども、

主はわがために 生命(いのち)をすてて、

つきぬいのちを あたえたまえり。

2)あまつみくにの たみとならしめ、

幹につらなる 小枝のごとく、

ただ主によりて 活かしたまえり.

3) 妙にもとうとき みいつくしみや、

もとめ知らず 過ごししうちに、

主はまずわれを みとめたまえり。

4) おもえばかかる つみびとわれを

さがしもとめて すくいたまいし

主のみめぐみは かぎりなきかな

日本語のサイトで検索しても讃美歌249番のメロディは出てきませんでした。

そこで“ Chief of sinners though I be ”で検索したら美しいメロディにヒットしました。

このメロディの作曲者は Richard Redhead という人のようです。

1) Chief of sinners though I be,

Jesus shed His blood for me;

Died that I might live on high,

Lived that I might never die,

As the branch is to the vine,

I am His, and He is mine.

2) Oh, the height of Jesus' love!

Higher than the heavens above,

Deeper than the depths of sea,

Lasting as eternity.

Love that found me--wondrous thought!--

Found me when I sought Him not.

それでは、日本語歌詞につけられた曲は?と Friedrich Wilhelm Kucken で探して

行き着いたのがこのページです。

上の方の「Audio files : MIDI」をクリックすると「讃美歌」249番のメロディを聞くことができます。

英語から日本語に翻訳したとき、それに付いていた原曲ではなく別のメロディを付ける、ということは

間々あったのでしょうね。

そしてこのメロディに付いていた歌詞は「chief of senners・・・・・」ではなかったようです。

楽譜を付けておきます。 二つの歌詞が載っていますね。

美竹教会のホームページです、クリックしてお訪ねください。