グランデコのゴンドラから浄土平までは国道115号線を走行し磐梯吾妻スカイラインを通ります。約50kmのドライブです。

この磐梯吾妻スカイラインは、有料道路でしたが2013年から無料開放されました。3年前の5月ごろ初めてこの道を通りましたが、両側に雪の回廊がありました。

浄土平に向かって走っていると、途中に紅葉が始まっている所がありました。

約1時間で浄土平に到着。この浄土平は、磐梯朝日国立公園に属しています。

磐梯朝日国立公園は、昭和25年(1950年)9月5日に指定された面積186,389ヘクタールの国立公園です。山形、福島、新潟の3県にまたがっており、

「出羽三山・朝日地域」「飯豊(いいで)地域」「磐梯・吾妻地域」「猪苗代地域」からなっています。

ここ浄土平は「磐梯・吾妻地域」に属し、磐梯吾妻スカイラインの中間地点の標高1,600メートルに位置しています。一切経山、吾妻小富士、桶沼に囲まれたこの一帯は、

一切経山の火山噴火により生成された火山荒原と、オオシラビソを主とする針葉樹林の原生林となっています。

また、高山植物群落や亜高山帯の針葉樹林湿原なども点在し、ビジターセンター、休憩所、自然探勝路が設置・整備されていますので、手軽に亜高山の自然を楽しむことができます。

吾妻山は古くから信仰の山として栄え、中吾妻山の西側にある吾妻山神社(吾妻山大権現)には山伏修行のため、ふもとからの駆け道(登山道)が通じていました。

駆け道沿いには、修験に関連した地名が残されています。「浄土平」は、吾妻小富士や一切経山に囲まれた鮮やかな花々に満ちた平坦地が、厳しい山道を歩んできた登拝者にとって

極楽浄土のように思えたことから名付けられたと考えられます。(浄土平ビジターセンターHPより引用)

レストハウス前にある「吾妻小富士」に登ってみます。吾妻小富士は1707mで早春のころになると山肌に残る雪がうさぎのような形に見えることから、この残雪は「雪うさぎ(吾妻の雪うさぎ)」と呼ばれ、

福島市民に春の訪れを知らせる風物詩となっています。昔から雪うさぎが見えるようになると、農家の人々が苗代に種をまき始めたところから、「種まきうさぎ」とも呼ばれます。

レストハウス駐車場から階段を登って約10分、火口に着きました。この火口は、直径500m、火口底まで70mです。

2年前九州鹿児島の高千穂峰に登りましたが高千穂にもこのような火口(御鉢)がありました。火口を覗くと吸い込まれそうで怖いです。

吾妻小富士は、火口を1周できるようになっていますが、今回時間があまりありませんのでここまでとします。

火口周辺には、あの世に近いという意味でしょうか、石が積み重ねられていました。

会津のKさんとは、会津坂下町(ばんげちょう)「春日八郎おもいで館」で待ち合わせしています。車のナビをそこに合わせると約1時間半かかります。

現在12時40分を過ぎましたのでKさんに電話で待ち合わせ時間を2時半と連絡しました。(ちょっと余裕を持ちました)

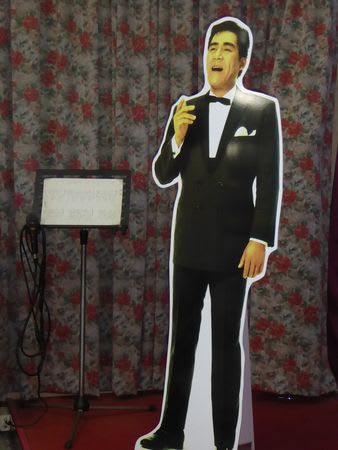

高速を使い、会津坂下町の「春日八郎おもいで館」には、1時45分到着。我々が到着したのと同時にKさんも来られました。

春日八郎は、大正13年(1924)会津坂下町塔寺で生まれました。近くには立木観音があります。

子供の頃、よくこの「おもいで館」近くに遊びに来ていたそうです。その場所には「一本杉」がありました。その話を作詞家の高野公男に話し、栃木出身の舩村徹が曲をつけました。

そこで生まれた歌が「別れの一本杉」です。おもいで館の前には別れの一本杉の歌碑が建っています。近づくと歌が流れてきます。

春日八郎というと他に「お富さん」「長崎の人」「あんときゃどしゃ降り」「赤いランプの終列車」「山の吊り橋」「ロザリオの島」・・・・・・・・・・・・

どれも私が子供の頃よくラジオで聞いていました。

別れの一本杉 作詞 高野公男 作曲 船村 徹 昭和30年(1955)発売

泣けた 泣けた

泣けた 泣けた

堪えきれずに 泣けたっけ

あの娘と別れた哀しさに

山のかけすも啼いていた

一本杉の石の地蔵さんのヨ

村はずれ

|

|

春日八郎は、会津坂下町八幡小学校にピアノを寄贈したり、第二中学校の校歌や応援歌を作曲し、会津坂下町に貢献されたということで名誉町民の称号が贈られました。

また、作曲家猪股公章さんは、3歳までこの会津坂下町に住んでおられたそうです。古くは、戊辰戦争の時の「中野竹子」も会津坂下町出身です。

おもいで館を出て次に向かうのは「蔵とラーメンの町喜多方」です。

蔵のまち喜多方」として多くの旅人たちが集う喜多方。はじめて訪れた人にも、懐かしい郷愁を感じさせずにはおかない、素朴な趣のあるまちです。

それは、喜多方の蔵が観光のためにつくられたものではなく、現在も人が住み、使い、暮らしのうつわとしての役割を果たしているからなのでしょう。表通りはもちろんのこと、

路地裏や郊外の集落にまで蔵があり、その数は四千棟余といわれています。なぜ、このまちに、こんなに多くの蔵が建てられたのか。それには、いくつかの理由があります。

まず、いまでも、酒蔵、味噌蔵として使われていることからもわかるように、良質の水と米に恵まれた土地ならではの醸造業を営む場として、蔵が最適な建物であったことがあげられます。

また、蔵は、男たちの夢の結晶として、「四十代で蔵を建てられないのは、男の恥」とまでいわれ、喜多方の男たちにとって、自分の蔵を建てることは、情熱をかけた誇りの対象でもあったのです。

喜多方の蔵が、画一的なものでなく、白壁、黒漆喰、粗壁、レンガなどの種類や扉の技巧にいたるまでバラエティーに富んでいるのは、そうした男たち一人一人のロマンの表現だったのでしょう。

そして、もう一つの大きなきっかけとなったのが、明治十三年に起きた大火でした。この火事は、市の中心部から瞬く間に燃え広がり、約三百棟の家々を焼き尽くしました。が、

そのとき、くすぶる焼け野原に、厳然と残ったのがまぎれもない蔵の姿だったのです。こうして喜多方の人々は、蔵を誇りとして、蔵とともに今日まで暮らして来たのです。(喜多方市観光協会HPより抜粋)

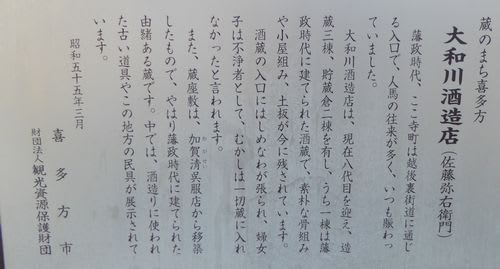

今回は、大和川酒蔵の蔵を見学しました。

大和川酒蔵は、江戸中期寛政2年(1790)の創業です。

車の為試飲はできませんでしたが、丁度秋の庫出し頒布が行われており、それに申し込みました。10月末、11月末、12月末と3回にわたり送ってくれるそうです。

喜多方ラーメンは、昭和初期に作られ、スープはしょうゆ味の透明な豚骨スープです。喜多方市の人口約37000人に対し120軒ものラーメン屋さんがあるそうです。

今回は食べませんでしたが、今夜の宿でもビッフェに出るそうで今晩の楽しみにしておきます。

今夜の宿は、NHKブラタモリで放映された「御宿東鳳」です。テレビで20階からの展望がいいと放映されましたので20階に行ってみましたが、閉まっていました。

夕ご飯は、会津のKさんも一緒にいただきました。

会津坂下駅前にも春日八郎の記念碑が立っています。

昨年は19日、20日、21日と会津を巡っていただきましたので、紅葉の進み具合を覗いてこようと思っています。

グランデコ 浄土平 春日八郎 酒造 AM8:00スタートから 全く無駄のない観光力 これってすごいですよね

読めない地名がとても懐かしいです 坂下をばんげ

飯豊を いいで 会津に行って学ぶこと多しです

我家の車の中は 買い求めたCDがたえず 歌っています

特に「お富さん」(笑)

私も社会人の時に「お富さん」という称号を与えられたこともあります。

こうやって聞いていると春日八郎は美声ですね。

時間があれば吾妻小富士の火口を一周したかったですね。(そうそう浄土平は福島市に入るそうです)

喜多方の酒蔵、車でしたので試飲ができませんでしたが

頒布会を申し込みましたので今月末お酒が来るのが楽しみです。