もう一年が経とうとするのに、涙が止まりません。

2014年12月13日(土)KKR仙台ホテルで「今泉隆雄さんを追慕する会」が開かれました。20分ほどの講演をさせていただきました。「今泉隆雄さんの木簡研究」という題です。パワーポイントのノート版が原稿ですので、それを再掲します。実際にはこんなにスムースには話せませんでした。

今泉隆雄先生を追慕する会

今泉さんは二歳年上の先輩です。本来なら当然〔今泉先生〕と申し上げるべき立場です。しかし、1977年に初めてお会いした時から、〔今泉さん〕と言い慣らわせてきました。東北大学に移られてからもずっとこれで通していました。ご本人もそれを望んでおられましたので、今日も「今泉さん」と呼ばせていただきます。お許し下さい。

本報告も、その多くは今泉さんと私の接点の中で得られた知識、情報を下にした時に私的な内容になることを予めご理解頂ければ助かります。

なお、この写真は六年前、私の科研でベトナムのタンロン遺跡出土の文字塼の調査に行った折のスナップです。ネコを見つめる眼差しはまるで我が子のようで、木簡以上です。

今泉さんの木簡研究の業績の大半は著書『古代木簡の研究』にまとめられています。その構成は第一編木簡の史料学的研究、第二編が木簡群と遺跡、第三編が個別木簡の考察、となっています。本報告では第三編を除くご研究の成果をお話ししようと思います。

この大著がまとめられるまでにその基礎をなした研究が第2回木簡研究集会での報告であり、それをまとめた『木簡研究創刊号』に載せられた「貢進物付札の諸問題」という論文でした。そしてこの論文の直後に調査に当たられたのが長岡京で初めて一千点を超す木簡でした。それぞれが第一・第二編の核となる研究でした。

そして、私と今泉さんとの出会いを用意してくれた木簡群でもありました。

『長岡京木簡一』は、報告書の体裁をとっていますが、今泉さんの著書というべき研究成果の賜です。その内容はこの後お話ししますように、木簡学に新たな地平を拓き、今泉さんの木簡研究・古代史研究を大きく展開させたものだったと思います。

これはガリ版刷りの第2回木簡研究集会での今泉さん直筆の報告要旨です。お借りした「貢進物付札の諸問題」と題されたファイルに大切に挟まれておりました。37年も前のものですから紙も赤茶けておりました。

今泉さんが「貢進物付札」を最初の研究テーマとされたのは、ある意味、必然であったように思います。

さきに熊谷さんのご報告にありましたように、今泉さんの古代史研究の初めは郡司制・地方行政組織の成立にありました。奈良文化財研究所で、地方から送付されてくる貢進物付札に着目され、「誰が、どこで、いつ作成したのか。」「貢進主体の属する国によって何らかの違いがあるのか、その違いはどんなものなのか。」 この課題を解決するために、今泉さんが着眼されたのは、木簡そのものでした。

木簡の文面だけではなく、それぞれの木簡の書式、書風、形態にまで及んでいました。今日の木簡研究で当たり前になっている研究方法の基準が今泉さんの手によって確立されたのでした。

ご家族からお借りした「貢進物付札の諸問題」「文書木簡の廃棄の時期と計会制度」という二冊のファイルには研究過程の様々な集計作業が記載されていました。

左上は貢進物付札に記載された貢進物と木簡の型式との関係を確認するために作成された集計表です。

真ん中の折れ線グラフは、宮都別の木簡の寸法の集計表です。右下は国別、時期別の木簡の寸法の分布を示したグラフです。

こうした作業を経て論文が構成されていました。

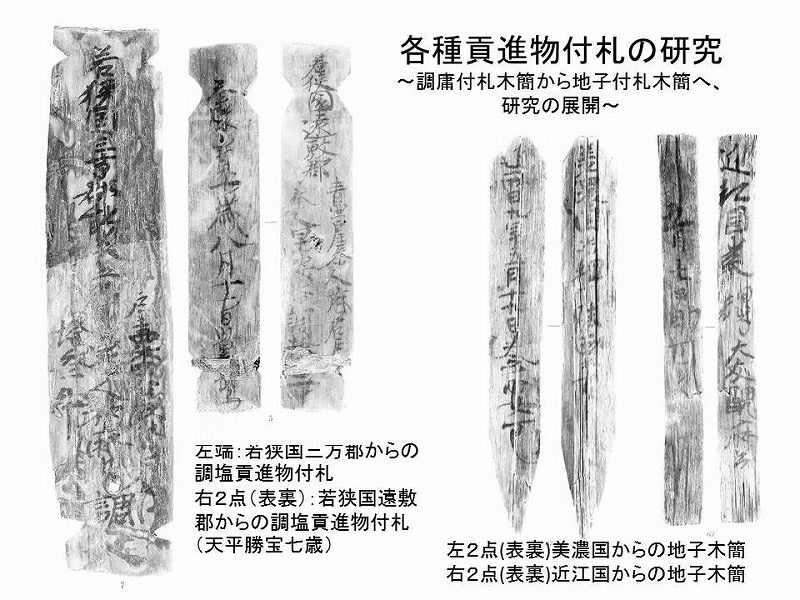

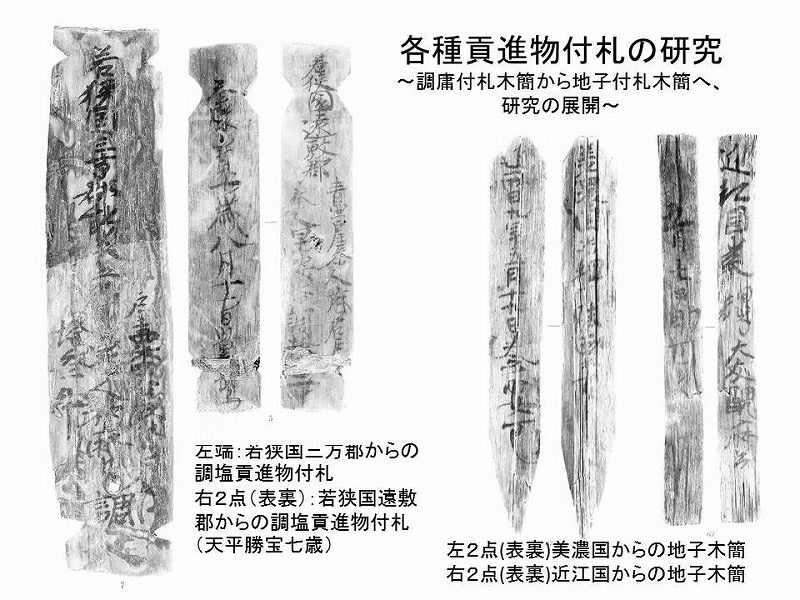

貢進物付札の研究は、調庸の付札に始まりました。

例えば、この若狭からの調の塩貢進木簡は典型的な違いを見せます。

若狭国には当時遠敷郡と三方郡の二郡しかありませんでした。今泉さんはその二郡から出された貢進物付札に着目しました。表裏両面に記載する遠敷郡、大宝令の規定では記載することになっていた貢進年月日を一切書かない三方郡、繊細な筆遣いの遠敷郡、木簡という物に即して細部にわたって観察を重ねた結果の研究成果でした。

余談になりますが、この頃今泉さんと度々手紙のやりとりをしていた私はあるときこんなことを言われました。

「手紙は筆で書いた方がいいよ。木簡を釈読するというのは文字の形じゃなくて、筆の運びから読み解くんだ。だから日頃から筆で書いていれば、木簡のわかりにくい文字も浮かんでくることがあるんだ。」

そんなことばに刺激されて私もしばらく筆で書いていました。この頃、今泉さんの生活の全てが木簡だったと判ります。

なお、今泉さんはこの近江の木簡の分析から、これらが運搬人である大友醜麻呂によって太政官厨家の研修現場で書かれたものと解明されました。

今泉さんの木簡研究を貢進物付札の研究から宮都研究へと大きく舵を切らせたのが長岡京木簡ではなかったかと思います。

1977年の夏は今泉さんにとっても、私にとっても人生を大きく変える転換点の年となりました。

様々な苦難の末に世に出されたのが「長岡京太政官厨家木簡」でした。

先ず明らかにされたのがやはり貢進物付札でした。但しそれまでとは違う「地子」という特殊な税物に付けられた木簡でした。共伴する様々な木簡の指し示す方向が「太政官厨家」であることが明らかにされました。

この様な木くずや土器の塊の多くは、整理が進むと太政官厨家に関連するものが一括して投棄されていることを示しました。

その分析によって、太政官厨家には「倉代下」が利用されたこと、太政官曹司や山桃院・嶋院など王権の中枢部の建設に関する部局があること(作官司所)、人事に関する考所が置かれていたこと、鉄などの物品が保管されていたこと、これらの業務を遂行するために多くの史生が配置されていたことなどが明らかにされました。中央官司機構に関する初めての詳細な研究成果でした。

そしてその出土位置に着目した今泉さんは、長岡京太政官厨家と平安京諸司厨町の中のそれが位置を連動させていると評価しました。

この頃、今泉さんの研究の関心が、古代宮都研究へと展開しつつあった要因の一つが、長岡京木簡の調査・研究成果にあったことも事実でしょう。

私もこの今泉さんの研究成果を基礎に、後に平城京で長屋王邸が発掘調査され、三都にわたって宮城の外に現業官司を配置する伝統があったことを証明しました。宮都研究において、長岡京研究が前後の都の施設配置など、大きな影響を与えたことを実証する貴重な資料でした。

並行して進められた太政官厨家木簡の分析により、中央官司機構において木簡が多様な役割を果たしていたことが明らかにされました。

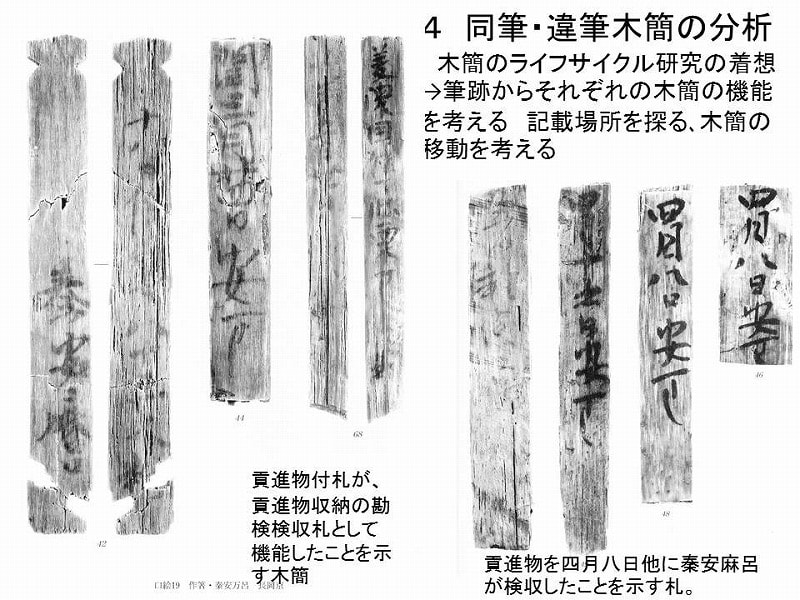

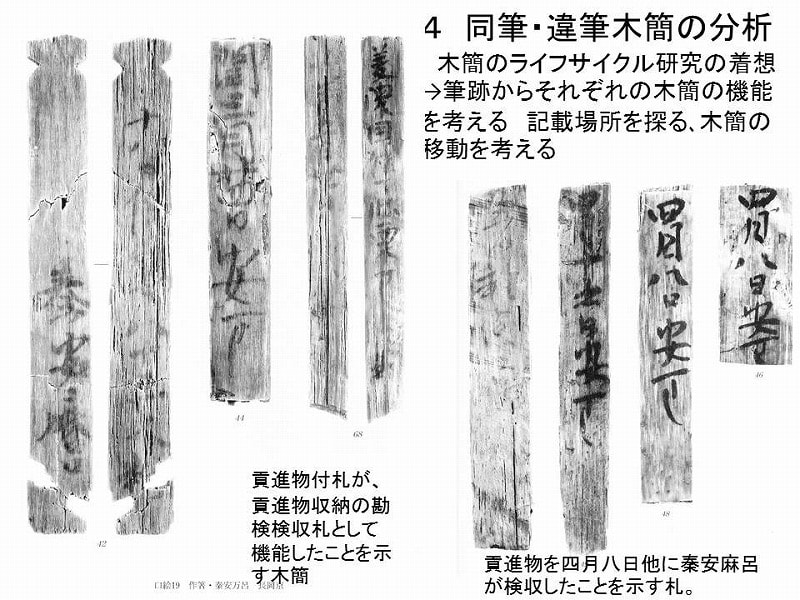

勘検検収付札と命名されたこれらの木簡は官司(太政官厨家)内で、物品(ここでは地子物か))などを四月八日他に秦安麻呂が点検したことを示す木簡です。貢進物付札と一緒に束ねておいて、後に集計などに用いたものと推定されています。宮都の中央官司で、収納物の集計や返抄交付の資料として木簡が利用されたことを示す貴重な証拠となりました。

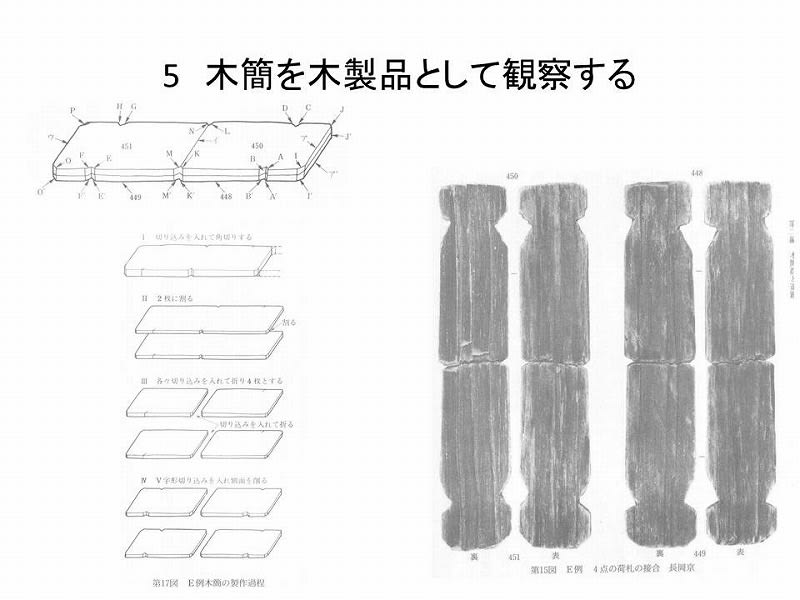

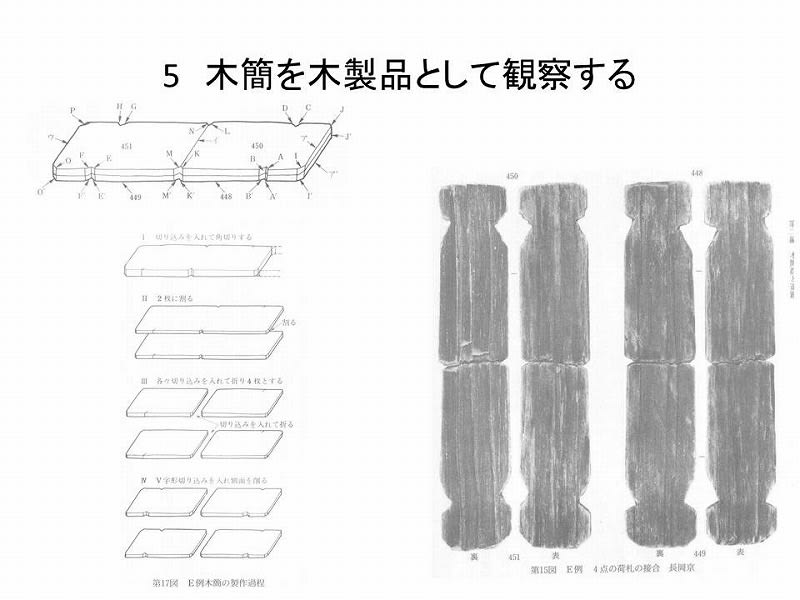

今泉さんの木簡研究の大きな特長に木簡群と遺跡との関係を常に念頭に置いて分析を加えられることでした。木簡の研究において、文字のない木簡状木製品にも研究が加えられ、この様に木簡素材がどのようにして成形さえるのかが明らかにされました。

さらに、木簡の小さな切り込みに着目し、これが定木であることを証明されたのも今泉さんでした。

その証明のために正倉院などに残る公文書の堺線を集計され、目印がそれらと深く関係することを実証されました。

木簡の作成から廃棄までを系統立って解明されたのも今泉さんでした。

門牓木簡という、宮城門など、官吏や官司が、物品や官人・兵士などの移動の際に用いられる点検札を通して、木簡の「ライフサイクル」に着目されたのも今泉さんでした。

常に、木簡が移動するものであることを念頭に、研究を進められた大きな成果でもありました。木簡研究の先駆者である中国漢牘の研究者も驚く成果でした。

最後に、木簡とは少し離れますが、文字資料に関するご研究の一端についても触れておきたいと思います。

これはベトナム(大越国)の都であるタンロン遺跡から出土した文字をスタンプした塼です。多様なスタンプが李朝から黎朝までの各王朝の造営に関して生産された塼に押されていました。

私たちは全く気付きませんでしたが、中にこの様な変わった線刻やスタンプのある塼に気付かれた今泉さんは、帰国後同僚の専門家のアドバイスを得て、これらがチャム文字であることを確認され、ベトナム中部に存在したチャンパ王国(中国名・林邑)もまた、タンロンの建設に関与させられていたことを明らかにされました。

文字だけではなく、文字をもつ遺物そのもの、そしてそれが遺跡に残ることの意味を常に念頭に置かれていた今泉さんならではの研究成果でした。

以下、報告書の抜粋です。

「タンロン王宮遺跡出土チャム文字塼について」

2008年3月にタンロン王宮遺跡出土の文字塼について、ベトナム社会科学アカデミー考古学研究所が作成した拓本集4冊によって調査を行った。文字塼の大部分は漢字によるものであるが、第2冊26号文字塼の文字は見慣れないものであったので、東北大学文学研究科言語学講座後藤斉教授に鑑定を請うたところ、インド系のチャム文字ではないかという教示を得た。ここに後藤氏から聞いたこととその時いただいた資料によって、チャム文字について記しておく。(下略)

チャム族は、文化的には中国よりもインドのヒンドゥー教の影響を受けて、チャム語を書き記すのにインド系の文字であるチャム文字を使った。チャム族の国であるチャンパは、10世紀からベトナムの圧力を受け、11世紀以降、ベトナムの李朝・陳朝・黎朝の侵略を受けてその支配下に入り、17世紀にはついに併合された。

このチャム文字塼の時期は不明であるが、以上のようなチャンパとベトナムの歴史、及び漢字塼の記載が塼製作に関する負担の主体を示すものであることから、このチャム文字塼の記載内容も支配下にあったチャム族あるいはチャンパ国が塼製作の負担を負ったことを記載するものであることが考えられる。

最後になりますが、私たちと今泉さんの木簡研究の関わり、今泉さんの学問に対する姿勢の一端をご紹介してまとめとしたいと思います。

今泉さんが長岡京研究に関与されるきっかけを作られたのは右端におられる故・高橋美久二さんでした。高橋さんによって、この左端の後ろ姿の写っている清水みきさんも私も、木簡研究に携わることができ、今泉さんとの親交を深めることができました。

右下のロシア-中国東北部に点在する渤海の遺跡を巡った時のこの写真には思い出が一杯詰まっています。この時初めて今泉さんのお二人のお嬢様ともご一緒しました(※これは私の勘違いで、その2年前の洛陽踏査の時でした)。高橋さん、清水さん、吉田歓さんとも一緒でした。なぜか、私の次男坊や清水さんの姪御さんまで一緒という、変わった学術調査でした。とても充実した二週間でした。いつまでも忘れられない旅でした。それだけにこんなに早いお別れをしなければならなかったことが残念でなりません。木簡研究だけで|なく、古代史、古代宮都に欠かせない今泉さんを失ったことの喪失感は終生消えることはないと思います。

最終講義で示されたこの様な厳しい学問に対する姿勢は、残された私たちに強烈に残っております。「資料に厳しく!」という学問の原則を忘れることなく、肝に銘じてこれからも進んでいきたく思います。

「最終講義「文献史学と考古学のあいだで」」

•文献史学と考古学の基本的研究姿勢について指摘

•「(文献史料と考古資料)それぞれの資料から事実を確定するためには、それぞれの資料的性格に基づいて資料の論理を追究して、事実を確定しなければならない。事実の認定において、両者の資料を都合よく利用することは“もたれあい”であり、避けなければならない。両者の資料のそれぞれの論理を追究して事実を確定した後、解釈の段階においてはじめて、両者から確定した事実を照合して、利用すべきである。」

•「考古学の研究成果を利用しようと思うならば、最低限でも発掘調査報告書を正しく理解できる能力、具体的には、報告書に記述されていることのどこまでが事実で、どこからが解釈なのか、また、事実の認定が正しいかなどを見極める眼力を養うことが必要である。」

• 今泉さんの指摘を肝に銘じ研究に励みたい。

(「最終講義 古代史学と考古学のあいだで」(『国史談話会雑誌』第五十一号2010年)より)

最後になりましたが、本報告をなすに当たって貴重な資料をお貸し下さった奥様の今泉瑞枝様、お二人のお嬢様に厚く御礼申し上げたく思います。

そのノートを繰ると一冊一冊が今泉さんの古代史の源泉であることがわかります。書きとめられたメモにはたくさんの着想が隠れています。

いずれ、ノートが公開されるやに伺っております。若き研究者がこれを引き継ぎ、今泉史学をさらに発展されることを願わずにはいられません。

今泉さん、ありがとうございました。 山中 章

研究者として、教育者として、そして何よりも人間として素敵な今泉隆雄さんを失って寂しくてならないと思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

2014年12月13日(土)KKR仙台ホテルで「今泉隆雄さんを追慕する会」が開かれました。20分ほどの講演をさせていただきました。「今泉隆雄さんの木簡研究」という題です。パワーポイントのノート版が原稿ですので、それを再掲します。実際にはこんなにスムースには話せませんでした。

今泉隆雄先生を追慕する会

今泉さんは二歳年上の先輩です。本来なら当然〔今泉先生〕と申し上げるべき立場です。しかし、1977年に初めてお会いした時から、〔今泉さん〕と言い慣らわせてきました。東北大学に移られてからもずっとこれで通していました。ご本人もそれを望んでおられましたので、今日も「今泉さん」と呼ばせていただきます。お許し下さい。

本報告も、その多くは今泉さんと私の接点の中で得られた知識、情報を下にした時に私的な内容になることを予めご理解頂ければ助かります。

なお、この写真は六年前、私の科研でベトナムのタンロン遺跡出土の文字塼の調査に行った折のスナップです。ネコを見つめる眼差しはまるで我が子のようで、木簡以上です。

今泉さんの木簡研究の業績の大半は著書『古代木簡の研究』にまとめられています。その構成は第一編木簡の史料学的研究、第二編が木簡群と遺跡、第三編が個別木簡の考察、となっています。本報告では第三編を除くご研究の成果をお話ししようと思います。

この大著がまとめられるまでにその基礎をなした研究が第2回木簡研究集会での報告であり、それをまとめた『木簡研究創刊号』に載せられた「貢進物付札の諸問題」という論文でした。そしてこの論文の直後に調査に当たられたのが長岡京で初めて一千点を超す木簡でした。それぞれが第一・第二編の核となる研究でした。

そして、私と今泉さんとの出会いを用意してくれた木簡群でもありました。

『長岡京木簡一』は、報告書の体裁をとっていますが、今泉さんの著書というべき研究成果の賜です。その内容はこの後お話ししますように、木簡学に新たな地平を拓き、今泉さんの木簡研究・古代史研究を大きく展開させたものだったと思います。

これはガリ版刷りの第2回木簡研究集会での今泉さん直筆の報告要旨です。お借りした「貢進物付札の諸問題」と題されたファイルに大切に挟まれておりました。37年も前のものですから紙も赤茶けておりました。

今泉さんが「貢進物付札」を最初の研究テーマとされたのは、ある意味、必然であったように思います。

さきに熊谷さんのご報告にありましたように、今泉さんの古代史研究の初めは郡司制・地方行政組織の成立にありました。奈良文化財研究所で、地方から送付されてくる貢進物付札に着目され、「誰が、どこで、いつ作成したのか。」「貢進主体の属する国によって何らかの違いがあるのか、その違いはどんなものなのか。」 この課題を解決するために、今泉さんが着眼されたのは、木簡そのものでした。

木簡の文面だけではなく、それぞれの木簡の書式、書風、形態にまで及んでいました。今日の木簡研究で当たり前になっている研究方法の基準が今泉さんの手によって確立されたのでした。

ご家族からお借りした「貢進物付札の諸問題」「文書木簡の廃棄の時期と計会制度」という二冊のファイルには研究過程の様々な集計作業が記載されていました。

左上は貢進物付札に記載された貢進物と木簡の型式との関係を確認するために作成された集計表です。

真ん中の折れ線グラフは、宮都別の木簡の寸法の集計表です。右下は国別、時期別の木簡の寸法の分布を示したグラフです。

こうした作業を経て論文が構成されていました。

貢進物付札の研究は、調庸の付札に始まりました。

例えば、この若狭からの調の塩貢進木簡は典型的な違いを見せます。

若狭国には当時遠敷郡と三方郡の二郡しかありませんでした。今泉さんはその二郡から出された貢進物付札に着目しました。表裏両面に記載する遠敷郡、大宝令の規定では記載することになっていた貢進年月日を一切書かない三方郡、繊細な筆遣いの遠敷郡、木簡という物に即して細部にわたって観察を重ねた結果の研究成果でした。

余談になりますが、この頃今泉さんと度々手紙のやりとりをしていた私はあるときこんなことを言われました。

「手紙は筆で書いた方がいいよ。木簡を釈読するというのは文字の形じゃなくて、筆の運びから読み解くんだ。だから日頃から筆で書いていれば、木簡のわかりにくい文字も浮かんでくることがあるんだ。」

そんなことばに刺激されて私もしばらく筆で書いていました。この頃、今泉さんの生活の全てが木簡だったと判ります。

なお、今泉さんはこの近江の木簡の分析から、これらが運搬人である大友醜麻呂によって太政官厨家の研修現場で書かれたものと解明されました。

今泉さんの木簡研究を貢進物付札の研究から宮都研究へと大きく舵を切らせたのが長岡京木簡ではなかったかと思います。

1977年の夏は今泉さんにとっても、私にとっても人生を大きく変える転換点の年となりました。

様々な苦難の末に世に出されたのが「長岡京太政官厨家木簡」でした。

先ず明らかにされたのがやはり貢進物付札でした。但しそれまでとは違う「地子」という特殊な税物に付けられた木簡でした。共伴する様々な木簡の指し示す方向が「太政官厨家」であることが明らかにされました。

この様な木くずや土器の塊の多くは、整理が進むと太政官厨家に関連するものが一括して投棄されていることを示しました。

その分析によって、太政官厨家には「倉代下」が利用されたこと、太政官曹司や山桃院・嶋院など王権の中枢部の建設に関する部局があること(作官司所)、人事に関する考所が置かれていたこと、鉄などの物品が保管されていたこと、これらの業務を遂行するために多くの史生が配置されていたことなどが明らかにされました。中央官司機構に関する初めての詳細な研究成果でした。

そしてその出土位置に着目した今泉さんは、長岡京太政官厨家と平安京諸司厨町の中のそれが位置を連動させていると評価しました。

この頃、今泉さんの研究の関心が、古代宮都研究へと展開しつつあった要因の一つが、長岡京木簡の調査・研究成果にあったことも事実でしょう。

私もこの今泉さんの研究成果を基礎に、後に平城京で長屋王邸が発掘調査され、三都にわたって宮城の外に現業官司を配置する伝統があったことを証明しました。宮都研究において、長岡京研究が前後の都の施設配置など、大きな影響を与えたことを実証する貴重な資料でした。

並行して進められた太政官厨家木簡の分析により、中央官司機構において木簡が多様な役割を果たしていたことが明らかにされました。

勘検検収付札と命名されたこれらの木簡は官司(太政官厨家)内で、物品(ここでは地子物か))などを四月八日他に秦安麻呂が点検したことを示す木簡です。貢進物付札と一緒に束ねておいて、後に集計などに用いたものと推定されています。宮都の中央官司で、収納物の集計や返抄交付の資料として木簡が利用されたことを示す貴重な証拠となりました。

今泉さんの木簡研究の大きな特長に木簡群と遺跡との関係を常に念頭に置いて分析を加えられることでした。木簡の研究において、文字のない木簡状木製品にも研究が加えられ、この様に木簡素材がどのようにして成形さえるのかが明らかにされました。

さらに、木簡の小さな切り込みに着目し、これが定木であることを証明されたのも今泉さんでした。

その証明のために正倉院などに残る公文書の堺線を集計され、目印がそれらと深く関係することを実証されました。

木簡の作成から廃棄までを系統立って解明されたのも今泉さんでした。

門牓木簡という、宮城門など、官吏や官司が、物品や官人・兵士などの移動の際に用いられる点検札を通して、木簡の「ライフサイクル」に着目されたのも今泉さんでした。

常に、木簡が移動するものであることを念頭に、研究を進められた大きな成果でもありました。木簡研究の先駆者である中国漢牘の研究者も驚く成果でした。

最後に、木簡とは少し離れますが、文字資料に関するご研究の一端についても触れておきたいと思います。

これはベトナム(大越国)の都であるタンロン遺跡から出土した文字をスタンプした塼です。多様なスタンプが李朝から黎朝までの各王朝の造営に関して生産された塼に押されていました。

私たちは全く気付きませんでしたが、中にこの様な変わった線刻やスタンプのある塼に気付かれた今泉さんは、帰国後同僚の専門家のアドバイスを得て、これらがチャム文字であることを確認され、ベトナム中部に存在したチャンパ王国(中国名・林邑)もまた、タンロンの建設に関与させられていたことを明らかにされました。

文字だけではなく、文字をもつ遺物そのもの、そしてそれが遺跡に残ることの意味を常に念頭に置かれていた今泉さんならではの研究成果でした。

以下、報告書の抜粋です。

「タンロン王宮遺跡出土チャム文字塼について」

2008年3月にタンロン王宮遺跡出土の文字塼について、ベトナム社会科学アカデミー考古学研究所が作成した拓本集4冊によって調査を行った。文字塼の大部分は漢字によるものであるが、第2冊26号文字塼の文字は見慣れないものであったので、東北大学文学研究科言語学講座後藤斉教授に鑑定を請うたところ、インド系のチャム文字ではないかという教示を得た。ここに後藤氏から聞いたこととその時いただいた資料によって、チャム文字について記しておく。(下略)

チャム族は、文化的には中国よりもインドのヒンドゥー教の影響を受けて、チャム語を書き記すのにインド系の文字であるチャム文字を使った。チャム族の国であるチャンパは、10世紀からベトナムの圧力を受け、11世紀以降、ベトナムの李朝・陳朝・黎朝の侵略を受けてその支配下に入り、17世紀にはついに併合された。

このチャム文字塼の時期は不明であるが、以上のようなチャンパとベトナムの歴史、及び漢字塼の記載が塼製作に関する負担の主体を示すものであることから、このチャム文字塼の記載内容も支配下にあったチャム族あるいはチャンパ国が塼製作の負担を負ったことを記載するものであることが考えられる。

最後になりますが、私たちと今泉さんの木簡研究の関わり、今泉さんの学問に対する姿勢の一端をご紹介してまとめとしたいと思います。

今泉さんが長岡京研究に関与されるきっかけを作られたのは右端におられる故・高橋美久二さんでした。高橋さんによって、この左端の後ろ姿の写っている清水みきさんも私も、木簡研究に携わることができ、今泉さんとの親交を深めることができました。

右下のロシア-中国東北部に点在する渤海の遺跡を巡った時のこの写真には思い出が一杯詰まっています。この時初めて今泉さんのお二人のお嬢様ともご一緒しました(※これは私の勘違いで、その2年前の洛陽踏査の時でした)。高橋さん、清水さん、吉田歓さんとも一緒でした。なぜか、私の次男坊や清水さんの姪御さんまで一緒という、変わった学術調査でした。とても充実した二週間でした。いつまでも忘れられない旅でした。それだけにこんなに早いお別れをしなければならなかったことが残念でなりません。木簡研究だけで|なく、古代史、古代宮都に欠かせない今泉さんを失ったことの喪失感は終生消えることはないと思います。

最終講義で示されたこの様な厳しい学問に対する姿勢は、残された私たちに強烈に残っております。「資料に厳しく!」という学問の原則を忘れることなく、肝に銘じてこれからも進んでいきたく思います。

「最終講義「文献史学と考古学のあいだで」」

•文献史学と考古学の基本的研究姿勢について指摘

•「(文献史料と考古資料)それぞれの資料から事実を確定するためには、それぞれの資料的性格に基づいて資料の論理を追究して、事実を確定しなければならない。事実の認定において、両者の資料を都合よく利用することは“もたれあい”であり、避けなければならない。両者の資料のそれぞれの論理を追究して事実を確定した後、解釈の段階においてはじめて、両者から確定した事実を照合して、利用すべきである。」

•「考古学の研究成果を利用しようと思うならば、最低限でも発掘調査報告書を正しく理解できる能力、具体的には、報告書に記述されていることのどこまでが事実で、どこからが解釈なのか、また、事実の認定が正しいかなどを見極める眼力を養うことが必要である。」

• 今泉さんの指摘を肝に銘じ研究に励みたい。

(「最終講義 古代史学と考古学のあいだで」(『国史談話会雑誌』第五十一号2010年)より)

最後になりましたが、本報告をなすに当たって貴重な資料をお貸し下さった奥様の今泉瑞枝様、お二人のお嬢様に厚く御礼申し上げたく思います。

そのノートを繰ると一冊一冊が今泉さんの古代史の源泉であることがわかります。書きとめられたメモにはたくさんの着想が隠れています。

いずれ、ノートが公開されるやに伺っております。若き研究者がこれを引き継ぎ、今泉史学をさらに発展されることを願わずにはいられません。

今泉さん、ありがとうございました。 山中 章

研究者として、教育者として、そして何よりも人間として素敵な今泉隆雄さんを失って寂しくてならないと思う人はこいつをポチッと押して下さいね→